抗战时的三峡绞滩奇迹

2023/01/15 | 作者 霍安治

抗战军兴,上海工业总动员,进行史诗般的工厂内迁。不但充裕了抗日力量,更于西部内陆点燃工业建设之火。罕有人知的是,改写国史的工业内迁,起源于一群爱国企业家的一时兴起。他们计划匆促,还没摸到石头就硬过河。因此,转运千里的数百家工厂,在宜昌大堵船,差点全军覆没于三峡之前。

三峡是长江于巫山间硬凿出来的河谷,白居易写下:“上有万仞山,下有千丈水。苍苍两岸间,阔狭容一苇。”江流奔腾冲刷千万年,河床岩质软硬不均,冲蚀出无数礁滩。东起宜昌以西26.5浬白洞滩,西到距宜昌259.8浬观音滩,大小险滩50余处。“大石如刀剑,小石如牙齿。”航运异常艰险,还得按照季节,区别上行与下行。

每年5月入夏水涨,礁滩隐没,航道难辨,急湍高浪,流速高达平日的3倍。由四川顺江而下的船只于急流中稍一失控,不是卷入漩涡,就是撞上隐伏的礁石,下行停航。10月渐入枯水期,水落礁石出,又挡住了由宜昌上行的船只。三峡过险滩,依靠人力拉纤。枯水河道缩窄,水急漩深,数百纤夫于乱石滩上背纤,一人踩空,全船失控撞向礁岩,如同玩命。“一步不可行,况千三百里。一跌无完舟,吾生系于此。”白居易贬官剑外,不顾枯水期戒律,在2月初春搭船上行入川,留下写实名篇。

内迁工厂由宜昌向四川全力进发时,恰是秋末冬初枯水期,峡江上行停摆。20余万吨机器物资堆在宜昌,望江兴叹。

在这绝望时刻,水运专家王洸挺身而出,兴办“机械绞滩”。他妙手空空,一无资金,二无器材,却在区区1个月之内,突破了千年无解的枯水期障碍。堆积在宜昌的百余家工厂以老式的木帆船装运,只费了两个冬季,竟全数上驶重庆,改写了中国工业史。

工厂内迁改变中国

波澜浩壮的上海工业内迁,缘自一个小官员的奇想。

抗战前,上海一地工厂数量约近全国三分之一。1930年代对日作战的预定战略,却以上海为主战场。林继庸是资源委员会工业联络组长,负责工业普查,他发现当时主持国防工业建设的资委会将新工厂设在湖南,谨慎避开长三角,上海工厂老板却无动于衷。战端一开,全国工业的主要力量必然玉石俱焚。

他心生奇想:“只盼望能学就《西游记》上所述那移山倒海的法力,把上海整个搬到内地去,好好地从头整顿起来,以便国难临头时,为国家作个军需及人才供给的重镇。”

林继庸热心游说工厂搬家,却处处碰壁:“我劝一位大企业家内迁,经过一小时的时光,把国际利害同民族安危的史迹及推论,反复陈述了之后,他的回答是:‘林先生,不要太兴奋啊。记得一·二八大战那时,我们的工厂总共停工还不足十天呢。’不到黄河心不死,火山一日不爆发,他们也乐得在火山口上多嬉游一日。”

抗战军兴,南京政府组成“总动员设计委员会”。林继庸列名委员,提出上海工厂内迁,获得当局首肯。只是高层不抱希望,只拨给56万元经费。兵工署行政司长杨继曾对林继庸说,你能搬出两个工厂,就很能干了。

56万元搬两个工厂是官员思维,林继庸另有妙计。他到上海找来各业龙头大厂的老板,共议大事。包括化工巨子吴蕴初,钢铁大亨余名钰,机器工业大佬胡厥文、严裕棠与颜耀秋,独占全国工业用氧气乙炔供应的李允成,再加上手握全国最大制罐厂的项康原,最大橡胶制品厂的薛福基,最大电器制造厂的叶友才,最大动力内燃机制造厂的支秉渊与最大农业机器制造厂的王佐才。

天厨味精、大鑫钢铁、新民机器、大陆机器、上海机器、中国工业炼气、康元制罐、大中华橡胶、华生电器、新中工程、中华铁工厂……这些龙头大厂登高一呼,号召力是无法抵挡的。因为工业是产业链,不能单打独斗,龙头大厂内迁,上游供应商与下游加工厂为了存活,都得跟着迁。

1937年8月11日,“八·一三”沪战爆发前两天,林继庸联合11位大厂老板,组成“上海工厂联合迁移委员会”。他紧抓大厂老板的策略,大获成功。“一大型工厂搬了,必有十数个小型卫星工厂随之。”

大批小工厂的同时内迁,激发浩大声势。“小型工厂拆迁较易,动作亦较迅速,宣传的作用很大。一传十、十传百,造成一呼百应的趋势。工厂拆迁蔚为社会风尚,变成一种时髦。好像谁的工厂不搬迁,谁就表示对抗战不力。”林继庸晚年回顾时依然意兴飞扬。

机器是十分沉重的。上海企业家中,以胡厥文对拆厂内迁最热心。他的新民机器厂,大型机台包括14吨巨型冲剪机、10吨大冲床,以及冲程长达2丈(6.6米)的大型龙门刨床。即使拆零,也总有一体成形的巨大部件,平时运输利用轮船与火车,以吊臂起重机装卸。而林继庸拆工厂时,淞沪烽火连天,江阴封锁线以东长江航道中断,京沪铁路(沪宁铁路)饱受轰炸,机件无法以正常方式运出。

于是,林继庸改以传统木帆船为载具。人力控帆摇橹百余里,循苏州河上行苏州,进太湖改以内河小轮拖木船到镇江,才能换装江轮,直放武汉三镇。

上海的木帆船装货是很便利的。当时长三角的运输大动脉是京沪铁路,大宗货物于各火车站集散,利用水乡河道拉开短途运输网。因此,本地船厂开发出“驳船”,设有载重20吨至30吨的货舱,于火车站附近码头专接货运生意。有了驳船,14吨冲剪机也能利用长满芦苇的小河道冲出战区。但是,千辛万苦抵达武汉三镇的工厂船队,却受到白眼。

林继庸有热情澎湃的执行力,却缺乏细腻规划的耐心。他全力推动工厂内迁武汉,却未规划如何在武汉复工。湖北省民政厅长严重并不乐意内迁工厂在湖北落脚,林继庸提出在武昌洪山征购地皮建工业区,被一口拒绝。“官府中人竟谓洪山以产红菜苔著名,若让厂商在那里办厂,简直是助长工业打倒农业。”

于是,上海工厂只能继续内迁,这也正符合林继庸内心深处的愿望。

“在我的脑子里,从来没有想到如何把这些工厂迁回上海。”林继庸在事过境迁的晚年坦白交待隐藏在内心深处的雄心,“将来战事完结之后,如何能使已迁各厂,永远留在大后方?不独要把他们的生产工具及资本留下来,更要把现有的企业界技术界人员,以及由他们训练成功的新一辈人才都留下来,把他们一同拉进大后方……我国中部、西部、西北各处,应当有几个新的上海,平白地建造起来。”

湖北不留爷,自有留爷处。最方便的内迁方向是湖南,但新任湖南省主席张治中非常冷淡。其次是有铁路可通的陕西,林继庸又看不上。他与四川工商界领袖刘航琛交情深厚,早在抗战前就暗藏壮志要在四川建立工业新上海。

工厂入川虽理想,林继庸却没想到如何闯过三峡。

宜昌大堵船

战前上海民营工厂1279家,撤出146家,抵达武汉的机料总重1.46万余吨,技术工人2500余人。继续向内陆挺进,最远只能到宜昌。因为三峡需换用吃水浅、马力强的双舵小轮船,一般江轮无法上行。

能闯越三峡的峡江轮船数量不足,上百工厂困处宜昌,待运物资堆满全城。当地文史记载:“宜昌城镇被难胞和物资淹没了。前方撤下来的器材堆放在露天,从一马路到美孚油池的沿江几里摆得密密麻麻,其中绝大部份都没有装箱,敞在地上,任凭风吹雨淋。这批物资几乎集中了当时兵工业、航空工业、重工业和轻工业的精华家产,是中国工业的生命。”

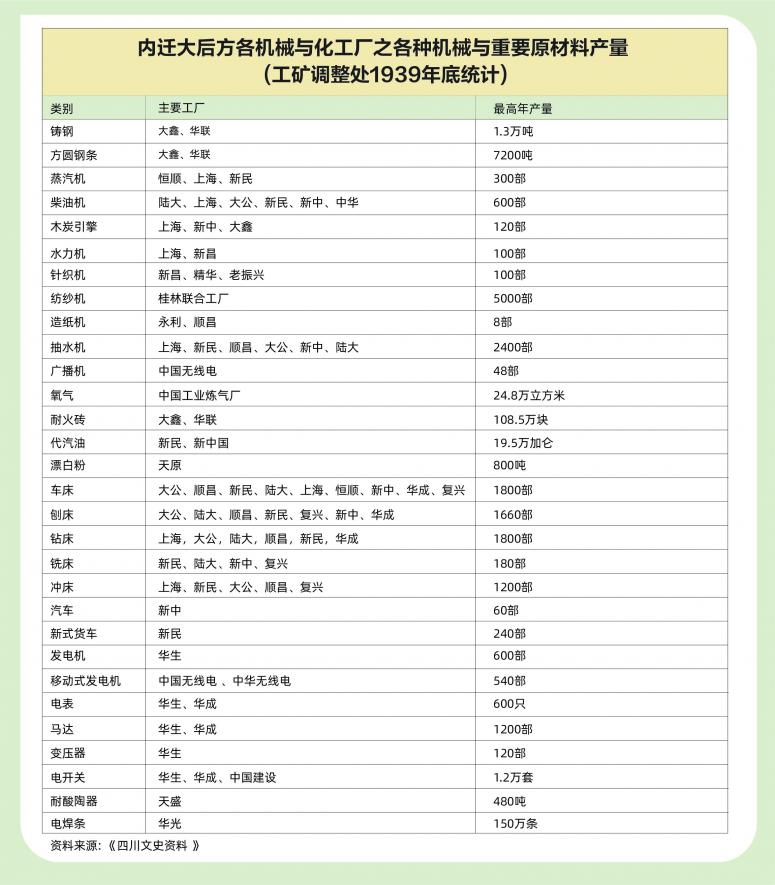

困处宜昌的百余家上海工厂,是中国工业复兴的唯一希望,因为林继庸只来得及号召上海工业内迁。当上海拆迁初现成效时,南京政府立即成立工矿调整委员会,由经济部长翁文灏主持全国工厂内迁。机关扩大,办事却一塌糊涂,华北津济青与长三角苏锡常的内迁成绩惨不忍睹。

华北与长三角沦陷后,全国最大工业基地是广州的省办西村工业区。省主席吴铁城主动谈内迁,翁文灏却趁火打劫,要求以迁移资金入股合营,试图将内迁化为接收,引爆省方怒火,最终一厂未搬。在上海与武汉以外,各地工业内迁几乎全部失败,只有阎锡山自办的太原工业撤退较有规模。

到了1938年,中国只剩三个工业聚落。武汉三镇工厂150余家规模偏小;南京政府于湘潭建立国防工业区以军事需求建厂,难以担起全面重建工业重任;只有困顿于宜昌的上海工厂,集中沪上工业精华,只要闯过三峡,就能引燃内陆工业发展热潮。然而,宜昌内运拖了将近一年,

上海工厂自1937年底向宜昌集中,适逢枯水期。到了1938年3月水位渐升,上行通航,却被垄断峡江航运的民生公司给挡了下来。

民生公司是四川领袖刘湘一手扶持的轮船公司,拥有轮船46艘,独占川江航线。1938年水涨后,民生公司全力抢运兵工厂入川,运量高达9万余吨,无力兼顾民营工厂。因此,林继庸决定改用当地的传统风帆“柏木船”,担任工厂入川重任。

柏木船载重量很大,大型的“麻雀尾”与“麻瓤子”载货可达20万傤(114公吨)。但主管三峡航运的水道运输管理处由民生公司控制,千方百计拖延。林继庸被戏耍多月,才察觉柏木船是民生公司的对头:“原来民生公司有资本家独占的念头,欲独霸峡江,故对柏木船业者多方打击。于是曾盛极一时的柏木船,因受浅水轮船竞争,渐归淘汰。起先我并不知内情,欲利用柏木船担任运输辅助工具。在民生公司看来,此举等于间接扶持柏木船行业,故而多方阻挠。”

更糟糕的是,柏木船上行重庆必须按季节,民生公司的抵制使上海工厂错过了上行季节。

“十六君远行,瞿塘滟滪堆。五月不可触,猿声上天哀。”三峡航运以瞿塘峡口第一险礁滟滪堆为指标,“滟滪大如象,瞿塘不可上;滟滪大如牛,瞿塘不可留;滟滪大如马,瞿塘不可下;滟滪大如鳖,瞿塘行舟绝。”

每年入秋渐入枯水期,滟滪堆水落石出,其大如象,不可上行入川。开春水涨,礁石尺寸渐缩如牛,上下行船只抓紧机会快快通过。5月水势渐大,尺寸缩如马,不可下行出川。到了盛夏洪峰,尺寸小如鳖,全线停航。

即使季节正确,也得看天气。天黑大雾不能航行,大雨水涨不能硬闯,深冬初春水位降至最低点就得经常全线停航。风向更是喜怒无常,顺风张帆上行时速50里,无风寸步难行,只能“扎水”候风。这一“扎”,常是五六天的漫长苦等。

民生公司这一拖,就拖到了不宜上行的枯水期。而在这半年之间,堵塞在宜昌的物资由1.46万吨大增至20万吨。凭空增加的物资,主要来自抢购原料。

当时中国基本工业落后,钢铁油料等均需进口洋货。而四川工矿不发达,即使是煤炭也无法充足供应。1938年6月,蒋介石手令紧急拆迁大冶各煤矿,仅原煤就装了6.8万吨。内迁工厂更经由香港大量抢购原材料,由广州铁运衡阳,改水路到湘西津市转运宜昌。

吨位惊人的原料,足以确保上海工厂能在四川复工,却无法闯过三峡。林继庸调查船运状况,发现三峡盛水期每月上行运量7000吨,枯水期急降至2000吨,相当于待运吨数的1/100。

在此同时,武汉三镇工厂由政府强制大拆迁。湖北省建设厅长郑家俊雷厉风行,“竟欲把武汉三镇拆得精光”。这一政策,又导致大批机料涌向宜昌。

林继庸亲自督征柏木船。只是洪水期不能下行,直到10月洪水渐退,大批柏木船才能下驶宜昌。刚装上货物,却已到了上行困难的枯水期。更糟的是,塞满全市的物资,引来日机大肆轰炸。最惨烈的一次空袭,引燃堆积在铁路坝机场的大批棉纱,大火连烧3昼夜。

在这绝望时刻,汉口航政局长王洸挺身而出,成功打通三峡。

绞滩奇迹

王洸原是南京政府抗日智库“国防设计委员会”的航运组长。抗战军兴,他临危受命出任汉口航政局长,一举疏通战时最重要的武汉三镇水运,可说是危机处理专家。他发现由武汉撤退的物资塞在宜昌,自告奋勇,赶到宜昌整顿塞船困局。

打通三峡水运,有两个方法。一是“打滩”,二是“绞滩”,都是旷日费时的大工程。“打滩”是以炸药爆破礁石,海关原有“川江打滩委员会”,进行大规模爆破,但炸礁只能在枯水期进行,进度十分缓慢。“绞滩”则是使用动力绞盘取代纤夫背纤,民生公司于1936年底枯水期首先使用机械绞滩,在险滩岸边立桩围堆,船只过滩时以人力套上绞缆,使用本船动力自绞上滩,俗称“土法绞滩”。

当王洸赶到宜昌时已是1938年的“秋冬之交”,他见到“江水日枯,川江滩险将一一出现”。轮船上驶,尚能土法自绞,但木船无动力,“专赖滩夫背纤,每经一滩,因水势淘涌,或风力所阻,或因滩夫不足,以致停泊滩下。少则数日,多则十余日。而背纤过滩,稍有不慎,全船生命财货,即可毁灭”。

他当机立断,决定大办机械绞滩,把木船一滩一滩绞进夔门。交通部火速成立“绞滩管理委员会”,赋予王洸建设绞滩全权,却无力拨给经费。王洸只能向邮汇局借款法币1万元,毅然扛起拯救中国工业命脉的重任。

瞿塘雄、巫峡秀、西陵险。三峡最险在西陵,由宜昌上行33哩(61公里),就是一连三个全三峡最恐怖的鬼门关。第一关是大小崆岭滩,当地文史记载:“大石横截,三石联珠,水石相激,奔瀑峻急。舟船行驶左迂右避,稍一闪失,触石即碎。”再行6哩,到山体滑坡造成的青滩(新滩)是一连三滩:“头滩有‘赖子石’,横出江心,阻绝中流。又有‘鸡心石’罗列,由北岸占据江面十之有七,水道极窄至险;二滩有‘天平石’,乱石交错。有‘豆子石’,突出江面,游水为沸;三滩‘上游石’,多逼成泡漩,水涸石级悬绝,舟下如墬千尺。”再行11.8哩到泄溪造成的扇状大沙洲泄滩:“占河幅十之七八,江面逼窄,江心乱石如林。南岸石壁直立迤逦东下,蓑衣石与碛面对峙,逼水成漩,高浪掀滚。”

“大水畏泄,小水畏青。”泄滩是沙洲乱礁,积沙变化,激流方向不定,低水位才能看清航道,是个“中洪水险滩”。青滩是侵蚀石滩,水涨勉强可过,是“枯水险滩”。两种险滩组合的航道,沿途船只残骸累累。通过青泄,还得连闯大八斗、牛口与青竹标等险滩,才能出西陵峡。

进巫峡看十二峰,水流稍平稳,过巫山县进瞿塘峡,又得绷紧。下马滩“水落巉岩,舟人至此皆恐惧”,保子滩水涨时激流湍急。但瞿塘险滩多是老滩,千百年来打滩开航道,已经缓和许多。反而是出了夔门进入开阔川江之后,云阳县境又有清末山体滑坡造成的一串新险滩。

因此,王洸将绞滩主力摆在西陵峡与云阳段新险滩。他以不可思议的效率,在1个月之内布设了8个绞滩站。

西陵峡的大小崆岭滩,是海关“打滩”的重点目标,由1932年起连炸6个枯水期,航道基本打通。因此,绞滩站的重点摆在青滩与泄滩。青滩装置双高压蒸气绞机与3.5吋钢绳,需搭配小型发电厂等级的锅炉机,重量太大,得派配有起重机的大型轮船冒险上滩起卸。水位不稳定的泄滩更艰苦,岸基绞滩站操作困难。王洸征来缴获的日本码头船,改装成浮动绞滩站。

改造了青泄两滩,王洸继续于白洞滩、黄魔滩与号称“三朝三暮,黄牛如故”的牛口滩(黄牛滩)设立机械绞盘绞滩站。而后跳过巫峡与瞿塘峡,在云阳段江道连设3个绞盘站,打通了庙基子滩、东洋子滩与号称最新三峡第一险的兴隆滩。

1930年代的中国三峡,一队帆船正在航行。

绞滩是十分昂贵的。绞盘、滑车与钢缆绳得要耐受强大的缆索张力,工艺超出国内技术水平,只能重金进口,1万法币只够开办费。但王洸成竹在胸,他与困处宜昌的各厂洽商挪借器材,向兵工署调用动力机,再由困处宜昌无法上行的大轮船借到绞盘钢缆绳,连征带借,取得总值超过600万法币的器材。

于1938年11月至12月间迅速完工的8个绞滩站,一举打破三峡枯水期的天然禁航令。宜昌物资全速向重庆抢运,三峡成为热闹的黄金航线。自1938年底至1939年6月洪峰停航为止,短短不到半年间,施绞轮船571艘次、木船11229艘次,抢运民营厂矿物资达2.5万余吨。

王洸继续加设绞滩站,于1939年成立狐滩、下马滩、青竹标、油榨碛与冷水碛站,1940年再增宝子滩、碎石滩与白洞子等3站。如此一来,基本补齐三峡每个重点险滩的绞滩力量。在此同时,王洸大力建造木船,在1939年2月至1940年3月之间建造219艘“改良木船”,总载重量5172吨。

木船运量充足,绞滩又复得力。1939年长江洪峰过后,三峡继续施绞轮船687艘次,木船51197艘次,宜昌物资清运一空。而中国工业复兴的炉火,也在重庆旺盛燃起。

西部从此有工业

四川的工业,原是乏善可陈的。在1936年底,整个西部只有15家较具规模的民营工厂,大多在四川,却多是缫丝与火柴等轻工业。刘湘亲自推动工业建设,成立专责建设民营新工厂的华西兴业公司,成果非常有限。华西集团在抗战前最主要的成果华兴机器厂,主要业务是为川军造轻机枪。另一个稍有规模的天成机器厂,建厂之初业务锁定自制工作母机,希望点燃四川机械工业创业潮,却乏人问津,只好改接川军订单,修理各式枪支苟延残喘。

林继庸主持的上海工厂内迁,主要目标是在内地建立几个“新上海”,因此他严选拆迁行业的种类,重点抢救机械业与化工业。机械业自制各种机台与动力机,能创造新的工厂。而天利硝酸厂与天原电化厂等化工业,则供应酸碱等基本工业原料。这两种产业是轻工业的母鸡,可以育出无数小鸡。

到了武汉三镇,林继庸又指定拆迁150余家工厂,其中机器五金业82家、化工业9家。他补强上海迁厂时未重视的纺织业,共迁出纱厂布厂与染整厂36家。

这批精挑细选的工业力量,蕴藏着上海与武汉两处民营工业的原动力。它们只要落地生根,就能重组产业链,创造崭新产业聚落。

更重要的是,林继庸为工厂配齐了人力。他从上海带出2500余名技术工人,在武汉征集700名高学历的技术人员,再向沦陷区长期招募流落各方的技工。专业人力充沛,再搭配上海一流大厂的老板们带来的企业家精神,一把燃起四川工业创业热。重庆成为大后方工业重镇,创业热潮迅速外溢,成都与自贡出现崭新工业区,进而带动西南各省努力建工厂。

抗战前的重庆,只有不到10家工厂。抗战胜利时,重庆的工厂已增至1500余家,超越了战前上海。

ABOUT / 相关报道