太平洋热带雨林中被“现代”抛弃的生活

我在2012年秋天坐着绿皮车去安徽南部,前往宣城市下属绩溪县的一个不知名村庄,进行为期21天的绩溪方言田野调查。当时的我是一名理论语言学的研究生,选修了一门叫做“方言地理学”的课程。该课程的考核方式,就是进行一次方言学的田野工作,并写出调查报告。

绩溪位于宣徽之脊,县内山水交错,胡宗宪、胡雪岩、胡适等历代名人皆出于此,人文底蕴深厚,颇有唐宋遗风。由方言老师带队,我们一行数人在三周时间里,走访村里人,和他们交谈,记录词汇,听辨方音。然而,我们的工作时常陷入困难,年轻人普遍表现出不合作的态度,他们很难理解,记录绩溪方言中的残存古音到底有什么意义。对于绩溪方言里某些行将消逝的发音和词语,他们大多表现得不以为意:“(古音)死了就死了呗,我们现在想学的是电脑(互联网)上说的话”。他们总是问:“你们从北京来的,有没有什么好东西带给我们?”

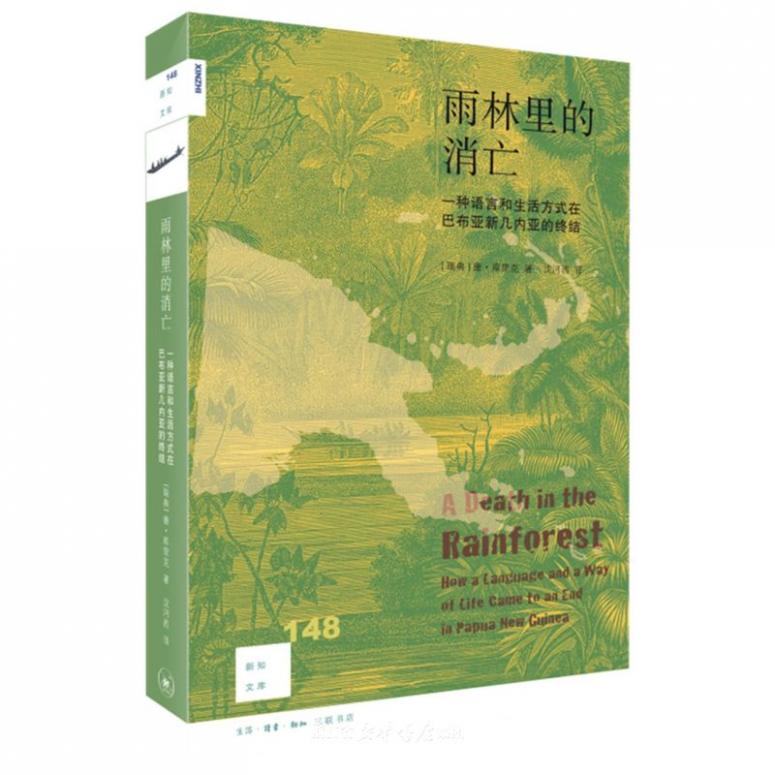

这段经历已经过去了十年,今天的我正在读一本瑞典人类学家唐·库里克(Don Kulick)写的书《雨林里的消亡:一种语言和生活方式在巴布亚新几内亚的终结》。随着阅读的深入,从前自己做语言田野调查的记忆也苏醒了。那个当年困住我的问题再次徘徊心间:当一门语言消亡的时候,到底死去的是什么?

一门语言如何走向死亡,死亡的文化代价

瑞典人类学家唐·库里克,从1980年代中期开始,频繁往返于巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)的热带雨林中,进入沼泽地深处的一个人口仅两百人的小村子迦普恩(Gapun),记录一门濒临消亡的当地语言泰雅博语(Tayap)。在这段跨越三十年的岁月里,库里克从一个天真的人类学家成长为一个深邃的人道主义者。他对以生态圈角度审视濒危语种的惯常的人类学家视角感到厌倦,而是渴求从政治系统中窥探一门语言消亡的过程。

换言之,他已经不满足于记录濒危语言的语音、词汇和句法结构,他关心的是令人更为心痛的东西。他记录下一门语言如何走向死亡,以及语言死亡的文化代价。

巴布亚新几内亚,一个陌生的地名。它位于南太平洋,左邻印度尼西亚,南部和东部分别与澳大利亚和所罗门群岛隔海相望,被称为地球上最后的处女地。从1511年开始,它曾先后是葡萄牙、英国、德国的殖民地,也曾一度归属澳大利亚管辖,成为澳属巴布亚领地,1975年9月16日宣布独立。

《雨林里的消亡:一种语言和生活方式在巴布亚新几内亚的终结》

然而,独立后的巴布亚新几内亚在全球资本市场的裹挟下,并没有获得想象中的美好现代生活。这是一个土著当道的社会,所谓的现代文明并没有在此开花结果。在新制度和旧传统的激烈撕扯中,旧世界走向衰微,但新世界开出的畸形花朵加速了这个地方的死亡。

巴布亚新几内亚有95%以上的人口都是土著,官方语言虽为英语,但人民90%以上都说皮金语。皮金语(Tok pisin),字面意思是“洋泾浜语”或者“鸟语”,作为一种种植园语言崛起于19世纪后期。这种基于英语的混合语,已经是巴布亚新几内亚人使用最广的语言。相较之下,这个国家处于濒危状态的其他820多种语言,地位就极其弱势了。它们甚至都没有文字,其中一半以上的语言使用者不足500人。

在巴布亚新几内亚,行将消亡的语言所能表达的一切,都只能存在于偏远村庄中。在雨林深处的小村庄迦普恩,住在那里的人说着一门独特的语言——泰雅博语。泰雅博语可能和希腊语、汉语或拉丁语一样古老,如今只剩不到五十个人能够磕磕巴巴地使用这门语言。三十年里往返于当地的库里克,被当做去世村民的幽灵来接纳,和当地人朝夕相处,见证了这门语言消亡的过程。

库里克并不是在写一本冷冰冰的方言志学术报告。本书的语调清醒克制,但不乏文学性的动人描述,字里行间还埋藏着浓浓的幽默感。这本书是关于他在迦普恩村的故事,以及为什么这一语言田野调查工作最后以失败告终。换言之,本书的价值恰恰就在于“失败”,他选择诚实地面对一种困境,一种因为被现代性放逐而支离破碎的生活真相。

这个故事讲述了在一个几乎与世隔绝的村子里的生活是怎样的,村民早餐吃什么、怎么睡觉;也讲述了村民如何管教孩子,如何互相取乐和咒骂;还有村民们如何谈情说爱,如何信仰,如何争吵,如何死去。准确来说,这个故事讲述的是作为一名人类学家在巴布亚新几内亚雨林做语言田野调查的感受。

语言学家是为数不多的认真在意语言消亡问题的人之一,但当他们提出这个问题时,几乎永远都带着责备或者失望的语气。库里克意识到这种视角里天然的傲慢性。作为一位欧美白人中产阶级男教授,他所要书写的是一群生活在遥远大洋国度的沼泽地里的黑人村民,他们大多身无分文,对现代文明停留在美好的想象阶段。

从一开始,库里克就知道,他和这些生命之间存在着巨大的差异。然而,他既不认为这种差异有高下之分,也不赞同现代人类学之母玛格丽特·米德的观点,即认为了解异域文化和生活方式,可以对介入者所在的世界起到一种反思作用。异域的差异性,可以对于我们建构自身世界时产生实质性影响,即“从差异中学习”。他缺乏米德式的自信,他不认为迦普恩村民能教给他什么关于良好生活的建议。

库里克不仅认为,迦普恩村民的生活方式无法带给“文明的现代人”以教育意义,相反,他看见了“差异性”给当地人带去了毁灭性的后果。20世纪是一个变革的世纪,对于迦普恩的村民来说亦是如此。只不过,“村民们被这个见证他们放弃一切但最终一无所获的变革的世纪给彻底压垮了”。

他们太渴望改变了,不惜终结传统生活方式

20世纪初的几十年,殖民者来村里招工,运去遥远岛屿上的种植园,几年后把他们送回来。这样的模式,带回了全新的皮金语和关于一个现代世界的家园童话,泰雅博语从那个时候就开始衰落了。太平洋战争逼迫村民逃到雨林深处,食不果腹地生活。日本兵带来的痢疾暴发,又导致村子里人口锐减。

战争结束后,纷至沓来的天主教传教士给一批又一批的村民“洗脑”,奉劝他们皈依基督教,告诉他们必须放弃古老的生活方式,因为那是邪恶的。被卷入全球资本主义市场后,物质崇拜放大了基督教的这种说法,说服村民毁灭他们的传统,阻止他们把古老的故事传给孩子。传教士们同时再度许下“诺言”,承诺基督将会来到迦普恩村,把村民的皮肤从黑色变成白色,奖励他们上帝的荣光,例如金钱、舷外马达、铁皮盖的房子。

从前也有所谓的学校在村里昙花一现,等孩子们学会了认字,就把这种技能用在写情书上,或者用来写信给遥远的海外某个地址,那个地址会寄来许多邮购产品目录,许诺将给他们许多快钱和商品。政府官员们也陆续出现了,他们敦促村民们种植经济作物,却没有买家出手。非政府组织的代表,催促村民们砍掉所有的树。贪婪的政客们带着张口闭口拼发展的热情承诺书来了,再偷笑地数着他们成功从土著村民那里骗来的钱跑得无影无踪。整个20世纪直至今天,迦普恩的村民都在被几乎每个和他们有联系的外面世界的人或组织误导、欺骗和掠夺。

然而,这些可怜人并非待宰羔羊,他们迫切地希望改变,他们主动配合着外面的人的谎言。如果有一个好心的白人忍不住告诉他们是被骗了,他们也大多选择充耳不闻。每当库里克试图耐心地告诉他们,关于“世界各国”的生活图景的想法是不对的,“各国”的大多数人民其实也要靠着工作赚钱,穷人也很悲惨,并不是每个白人都靠着坐在汽车里由司机接送来出门的,凡此种种解释都只换来面无表情的注视,并被轻描淡写地搁置。

迦普恩村的人实在太渴望改变了,或者说他们实在太渴望变成白人。他们要听的故事,类似于一种神话般的许诺:当迦普恩村的人从当地坟场下面的隧道穿过去后,死去的巴布亚新几内亚人会到达罗马,变成白人。

因此,任何能让迦普恩人有可能变成白人的事情,无论付出怎样的代价,他们都希望尝试。与之相对,任何有可能阻碍他们变成白人的事情,他们大多会选择麻木不仁地放弃。最典型的例子,就是泰雅博语的消亡。在迦普恩,白人的影响并不是通过物质进步来衡量的,他们的钱依然少得可怜,在沼泽村子里的日常生活和他们的祖先没有太大区别。

白人的影响真正体现在文化和语言层面——白人到来之前,知识原本都是用泰雅博语来传授给孩子的,但白人到来之后的变化意味着知识的整个基础也发生了不可逆的变化。孩子们要经历的痛苦的古老成人仪式被摒弃,而正是通过这种仪式,他们才习得了怎样像成人那样行为举止的知识。此外,神话传说、巫术吟唱、庄严的“丧饭”活动也都消失了……取而代之的,是白人殖民者植入巴布亚新几内亚的新生活方式:基督教、种植咖啡或可可豆等商业作物、想要获得白人拥有的商品的欲望。而这些生活方式的到来,需要的是一个引擎——皮金语。

在迦普恩,皮金语代表了教会和现代性,代表了所有对于美好生活的欲望。它的地位已经不可撼动,而泰雅博语则越来越代表非理性、负面的、落后的特质。村民们普遍认为这些特质需要被压抑,否则他们无法变成白人。

本书中有一个耐人寻味的章节,叫做“我要离开这里”,讲述迦普恩村出生的孩子经历的语言习得过程。迦普恩人认为,婴儿出生时就带着非比寻常的坚定意志,是带着很多“头”降生的,婴儿被认为生来就是坏脾气和自大的,成人把孩子带大的目标就是抑制住他们的“头”,从而展现他们的“知识”。而孩子们该怎么做呢?很简单,通过说皮金语。

因此,家长们开始潜移默化地鼓励孩子说皮金语,并且不指望也不教授泰雅博语。就这样,到了1980年代中期,分水岭出现了。第一代不再学习泰雅博语的孩子已经被“生产”出来了。即使后来库里克发现还是有几个孩子会说泰雅博语,但这些未成年人从来不和任何人主动说这门语言。他们只是掌握了被动运用这门语言的能力,成为“被动活跃双语者”。由此,本书也成为一本关于“终结”的书:传统生活方式的终结,一门被雨林深处的人说了几个世纪的小语种的终结,也是一个人类学家介入异域的旅程的终结。

ABOUT / 相关报道