中世纪的餐桌为欧洲文明带来了什么

对于现代食品生产和市场配给来说,“古已有之”乃是一个用以证明自己历史渊源和高贵出身的词汇。现代人为食品生产罩上一层历史的光环,既是为了使之具备一种历史的厚重感,也是为了突出其血统与品质之纯粹,赋予食品“传统的”与“传承的”价值,从而给人留下一个值得信赖的印象。

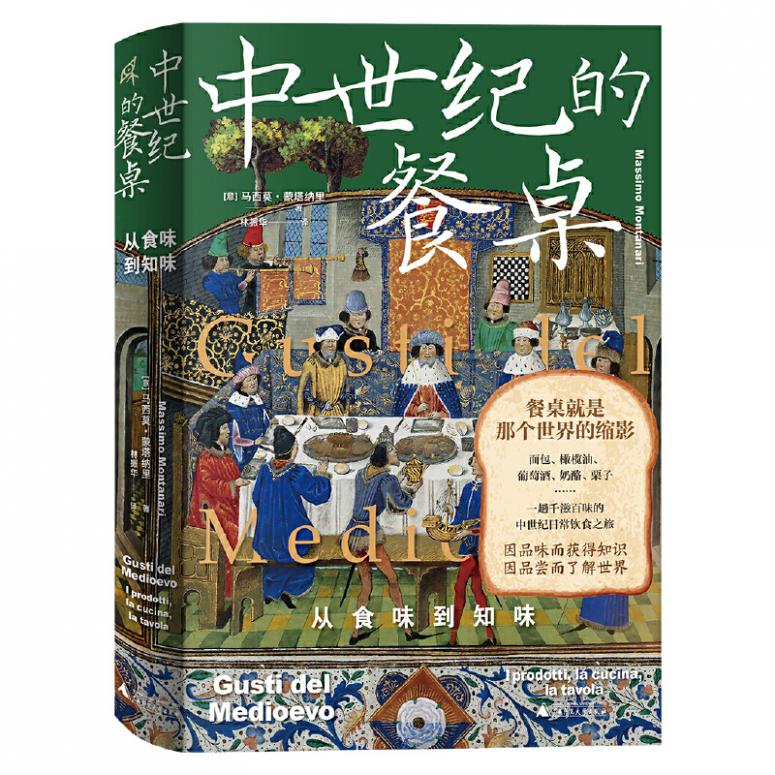

意大利史学家马西莫·蒙塔纳里的新著《中世纪的餐桌》,即将研究的视角聚焦于欧洲中世纪的饮食。但他并非借以为那些“源自中世纪”的饮食罩上一层历史的光环,而是在翻阅大量史料的基础上,广泛探讨了中世纪的菜谱、面包、肉食、奶酪,乃至水、酒和各种调料品等等,追溯了彼时的食材发掘和烹饪技法、餐桌礼仪、用餐器具的演进过程,以饮食的角度再现中世纪欧洲人的日常生活和社会结构,阐释中世纪的餐桌之于欧洲文明的深刻影响。

作者在探讨欧洲中世纪的饮食的同时,也充分考虑了其间的时间变量、地理变量和社会变量,以尽量厘清中世纪饮食的物质维度与象征维度。

诚如作者所言,饮食原是维系生命的一种基本需求,餐桌则如同生命一样,乃是一个中性之地:好事会上演,坏事会发生,甚至还是社会矛盾与冲突发生的理想之所。正是因为这样,餐桌更像是一个考察人际关系和窥探权利分配的舞台,从中不仅能够看出饮食的变迁,与饮食相关的政治、经济、文化、宗教等也无不隐含其中。

考察中世纪的餐桌,其实无异于是一次回溯欧洲文化传统与文明源流的时光之旅。

味道也是一种认知

味道即口味,亦即舌头和上颚产生的特殊感觉,一种因人而异、转瞬即逝、不可言喻的体验。这样定义味道原本是没有什么问题的,然而,味道同时也是认知,是感官对某种体验的论定,是一种与生俱来的文化体验,所以,毋宁说味道又是一种可以共有共享的价值观,这就使之超出了单纯的感官体验的范畴。

就食物和烹饪方法而言,从中世纪到现代曾经发生过两件具有划时代意义的大事:其一是欧洲人占领新大陆,使得新大陆的各种食材扎根欧洲、亚洲和非洲,诸如马铃薯影响欧亚大陆的饮食,番茄影响地中海的烹饪……从而改变了这些地方的饮食习惯,是为食材革命。

其二是德博纳丰提出“甘蓝汤得有甘蓝汤的味道,韭葱得有韭葱的味道,芜菁得有芜菁的味道”的观点,意思是尽可能地尊重每种食材因时而异、因时而殊的天然口味,故而将它们相互区分。看似一个很朴素的道理,却打破了欧洲数百年来集众多口味于一体的思维与饮食的固有模式,是为观念革命。

中世纪的餐桌同时又是区别和辨识社会阶层的标志。我们可以在生产结构、分配供应的形式与对比、日常消费的类型、食物与饮食习惯的象征价值中辨别出阶级差异与动态,因为时人各自所食的,乃是与其社会等级所相应的食物或指定之物,从中即可以明显看出不同阶层之间权力、财富和威望的巨大差异。

比如,因为物以稀为贵,鲟鱼即曾经是权力与财富的象征;干酪则曾经是穷人的主食,是底层民众营养的来源。能够终年储存的农产品,令人想到生存的问题,即带有贫穷的意向;而新鲜食物像肉、鱼、水果之类,则给人以奢侈感,非富贵者决不能问津。可见食物不仅能够果腹,同时也是一种传达权力与财富的语言。

作为生命的自我滋养之处,食物在人类社会中具有多种价值,如果说历史是动态的,那么食物的历史也是同样。

欲考察中世纪的餐桌,其间的时间变量、地理变量和社会变量都是不能不考虑的因素,因为我们今天所面对的,不仅仅是研究对象变了:今日之菜肴已非昔日之菜肴;更关键的是研究主体也变了:今日之食客已非昔日之食客。而食物自身也并非仅仅是“所食”之物,通过它能够发现人类的身体与心灵、物质与精神的深层统一,意味着这种食物在每个社会价值体系中的意义。

吃面包,还是吃肉

追溯人类文明的进程,面包的发明可谓意义重大。因为面包的发明不仅解决了人类糊口的问题,利用谷物等自然的因素,将其转化为人工制品,同时也意味着人类自此摆脱了自然的束缚,获得了开化而具有人性的身份。荷马曾用“面包食用者”称呼人类,即是从面包的角度肯定了人类文明人的身份。

人类原本是受制于大自然的,那么,储藏食物、以防备荒年的贮藏技术,让食材超越时间的侵蚀,便成为人类对自然最为重要的修改。腌肉、干酪之类的发酵腌渍食品,面包以及与之相关的谷物种植、研磨加工、发酵烘烤,其实都属于这种贮藏技术的一部分,并作为一种人类珍贵的手艺而世代相传。

人类文明生活的方方面面,都直接或间接地与谷物和面包相关,自然毋庸置疑。而与谷物和面包相比,肉类虽然同样拥有惊人的消费量,却并不能获得高度的、完全积极的地位,因为对于刚刚进入文明社会的人类而言,肉类未免显得过于“自然”,从而被他们视为“未开化的”或“野蛮的”。

直到中世纪初期,那些“未开化的”或“野蛮的”民族一举占领了罗马帝国的西部,并成为新欧洲的统治者,这一切才有所改变。

欧洲的新主人原本就是一些无肉不欢的肉食者,畜牧与狩猎也曾经是他们日常生活的重心,肉类跃居为他们膳食的核心,其实正是他们的膳食观念形态使然。

然而,始终信奉隐修制度的基督教修士们却不以为然,他们一方面继续强调面包的膳食价值,另一方面则向汹汹而来的肉食文化率先发难。在修道院制定的各项院规中,戒肉始终名列前茅,有些全戒,有些对病弱者网开一面,有些则允许吃禽类……

对于修士们来说,茹毛饮血的杀戮本是万恶之源,戒肉则为忏悔之举,但若完全戒除肉类,却又有点勉为其难。毕竟“口腹之乐以食肉为最”,难以舍弃口腹之乐的修士们只好采取一些折中之法:一边是清规戒律,一边是口腹之欲,既然言不由衷,只能虚与委蛇,由此却也反证出人性之韧,戒肉之难。

酒是神性,水是人性

与肉类的境遇相似的还有奶。作为生命与健康之源,奶与婴儿有着深厚的关系,这既使得奶具有了某种积极的象征价值,同时却也限制了奶的作用和想象,使之无法承载完全积极的膳食与文化价值。

婴儿饮奶,好比不知文明为何物的野蛮人之作为,而成人饮奶,亦因之具有了野蛮人的饮食特征,这种类推虽然并不具备逻辑的必然性,却成为一个时代的共识,且就此决定了奶在那个时代饮食结构中的位置。

再比如橄榄油、猪油和黄油之类的调味品,尽管它们均属膳食系统的基本构建要素,但因为出身与用途的不同,它们各自的境遇也有着明显的差别。

在此,社会变量无疑是人们选择它们的决定因素,虽然橄榄油与黄油经过了长时间的地位之争,两者又成为猪油的对手,但它们最终还是握手言和,联手进入了时人的厨房。从而印证了蒙塔纳里所说的:“日常操作中更简单、更具体的选择,其实是普普通通的经济因素决定的。”

那么,在中世纪的饮食中,与有色有味的调味品相比,无色无味的水又占据着怎样的位置呢?首先,水是万味的载体,没有水,口味就无从谈起,所以水在膳食系统中有着至高无上的位置。水自身无味,却是一切口味的源头,比如广受时人追捧的葡萄酒,即称得上是水的升华。

作为“保证上流社会存在的必备附属物”和“社会尊严的鲜明表现”,葡萄酒和面包一样是圣餐奇迹的实物之选,它虽然源自自然,却又超越自然,它将人类的辛苦与才智、劳作与文化合而为一,是人类通过文明塑造自然的证明。

事实上,葡萄酒的隐喻价值并不局限于人类改变自然的能力,它同时还包含着精神圆满的观念。正像奥古斯丁所言:“我们本是水,现已变成葡萄酒。”意思是水原本寡淡,但上天赐予水以口味,使得人类的智慧得以开花结果,文明的世界终于功德圆满。所以,有人才会作出这样的总结:“酒是神性,水是人性。”

食物史的社会意涵

食物史无疑具有深厚的社会意涵,单就欧洲中世纪的饮食而言,在上流社会和底层民众之间,伊始便存在着不可逾越的社会行为隔阂:有些食材为统治阶级所专有,有些食材是庶民阶级的无奈选择;统治阶级是天生的“肉食者”,庶民阶级是天生的“菜食者”……这些自然都是无可辩驳的事实。

然而,尽管阶级之间壁垒森严,却并不妨碍二者膳食方法与习俗的日常融合,一般贫民的产品与口味,同样能在精英厨房里畅行无阻,贫民无缘问津的昂贵食材,却被他们以口味相似的食材所替代。可见“食无贵贱,味无尊卑”,在膳食的品尝与口味方面,富人与穷人其实并无太大的区别。

总之,对美食与美味的需求,本来就是人类共同的天性,可以劝人节制,却无法令人戒绝。即如修道院制订的戒肉院规,也曾被人斥为“魔鬼的决定”,因为“戒绝若违心背意、漫无目的,便是徒劳无功”。戒肉的本意原是为了苦其肉身,摈弃阻碍灵魂向神的物质枷锁,但人性的根本问题并未解决,仅仅制订一些强制性的清规戒律又有什么用呢?所以这些院规往往形同虚设,上有政策,下有对策,甚至从中衍生出种种权宜和反动。

另外,餐具的演进,同样提供了一个食客与食物、食客与食客之间关系的新视角。中世纪原本是没有餐具的,时人所谓的餐具就是手,贵族与平民之间唯一的区别是,用餐时前者用三根手指,后者用整只手。

个人餐叉、餐匙、餐刀等餐具的引入,乃是中产阶级文化运动的一部分。随着个人价值的觉醒,人权意识日益浓厚,个人餐具的使用才逐渐普遍起来。

进入十九世纪,餐具更为普及,而用手进餐则成为人类饮食的童年时期。它意味着人类曾经与食物保持着更加自然的“肉欲”关系,象征着人类饮食文化的一缕荣光,供人怀想,并为之罩上一层诱人的光环。

ABOUT / 相关报道