李泽厚:思想者与他的精神“背影”

91岁的李泽厚停止了思考,对于几代思想文化界学人来说,都是很大的震动。

晚年李泽厚,深居简出,坚持静默无息、离群索居的生活。每次回国,他都会推掉很多采访邀约。2002年后,他坚持不讲演、不开会、不上电视的原则。他的理由是:语言无味,面目可憎。这当然有自嘲成分,但也说明一个“完美主义者”的性格,不愿“炒冷饭”,老调重弹,与其被人厌倦,不如被人淡忘。

他不喜欢正式会议,不愿闲聊,却爱和年轻人辩论交锋。这是保有思想活力的“法宝”。当年他的学生们,如今大多已是国内哲学界领军人物。虽然90年代后在美国长期生活,他却时刻关注国内新闻、学术动态。此后,他如候鸟一样每年都回北京短住。2017年是他最后一次回国。

就是这样一位浸淫中国思想史的老人,观念却毫无守旧,亦不“老化”。他不在乎落叶归根、有无孙辈,对生死大限不以为意。甚至摆着骷髅提醒自己,死亡将至,颇有庄子鼓盆的意味。只因他习惯寂寞,未曾失落,始终享受孤独的思想生活。

一个哲学家只有先通透地安放自我“存在”,其著作才更有说服力。从这个角度看,李泽厚努力践行知行合一,不畏、不烦,亦不悔。尽管,他身上总有传奇,年少成名,在上世纪80年代被视为青年人的“精神导师”,但一生还是最爱平凡。

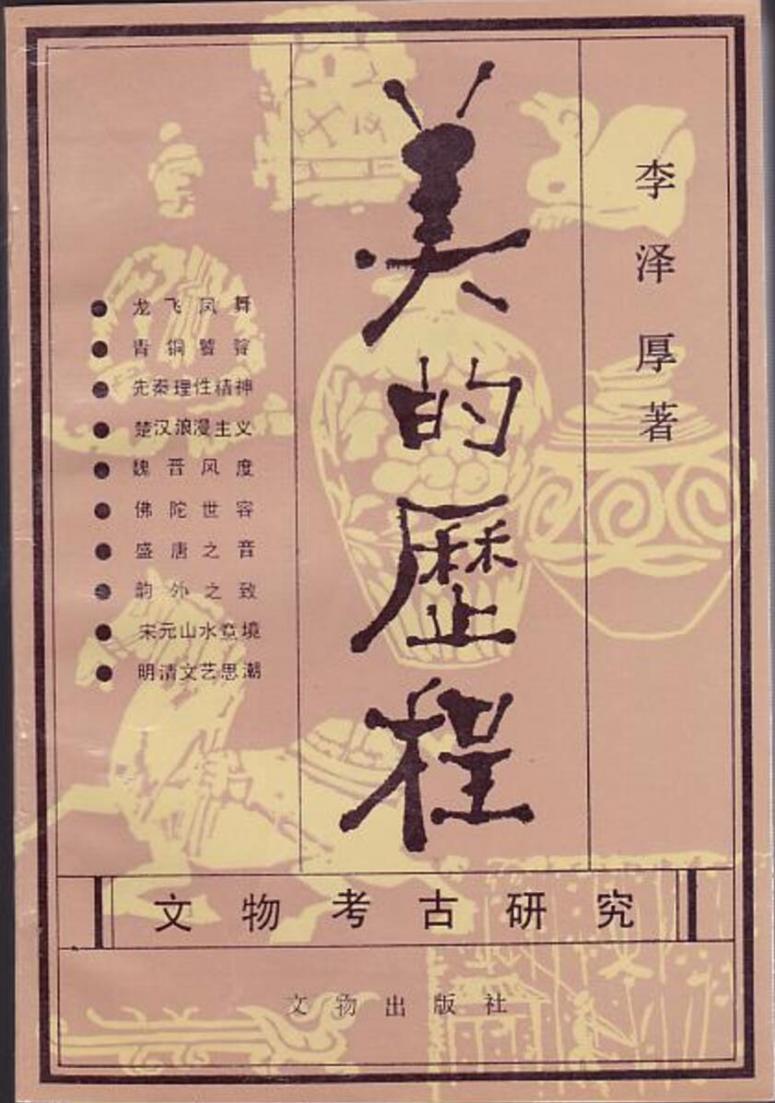

1980 年,《美的历程》先以《关于中国古代艺术的札记》为题,在上海文艺出版社的《美学》第二期上发表了前三章。直到次年3月,这本书才正式由文物出版社出版。

2020年,年届九十的他接受了媒体的最后专访,如同告别仪式,相忘于江湖。不是所有人都来得及去总结回望,从容得有始有终,这也是一种幸运。

求学读书,为写作奠基

初中时,李泽厚最喜的作家是鲁迅和冰心。至于原因,他说前者教会自己冷静批判,后者则给予纯真慰藉。他可能只说出了一半。从深层看,二人如同两极,暗合少年李泽厚的两种情结。

与鲁迅一样,他尝到了家道中落的滋味。贫困和痛苦,使他敏感内向,自闭不爱交际。在日后,面对多方“批判”,他的冷对,也多是一种自我保护型人格。冰心笔下的童真、母爱,柔性美,又给母亲早逝的李泽厚,带来代偿性满足。这些都成就了一种思想家性格,敏感多思,孤独且有些“固执”。

贫困限制了李泽厚的选择。1945年,初中毕业后,他考上湖南省立一中这所名校。但没有钱,只好去了省立第一师范,因为那里吃饭有公费补贴。青年李泽厚开始广泛涉猎,一心读书,这也成为他一生的志业。

1950年,他考入北大哲学系。其实,李泽厚理科非常好,学哲学不免让人惊讶。但在此之前,他早已看过很多哲学书,如《大众哲学》《历史哲学教程》《科学的哲学》,还有马克思《德意志意识形态》的节译。那是他接受马克思的起点。

1987年,哲学家李泽厚。

在北大,李泽厚延续了解放前的读书习惯:学问“不问”,多靠自学,甚至他也逃避上课,自己读书。“我最大的缺点之一是,不喜欢问,总是自己摸索,走了许多弯路。我不去问老师……其实这是一大错误,损失不小”。

所幸,李泽厚兼具天赋与勤奋,有选书、读书的方法,有估价、比较著作得失的眼光。“我一直主张快读,不求甚解……快读不是随意读,而是快读那些必须读的书,如某些经典”。他将读书分为两种,有明确目的,和“无目的的合目的性”。需要细读慢读的书也有,只是不多,比如马克思的《巴黎手稿》。

摸索过程,也是“自我造就”。这奠定了他不为时尚所驱,不为权威所动的学术品性。说到底,读书是培养判断力的过程。“锻炼自己识别、估价的水平和能力。这样才能使自己对各种问题变得更敏锐更清醒也更理性”。

“好些学人一辈子缺乏判断能力,分不清谁对谁错,谁高谁下,总是跟着潮流跑,跟着时髦走。”这让人想起,他后来评价国内学界,总爱追捧一些并非一流的哲学家,如鲍德里亚、德勒兹;认为福柯、德里达再好,其深度也不及马克思。当然这也是一家之言。

李泽厚谈读书,看重建立自己的评价系统,正如尼采所言,想“重估价值”。而阅读也像解脱、寄托,尤其是在他得肺结核时,阅读就成了全部。当时,他欣赏的哲学家有:休谟、康德、莱布尼茨和柏克莱。费尔巴哈的《未来哲学原理》他读得很细,黑格尔的《小逻辑》《历史哲学》对他影响很大。

可以说,阅读史构成了“潜在文本”,形塑了一个思想家的开端和思维模型。李泽厚对人性分析、实践主体、理性启蒙的关注,在这一时期都有了铺垫。

而他的论文,却从研究谭嗣同、康有为开始。他对历史和哲学的兴趣转向思想史,一发不可收。“我论谭嗣同的文章直到毕业五易其稿才写成。”“对康有为,我1952年开始研究,到1955年时先发表了,是我发表最早的一篇学术文章。”

这是他进入思想史领域的入口。此后,他由点到面,完成了三部“思想史论”系列,尤以《中国近代思想史论》影响最大。李泽厚的写作风格也开始凸显,喜欢以提纲表述创见与新意。

他自言爱看书,不爱写书,将提纲充实成书,核实资料,总不那么愉快。“所以常常因陋就简”。“文革”中拟写的几个提纲,最终仍是提纲,《己卯五说》原本要写五本书,最后变成五篇文章。

这也是他始终强调“洞见”的原因,对于理论家而言,直觉天赋是极重要的。框架和观点往往是决定性的,正如达·芬奇留下的大多是创造性的草稿。

从“大讨论”到“美学热”

至于为何转向美学研究,李泽厚认为,美学能将他的三方面兴趣(文艺、哲学和心理学)结合起来。真正让他露才扬名的是“美学大讨论”。那时他已毕业,分配进入中国社会科学院哲学研究所。二十多岁的年轻人有了和朱光潜、蔡仪等美学大家论争的机会。

讨论缘起于朱光潜最先发表的自我批判文章《我的文艺思想的反动性》,后来引发了相互批评与争鸣。“那时批评朱光潜的文章很多,美学讨论大多是批朱光潜的,说他是唯心主义。于是我写了一篇文章。”而李泽厚也得益于朱光潜的首肯——说这是所有批判他的文章中最好的。李泽厚另写了一篇,发表在《人民日报》(1957年1月)。

关于“三派”(朱光潜、蔡仪和李泽厚)的说法,是朱光潜在1962年总结的。“美学大讨论”见出了朱光潜的眼光与雅量。李泽厚也表达出面对前辈的自谦,“我当时才二十几岁,助教级别,哪里敢自称一派呢?”与此同时,他的实践论美学也初见形态。大讨论维持在学术范围,并没有上升到政治批判,这值得庆幸。

《美的历程》真正使李泽厚的影响力走出学界。无论对于社科研究者、文艺爱好者还是普通读者,这部书都有启示意义。书中的章节内容,蕴含着很多新创见、新内容。如龙飞凤舞、狞厉的美、儒道互补、巫史传统,很多已被接受内化为“常识”。而在著述写作年代,大多还是未曾总结、提出的命题。

当思想家的新观点被默化为常识,正说明他成功的创造性。这部书既不是美学史,也不是艺术史,它更多在关注历史-文化心理结构的生成与演变。在本质上,这是中国的审美趣味史,这个“趣味”并非有趣的意思,而是关于审美心理、审美判断的分析。

可贵的是,这部书用散文笔法,悠游地讨论思想。它并不是“学院意义上”严格的理论著作,却代表了一种可能性:即从理论的研究,转向“理论的创作”。以至于后来的“文化散文热”,都可以追溯到李泽厚通识性、美文式的书写。

能否以艺术化、诗性智慧,表达思想成果?理论作品能否具有文学品质,成为有审美价值的文本?这并不是新鲜问题。早在古代文艺批评中,就涌现出大量以文论文、以诗论诗的杰作,《文心雕龙》《诗品》皆是典范。但这却是如今学人最缺的素养与才性,也是学术界最应警醒处。大量文学研究者毫无文学感觉,论文反倒肢解文学;美学研究者不懂艺术美感,写出著作味同嚼蜡。学术远离创作属性,大批从概念到概念,既无受众,也无洞见的“自我催眠”论文,在批量生产。

2014年5月21日,上海,李泽厚在华东师范大学参加一场哲学对谈,吸引了众多师生前来聆听。

80年代的李泽厚,是学术明星、青年导师,无限风光。很难想象《美的历程》会成为现象级畅销书,地摊小贩都挂在嘴边,他的所有书都有盗版。“美学热”也像序曲,之后的“文化热”“国学热”都类似周期性的重现。

思潮兴起,往往有一种简单逻辑,就是匮乏什么,呼唤什么。李泽厚认为,美学热在当时的语境中,是社会的和政治的。之所以热,是因为美的问题是根本性问题,与大众生活日常、社会心理密切相关(如穿衣打扮、风潮时尚与文艺创作)。从深层看,它是80年代思想解放,自我意识的觉醒。审美意识,是个人主体性张扬的重要表征。它的意义并不亚于魏晋时,重新发现了山水自然。在长久不辨美丑,审美压抑的年代过后,美学热兴起就成了一种必然。而李泽厚正好置于其中的风口上。

当被问及1992年出国后,这种影响力逐渐减弱,是否会有失落时,李泽厚表露出“去留无意”的豁达。“从过去至今几十年来,我就从未感到过得意,从而也就从无失落感,所以能活到今天。即使在国内,我也从没觉得自己有什么了不起”,“我在美国基本上什么会也不参加,也不习惯主动跟人来往,过的是非常平静、非常单调、非常寂寞的退休生活”。

融贯“中西马”,中国哲学该登场了

李泽厚曾将自己的研究生涯,进行了三段分期。从1950年代到1962年发表《美学三题议》是第一阶段。美的“无目的的合目的性”正是于1962年提出。它说明李泽厚对康德的接受,从50年代就已开始。从“文革”结束后到出国前的十年(1979-1989)为第二阶段,出版了《李泽厚十年集》。上世纪90年代出国后,为第三阶段。概括说,他先后写了“思想史三论”、“美学三书”、“哲学三纲要”、“伦理学三说”,再加上《批判哲学的批判》和《论语今读》。

回首三阶段,李泽厚游走于哲学、思想史和美学几大领域,晚年对伦理学的转向兴趣,愈发明显。他真正做到了融贯“中西马”的事业,为搭建儒家伦理与马克思实践论、西方哲学的沟通桥梁,贡献巨大。他始终在探寻“哲学本土化”的创造性转换。如果用他的话总结,“就是要以‘人活着’(中国传统的‘生生’)来替代或超越海德格尔及西方传统的Being(存在)。”换言之,中国哲学有与西方思辨形而上学殊异的品质,它不在意追问终极存在、真理问题,而是强调“吃饭的哲学”,讲究“实用理性”,最终面向生活实践。

这变相回答了黑格尔式的“偏见”——中国没有哲学。中国确实没有狭义的形而上学,没有黑格尔界定的逻辑严格、概念推演的哲学。但中国有广义的哲学,那就是“思想”。从哲学到思想,也是海德格尔以来的大转向。“哲学终结论”,意味着哲学被思想的实事所取代,被专门化的各学科领域所分解。西方形而上学终结后,后现代主义消解一切价值后的虚无,需要怎么填补?中国哲学或许是未来趋向。李泽厚显露出极大理论自信——他说,中国哲学该登场了。

他善于坚持、深化并完善原有立场,其理论特质也始终未变。在我看来,可用十六字概括:立足实践、面向生活、中国方法、对话世界。他所提出的情本体、实用理性、原始积淀、情理结构、乐感文化、巫史传统等命题,都是运用中国思想资源,回答西方哲学框架内长久被忽略、未曾被追问的议题。

李泽厚的理论,始终蕴含高度的互补性、兼容性。西方哲学没回答什么,中国哲学缺乏什么,为何会有差异?哪些是可以对价、转换的,哪些是可以移置、兼容的,都是他的兴趣。在我看来,他意欲建立一种功能强大的中西哲学双重交互系统。

而对结构、关系和比重的分析,则是他的另一个关注点。如《中国近代思想史论》认为,研究偶然和必然在各种事件中的关系比重,是历史学的中心点。情理结构,则深化了情与理的生发关系。

“积淀说”打开了一种视角:人的动物性本能,如何转化为伦理学意义的礼制内容。“‘孝’可能与人的哺乳期长从而留下较长感情记忆的生物学因素有关……但这一切经由生理化变为伦理命令便大不同于动物了。”这本质就是由欲生情,由情入理。

而“情本体”,在本质上更是一种“关系的本体论”,是高度动态化的描述。如中国的“道始于情”,“礼生于情”,情感用来调和理性和欲望两项关系,情生于欲,情中有理。

《批判哲学的批判》既是一本讨论康德哲学的书,更是李泽厚借康德表述自己哲学的书。他围绕两个基本问题:认识如何可能,人类又如何可能。他发现了西方哲学的“后门”,如理性有没有情感维度,先验有没有经验奠基。

李泽厚善于“接着问”与“接着讲”,他同时在追问康德与马克思。先验理性如何而来,“普遍地使用-制造工具”对人类心理构造又有什么塑造影响。同时回答两个问题,就形成了“积淀说”。“我用‘人类如何可能’来回答康德的‘认识如何可能’,也就是要提出经验变先验,对个体来说的先验认识形式是由人类经验所历史地积淀而形成的,这也就是我所说的‘文化-心理结构’”。而人类基本活动就是制造、使用工具以获得生存的物质实践,这是李泽厚所言的“工具本体”。

为世界哲学提供“中国智慧”

儒道互补,也可适用于“中西互补”、“西体中用”。李泽厚认为,中国文化“善包容,肯学习,能吸收,可消化”。中国哲学是充满生存智慧的。“海德格尔之后,该是中国哲学登场出手的时候了”。因为,中国哲学关切现世情感、日常生活,“以眷恋、珍惜、感伤、了悟来替代那空洞而不可解决的‘畏’和‘烦’,来替代由它而激发出的后现代的‘碎片’。”

他的《论巫史传统》旨在说明,中国的信仰、情感与理性始终杂糅,不会像西方哲学将情感和理性分割得如此清楚。这种不可分的情理结构,优于西方片面强调理性。文化心理结构的核心正是“情理结构”。中国哲学有对现实伦理、生活价值、人生意义的关怀。这也是它能够接续后现代哲学,登场的原因。

中西哲学的关系如双轨系统,既平行、特异,又互有优势。李泽厚认为,哲学有两个向度,一是逻辑的可能性,二是现实的可能性。西方哲学与逻辑密不可分,思辨理性高度发达。中国哲学优势在于后者,它是实用、权变的生存智慧。

“我一直强调这两种智慧各有优长缺失,不分高下而可相互补充。我特别强调中国的生存智慧要认真地努力地学习西方的思辨智慧,即使对自己的优长也需要经由思辨理性的分疏处理,才可能得到真正的新发展。”李泽厚坚持西体中用,肯定理性,仍需启蒙的态度,警惕反启蒙、非理性的危险性。情本体、情理结构就是对理性的补充阐发,它来自中国传统,却又有普遍意义。

如果追问,为什么是李泽厚,为何他是当代中国最具原创性、最有影响力的哲学家?为何大多教授只能算学者,称不上思想家?或许从他的个性、习惯与风格中能找到答案,那也是他个人历史的文化心理积淀。

他的著述思维与大多学者区别在于强调“第一性”。第一性意味着不是“类比性”和“相似性”思维,去描述、复述和改述。思想家的显著特点是:自我提问,不断追问,去迫近问题核心,康德、海德格尔皆是如此。不回答问题的哲学,根本谈不上原创性。

李泽厚对学术研究,有自我决定的意志,有“以我为主”的意识,有深化完善的理论定力。有差异性思维、根本性观点以及一以贯之的体系深化。学者和思想家的差距是鲜明的,前者始终在阐释,缺少自我表达,本质上是接受者、理解者和描述者;后者则提供方法、目光,与思维模型,乃是创造者、输出者和构型者。

李泽厚的影响力(或传奇性)之所以持存,或许因为他有镜鉴效应。国内学界对他推崇,也说明“照完镜子”后,显得缺乏创造力与感知力,从而陷入对往者的追怀,对“来者”的期待中。