泰坦尼克号遇难110年: 不断被重塑的集体记忆

摘要:泰坦尼克号就像一个舞台,从它的宏伟装修、阶级划分、前期造势,到盛大首航、意外遇险,每一个环节都充满了可以成就传奇的戏剧性。富人、穷人、名流、移民者、英雄、懦夫……涵盖了社会上每一种类型的人,因此,用宗教、道德、阶级、政治、经济、男权、社会学,任一维度去释义,都能得到启示和反思。有描述事件本身的,有企图揭露背后原因的,有质疑搜救方式的,有批判人性贪婪的,有歌颂个人牺牲主义的,泰坦尼克号本身就是最佳模板。

110年前,世界上最大的游轮泰坦尼克号驶出港口,5天后因撞击冰山被北大西洋吞噬。这艘号称“永不沉没”的巨轮,就这样以戏剧化且悲壮的方式,结束了自己的首航,也是唯一一次航行。这起事件也因是近代史上最严重的和平时期船难,被永远载入史册。

根据科学家们最新研究显示,泰坦尼克号在沉没当晚,北大西洋上空出现强烈的北极光,太阳风暴极有可能干扰了泰坦尼克号上的罗盘和无线电通信,前者影响了船只的航行方向,使其误入了冰川区,后者导致沉船前发出的求救信号没能及时被附近的普罗旺斯号接收到。

而沉睡在海底的泰坦尼克号,也正在因为一种会造成生锈的细菌,而被预测船身会在20年之后分解殆尽。可是这段西方世界的集体记忆,依然在被不断演绎、加固和重塑。

一场沉船带来的文艺“果实”

在北爱尔兰首府贝尔法斯特的泰坦尼克区,哈兰德·沃尔夫重工的起重机霸占着城市的天际线,无不提醒着旅行者,这座城市引以为荣的造船产业。1911年,泰坦尼克号就是在这里出厂并下水的。当地人还会向旅行者兜售一种流行的T恤衫,上面写着:”泰坦尼克号离开贝尔法斯特时还好好的!”揶揄之情溢于言表。

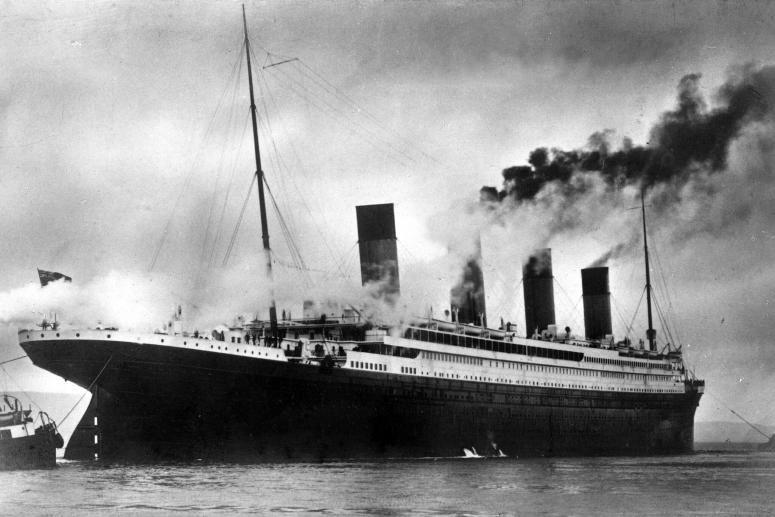

1912年,白星航运的泰坦尼克号在海上航行。

在这个区的中心位置,建着一座泰坦尼克号博物馆,博物馆本身的建筑便是出自哈兰德·沃尔夫造船厂之手,它以全新的方式展现了这艘巨轮从1900年设计构思、建造,到最终沉没的历史故事。其中最让人惊喜的,一是站在一个三面被巨屏环绕的空间,像坐上一部透视电梯般,从船底的锅炉房开始,逐层向上,身临其境地经过三等舱、二等舱,最终到达头等舱、餐厅和舞池;二是坐上游览车,参观船舶的制造过程,熔炉的热度和锤子的敲击声,营造出4D的沉浸感;还有一个区域将沉船现场投影到了地板上,在这里,你可以走来走去,随心所欲地检查沉船的细节。

这些都让普通人与110年前那起震惊世界的灾难,紧密地联结起来。

1912年4月10日中午时分,泰坦尼克号从英国南安普敦港启航,向着目的地美国纽约驶去。这是当时世界上最大的游轮,在北爱尔兰的贝尔法斯特建造,其舒适和奢华程度无出其右。然而就在这艘船出港5天后,突然撞击冰山沉没,2224名船上人员有1522人葬身大海。

虽然残忍,仍不得不说,这起悲剧,极大地刺激了西方文化界的创作热情。甚至诞生了一个专门的词条:泰坦尼克号的流行文化。抛开政治、经济不谈,仅从书籍、诗歌、音乐,到舞台剧、电影、纪录片……几乎渗透到了各个文化领域。

美国心理学家温·克雷格·韦德(Wynn Craig Wade)曾写过一本书,名为《泰坦尼克号:梦想的终点》(The Titanic: End of a Dream),他采访了幸存者、目击者,收集了美国参议院听证会的诸多证据,以及1985年伍兹霍尔探险队对沉船的定位和搜寻报告,最终将这起事件定性为“英语世界19世纪和20世纪的分水岭”。

在此之前,西方正在享受着第二次工业革命和科技发展带来的红利,那是一个充满自信和人人乐观的时代。可从这艘巨轮沉没开始,西方世界进入了另一个阶段,一个反思和自我怀疑的阶段。事故发生两年后,第一次世界大战爆发,经济衰退,人人自危。

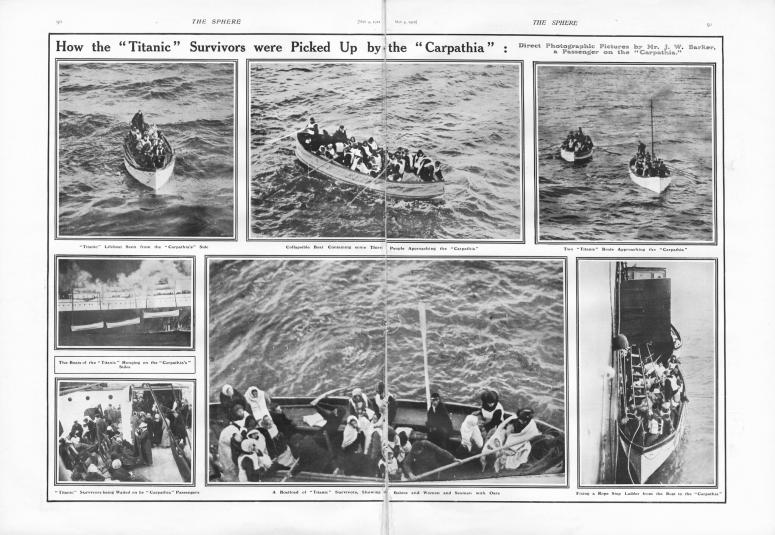

卡帕西亚号乘客J·W·巴克拍摄的照片,当时正在营救泰坦尼克号救生艇上的乘客。

泰坦尼克号沉没后,随即迎来了第一次公众讨论的热潮。

人们迫切地想知道,这个世界上最大的移动物体,为什么要驶向众所周知的“浮冰群”,为什么偌大的船上只配置了那么少的救生艇,为什么1/3的生还者是船员……

由于音乐会是灾后筹款活动的主要部分,灾难发生后第10天,第一首关于沉船的歌曲就出炉了。1912年至1931年间,仅美国就出版了100多首相关歌曲。美国乡村音乐家欧内斯特·斯通曼(Emest Stoneman)在1926年凭单曲《泰坦尼克号》(The Titanic),卖了超过100万张唱片,甚至还衍生出一个“泰坦尼克号舞步”。

第一部电影也是在沉船事故后29天就问世了,美国无声电影《拯救泰坦尼克号》(Saved from the Titanic)邀请了一名生还者担任女主角,赚足了噱头。

书籍就更多了,事件发生后的第9周,两名生还乘客劳伦斯·贝斯利(Lawrence Beesley)的《殒命的泰坦尼克号》(The Loss of the S.S. Titanic)、阿奇博·格雷西四世的《关于泰坦尼克号的真相》(The Truth about the Titanic)就出版了。前者有大量生还者的采访手记,后者参与了美国参议院对沉没事故的调查。随后,泰坦尼克号的二副查尔斯·莱托勒(Charles Lightoller)撰写的《泰坦尼克号和其他的船》(Titanic and Other Ships)也叙述了那次沉船经历。

有严肃向的调研类文章,也有基于事实的杜撰小说。最早的是德国作家罗伯特·弗里德伦德尔·普雷西特尔(Robert Friedlaender Prechtl))的《泰坦尼克号》,主角是也登上了这艘船的世界首富约翰·雅各·阿斯特四世,整本书的主题是救赎。杰纳·福勒(Gene Fowler)1949年写的《永不沉没的布朗夫人》(The Unsinkable Mrs.Brown),后来还被改编成了舞台剧。

但其中最著名的小说,是在事故发生前出版的。1898年,美国作家摩根·罗伯逊(Morgan Robertson)写了一篇名为《泰坦残骸》的中篇小说,无论船的名字、构造、装潢,还是沉没的原因、过程都和14年后发生的事件高度重合,让这起文学巧合在百年后仍为人咋舌。

还有趁机赚黑心钱的,伪纪录片是重灾区。事故发生后的同月,至少有9家美国公司发行了泰坦尼克号幻灯片。事实上,官方几乎没有任何这艘船的影像记录,一些电影公司便将仅有的泰坦尼克号下水仪式上的短片误导为沉没画面。为此,一些受骗的观众殴打了电影院人员,使得警方不得不介入。

还有德国一公司推出的黑色泰迪熊,原本销量不佳,后来将这些小熊包装成“哀悼小熊”,便迅速售罄了。2000年12月,伦敦佳士得拍卖会的一只“哀悼小熊”,最终以9.18万英镑拍出。

百年之内的数次热潮

直接开启第二轮公共讨论热潮的,是1955年出版的《此夜永难忘·泰坦尼克号沉没记》(A Night to Remember),作者沃尔特·路德(Walter Lord)采访了60位生还者,这本书也因此成为第一本精确记录沉船事件的严肃出版物,出版两个月就销售了6万余本,如今已发行到第50版了。

时隔40年后的第二次“泰坦尼克热”,比第一次更有深度,“发声者”也不再局限于当事人、记者编辑,或是发灾难财的投机者,更多领域的精英开始了对这艘神秘沉船的二次创作。

像英国海军历史学家杰佛瑞·马库斯(Geoffrey Marcus)出版的《首航之旅》(The Maiden Voyage),公开指责泰坦尼克号的船长和白星航运是导致这场灾难的罪魁祸首,同时谴责了英国调查中的“官方谎言”。

第三次公众热潮可以追溯到1985年,美国海洋摄影师和海洋生物学家罗伯·杜安·巴拉德(Robert Duane Ballard)发现了泰坦尼克号的残骸。直接催生了一系列诸如《发现泰坦尼克号》(The Discovery of the Titanic)《泰坦尼克号:世纪灾难》(The Titanic: Disaster of a Century)这样的探索猎奇书籍。其中《泰坦尼克号的成功和悲剧:字画编年史》(Titanic: Triumph and Tragedy: A Chronicle in Words and Pictures)的作者还另辟蹊径,用320页的插画详尽展现了泰坦尼克号的故事,是所有著作中视觉冲击力最强的。

还有很多杜撰的探险故事,如《大浅滩幽魂》(The Ghost from the Grand Banks)里描写的两组探险队,其实并不存在;《无尽的爱》(Palomino)《泰坦尼克号谋杀案》(The Titanic Murders)、《各自逃命》(Every Man for Himself),也都只是借了一个“泰坦尼克号”的外壳。

第四次热潮是1997年詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)导演的电影《泰坦尼克号》热映引发的,该片也是关于这艘沉船最成功的商业电影。同一年,同名百老汇音乐剧也和同名电影一样名利双收。

美国《国家地理》杂志拍摄的泰坦尼克号的残骸,由美国人巴拉德于1985年发现。

詹姆斯·卡梅隆在执导电影《泰坦尼克号》时的工作照。

即便过去了80多年,获救的乘务员出版的《泰坦尼克号生还者》(Titanic Survivor)《泰坦尼克号的谜团》(Riddle of the Titanic)、历史学家唐·林奇(Don Lynch)出版的《泰坦尼克号的内幕》(Inside the Titanic)、历史学家丹尼尔·阿伦·巴特勒(Daniel Allen Butler)的《永不沉没:泰坦尼克号的完整故事》(Unsinkable: The Full Story of the RMS Titanic)还是能挖掘出一些此前未被披露的细节,或提出新的阴谋论,而这些内容,对于年轻的读者,依然有着吸引力。

2012年,歌诗达协和号(Costa Concordia)在意大利海岸部分沉没,造成32人死亡,那时距离泰坦尼克号百年纪念日还有三个月,这似乎又成为了一种隐喻。

泰坦尼克号就像一个舞台,从它的宏伟装修、阶级划分、前期造势,到盛大首航、意外遇险,每一个环节都充满了可以成就传奇的戏剧性。富人、穷人、名流、移民者、英雄、懦夫……涵盖了社会上每一种类型的人,因此,用宗教、道德、阶级、政治、经济、男权、社会学,任一维度去释义,都能得到启示和反思。有描述事件本身的,有企图揭露背后原因的,有质疑搜救方式的,有批判人性贪婪的,有歌颂个人牺牲主义的,泰坦尼克号本身就是最佳模板。

其对西方世界更深远的影响是,泰坦尼克号构建起了一种集体意识:泰坦尼克号代表着当时人类最高智慧和能力,它的摧毁,让人们意识到了人类的局限性。

“失语”的中国幸存者

1912年4月16日凌晨,一艘救生艇顶着北大西洋的寒风航行着,船员们在这片漆黑幽深的海面上仔细搜寻着任何一丝生命迹象。就在几个小时前,号称“永不沉没”的泰坦尼克号在处女航中撞上冰山,消失在茫茫大海中。搜救艇返回时,看到一具又一具尸体,终于,他们发现了一个年轻的中国人,他仍然活着,手中紧紧抓着一块木头。

这名男子名叫方朗(音译),是泰坦尼克号上幸存的六名中国乘客之一,他的获救在几十年后给了卡梅隆灵感,成就了《泰坦尼克号》中的一个经典场面。

一百多年前,8名年轻的中国人离开故土时,并不会预知,自己将会成为这段历史的注脚。

这8名中国人是英国Donaldson Line轮船公司的司炉工,他们拿着该公司购买的船票,住进了这艘豪华巨轮的三等船舱。别看一张票还不到20英镑,对比那时的物价,这已经是他们三个月的工资了。

由于泰坦尼克号本身的设计原因,住在三等舱的乘客想要登上救生船,必须要先进入头等舱。而撞击冰山事发突然,船员并没有在第一时间打开所有逃生出口的闸门,这也意味着住在三等舱的乘客几乎是被遗忘了。

根据事发当年沉船事故调查小组的研究报告显示,头等舱乘客逃生比率高达62%,二等舱乘客逃生比率为41%,两个舱位的儿童更是100%获救。在此对比之下,三等舱25%的乘客获救比率和34%的儿童获救比率显得如此触目惊心。

我们现在能知道的,是这八位中国乘客分别叫Len Lam、Lee Ling、Lee Bing、Chang Chip、Ling Hee、Ali Lam、Choong Foo、Fang Lang,他们真正的中文名已不可考。其中,Len Lam、Lee Ling在事件中遇难,其余6人获救。

但是,他们奇迹般的生还并不是磨难的结束。

他们先是遭到了西方媒体的恶意诋毁。1912年4月19日,幸存者登上美国大陆的第二天,《布鲁克林日报》(Brooklyn Daily Eagle)就用大篇幅报道了一位英国水手盎格鲁·萨克逊的英雄事迹,并用中国人作为反面教材,以突出西方水手的英勇无畏。其中污蔑的内容包括但不限于乔装改扮争取优先登船、救援过程中未施援手等等。

中国最先报道沉船事件的是《申报》,从事发后第三天开始,几乎每天都有关于“泰坦尼克号”的追踪报道。由于基本是直译当时的《纽约时报》,所以在《纽约时报》报道了“抹黑”中国乘客的内容后,《申报》也几乎默认了这是事实:“几个中国司炉工抢在妇女登入前,涌进救生艇,并试图霸占至少一个座位,甚至扒掉周围一位乘客的救生衣。”

《纽约时报》还专门写了一篇短评,意在讽刺如果泰坦尼克号事件发生在中国,“中国船的规矩会是先救男人,小孩次之,妇女最后,因为男人在这个国家最重要。”这也从一个侧面反映出,当时的西方社会对中国价值标准的偏见。

1920年代的某个时候,方荣山在芝加哥拍摄的肖像。他在泰坦尼克号沉没后紧紧抓住冰水中的残骸。

在抵达纽约港后,因语言不通和没有身份证明,这六人被当做“偷渡者”,当其他乘客陆续上岸后,他们却被扣押在了救援船上,第二天更是被强行塞到了一艘去往古巴的商船上。

2021年4月,一部名为《六人:泰坦尼克上的中国幸存者》的纪录片问世,制作组一半以上成员为中国人或华裔,它的监制是97版《泰坦尼克号》的导演卡梅隆。这6位中国人的故事曾在这版电影中被“一剪没”,直到现在,他们都是这场世纪灾难中的见证者和失语者。

而《六人》试图重建故事里的每个细节,并最终揭开了一个超越泰坦尼克号本身的故事,一个由种族歧视和反移民政策造成的悲剧。

例如,针对西方媒体称中国幸存者“把自己藏在救生艇座位下面”的指控,《六人》制作团队建造了一个泰坦尼克号救生艇的复制品,发现任何人都不可能躲在椅子下不被发现。“这些移民只是被媒体当做了替罪羊。”导演罗飞(Arthur Jones )说。

还有一则报道称,8名中国乘客穿上了女装,试图溜上救生艇。“如此危急的时刻,男人们还能冲进别人的房间,穿上裙子?只要稍微想一想,就知道这有多荒唐。”罗飞认为,这些指控大部分是非常种族化的。

而在他们的搜证和采访中,关于方荣山(使用方朗名字的登船者)的记载最多。

在《幸存者讲述的泰坦尼克号的故事》里,一位白人女乘客Charlotte Collyer回忆说,在方荣山被救起后,主动帮助水手划桨,直到救生艇被大船救起。“他像个英雄一样,获得了我们救生船上所有人的尊重。”方荣山在获救后,还参与了另外一艘救生艇的搜救工作。连救生船的船长罗威也表示:“像他这样的人我愿意再救上六次。”还有诸多证据、证人,可以佐证6位中国幸存者是和其他男乘客一起,在妇女和儿童先乘救生船离开后,才登上最后一艘有座位的救生船的。

摄制组也找到了方荣山的后代,但他们对父辈的这段经历知之甚少,并推测幸存者的内疚感或许是他对此事保密的重要原因。

这段历史中的中国人,终于迎来了平反,即便它迟到了100多年。

ABOUT / 相关报道