探索蚂蚁社会的极端性

美国昆虫学家、蚂蚁研究泰斗爱德华·威尔逊(Edward Wilson),2021年12月26日离世。自从少年时在后院中发现了一座30多厘米高的蚁丘以来,他便终生与这种“神奇”而又“可怕”的小生物结缘了。正如他在生前的最后一部著作《蚂蚁的世界》中所说,蚂蚁是“推动世界运行的小生物……蚂蚁社会在形式和种类上都足以与人类社会匹敌”。

在水灾等危急时刻,蚂蚁能够自动用肉体组合成小船逃离。蚂蚁虽然不能发出机械波,却有依赖嗅觉和味觉的语言,能够引导同伴找到食物和歼灭敌人。千百年来,人们一直在比较或者比附蚂蚁社会与人类社会,同时蚂蚁与人类在同一个星球上的战斗也从未停息。如何对待这些除了南极冰盖,几乎遍布地球每一个角落的古老生物?这或许是人类要永远面对的一个问题。

会造船的蚂蚁

蚂蚁不仅是一种社会性动物,每一个蚂蚁种群中都有着泾渭分明的等级与分工,通常分为蚁后、雄蚁、工蚁和兵蚁。雄蚁之外,所有的蚂蚁均为雌性。蚁后负责繁殖,兵蚁负责防御外敌。至于照顾幼虫、寻找食物等其余工作,都归工蚁负责。蚂蚁个体之间存在竞争,但也有明显的协作性。

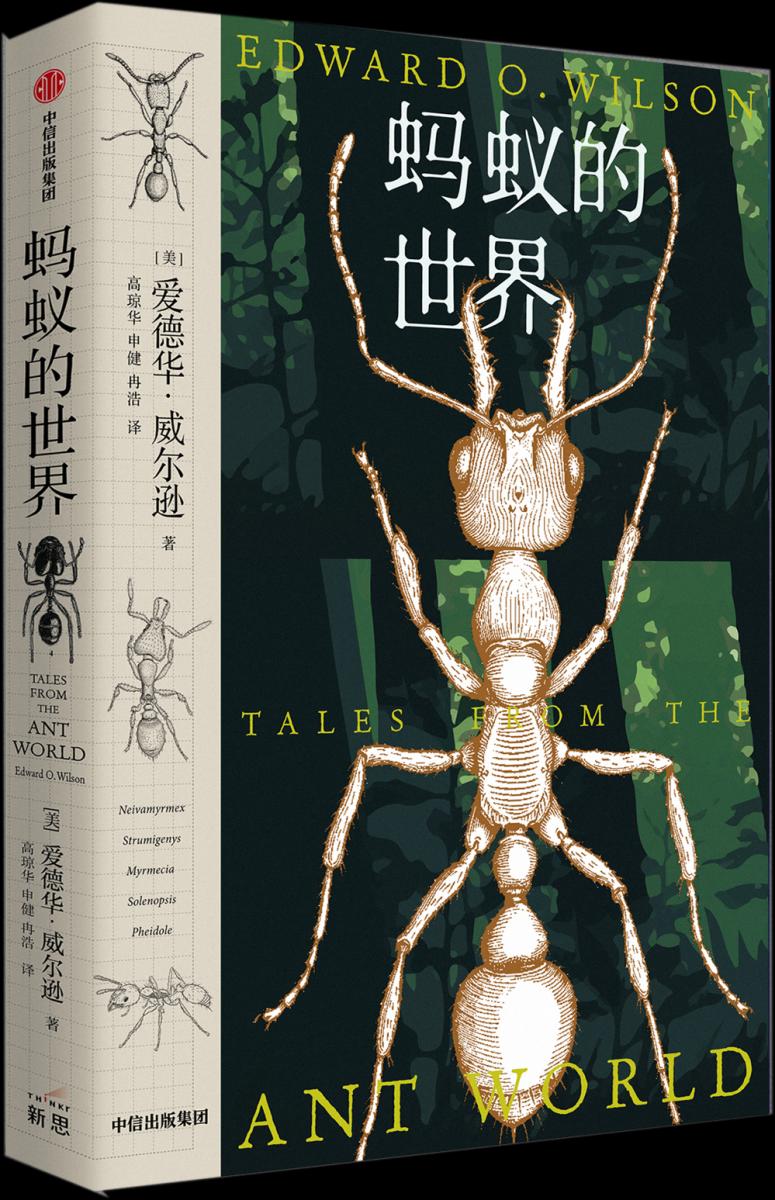

《蚂蚁的世界》

2008年,美国公共广播电视公司(Public Broadcasting Service,简称PBS)推出了一档科普节目《蚂蚁领主》(Lord of the Ants)。时年78岁的威尔逊,与摄制组一同登上了美国南部墨西哥湾的多芬岛(Dauphin Island),考察当地的“火蚁”。

顾名思义,被这种蚂蚁蛰到的感觉就像火烧一样。为了验证一个公认的事实,威尔逊在节目4分56秒时将左手插进了火蚁巢的中心。仅仅几秒之内,用他自己的话说:“疼痛立即袭来,并且难以忍受……就好像我把煤油倒在手上并点燃了它。”

比这种老顽童行为更惊人的是:蚂蚁不见了!多芬岛原本遍布火蚁巢,这正是威尔逊推荐来这里拍摄的原因。可当他们踏上这座面积与北京市海淀区相当的岛屿时,却只发现了区区两个蚁巢,包括威尔逊亲手捅的那一个。原因是前一天的暴雨。

当水灌入巢穴时,工蚁会集合在蚁穴入口,形成一个“蚁筏”,蚁后、幼虫等其他成员则纷纷到筏上避难。等到水位涨到巢口时,这个由活体组成的筏子就会开始漂流,寻找新的家园。不仅如此,蚁筏并非随波逐流。“当蚁筏碰到并停在任何高于水位的静止物体上时,侦察蚁都会跑上去调查……如果有希望成为登陆地,就会有更多侦察蚁上去。”如果侦察蚁发现某处是合适的筑巢地,工蚁接下来就会开始工程了。威尔逊之前坐火车时见过这样的景象。

这种程度的协作,在人类社会中是极其罕见的,也许1998年数十万解放军组成人墙堵洪水的壮举勉强能够与之相比。但是,对火蚁来说,蚁筏并不是一种牺牲品质的最高体现,也不是危机时刻的特殊措置,而只是“原始本能”。

另外,蚂蚁社会的一个特殊性在于,只有一部分个体具有繁殖能力(蚁后),其余个体则要么专事服务(兵蚁和工蚁),要么是“一群会飞的精子导弹”,也就是雄蚁。雄蚁平时不事生产,唯一价值就是飞出蚁巢与处女蚁后交配,然后就会被赶走,最多几天内就会死去。这是大部分社会性动物都没有的特征。研究蜜蜂的美国昆虫学家苏珊·巴特拉(Suzanne Batra),将这种特殊的社会性称作“真社会性”(eusociality)。

威尔逊则用一个类似的概念,来描述高度组织化的蚂蚁社会:超个体(superorganism)。大部分蚂蚁种群的各个部分结合是如此紧密,以至于如同单一的整体。我们不妨想一想,英国哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)为其名著《利维坦》绘制的卷首图。无数个人共同组成了一个巨人,巨人头戴王冠,一手握剑,一手持代表教会权力的牧杖。

在这一方面最极端的例子,当属切叶蚁。切叶蚁是一类分布于美洲温带和热带地区的蚂蚁,它们能够用切成小片的叶子培养真菌,并在此基础上建立巨大的蚂蚁“城市”。在某种意义上,切叶蚁已经进入了农业社会。

正如威尔逊所说,在切叶蚁种群中,“兵蚁和那些扮演‘拂尘’的小型工蚁是防御系统,蚁后是生殖器官,负责照料园圃的其他小型工蚁是消化系统,而中型工蚁起到了诸如大脑、手、脚和感觉系统的作用”。

人类也常会使用相似的类比。《孟子》里有一句名言,“君之视臣如手足,则臣视君如腹心。”法国社会学家涂尔干(Émile Durkheim),更是直接将社会比作有机体。

在科幻作品中,以蚂蚁等昆虫为原型的外星种族更是长盛不衰的主题。2013年改编为电影的科幻小说《安德的游戏》,入侵地球的虫族明显就是高科技的大号蚂蚁。有人将“超个体”视为人类的必由之路乃至不远未来的现实,也有人认为那将是人性的泯灭。但不管用什么态度去看待,就智人这一物种来说,“社会有机体”基本还是停留在理论建构、隐喻或科幻作品的层面,距离蚂蚁和蜜蜂还差得很远。

蚂蚁也有叛徒吗?

群体的维系需要交流,形成固定模式的交流就是语言。在这种意义上,鸟儿和鲸鱼的“歌声”,孔雀开屏和墨鱼发光都是语言,而且与人类的口语、书面语、手势语一样依赖于视觉或听觉。作为社会性动物,蚂蚁同样有语言,只不过依赖的是嗅觉和味觉。

用威尔逊的话说:“蚂蚁复杂的组织几乎完全靠味觉和嗅觉来运作。”蚂蚁会用名为“信息素”的化学痕迹,来标记食物。不同种群的蚂蚁,各有特殊的体味,就像制服一样。考虑到蚂蚁种群之间常有激烈的竞争,还会有其他的昆虫想要混进来“揩油”,辨别身份是维系蚂蚁社会的一项重要功能。

2012年,美国昆虫学家爱德华·威尔逊在哈佛大学办公室里。

法国科幻作家贝尔纳·韦尔贝尔(Bernard Werber),在《蚂蚁三部曲》一书中生动地描绘了蚂蚁叛徒与蜜蜂女王的“对话”。女王刚刚经过残酷的巢内厮杀登上王位,便迎来了23号。23号是一名来自邻国的蚂蚁侦察兵,告诉女王有一支蚂蚁大军正准备突袭蜜蜂王国,并建议她提前布置好埋伏。女王并不相信。她“晃动着背翅,用一种即使是蚂蚁也能听懂的碱性香味的语言问23号:‘你为什么要背叛自己的同胞’。”

作为一位给人类读者写作的作家,韦尔贝尔采用了拟人化的手法。类似的场景在人类历史上曾一次又一次上演。或许二战时期德国领导人鲁道夫·赫斯(Rudolf Hess)飞往英国之后,也与英国首相丘吉尔有过类似的对话。可惜,这显然超出了现实中蚂蚁的能力范围。威尔逊在《蚂蚁的世界》中,讲述了自己在1958年进行的一次破解蚂蚁语言的实验。

他选择的对象是行为相对简单的火蚁。火蚁非常擅长搜索和搬运食物。一只火蚁只有2到5毫米长,1到2毫克重,遇到老鼠尸体或者蛋糕这样的巨型食物,就必须展开协同。工蚁会先自己尝一尝,但主要不是为了果腹,而是要将食物的味道留在自己身上。接着,它会一路跑回巢穴,并在沿线留下腺体分泌的信息素,相当于告诉同伴们,“注意!食物!食物!跟紧我的脚步!”用不了多久,一支庞大的运输队就整装待发了。

这种现象是司空见惯的,每一个小时候蹲在树下观察蚂蚁的孩子,都会注意到。但作为科学家,威尔逊提出的问题是:火蚁的哪一个腺体分泌的哪一种信息素起到了召唤同伴的作用?

第一步是排查腺体。他从刚刚死去的蚂蚁身上逐个取下腺体,在实验室内挤压出一条线,然后观察饥饿火蚁的反应。起作用的腺体是“杜氏腺”。威尔逊发现:“成群的火蚁……在我画下的路径上走来走去,就像人们在拥挤的大楼里听到刺耳的火警时的反应,四处奔跑,大喊大叫。”

接下来,20世纪中叶以来兴起的“气相色谱法”,能够将混合物分离。这项技术广泛应用于石油化工、水资源分析等领域。有一类交警部门使用的血液酒精检测仪,使用的就是气相色谱法。同理,威尔逊也能借此发现杜氏腺里的有机物到底是什么。

然而,每一只火蚁身上的信息素含量太小了,需要成千乃至上万只蚂蚁才能凑齐检测所需的下限。数量本身倒是不成问题,毕竟一个蚁巢中都有数十万只火蚁,难的是一下子捕捉这么多蚂蚁。

威尔逊利用了前面讲过的一种习性。他挖出一大块蚁穴,然后用铲子抛到溪流里。这时,火蚁的大无畏牺牲本能就发挥了作用,聚集成一个个“蚁筏”,努力浮出水面,结果却只是被威尔逊和他的朋友们捉走。搞清楚信息素的奥秘后,威尔逊玩心又起,在一个人工蚁巢门口布置了大量浓缩信息素。不出所料,蚂蚁们以为美餐就在眼前,忙忙碌碌地绕着家门口转了许久,直到信息素散去之后才慢慢回到蚁巢。

这段故事体现了威尔逊的博物学家本色。用他在自传《博物学家》中的话说:“我能从我那未经刻意训练的采集和漫游当中,悟出一个事后证明应用范围极宽泛的生态学模式。”

他小时候钓鱼伤了眼睛,从此一目失明;到岩洞里搜集昆虫,让妈妈帮着拿,结果被妈妈丢掉了;在童子军活动里徒手抓毒蛇。他从小就决定以生物学为志业,要选择的只是研究长足虻、蝴蝶还是蚂蚁。

这与忙于做题的当代高中生形成了鲜明对照,对他们来说,“生物学”只是与物理学、计算机科学、经济学等等并列的一个专业,选择标准以就业前景为主。难怪北京大学社会学教授郑也夫会将威尔逊称作“最后的博物学家”。

人类、蚂蚁与战争

人类和蚂蚁都是社会性动物,两者有着明显的相似之处。在协作性、组织性、服从性等维度上,蚂蚁社会甚至比人类社会更加极端。古希腊哲学家就有过“人像蚂蚁”的比喻。

随着现代昆虫学对社会性生物的认识深入,蚂蚁更是成为了乌托邦、反乌托邦与政治寓言的重要灵感源泉。德国思想家恩斯特·荣格尔(Ernst Jünger)在1932年认为,人类社会组织达到了一个新的进化阶段:“既是个体提升的最高阶段……在现存社群的工作命令下又是像蚂蚁一样的,从这一角度来看,个性的要求可以被看作是私人领域的无谓表达。”人类应当且能够像蚂蚁一样,实现无条件协作的高效劳动共同体。

红火蚁原分布于南美洲巴拉那河流域,大约在二十世纪三十年代进入美国,后来又随国际贸易被带到澳大利亚、新西兰等国家,是世界公认的百种最具危险入侵物种之一。

英国作家阿道司·赫胥黎(Aldous Huxley)也在反乌托邦小说《美丽新世界》刻画了一个肖似蚂蚁的人类社会。但与热情呼唤蚂蚁社会到来的荣格尔不同,赫胥黎采用的是讽刺与批判的笔调。那是一个科学控制下的极端奴隶社会,一个没有人性的新人类社会。尽管态度和立场针锋相对,但两人无疑都认为,人类社会与蚂蚁社会是可以共通的同一类事物。

然而,《蚂蚁的世界》开头就“警示”我们:在道德上,我想象不到蚂蚁的生活中有任何一点是人类能够或应该去效仿的。除了前面讲过的对待雄蚁的残酷方式以外,威尔逊还指出:“蚂蚁是所有动物中最好战的……多数情况下战斗的目标是斩草除根。”

非洲东部生活着一种马塔贝勒蚁,在当地语言中的意思是“手持长盾的战士”。白蚁在当地横行霸道,建立起高大的蚁丘,仿佛在宣示自己才是这片草原的主人。但在马塔贝勒蚁面前,白蚁只不过是一顿顿晚餐。马塔贝勒蚁会派出侦察蚁检查蚁丘,一旦发现入口就洒下信息素。不多时,庞大的蚂蚁纵队就会坚决地扑向指定地点,不仅消灭抵抗的兵蚁,连普通工蚁也不放过。

威尔逊用“孤注一掷”来形容这样的突袭行动。这简直与明朝将领王越的“捣巢”行动一模一样。先派探子寻找蒙古妇孺辎重所在的老营,一旦找到,精锐骑兵迅速将其抢掠一空,返回边堡,蒙古大军返回后也只能徒叹奈何。如此看来,蚂蚁社会未必要到未来、空想或呼吁中去寻找,而是一直没有离开过人类。

此外,人类与蚂蚁之间也有着悠久的战争史。本书多次提到的“火蚁”的拉丁学名Solenopsis invicta意为“无敌的蚂蚁”,它是20世纪最著名的入侵物种之一。少年威尔逊曾在自家后院发现了一座30多厘米高的蚁丘,里面全都是一种从未见过的蚂蚁。他后来才知道,原来它就是火蚁。

火蚁原产于亚马逊雨林,1930年代侵入美国,至1950年代已经泛滥于整个美国南部。1958年,美国农业部对南方大部分地区大量喷洒杀虫剂。由于极少数漏网之蚁就能迅速重建起整个蚁群,所以杀虫剂并没有起到遏止火蚁蔓延的效果,反而造成了大规模的污染问题。正是在这一事件的刺激下,美国海洋生物学家蕾切尔·卡森(Rachel Carson)才写出了环保主义的开山之作《寂静的春天》。

事实上,早在500多年前,海地岛上的蚁灾就曾迫使西班牙殖民地放弃田土。直到今天,这场战争也丝毫没有平息的迹象,甚至已经远播全球。

ABOUT / 相关报道