一个东北工人的九十年代生活史

2019/04/12 | 作者 石丰硕

刘占伟在部队里算是风云人物,特种兵出身,全军大比武次次露脸,立过好几次功,跟总理握过手,转业时自然也有了足够的底气挑三拣四。当时开山屯镇的公安局想让他来刑警队当副队长,同时镇上最大的化纤厂也在向他抛出橄榄枝,承诺来厂里就能当保卫科长。刘占伟想都没想就选择了化纤厂,毕竟大国企待遇好,厂里的食堂顿顿有溜肉段,过年发的福利甚至有缝纫机和自行车。

刘占伟每天穿着没有领章的黄绿色警服在厂里巡视,他浓眉大眼,腰板溜直,下班时在厂门口双手插兜一站,斯芬克斯般向每一个形迹可疑的工人提出质询。在他的威严之下,厂里盗窃物资的现象基本得到了遏制,他也成为了当年的先进工作者。

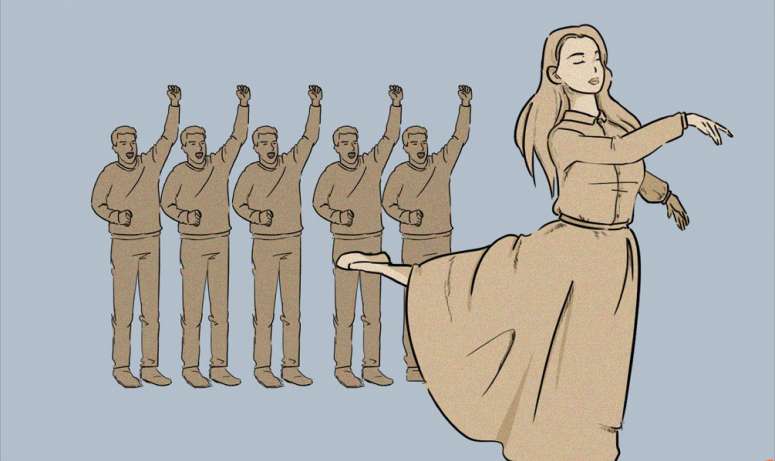

化纤厂是典型的企业办社会,这里的人们也慢慢和外面的世界隔了好几年,香港都快回归了,厂里印的挂历配图还是君子兰和十大元帅,这让喜欢跳舞的会计王玉红感到非常烦闷。王玉红生得漂亮,念技校的时候正值二八年华,像温热的麦芽糖一样荡漾在校园里。男生们纷纷展开拙劣的攻势追求她,她看着那些被荷尔蒙冲昏了头脑的男孩毫无兴趣,有时甚至会报以女皇般的高傲哂笑。

上班后王玉红倒是跟过几个男人,但基本上都是严打的对象。这些男人的共同点还包括没工作、头发长、胳膊上有蓝色的“忍”或“情”字纹身。厂里的老大姐们看不下眼了:“玉红这孩子长得跟倪萍似的,咋尽找这些驴马烂子呢?”

这样“爱找驴马烂子”的姑娘从外表到行为举止似乎都非常自洽,但因为见多了男人不入流的样子,慢慢她们自己的人生就会出现一个严重的BUG:看似容易动感情,实际上内心早已变成了一座岗哨,坚壁清野。

刘占伟第一次接触王玉红是在厂里办的联谊会上,工会主席带头起哄,让他上台和王玉红合唱了一首《明明白白我的心》。小电视播放着一个来路不明的大波浪发型女人,她穿着比基尼漫步在沙滩上,用痛经似的眼神望着大海。刘占伟却顾不上看那个女人大腿底下的歌词,他只是盯着王玉红的下嘴唇,并努力使用颤音。

王玉红全程没正眼看过刘占伟,不是因为这个男人不好看,而是她有一位前男友曾在厂区酒后闹事时被刘占伟一拳打倒,并扭送到公安局,至今仍经常扬言要复仇。在她的眼中,刘占伟在化纤厂的世界里代表的是秩序和权威,他再英俊挺拔也不能动心,否则“以后得把我管成啥样啊?”

但谁也别忘了,九十年代也许是中国最浪漫的时代,因为那时候的年轻人能靠诗歌与纠缠赢得爱情。真正追到王玉红,只用了刘占伟一个月的饭票和一本手抄的汪国真诗集。俩人恋爱后,王玉红每天下班都蹦到刘占伟的自行车后座上,他们从一片片厂房和烟囱中间穿过,从温暖的夕阳和冰棍的叫卖声中穿过。吃完晚饭,两个人会去站前录像厅看电影,周润发咬牙切齿地表示要把失去的一切夺回来,施瓦辛格开着战斗机打恐怖分子,王祖贤怎么就那么好看……

1996年夏天,在开山屯化纤厂所有职工的记忆里有三件大事:一.亚特兰大奥运会;二.厂里一些车间开不出工资了;三.刘占伟和王玉红结婚。

婚礼当天,刘占伟从战友那借来一辆红色桑塔纳接亲,以骑士般的姿态站在岳父岳母面前。王玉红唇齿明媚,蚊帐般的婚纱也掩盖不了她的漂亮。在开山屯镇最大的国营饭店,厂长和书记都来了,讲话里除了对二位新人的祝福,还提到了“调整观念” “做好准备”等奇怪的词汇。大家没太在意,不一会就全喝多了。

婚后的刘占伟没休假,以先进工作者的积极姿态马上回归了工作岗位。王玉红多少有了些怨气,但一寻思就算放假也没什么地方可去,于是只好以新娘子的身份回到办公室,接受老大姐们的问长问短。

一周之后,刘占伟在厂里值夜班,突然听见库管员高喊:“抓小偷!”他拿起警棍就要冲进仓库,结果刚进门口就被人用麻袋套住脑袋,他情急之下使出了在部队练出来的格斗术,一脚把施暴者踢飞。摘下麻袋的他看见那个人捂着被踢的胸口,躺在一堆五颜六色的涤纶布料里不停地翻滚挣扎,就像迷失在张艺谋电影里那些欲求不满的男主角。

公安局来了之后才知道,这个小偷其实也是厂里的职工,眼瞅快五十岁了,因为车间停产,厂里用三万块钱买断了他的工龄让他下了岗。三万块钱,就概括了他近三十年的职人生涯。他不服,借着酒劲来厂里偷点砸点,他也不知道这样低级的复仇会不会震撼到这个给了他稳定前半生最后又突然抛弃他的庞然大物。

最后他被戴上手铐押上警车,用血红的眼睛望向刘占伟,笑了一下,便消失在了警笛声里。

接下来的日子,刘占伟真正感受到了什么叫大厦将倾。厂里不停地给职工开会,用提升买断工龄的金额来诱惑他们尽快离开。不离开也行,工资一个月比一个月低,考勤却一天比一天严格,许多车间甚至有了下岗名额,为了保住一份饭碗,工友们所有的欢愉与交情都不复存在了。他们开始互相倾轧、欺骗、告密、唾弃。曾经巨大的工业桃花源,现在已经变成了不见硝烟的修罗场。

王玉红的科室在她婚后就开始停发工资,贫贱夫妻百事哀,她和刘占伟话越来越少,甚至没经过他同意就打掉了肚子里的孩子,刘占伟气急败坏之下要动手扇她耳光,可她脖子一梗,刘占伟的手便垂了下来。

是啊,他有什么资格打老婆呢?嫁给他之后,一直住在二十多平米的火炕楼里,日子越过越难,连件像样的家具都买不起。

但其实王玉红的生活质量一直都没下降过,她早就办了停薪留职,每天打扮得花枝招展,蹦蹦跳跳去厂门口的舞厅消磨时光。丝巾和高跟鞋越来越多,舞步也一天比一天熟。彼时是1998年,是司徒浩南都敢挑战洪兴的年代,失败与颓废是时代的主题词。但如果看王玉红满面春风的样子,还以为她活在1988年呢。对了,还记得她那个被刘占伟打过的前男友吗?现在是她的舞伴。那小子经常和王玉红絮叨:“我哪天必须得去干刘占伟那逼,我要在化纤厂立棍儿!让他跟我装逼!一寻思起来我就想干他!”王玉红只是嬉笑着应答:“哎呀他对我挺好的,你别惹事了。”

镇上发生了几起刨锛儿案,一些下岗后生活无着的工人或从乡下进城的盲流用扳手锤子等工具,在夜里尾随路人,趁其不备猛击其后脑勺,随后搜刮财物。“刨锛儿”这个词是那个年代东北最恐怖的都市传说,在这个人口不到十万的小镇里,自然更是惹得大家人心惶惶。镇里的中小学开始提前放学,人们不敢在夜间外出,本来已经没多少人的大街上更显萧条。

王玉红那天从舞厅回家,路上就被邻居拦住:“快上医院看看去吧!你家占伟让人给刨锛儿了!”

王玉红赶到医院,只见刘占伟头缠满是鲜血的纱布,昏迷在病床上,她嚎啕大哭,接着又冲着医生护士破口大骂,她衣着艳丽,化着从舞厅回来还没来得及卸的浓妆,一边哭骂一边挥舞着从脖子上滑下来的绿色纱巾,整个人就像一盘暴躁的地三鲜。但这份威严并没有打动其他人,医生只甩下一句:“家属好好陪护,能醒过来”的结论便走了。

刘占伟第二天中午就醒了过来,他头疼得就像接连宿醉的酒鬼,迷迷糊糊间他想起了当时的经过——那天他正常下班,皮包里装着从厂里拿回来的一摞报纸,想拿回家烧炕点火用。眼瞅就要走到自行车棚了,“嗡”的一下,他被人击中了后脑勺。是什么人用的什么样的工具他一概没看清,只记得包里的报纸撒了出来,其中一张落在他眼前,报纸上有一篇报道,标题是《九届人大一次会议举行记者招待会 介绍国企改革进展和安置再就业情况》,他一下子忽略了正在遭遇犯罪的现实,只想把这篇报道看完,要不是那么快昏过去,也许他对当前的大形势大方向会判断得更准确些。

跟公安局的人说了这些,等于啥也没说。那个刨锛儿的罪犯到底抓没抓到慢慢也没人关心了。但有一件事让这对夫妻本来就已寡淡的生活雪上加霜——由于脑外伤后遗症,刘占伟失去了肢体协调的能力,走起路来两条腿经常画圈。赵本山后来演了个叫《卖拐》的小品,被忽悠瘸了的范伟每次一出场,刘占伟就找遥控器要换台。

“占伟,咱俩离婚吧,我要跟东子去深圳了。”

刘占伟早预料到会有这一天,他慢慢放下手里的碗筷,低着头问了王玉红一句:“我有啥对不起你的地方吗?”

“没有,是我对不起你。”

离婚后第二天,王玉红便拿起早就收拾好的包裹,伙同江湖儿女们奔向车站,奔向她向往已久的浮华人生。刘占伟找保卫科的小兄弟们喝了一夜的酒,最后被大伙抬到炕上的时候,嘴里开始用哭腔喃喃地骂着:“这他妈逼的日子,没意思!”

一年后,厂里来了位新厂长,姓贾,从长春调来的,据说是一位改革先锋,办事雷厉风行。贾厂长刚一到任,就不厌其烦地挨个找职工谈话。人们开始都被他的人格魅力折服,但从他办公室出来,没一个不骂脏话的。

终于轮到刘占伟了,贾厂长亲自给他沏了一杯大红袍,用非常坚定且亲切的语气说:“现在厂里确实遇到了困难,需要有同志做好再就业的准备,但小刘你放心,我知道你的情况,我就是自己下岗也不能让你这样有困难的好同志下岗!”

刘占伟刚要颤颤巍巍地站起来向厂长鞠躬,却被厂长又按回了沙发上:“但是咱们毕竟也是企业,企业要生存,每个职工都要创造价值。你现在这个身体条件显然是不适合做保卫工作了,这样吧,我把你调到销售科,以后你就出去跑销售,这样还有提成,收入上能解决你不少难题。”

刘占伟心想这厂长确实会玩,明知道我腿脚不好,巡逻都巡不了了,还让我干总出差的活儿?这不就是逼我下岗呢么?

“厂长,我是军人出身,我不给组织添麻烦,六级木匠都相当于中级知识分子呢,我对自己的素质还是很自信的,只要我还有条命在,就不愁没饭吃!”

“小刘好样的!这样,我跟上面说说,你的买断金我给你争取到最高!”

最高是多高呢?到手了才知道,也就四万多一点。后来刘占伟为了治病做了次开颅手术,这点钱一下全花没了。

刘占伟身体恢复差不多了,便开始找在公安局上班的战友帮忙,战友媳妇开了家烧烤店,他就在店里看看场子打打杂。那个战友在部队的时候是他手下的兵,每天都给他洗袜子的那种孱头,转业后进了他当时看不上的公安局,结果现在人家到哪都有人给点烟,再看看自己。刘占伟每次想到这,都会从怀里掏出小酒壶喝上两口,然后用血红的眼睛盯着眼前的每一个人笑,这样的时候如果有人给他一面镜子,他也许会觉得这个笑容在哪见过。

王玉红回来过一次,在烧烤店里找到了刘占伟,俩人一起吃了顿饭。前妻的脸上不再有分别时的骄傲,取而代之的是暗红爆皮的颧骨和疲惫空洞的眼神。王玉红到了深圳后,在一家纺织厂上班,那边的工厂和开山屯的可不一样,简直拿人当牲口使唤。晚上跟东子同居的宿舍房间也就十几平米,却硬生生住进了四对和他们一样的男女,这样的打工者住所在当地叫“团结户”。东子很快便受不了团结户的日子,于是用他的三寸不烂之舌与风骚的舞姿,成功勾搭了一位当地乡下的姑娘。被抛弃的王玉红走在处处大兴土木的深圳街头,感觉自己变成了飘在空中的垃圾袋。她思前想后,决定回到开山屯。

“占伟,当时我真挺对不起你的。我知道我说啥也白扯了,反正看到你现在这样,有活干了,病也好差不多了,我真挺替你高兴的。”

“呵,再找个好人嫁了吧。”刘占伟说完就干了一杯白酒,转身离开。

那一天晚上,中国男足冲进了世界杯,举国欢庆。看起来一个时代的伤停补时结束了,新的世纪里一切都会有新的转机。镇上全部的球迷都冲进那家烧烤店彻夜畅饮,刘占伟也跟着欢呼的人群频频举杯,他不知道自己在庆祝什么,但都活到这个份上了,有酒就喝吧。

也许是碰杯碰得太猛烈,他杯里的啤酒洒到了一位穿着紧身裤的炮头少年身上,少年不顾他人劝阻,一边拍打着刘占伟的脸一边咬着牙挑衅:“给我舔干净咯,操你妈的听明白没?给我舔咯!”

刘占伟始终沉默,低着头逆来顺受。

“你不以前当科长的时候挺牛逼么?你不特种兵会功夫么?”没想到这小崽子居然知道他!这句话仿佛点到了刘占伟的穴位,他突然抬起头,用锥子般锐利的目光刺向对方。随着一句“我操”的巨声咆哮,他化身为一只从闪电中冲出来的猛虎,挥拳砸向那个不知天高地厚的男孩,把他打得满脸开花,连连求饶……

当然这都是刘占伟的脑内剧场上演的戏码,真实的情况是正在他蒙受羞辱时,老板娘及时出现,用谄媚的话术和免单的承诺安抚住了闹事的客人。刘占伟悻悻地披上外衣,走出烧烤店。

不知道哪个有钱烧的看完球放了一夜的焰火,街道上都能听见谁家电视机里传来的足协主席高声讲话:“你们今天,终于成了改写中国足球历史的英雄!”

“改写个屁!进世界杯也得全输!”刘占伟抹了抹满是酒气的嘴角,晃晃悠悠地消失在没有路灯的夜色中。

ABOUT / 相关报道