记者与工农共同缔造的以色列

2023/01/05 | 作者 于三文

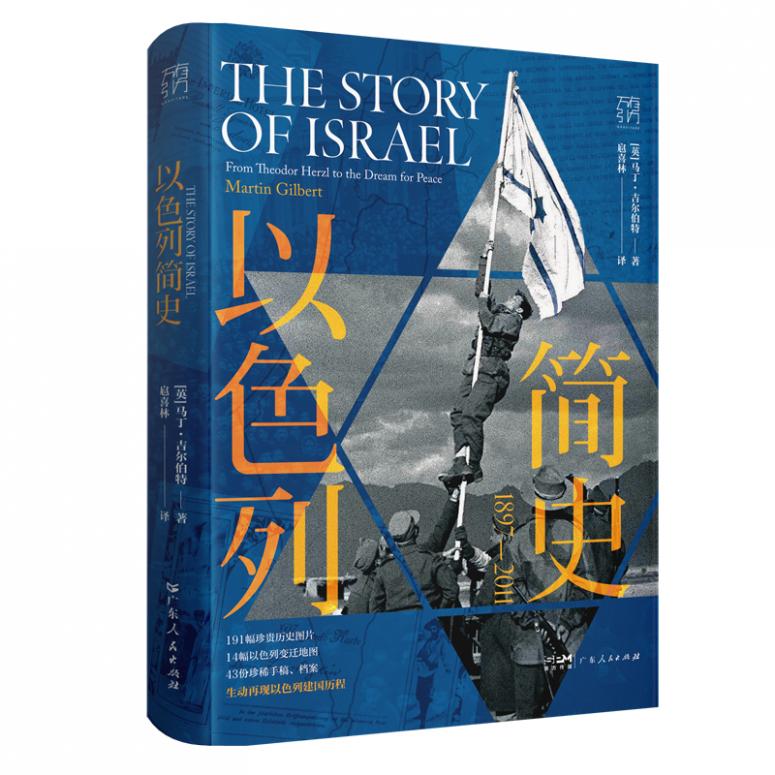

西奥多·赫茨尔(Theodore Herzl),是以色列建国史上的关键人物。英国历史学家、《以色列简史》的作者马丁·吉尔伯特(Martin Gilbert),选择以他为以色列建国史的讲述起点。

在反犹主义日益无孔不入、避无可避的19世纪末的欧洲,维也纳记者赫茨尔致力于组织会议,联络各国要人,宣传理念,力图在巴勒斯坦建立一个得到公认的犹太国家。但是,除了政治家与宣传家以外,农民、工人与技术专家才是新国家的建设力量。自1882年以来,犹太复国主义者在巴勒斯坦广泛建立定居点,奠定了以色列的基础。

正如吉尔伯特所说:“以色列往往被视为一个诞生于战火、成长于战火中的国家。然而,它的起源和发展却充满希望和建设成就。”

“我建立了犹太国”

1897年9月3日,第一届犹太复国运动大会闭幕3天后,回到维也纳的西奥多·赫茨尔在日记中写道:“国家在实质上植根于民众对国家的渴望,甚至植根于一个足够强大的个体。”紧接着,他加了一条路易十四的名言作为注解:L'état c'est moi。这句话通常的中文翻译,是“朕即国家”。

放在赫茨尔的语境中,他并非声称自己要做犹太人的王,要以铁腕手段统治当时还只是一个构想的以色列国。实话说,他也没有路易十四那样乾纲独断的权威。他两年前还只是一名默默无闻的记者,在奥匈帝国的都城,像他这样的犹太人数不胜数。

就在1897年,未来将三次被提名诺贝尔文学奖的新锐犹太作家卡尔·克劳斯(Karl Kraus)进军文坛,还专门写了一篇文章批判赫茨尔,说他是“犹太复国的Krone”。这里的Krone是一个双关语:既是王冠的意思,讽刺赫茨尔妄想称王;也是当时奥匈帝国的货币单位“克朗”,影射大会参会费是1克朗。

就连瑞士巴塞尔(Basle)的会场,原本都是备选方案。赫茨尔原本打算在德国慕尼黑开会。慕尼黑是巴伐利亚(Bavaria)王国的首府,在那里开会的影响力要大得多。然而,由于受到正统派的强烈反对,他不得不临时转移阵地。甚至有一位地位很高的东欧犹太人写道:“耶路撒冷是最神圣的所在,是以色列的心之所向……我却生怕我启程前往耶路撒冷会被视为对犹太复国主义运动的支持……因为犹太复国主义者,我绝不上耶路撒冷。”

事实上,赫茨尔的日记里丝毫读不出傲慢的味道。他反复表达激动、迫切、希望之情,却反倒是像不断给自己和追随自己的一小伙人打气。在19世纪末的气氛下,赫茨尔很难不生出这样的悲壮孤绝之意。

对犹太人的迫害不是新鲜事物。古代巴比伦帝国与罗马帝国,两次夷平耶路撒冷圣殿。中世纪的西班牙、法国、英国、匈牙利,都屡次驱逐过犹太人。但自从启蒙运动以来,融入所在社会是犹太人,尤其是中上层犹太人的主流诉求。出生于1889年的奥地利哲学家、《哲学逻辑论》的作者维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein),就出生在一个这样的家庭里。

1808年,欧洲征服者拿破仑颁布法令,要求包括犹太人在内的所有人都要取一个姓氏。维特根斯坦的曾祖父是维特根斯坦亲王国的管家,于是就用主家的领地为姓。维特根斯坦的祖父皈依了基督教,而且刻意将“基督徒”(Christian)加进自己的名字,表示自己与犹太血统划清界限。维特根斯坦的父亲热爱工程学,投身实业,逐渐发展为欧洲钢铁业巨头。

但正如《维特根斯坦传》的作者瑞·蒙克(Ray Monk)所说:“维特根斯坦家的情况与其他维也纳名门并无不同:无论怎样同维也纳中产阶级融合,无论怎样摆脱自己的出身,他们仍然——在某种神秘的意义上——是‘彻头彻尾’的犹太人。”

对19世纪后半叶的欧洲犹太人来说,问题绝不仅仅是“无法彻底融合”那么简单。英国历史学家保罗·约翰逊(Paul Johnson)说得更直白:“犹太人四面楚歌,批评来自四面八方……随着反犹思想渗透至政治,在被同化了的犹太人中,越来越深的绝望情绪更是得到了强化。”

政治反犹主义的标志性事件,便是法国德雷福斯案。德雷福斯(Alfred Dreyfus)是一位出身于法国犹太商人家庭的上尉,于1894年被诬陷出卖军事机密,同年在证据不足的情况下被判处终身监禁,流放到南美洲的魔鬼岛监狱。德雷福斯案前后反复达十余年,是反犹势力的一次猖狂进攻,也是包括犹太人在内的法国知识分子群体形成的关键事件。

赫茨尔原本是主张犹太人融入主流社会的,他年轻时甚至设想过与教宗订立契约,让“所有犹太人自由地、体面地改信基督教”。但通过报道德雷福斯案,赫茨尔放弃了同化主义立场。在咄咄逼人的形势逼迫下,欧洲犹太人群体的忧虑与恐惧情绪与日俱增。正因如此,赫茨尔才能仅仅通过两年的政治活动,便能举办起一场与会者来自欧洲各国,乃至美国和加拿大的会议。

会议结束后,赫茨尔立即奔走于复国事业。他发挥自己的专长,与欧洲各国要人私下会面,包括俄罗斯帝国财政大臣维特(Sergei Witte)、德意志帝国皇帝威廉二世、英国银行家罗斯柴尔德男爵(Baron Rothschild)。

威廉皇帝表示愿意帮助犹太人第二次“出埃及”,但没能说服当时统治巴勒斯坦的奥斯曼帝国拨出一块土地。英国殖民地大臣与外交大臣原则上支持建立犹太人家园,但未能提出一个各方都能满意的方案。直到他44岁英年早逝为止,他的努力都未能开花结果,但毕竟让犹太复国主义成为了一股有声势的运动。

在他去世44年后的1948年,以色列国终于建立。正应了他在第一届犹太复国运动大会闭幕后的预言:“在巴塞尔,我终于建立了犹太国家。如果我把这句话说出来,所有人都会嘲笑我。但……在50年后,大家肯定会相信这句话。”

回归土地的犹太人

赫茨尔去世后,出生于俄国的化学家魏茨曼(Chaim Weizmann)和本-古里安(David Ben-Gurion),成为了犹太复国主义政治运动的领导者。

一战期间,魏茨曼协助英国外交大臣贝尔福勋爵(Arthur Balfour)起草了《贝尔福宣言》。宣言的正文只有三段,却是大国正式支持犹太人回归巴勒斯坦的第一份公开文件。本-古里安则创建了日后执政达45年的以色列工党。以色列建国后,两人分别成为了第一任总统和总理。

但是,为以色列建国运动做出贡献的不止是政治家。在第一次犹太复国主义运动大会形成的纲领性文件《巴塞尔计划》中,第一条就是“积极推动犹太裔农民、技工、熟练工人移居巴勒斯坦”。毕竟,光靠医生、律师和记者是不可能缔造一个新国家的。

在谈到以色列建国成功的原因时,人们常常会把英美支持、国际犹太人游说团体、犹太大屠杀这些外部宏观因素放在首位,好像只要有了适当的外部条件,一个健全的新国家、新社会就能创造出来。但20世纪不乏失败的案例,比如纳粹的东方总计划和日本的拓殖计划。

这意味着,犹太复国运动的内在能动性对以色列建国是不可或缺的,而这一面正体现在农业、手工业、现代工业、教育上。这些建设性事业中也涌现出了一批值得敬佩的人物,尽管他们远不如魏茨曼和本-古里安那样举世皆知。

事实上,巴勒斯坦的第一个犹太定居点里雄莱锡安(Rishon LeZiyyon)建立于1882年,这个名字的意思就是“第一个到锡安”。15年后,赫茨尔才在巴塞尔的一座音乐厅里召开第一届犹太复国主义运动大会。第一批定居者都来自俄国,俄国当年出台了《五月法令》,规定禁止境内的犹太人开辟新田,且禁止租赁、管理和处置城外土地。于是,10名来自哈尔科夫(Kharkiv)的犹太人在今特拉维夫(Tel Aviv)南边买了一块土地。

虽然奥斯曼帝国当局试图阻挠,但里雄莱锡安还是生存了下来,逐渐有了水井和铁匠铺,成为一个初具规模的村庄。四年后,这里就有了300名居民,开设了只用希伯来语授课的小学。在罗斯柴尔德男爵的主持下,村庄种起了粮食、葡萄和柑橘,还办了一所农学院。

从里雄莱锡安开始,犹太人定居点在巴勒斯坦遍地开花。1890年,以鼓励犹太人移民巴勒斯坦的敖德萨委员会,召开了第一次全体代表大会。委员会的正式名称是“叙利亚与巴勒斯坦犹太农工扶持协会”,早在1897年巴塞尔大会之前就有了5000多名会员,之后大部分汇入了犹太复国主义运动的大潮,直到1913年停止运营。

《以色列简史》开头有一张图,展示了1914年巴勒斯坦的犹太定居点,代表犹太定居点的红色圆圈已经形成了三大片区。一片在东北方的加利利海(Sea of Galilee)周边;一片在沿海平原中部的沙仑平原(Sharon plain),这里今天是以色列人口最稠密的区域;还有一片在沿海平原南侧,靠近埃及,创建于1909年的以色列首都特拉维夫就在这里。

据意大利犹太裔人口学家塞尔吉奥·德拉·佩尔戈拉(Sergio Della Pergola)统计,1914年巴勒斯坦约有94000名犹太人,占当地人口的比例接近14%。与之相比,1800年时的巴勒斯坦只有7000名犹太人。

对早期以色列定居者来说,粮食是最重要的问题。1904年,一批从波兰工业城市罗兹(Lodz)的移民来到加利利海,在湖边建立了一个村庄,名字叫“卡法海提姆”(Kfar Hittim),意思就是“粮食村”。从一开始,农业就是犹太复国主义的核心组成部分,既要通过犹太人的双手将荒原化为良田,也要在耕作中建立一个崭新的犹太民族。

梅纳赫姆·乌西什金(Menachem Ussishkin),是一位重要的犹太人领导者。作为一名毕业于莫斯科国立技术大学(今鲍曼国立技术大学)的技术专家,他坚信犹太人在巴勒斯坦立足的关键是培养“农民阶层——耕种土地的普通人”。从1923年到1941年去世为止,他一直担任犹太民族基金会主席。今天,这家基金会拥有以色列的13%土地。

乌西什金之所以在国外名气不大,大概是因为他把主要精力投入到了购买土地、建立农业定居点、筹建耶路撒冷希伯来大学和以色列理工学院,还有种植树木上了。《以色列简史》中收录的一幅犹太民族基金会筹款广告,充分体现了他的愿景。

ABOUT / 相关报道