民国初年的铁路救灾奇效

2023/01/05 | 作者 霍安治

民初两大毁灭性天灾:一是1928年至1930年间陕甘大旱,450万老百姓沦为饿莩;二是1941年至1942年间豫灾,饿莩百万,500余万灾民逃荒。这两次大灾,都与铁路有关。

千百年来,黄淮平原与黄土高原滥伐森林,水利不修,水旱蝗灾密集爆发。“三年一小旱,五年一大旱”,毁灭性巨灾屡见不鲜。1875年至1878年间长达四年的丁戊奇荒,华北五省大旱四年,赤地千里,饿毙百姓1300万人,2000余万百姓逃荒。灾情最重的山西,人口减少1/3。太原府100万人口,灾后只剩5万人。

山西灾情如此极端,主因是交通。救灾首要急务是运粮入灾区,而粮食是十分沉重的,陆路运粮成本太高,在工业革命之前只有水运能长距离运粮。直隶与山东得大运河之利,河南与产粮各省航道互通,旱灾尚能挽救,但山西表里山河,缺乏联外水运之利,面对大旱束手无策。

山西巡抚曾国荃指出筹粮容易,陆运粮食却是无法克服的难关:“晋中四面皆山,不通舟楫。现筹粮运以河南之周家口、道口;直隶之泊头;山东之馆陶,有水运可资者为稍便,然相距晋界,均在千里内外。舍舟登陆,雇车极难……屡蒙恩旨拨发漕粮,及晋省委员在各处采办之米,往往滞于中途,万难速到饥民之口。”

铁路改变了数千年无解的陆路运粮僵局。罕有人知的是,陕西大灾于1930年并未真正结束,严重旱情又持续两年,幸赖陇海铁路疏缓粮食危机;在1941年豫灾之前,20年间河南两度大旱,幸得平汉铁路化解灾难。然而,抗日战火毁减了铁路,豫灾一发不可收拾。

2022年是1942年豫灾的80周年,在共产党的英明领导下,大灾已是遥远的记忆。民国政府救灾无能,只好依靠铁路救急。回顾豫灾,铁路是关键。

“百里不贩粮”是救灾的无解僵局

粮业有铁律,陆运粮食的距离不得超过100华里。俗语道:“百里不贩粮,超过百里豆腐盘成肉价。”最便宜的豆腐运输100里,价格与肉齐贵。

曾国荃于丁戊奇荒的第三年接任山西巡抚。他受两宫太后宠信,又是湘淮军仅次于曾国藩的“九帅”,入晋赈灾,得到各方齐心协助。走马上任之初,户部与各省筹款83万两,豁免解京晋饷20万,凑成白银百万两,更请到截留大运河漕粮特旨,可谓要银子有银子,要粮食有粮食。

救灾却仍施展不开,因为山西与河套及黄淮平原等粮产区之间无船运之利。丁戊奇荒时,受旱五省依靠大运河救灾。大运河距离山西最近的水旱码头,是泊头镇。在泊头下船装车,起旱奔行500里,才能抵达入晋门户获鹿城,而后进入山区,由井陉“劈岩凿坂”穿越太行山,运到太原省城,又是500里。

大旱年月的旱道运输,是非常昂贵的。华北的陆运使用骡马大车或骆驼,但“大祲之后,牲畜倒毙一空”,只能招募脚夫挑运。人力挑粮,每人只能挑1担(100斤)。而当时堆积在泊头镇至获鹿之间亟待运晋的漕粮,将近20万石(22万担)。每隔百里设站接运,约需脚夫百万人。

直隶总督李鸿章“广觅脚力,络绎于道”,却造成“脚价日昂”。激增的运费,压垮了赈灾。“获鹿以西转运未到之粮,将近20万石。每石运费从少以八、九两约算,已非二百余万金不可。”曾九帅筹措百万赈款,连脚价都付不起。

更糟的是,人力挑运十分缓慢,日行约60里,1000里的旱路得走半个月。挑夫要吃饭,干力气活还得多吃,一天少说吃粮一斤半。运粮15天,回程15天,连口粮带咸菜,路上得吃粮50斤,进旱区甚至得再增加专人挑水。因此,由泊头镇至太原府的千里陆运,实际人均运粮数量大约只剩50斤。而这50斤粮食运到省城,还得“分拨灾区”,陆运距离“又千数百里”。

改用畜力长途运粮,同样不上算。一辆双套骡马大车的行进速度与人力相当,积载量标准是320公斤。但骡马食量大,1匹马每日耗粮3公斤,吃草4公斤,耗水20到40公升。旱区青草不足,骡马自带草料千里奔行,走到一半,口粮饮水相当于整车积载量,一粒米也运不到太原。

于是,山西救灾成了无解难题。据《清史稿》记载,曾国荃赈灾前后耗费白银1300万两、米200万石,相当于当时全国总岁入的30%、全年额征漕粮的50%,可谓倾全国之力救灾,仍是杯水车薪。“旷日持久,而不得一饱;道远费繁,而无由速至。”曾国荃目睹山西老百姓“残喘呼救,枯骸塞途”,“十室仅存二三”的惨景,束手无策,最后只能派他的“二把手”到晋祠祈雨。

“百里不贩粮”的陆运僵局,是传统中国无法突破的救灾局限。只要遇上规模达到“赤地千里”的大型旱灾,几乎无力赈济。直到清末民初兴建铁路,才打破了陆运障碍。在曾国荃的主要粮道井陉,30年后修建了窄轨的正太铁路。虽然车小速度慢,但一列火车载重吨数已达500吨,只要开24个车次,就能完成20万担稻谷的抢运。

1928年至1930年间的陕甘大旱灾情惨重,主因也是铁路出问题。1929年,西北军由豫鲁撤退入陕,沿途破坏陇海铁路与平汉铁路的铁道与车辆,使陕甘大灾难以赈济。铁路若通车,结局大不相同。

于1931年至1932年间,陕西再旱两年。中央大学教授何庆云于1932年亲见关中平原旱灾的惨况。他由潼关至西安所见:“沿途居民甚鲜,倒墙破屋,比目皆是。情况凄惨,气象萧然。现已月余未雨,两旁黍谷玉米,均现枯萎,故虽见沿途农民之抽提井水救谷者甚多,而谷依然黄槁,无补于事。”关中平原西部则是:“赤地满野。虽间有高粱黍稷及荞麦等物,短者寸余,高者二尺。沿途所经村镇,人烟均极稀少。”

幸而,此时平汉铁路与陇海铁路恢复通车,陇海铁路更向西越过潼关,向西安展筑。铁路带来源源赈粮,有效控制灾情。当地文史记载,陇海铁路深入关中平原后,偏远县份也能吃上由上海与无锡运来的青粳米,而且远道而来的上海米并不贵。

依照1931年铁道部的“国有铁路联运两级运价”,六等车整车运输超过601公里,每吨每公里收费0.005元,赈济物资打五折。上海至西安铁路运行距离1500公里,一车皮20吨粮食,运费只要75元。

老百姓论斤买米。以市斤换算,1斤上海青粳米由上海运到陕西的运费加价,只有0.00225银元,约相当于2至3个制钱。

民初河南几乎年年报灾,其中,1928年至1930年之间与陕甘大灾同步发生的豫西大旱,达到毁灭性程度。幸而铁路打破了“百里不贩粮”铁律,成功化解大旱。

铁路化解河南大旱

河南地处黄淮平原,与周边产粮各省之间水运相连。豫北洹水、卫河入卫运河;豫东沙河、颍河入淮河;豫中贾鲁河、惠济河入沙河;豫南白河、唐河入汉水。遇到大旱年份,两湖苏皖粮食均能换小船拉纤上行。只是水运的运量远比铁路低落,溯江上行木船的载重量达到500担已是大船,速度缓慢,运输成本高昂。因此,有水运之利的灾区,民间虽不致于绝粮,粮价却十分昂贵。

丁戊奇荒期间,河南于1877年出现毁灭性的千里大旱,史称丁丑大旱。“天大旱,周围数千里,年千不雨。风先示变,蝗复为灾,乃秋夏不稔,而岁大饥。”在豫西,新安县士绅樊清扬撰写《荒年序》,留下大旱年间惨景:“日色流火,如惔如焚。地赤千余里,天无半点云。吾见泉涸矣、川竭矣、林焚矣。民哉!民哉!所谓室如悬盘,而野无青草矣。”

樊清扬记录了1877年大旱状况。开春大旱,初夏蝗荒,7月存粮耗尽,饥民逃荒,富户杀牲口。8月盗贼蜂起,9月盗贼也饿得无力抢夺。但这段期间,民间仍然有外地运来的粮食,只是价格飙高。11月时,“斗粟银三两,斤面百余文。彩缎绫罗,一衣不过一饭。良田一亩,仅一食而无余”。过了年,粮价飙涨到“每斗六千余钱”。老百姓无钱买粮,“尸横野外,饿莩途中”。朝廷虽然放赈,却是杯水车薪,“村庄去六七,人口死九分矣”。

传统中国以水运赈灾,只能做到“人未绝类,孑遗犹存”。同样是河南,50年后改以铁路赈灾,效果大不相同。

1920年至1921年间,豫东冀南大旱,铁路首次发挥救灾奇效。当时北洋政府正在打直皖战争,无心赈灾,灾区却未出现毁灭性惨景。因为平汉铁路过境,带来廉价粮食,也使灾民得以逃荒。

据磁州文史记载,当地大旱达到“13个月未落雨雪,赤地千里”的严重程度。“幸京汉路贯境,饥民攀搭火车就食他方,日以万计。又有地方官绅善士合办平卖,由他处购运粮食到磁县出售。”一场赤地千里的毁灭性大灾,被铁路轻轻化解。

铁路赈灾的第二次考验,发生在1929年。当时豫西与陕甘同步大旱,又遭兵乱,造成惨烈大灾。河南省赈务会编《十八年豫灾纪实》,记载当时惨景:“登嵩山而四顾,但见陕洛之郊,禽兽食人。许汝之野,狐鼠横行。磷火宵红,天阴鬼哭。”

河南省代主席张钫立即投入救灾,但西北军破坏津浦、陇海与平汉各铁路,赈灾无法推动。1930年2月,南京政府以钱宗泽出任陇海铁路营业管理局局长,全力抢通铁运,救灾才得以展开。张钫要到100万元公债,又向沿海大埠慈善机关呼吁捐款,所得现金就地采购大批粮食物资,上火车直运灾区。

只要交通有办法,赈灾就能产生意想不到的奇效。沿海各埠发挥同胞大爱,大批物资涌到洛阳城。仅是上海红十字会捐献的粮食、棉衣与药品,就装了67辆25吨棚车。

更可喜的是,铁路打破了“百里不贩粮”的铁律,商人有利可图,也加入运粮。1929年隆冬,洛阳与巩县车站的商运粮食堆积如山,数量远远超越南京政府赈粮,成为灾区的主要粮源。

只是宋哲元与唐生智接连兵败,溃兵下手夺粮,毁了中国史上首次商人救灾美谈。“商运粮食停积巩县洛阳各车站,价值不下500万元,均被军队捆载而去。商人资本,完全损失,情急自尽,缢于火车上栈房中者,数见不鲜。”张钫感慨万千。

铁路可以运粮,也能协助灾民逃荒。张钫在开封办舍饭场,收容沿陇海铁路逃荒灾民。据当地文史记载,张钫手握大量粮食,能妥善照顾灾民。“随到随登记,每日供三餐。早晚餐是小米稀粥和杂面窝窝头,中午小米煮面条,灾民一般可以吃饱。灾民中的产妇在产期内,每人发细粮50斤,对老人及病号也有一定照顾”。

1930年盛夏,中原大战结束,陇海铁路再次抢通到洛阳,源源粮食进豫西,灾情顿时缓和。由洛阳士绅倡办的豫西救灾会,于洛阳设舍饭场,“每日上下午各施放一次小米粥或杂面窝窝头,每次就食人数总在千人以上”。旅平河南赈济会会长李敏修募款救灾,出手就是三列火车粮食。他又倡导河南灾民到东北开荒。灾民于北平丰台车站编队,铁运黑龙江只需半个月。

然而,在1942豫灾中,铁路失灵了。

1942年,河南饥民爬火车逃离赤地千里。

铁路中断使豫灾无法挽救

河南1942年开春未雨,冬麦只收了一两成。人们忧心忡忡,于初夏收割后紧张再种一季杂粮,旱象却愈演愈烈。到了秋收时节,只有少数以井水与河水灌溉的田地能收获。却又闹起蝗灾,收成绝望,造成毁灭性浩劫。

在冬麦歉收、秋粮告急之时,河南省主席李培基于1942年6月20日报灾:“今岁风旱为灾,小麦歉收。继以长期之亢旱,秋收无望。军粮民食,胥成目前严重问题。”他要求火速拨发巨款赈济,并减免即将开征的田赋。

重庆当局立即赈灾,却再次陷入“百里不运粮”的千古僵局,当时平汉铁路与陇海铁路双双因战火中断。1938年春,徐州会战,日军沿平汉路北进,当局下令拆除驻马店以北路轨。同月,花园口决堤,陇海铁路向东只能通车到郑州。

李培基虽然即时报灾,但他的赈灾计划非常愚昩,并未考虑到铁路中断问题。当时,河南省府握有已到期可换现的1941年粮食库券2950万元,与未到期可抵押借款的1942年粮食库券1亿余元。河南周围陕鄂皖三省皆有余粮,李培基计划以粮食库券贷换现金,发给各县政府自行向三省购粮。李主席认为,只要“饬令陕鄂皖三省勿禁粮出境”,赈灾就有办法。

1941年度政府总支出是法币100亿余元,李培基手握法币1亿余元,相当于全国总支出的百分之一,金额巨大。然而,能济急的粮产区无铁路可通。苏皖粮食于蚌埠集散,与灾区之间隔着黄泛区。鄂粮于武汉集散,驻马店以南的平汉铁路南段已陷入日军之手。更糟的是,河南大旱时间太长,沙河等联外河川枯涸,运粮只能走旱路。

河南境内唯一尚能通车的陇海铁路,成了救命之路。陕西粮食源源运入河南灾区,回程救出百万灾民。但陇海铁路只能运出陕甘两省粮食,而这两省本是缺粮省份,也无法向邻省调粮转运。因为陕西东面的鄂北已经征粮过重,一度激起民变。南面的四川虽然粮产充足,但只有川陕公路连接。战时极缺燃料,公路无力大量运粮。

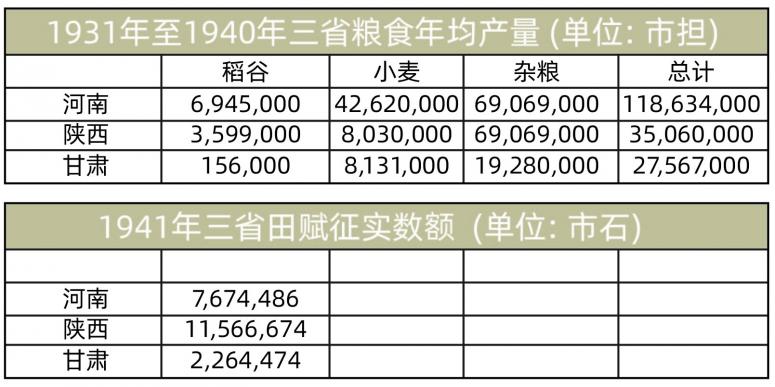

单靠陕甘两省的粮食,无法挽救豫灾。当时,河南未沦陷区人口约1800万人,以每人日需22市两口粮估算,一年需粮8910万市担。而陕西全年粮产量仅3500余万担,甘肃2700余万担。陕甘粮食全部济豫也不够。

其次,陕甘的征粮任务已经过重。陕西的田赋征实、征购与征借高达1156万市石,甘肃226万市石。小麦1市石约140斤,两省征粮按小麦计算约为1900万担,约为两省粮产量30%,已达征粮极限。

再其次,河南驻军70万,难以削减。河南是抗日第一线,若失守,则陕西暴露、四川动摇。而河南仅恃黄泛区为屏障,又是特别难守。1941年春的豫南会战,日军由平汉路北进,一度攻占驻马店。同年中秋节,日军又于北路强渡黄泛,一度攻占郑州城。战局紧张,中国只能集结大军备战。依当局核计,70余万大军一年需粮约为380万市石。

重庆当局拿不出粮食。1941年的全国征粮总数,包括田赋征实、征购、征借与抢购积谷,也只有7938万市担,救灾有心无力,只能两途并进。第一步,急运赈粮济急;第二步,减轻河南征粮。

河南原定征粮500万市石,当局将军政费用压到最低,只按驻豫部队所需军粮估算,核减为380万市石。蒋介石又亲批再减为200万大包(280余万市石)。约100万市石的军粮缺口,则要求于安徽与陕西两省各购50万大包补足。

陕西胡宗南代购军麦,以陇海铁路专列抢运,尚称顺利。由汤恩伯负责的安徽购粮,却注定是纵兵殃民。鲁苏皖豫边区总部30余万大军距离陇海铁路太远,重庆当局无力供应,狠心要求就地筹粮求生。当地粮食原靠平汉铁路调节,平汉路中断,只能期望安徽当局伸出援手。豫灾期间皖中丰收,省主席李品仙却乘机大做粮食生意,向河南高价售粮套利,不愿平价出售军粮。边区总部只好在灾情较轻的豫皖边区各县低价强购,造成严重军民冲突,俗称“汤粮”。

据陇海铁路运输处长王奉瑞回忆,于豫灾之初经陇海铁路抢运河南的粮食,多达900万担,但于灾区而言只是涓涓之数。

最后,重庆当局只能期望商人运粮。陕粮入豫可卖高价,粮商全力运粮做生意。只是陕粮太少,商运粮食卖出天价。在洛阳,1斗米价格飙增到法币300元。大旱之前则是1石(10斗)米30元,粮价足足翻了100倍。政府试图限价,在郑州公开枪决了哄抬粮价的奸商,粮市却应声断货。唯有放任粮价飙涨,商人才有意愿运粮。

政府放弃限价,粮食成为河南最热门商品,陇海铁路沿线各城涌现粮市。《前锋报》记者李蕤记载了偃师县城的奇观:“一个和平常不同的现象,那就是粮行的增多。许多以前卖京货开旅馆的所在,都变成了粮行。长街的粮食簸箩,一个挨着一个。远远望过去,宛如万朵花树齐开。”

粮箩上的标价却高得离谱,老百姓变卖家当,难求一饱。李蕤见到“一幅刘镛的字,有人以15块钱出卖,他的字卖不够1斤馒头钱”。一个女人卖了嫁妆,“没卖之前,她眼巴巴地希望顾主。但卖去之后,却流起眼泪,因为这仅有的最后财富,只够她的四五个孩子吃一天米粥”。

陕粮不足,灾民只能逃荒。在洛阳车站,李蕤见到火车站人山人海。难民“在开车之前,冲锋似的攀缘到火车顶盖上。人们肩挨肩地在一起堆砌着”。只是到了西安,也不得一饱。因为豫灾使陕西粮价大涨,面粉1袋由185元涨到380元。当时在西安办难民收容所的张钫,无力供应米面,只能发放玉米,劝说灾民到甘肃开荒屯垦。

灾区边缘的铁路赈灾

若铁路畅通,豫灾并非无可挽救。平汉路输入两湖米,陇海路与津浦路抢运鲁苏皖小麦与长三角大米,赈粮可以朝发夕至。但在1942年,只有灾区边缘的少数县份,才能得到铁路的赈济。

豫灾期间,黄泛区以东沦陷区的陇海、津浦路与黄河以北的平汉路可通车,日寇则于新乡至开封间建了一条汴新铁路,接通平汉与陇海两大干线。邻近灾区的苏皖沦陷区秋粮大稔,粮食过剩。国人发挥智慧,突破日寇封锁,运用这三条铁路缓解了豫灾。

位于战区前线的郑州得地利之便,成为救灾典范。当时黄泛区的界首三镇,吸收来自蚌埠的铁路货物,成为抗战最著名的走私“盛地”。郑州专员王光临坐镇新郑,部署连接界首的交通线,抢购苏皖沦陷区粮食。他前后筹得38.7万余石,按保(村)设粥厂,全区设粥厂1184处,救活非赈难活的赤贫灾民50余万人。

在豫东粮市漯河,郾城县长陈履森强迫粮商出售囤粮,并鼓励商人向灾区运入蚌埠粮食。只是铁路不通,商人使用古老的木帆船运粮,价格飙涨。1年之内,麦价由大灾初的1斗2.5元涨到300元。

在豫北沦陷区,日军禁止利用铁路运粮赈灾。据卫辉文史资料记载,伪河南省长田文炳天良未泯,虽不敢触怒日军直接运粮,却下令每天由新乡车站发到海州的列车加挂2节免票闷罐车,“供灾民往返背负粮食”。粮商随后买通日军,运来整车粮食。

陕甘粮食有限,陇海铁路难救大灾,高层束手无策。重庆当局下令驻军“节食助赈”,只筹出小麦21.2万余担与面粉5166袋,杯水车薪。豫灾第二年,陕甘存粮已罗掘俱穷。河南省赈济委员会沿陇海铁路清查余粮,发现西安一处粮秣仓库存放大批喂马的麸皮,急电报请军政部长何应钦开仓,拨出40万斤麸皮赈灾。

河南省主席李培基无力赈灾,却闹了个笑话。据台湾“国史馆”档案记载,蒋介石召见李培基,面告研究核减河南征粮,李培基却“误听”为征粮“全免”,立即由报纸发表消息,发动士绅请愿,以造成既成事实。蒋介石勃然大怒,去电申斥,却已灰头土脸。缺了铁路,赈灾沦为丑剧。

ABOUT / 相关报道