一位女编辑的蓬勃百年人生

2022/12/25 | 作者 于三文

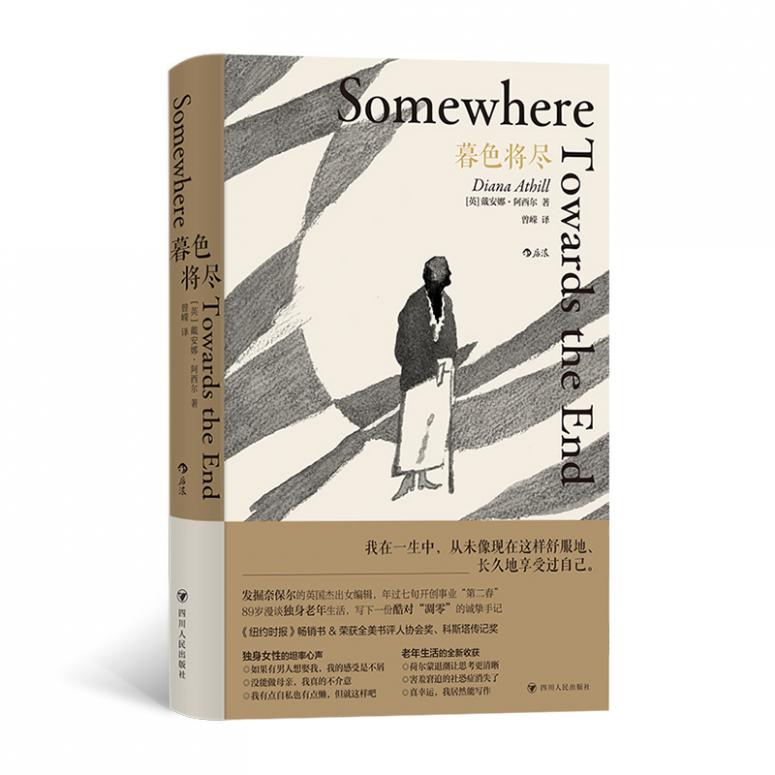

英国传奇女性编辑戴安娜·阿西尔(Diana Athill),在89岁高龄时撰写回忆录《暮色将尽》。在第二章的开头,她写道:“我六十多岁时还觉得自己距离中年不过咫尺之遥。”支撑这种信念的,是她对丰满人生的终生追求,即使在43岁时流产的经历都不曾打断她的探索航程。

作为编辑,她合作过的著名作者有很多,包括诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔(V.S. Naipaul)。但她出品的一些冷门著作同样引人入胜,比如英国纪录片导演汉弗莱·詹宁斯(Humphrey Jennings)的《万魔殿》(Pandæmonium)。

没孩子是自私吗?

最近看《乘风破浪·第三季》,我喜欢上了加拿大籍女艺人于文文,然后爱屋及乌地开始追她参演的热播悬疑电视剧《消失的孩子》。我又有点等不及每周两集的缓慢进度,于是找来原著小说《海葵》看了一遍。

总体来说,与其说《海葵》是一部推理小说,不如说是一部悬疑小说,震撼之处不在于犯罪手法之精妙,而在于作者编织了一张令人脊背发凉的心理之网。书中有这样一段话,出自一位离开女儿三年,以旅行摄影师为业的母亲之口:“不能简单说是我丈夫不愿接受恩怀(她与前夫的女儿),是谁都一样。我们从一开始就决定了不再要孩子。”

这段话本身有很大的解释空间,或者说歧义,但无论读者在认知层面上采取何种解释,都不会动摇初读时直观感受到的人情凉薄。这大概与一种普遍的反应有关:一个被父亲,被母亲,甚至被双亲抛弃的孩子一定是可怜的。

进一步讲,不要孩子的决定也是自私的、反社会的,甚至反自然的。做出这种选择的人,就算无人侧目,内心里也难免怀疑自己是不是不正常的怪物,就连“大家都不生了”这个铁一般的、无可扭转的事实都无法完全打消怀疑。

但是,《暮色将尽》里的一段话至少暂时吹散了大半阴云。当然,我这里绝无将《海葵》中的母亲与阿西尔比拟的意图。如果只看下面这句话的话,读者可能会觉得阿西尔是一个无比冷酷的女人:“这种感觉(我还活着!)将失去孩子的悲伤扫荡一空。”毕竟,在我看过的表现女性流产后幸存下来的文学或影视作品中,刚刚失去孩子的母亲就算不是马上来了神力,当场哭天抢地,也是默默垂泪、听天由命。

有趣的是,被迫“保小”的孕妇的表现,往往和阿西尔出于同样的逻辑或生理反应。在最近上映的影视剧《龙之家族》中,流产王后艾玛·艾林(Aemma Arryn)的惊恐和挣扎,彰显了赤裸裸的求生欲。

诡异的是,幸存的事实通常会剥夺求生欲表达的权利,仿佛活下来的人表达幸存的喜悦是一件不体面、不道德的事情,至少在常见的创作套路中是这样。这固然是父权制对现实女性的压抑与漠视,但至少也有一部分创作者缺乏同理心与想象力的成分。

虽然都是求生欲,但它在艾玛王后和戴安娜编辑两人身上是南辕北辙。去世前不久,艾玛的女儿对母亲说想要成为一名征战沙场的骑士,王后的回答是:“产床是女人的战场。”为了给国王丈夫生出男嗣,习惯性流产的艾玛一次又一次地走入她的战场,仿佛悍不畏死。直到手术刀即将剖开她的肚皮时,不受控制的求生欲才破体而出。

作为一名出生于“一战”倒数第二年的英国女性,阿西尔的孕育过程却是指向自身的。用她自己的话说:“我意识到,我其实根本没打算去做流产手术。意识到这点令我非常快乐,这是一种令人兴奋的完整的快乐,到现在我还记得,如果没有体验过这一点,我的人生会更加贫瘠,谁会不爱从这样的快乐中带来的孩子呢?”

这句话的原文中,有一个词被译文稍稍遮蔽了,emerge,对应于译文中的“带来”。在某种意义上,emerge是一个无主语动词,指的是某个东西自发地浮现,或者涌现出来,就像踩在贝壳上,从海中诞生的维纳斯一样。正是由于这个特点,生物学家或哲学家时常会用这个词来描述或解释生命的起源。

回到阿西尔的语境中,她的孩子来自一种完全的快乐,或者说得更直白些,来自她本人的完整生命。有人可能会认为,她对孩子的爱是有条件的,甚至连生孩子的动机都是不纯粹的。难道孩子只是她的精彩人生的点缀,或者是她完满人生中缺失的一块拼图吗?

这是根本不必回答,也不应该回答的陷阱问题,因为它们默认了一条道德律令:母亲必须无条件地爱孩子,而且女人必须无条件地成为母亲。至少对律令的后半部分,阿西尔无疑是不会认同的,而且她没有提出“我自己还养不活呢,还养孩子”这样的负面理由,而是提出了一个积极的愿景:让生命更丰富。

她的孩子最终没有“涌现”出来。尽管她说:“如果没有这次流产事件,孩子生了下来,我很可能与自己的妈妈一样,是个几乎完美的母亲。”但与所有的假想揣测一样,这种话不能完全作数。无论如何,她的生活“重建”了起来,而且她的人生并没有因此蒙上阴霾,而是愈发蓬勃。这或许是因为她放下了某种关于生子的执念吧。

不过,她之前似乎也没有被这种执念捆绑。在她的人生轨迹中,怀孕和流产是一个难忘的事件,但仅此而已,并不构成人生的分水岭或拱顶石。当然,有一个因素不应该忽略:戴安娜写作《暮色将尽》时已经89岁了,而老人在回首过去时一般会比较达观,甚至带着或多或少的漠然。

心理学家认为,这种现象可能与内分泌系统和神经系统的机能有关。但即使考虑到这层因素,戴安娜的达观依然颇不寻常。对她来说,人生的一大遗憾不是没有孩子本身,而是“我内心深处的自私,我不因为没孩子而后悔,让这个缺点如此清晰地暴露出来”。这样直白的坦诚不仅仅是老年人的无奈自嘲,任何年纪、任何性别、任何民族、任何时代的人,若是有这样的性情,都是值得隐隐自傲的。

时隔37年的带货成功

加拿大小说家玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)说:“戴安娜……是如何变老的典范,虽然变老并非我们自愿。”这句评价很好地贴合《暮色将尽》的一个主要卖点,那就是一个值得借鉴,或至少值得钦羡的漫长女性人生样本。

另一大卖点就是,戴安娜编辑了诺奖得主奈保尔的18本书,包括中国读者熟悉的《米格尔街》。即使不从纯粹市场营销的角度来看,这也都有利于吸引潜在受益读者。与市面上各类商品的大部分卖点一样,“女性变老样本”和“诺奖得主编辑”放在《暮色将尽》上并不算错,但也未必就是带给每名读者最大收获的点,甚至可能不是大多数读者觉得最有价值的地方。

这是难免的,因为市场营销讲究的是最大公约数,只要这两个点能尽可能覆盖到所有潜在读者范围,那就是合理的。至于把书买回家以后,发现书里比腰封宣传语有意思的地方多得多,甚至嫌弃出版社挂羊头卖狗肉,我想编辑也未必应该难过。毕竟,做书的两个核心目的已经达成了:赚钱,为读者带去价值。用黑格尔的话说,这或许可以算是一种“理性的狡计”。

就我个人来说,《暮色将尽》给我的一大收获是让我知道了另一本书——英国纪录片导演汉弗莱·詹宁斯的《万魔殿》。用最简单的话说,这是一本主题文摘,1985年由戴安娜的出版社出版。在人生的最后13年里,詹宁斯搜集整理了372条写于1660年至1886年的话,内容涵盖极其广泛。

第1篇出自17世纪英国诗人约翰·弥尔顿(John Milton)的名作《失乐园》,描绘了堕落天使在地狱之都万魔殿的劳作:“附近有一座山,那可怕的山顶喷着火焰和涡卷的烟尘;全山各部都发出荧光,那无疑是它腹内隐藏的硫黄焚化着金银矿砂……后来的人类也是由于他的教导,用不孝的手,搜索地球母亲的内脏,夺取其中该好好保藏的宝库。”

这段话或许可以看作全书的线索,预示着工业革命带给人类社会的巨变。但在其他371个条目中,我看到了纷繁至极的景象与心境。1704年前后,一名英格兰教士将一只麻雀放入新发明的空气压缩机中,希望展示空气量与生物机能之间的关系(第28条)。

1805年,英国诗人柯勒律治(S. T. Coleridge)在一条笔记中写道:“无言望天的眼眸是多么安稳啊!‘神都知道。’啊!这是何等的念头啊!永远不会没有朋友,永远不会无人理解!人们通常将(神的)无处不在描绘成一个间谍,某种班沁式的圆形监狱。”(第122条)。进入19世纪,铁路游记(第286条)、热气球观测笔记(第302条)、工业废气(第339条)、《工人进行曲》(第368条)次第登场。

随意翻到一页,皆有趣味,颇有儿时翻看《中国少年儿童百科全书》的感觉。只不过在看似杂乱的编排背后,《万魔殿》里的一个个条目,会逐渐在不同人的头脑中形成不同的线索,最后凝结为一个终生难忘的心像。

戴安娜称赞《万魔殿》:“令人叹为观止的丰富内容,高质量的文字及写作方式,令读者的心灵产生了欲罢不能的兴奋感。”从我浅尝的体验来看,戴安娜编辑的评价可以说是相当克制了。总之,戴安娜“带货”成功。

《暮色将尽》中只有短短的一段话介绍《万魔殿》,很不起眼,我都忘了我一开始是如何受到吸引了,尽管那就是前两天发生的事。这一事实,似乎足以证明“最大公约数原理”的正确性。如果依循每一名读者无法预料、无法综合的怪癖,来制定营销方案的话,结果肯定是事倍功半。事实上,戴安娜涉及《万魔殿》的这一章根本就不是从编辑的角度,而更多是从读者角度来写的,讲的是她自己的阅读品味。

年轻时的她“几乎除了小说什么也不读”,在五十多年的工作生涯中,她最感兴趣的也是小说。但到她写《暮色将尽》时,她已经基本不读小说了。为什么呢?用她自己的话说:“只不过年纪渐老让我变得越来越挑剔,如同一个食欲逐渐衰退的人,只会被特别罕见的美味佳肴诱惑。”

这算不得严肃的解释,而只是用修辞手法把“我不感兴趣了”这句话复述了一遍。但抛下因果关系不谈,我要感谢她晚年对非虚构作品的喜爱,让我通过她知道了一本沧海遗珠。