重走东地中海的丝绸之路

摘要:近半年来,英国历史学家、畅销旅行作家威廉·达尔林普尔(William Dalrymple)的三本经典游记接连出版。重走马可·波罗之路的《仙那度》,记述德里一年游的《精灵之城》,然后便是本文介绍的《圣山来客》。

近半年来,英国历史学家、畅销旅行作家威廉·达尔林普尔(William Dalrymple)的三本经典游记接连出版。重走马可·波罗之路的《仙那度》,记述德里一年游的《精灵之城》,然后便是本文介绍的《圣山来客》。

在这次旅程中,达尔林普尔从希腊启程,沿地中海东岸前行,直到埃及。他一路寻访正在消失的古迹,发掘东西方精神信仰的源点与熔炉,见证半个世纪前还蓬勃着的文化的残影。

正如英国旅行家和小说家菲利普·马尔斯顿(Philip Marsden)在评论中所说:“我在阅读达尔林普尔所揭示的细节时,一遍遍地问自己:‘我们为什么对这些事一无所知?’这种无人传颂的悲剧感贯穿了此书的每一个章节。”

从未存在过的墓碑

达尔林普尔来过底格里斯河畔(Tigris)的迪亚巴克尔两次。我没有直接标明这座城市在“原文”中的名称,是因为它在很大程度上根本没有“原名”,尤其是在《圣山来客》的语境中。

作为一名译者,如果我的客户是一家外派到当地的国内企业,那么我可以毫不犹豫地标明,“迪亚巴克尔(Diyarbakır)”。因为这是中国对外翻译出版公司出品的《世界地名翻译大辞典》采用的说法,更重要的是,Diyarbakır是当地所有文件和标志牌上使用的名称。与土耳其东部边境地区的许多地名一样,Diyarbakır有着明确的出生日期。

1937年,现代土耳其国家的缔造者、尊称“阿塔图尔克”(Atatürk,意为“土耳其之父”)的凯末尔(Mustafa Kemal),将迪亚巴克尔定名为Diyarbakır,在土耳其语中的意思是“铜矿之地”。在此之前,这座城市的通称是Diyar Bakr,看似相差不大,实则相差很大。

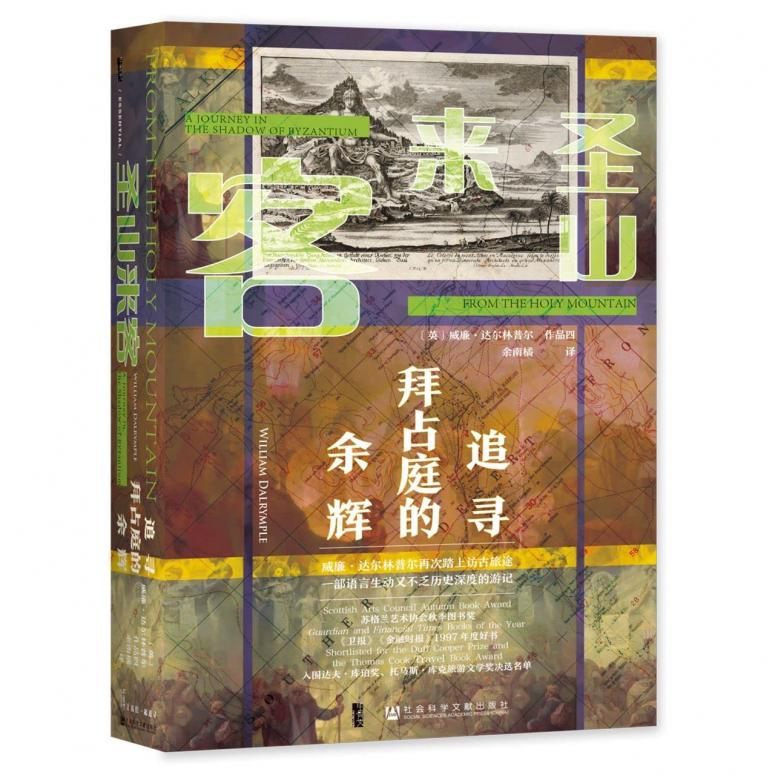

《圣山来客 : 追寻拜占庭的余辉》【英】威廉·达尔林普尔 著 余南橘 译 社会科学文献出版社 2022年3月

Diyar Bakr出自阿拉伯语,意思是“巴克人的地盘”,巴克部落是公元6世纪定居在此城周边的一个阿拉伯部落。另有一说认为,Diyar Bakr出自公元前1世纪古亚美尼亚王国的都城Tigranakert,得名于曾与罗马共和国分庭抗礼的英主提格兰大帝(Tigran the Great)。除此之外,如今在迪亚巴克尔占据主流的库尔德人,将它称为Amed,源自公元前14世纪至前7世纪的亚述帝国(Assyrian Empire)时代。

对一个不熟悉近东史的普通读者来说,这段话留下的唯一印象大概就是:这都是什么乱七八糟的啊!但是,对这样一片有着数千年历史,无数民族往来混杂的地域来说,名字的混乱正是厚重历史的见证,也是吸引着达尔林普尔寻访的根本原因。反过来说,名字的统一意味着抹杀历史,甚至意味着抹杀历史上存在过的人和如今正存在的人。

尽管迪亚巴克尔早已是土耳其政府与库尔德人武装冲突的焦点,但在19世纪中叶,这里曾是亚美尼亚人在小亚细亚半岛最重要的聚居地之一。亚美尼亚人的流散史不亚于犹太人,也同样以经商放贷闻名,在获得了巨大财富的同时也招来了嫉妒与掠夺。

不过,亚美尼亚人遭到系统性屠杀的时间并不很长。以迪亚巴克尔为例,亚美尼亚人第一次遭到屠杀是在1895年,丧生者达2500余人。而在1915年开始的更著名的大屠杀中,迪亚巴克尔全省据说有57万人死难。

但根据达尔林普尔1987年制作的历史建筑索引,城中当时仍然有一座运作中的亚美尼亚教堂。等到1994年亲身游历时,他马上就发现了它。他看到“教堂外壁镶嵌着雕工精美的护壁板,看上去足以容纳一千人……墙上仍然装饰着圣像,鎏金的圣幛仍然把中殿和圣所分开,一个摊书架仍然放在高高的祭坛上”。

这段话中的两处“仍然”暗示着,某些重要的变化在七年间发生了。最明显的变化是:教堂的屋顶不见了。教堂周围是一片废墟,达尔林普尔找到了几个逃难途中的库尔德难民,常住人口只有一对库尔德兄弟,名叫费西和雷赫曼,他们照顾着附近唯一的亚美尼亚人——精神失常的老太太露辛娜。费西告诉他,屋顶是前一年冬天被大雪压塌的,之后又无人维修,任其坍圮。

类似的场景对达尔林普尔并不陌生。1986年,他在马可·波罗之旅的去程中到过锡瓦斯(Sivas)。锡瓦斯位于小亚细亚半岛东部偏北的位置,在迪亚巴克尔西北方向400多公里处。这两座城市距离今天的亚美尼亚共和国边境都有400到500公里,大约相当于北京到济南,或上海到合肥的距离。

达尔林普尔在一处古老的伊斯兰学院发现了一片有趣的墓地,里面的墓碑上有的刻着土耳其语,有的刻着亚美尼亚语,也有的刻着希腊语。这些墓碑并没有明显的分区,是自然混杂在一起的。显然,不仅民族差异,甚至信仰差异都不是绝对不可逾越的屏障。

但仅仅时隔一年,情况就变了。1987年夏天,达尔林普尔在回程中再访锡瓦斯,发现墓园中所有亚美尼亚人的碑都不见了。他问管理员是什么情况,对方的回答是,墓园里从来没有过亚美尼亚人的碑。达尔林普尔对此的评论中,诧异中隐藏着愠怒。

“如果一年前我没有在笔记本上对它们做详细描述,我可能会说服自己是我弄错了,这些石头是我自己凭空臆想出来的。”这些墓碑显然是被拆除的,因为达尔林普尔还能看见墓碑原有位置上新生的小草,这些草的颜色与周边明显不同。

只要再过一年,亚美尼亚墓碑存在过的迹象就会彻底湮灭,就像迪亚巴克尔的亚美尼亚人一样。1994年,费西对达尔林普尔说:“从前有成千上万的亚美尼亚人。我小时候还有很多。我记得每个星期天都有神父带着他们从这里出去。但现在没有了。她(露辛娜)是最后一个。”

来者不拒的先知乌利

在达尔林普尔造访阿勒颇(Aleppo)的1994年,这座叙利亚北方重镇还是全国人口最多的城市。城北60公里处,有一座古镇塞勒斯(Cyrrhus),达尔林普尔是在古书中知道这个名字的。公元5世纪上半叶,塞勒斯主教狄奥多勒(Theodoret Of Cyrrhus)撰写了《叙利亚修士史》一书,书中记载的苦行僧故事引起了达尔林普尔的强烈好奇心。

据说有一位苦行者造了一个挂笼,在里面一住就是十年,“即使坐下也伸不直脖子,但他总是弯腰坐着,把前额紧紧地贴在膝盖上”。作为现代人,这种做法不免显得愚昧和荒诞。事实上,当时的城里人和读书人也有类似的看法。

狄奥多勒出生于罗马帝国境内的第三大城市安条克(Antioch),用“新奇的生活方式”来描述苦行僧的吊笼生涯。但在城墙之外、在大教堂之外,苦行者在广大乡村享有着崇高的地位。他们被认为有治愈疾病、驱散魔鬼、为村民带来好运的功效,以至于苦行者的遗物会被十里八乡争抢和珍藏。中国人对这种巫术现象也不陌生,这不就是喝符水嘛。

这无疑是无益乃至危险的迷信,但也是一层薄薄的雾纱蒙在诸多人群之上。而按照现代标准,这些人群本应是泾渭分明乃至水火不容的。这正是达尔林普尔在塞勒斯的体悟。

他在阿勒颇没有找到去塞勒斯的公交车,于是决定去城郊逛逛。正在路边晃悠时,他偶遇了一名阿拉伯司机,才得知塞勒斯早已无人居住,只有一座圣所,圣所由一位伊斯兰教教长管理。教长所在的祈祷室原本是一座基督教的墓室,这种现象本身并不稀奇,毕竟就连君士坦丁堡(Constantinople)的圣索菲亚大教堂都被改成了清真寺。接下来,教长却向达尔林普尔讲了一个“令人难以置信的错综复杂的故事”。

简言之,教长说圣所中供奉着“先知乌利”,每天都会在梦里与乌利说话。《圣经》和《古兰经》中都有一位“先知乌利亚”,两人事迹基本相同。但按照教长的记忆,圣所中供奉的应该是大卫王座下大将赫人乌利亚。大卫王觊觎乌利亚妻子拔示巴的美貌,于是害死了乌利亚。为此,两位天使前来质问大卫王:“你都已经有九十九个妻子了,为什么还要再娶一个?”在民间信仰传承中,张冠李戴的现象本不稀奇。《封神演义》中的托塔李天王就是唐朝名将李靖与佛教护法神托塔天王毗沙门天合一形成的人物。

除了传说的混淆以外,乌利先知在治病时同样来者不拒。教长说:“现在还有非常多的基督徒到这里来。”不久前,有一位病了好几周的基督徒女孩,来找先知乌利求医。据教长说,她在坟墓上过了一夜就好了。几天后,女孩带了一只绵羊到圣所还愿,众人一起把羊分着吃了。在1994年,这还是一个活跃的传统,每周都在发生。

事实上,在漫长、停滞、黑暗的前现代世界,每一个文明汇聚之地都常有这样的现象,甚至不妨说是自然的结果。当我们从现代科学的视角去审视巫术时,自然会把焦点放在因果律上。

苏格兰人类学家詹姆斯·弗雷泽(James Frazer)的名著《金枝》,正是这一视角的代表。他代表读者提出了一连串困惑:“为什么那些聪明人没有更早地看出巫术的谬误呢?为什么他们对那些根本无望的事抱有期望呢?为什么明明没有任何效果,还要坚持表演那些滑稽的动作,说胡乱的话呢?”顺着这样的思路,哪怕是最同情古人的论者,也只能用“时代局限性”来辩护罢了。

但是,达尔林普尔在塞勒斯观察到的现象揭示了问题的另外一面。早在任何宗教出现之前,地方性的巫术传统早已存在,充当着一方水土的团结纽带。千百年来,旷日持久的战争、宗教改变、经济兴衰都不曾将其撼动。或许“先知乌利”的形象比基督教和伊斯兰教都要久远,后两者的作用不过是带来了一些含混且来源可疑的外层掩饰罢了。

达尔林普尔亲眼看到,先知乌利对一个荒芜社区的凝结作用,这是任何书页上的神话学考据都替代不了的。可惜,正如他所说:“这种受人欢迎的融合在中东地区一度非常普遍,但现在只存在于少数几处相对宗教宽容的绿洲之中了。”