香港文学馆:跋涉在文学的山海之间

大隐隐于市。沿着贯穿港岛东西的轩尼诗道走一段路,再拐入一条窄巷,路过钢材店、两餸饭铺头、面包房,抬眼便可见一幢古迹建筑。红砖墙、木楼梯、斜瓦顶,厚重古朴的气息,连同散落四处的文学元素,为这旧楼丛生的街衢平添了些诗意。

2024年初夏刚开幕的香港文学馆隐匿于这幢古迹建筑三楼,并以地下公共空间呈现开幕展“万物有文,文里寻花”。这一经文坛中人二十载奔走疾呼终得筹办、百年来香港的首家文学馆,如花开古迹,备受着播种传承收获的期待。

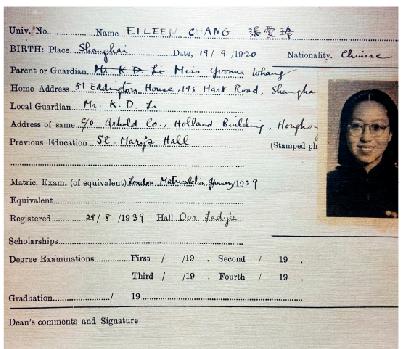

香港文学馆馆长、香港作家联会会长潘耀明领着记者四处参观,占地仅约两千平方呎(约185平方米)的文学馆内,陈列着张爱玲、萧红等著名作家的手稿、书信、物品等,比如张爱玲从未公开过的首部电影剧本手稿、她早年就读香港大学的学籍登记表及《小团圆》手稿复制版等。不多会儿,展厅便已走完,潘耀明戏称这是“世界上最迷你”的文学馆。

有一年,他带着一批海内外学者、作家赴日本考察,“日本共有7个国家级的文学馆,甚至一个镇、一个县都有文学馆,这对我来说很是震撼。”潘耀明讲起那段见闻,仍笼罩在“余震”的失落里。

反观香港文学,既有群星璀璨的南来作家,如郭沫若、巴金、萧红、张爱玲、金庸、曹聚仁等,在流离生涯笔耕不辍,将浓厚的中国传统文化与文人风雅带来此地,造就通俗小说的繁荣、武侠小说的鼎盛、科幻小说的热潮,为香港当代文学带来新的内涵。文脉南传,映照出华文文学史上,不可轻忽的时代样貌;亦有本土作家如西西、也斯等,不断吸纳西方先进文学理念及手法,或写城市的穷巷,或以幽微笔法写情欲与物欲,最终指向对自身处境与社会现实的思考和关怀。然而,灿若云锦的文化遗产,却花果飘零,前途堪虞。

这些年来,香港甚至没有一个固定地方可供举办文学活动。过往筹备的作家讲座,白先勇、莫言、余华、阎连科等名家皆有到场,却常因无合适的场地屈居酒楼开讲。好友、作家苏童常常笑他,说潘耀明经常在吵闹的酒楼举办文学讲座。玩笑背后,是潘耀明多年苦心孤诣紧握手里的风筝线,时刻担忧着下一次风起,便会将一段历史冲散。

所以再迷你都好,潘耀明也觉欣慰。他时常来文学馆转一转,在这里举办展览和文学讲座,接待两岸三地的作家学者和政府官员。至少眼前这方小天地,适时地托举起收藏、研究、整理和保护香港文学成果的重任,亦被赋予促进中西文化在此汇聚、交流和传播的使命。

香港文学馆的标志,像一本摊开立起的书,细看下半部分又像一扇大门,整体呈现出“文学”的“文”字,其寓意不言自明。按下门铃,我们走近香港文学。

十九年后的圆满

香港文学馆的建立,是一条很漫长的道路,经历了19个春秋的奔跑、疾呼。

馆内展览前言,用一句话记录了它的由来:2004年,香港作家联会发起“香港必须建立香港文学馆”的倡议书,共34人签署。逐个罗列的名字,无一不闪闪发光,也斯、陶然、饶宗颐、刘以鬯、金耀基……其中14人早已溘然长逝。再忆及故人,潘耀明的语气放缓了,“我常常说,这是一场悲壮的角力。”

西九文化区的筹建,让潘耀明看到了一丝曙光。在大型机械日以继夜的轰隆作响中,香港故宫文化博物馆、戏曲中心、M+视觉艺术博物馆等建筑拔地而起。潘耀明认定,这个号称将成为世界级文化艺术新地标的场地,毫无疑问会是香港文学馆最好的归宿。2018年,作为几个文学社团的召集人,他写信给西九文化区管理局董事局主席唐英年,希望将文学馆永久性落户区内。

后来的故事我们都已知道,西九文化区的确引领文艺新风向,当代艺术、舞台表演、戏曲文化、流行音乐等艺术领域纷纷因此得到新的发展空间,却无一隅容纳文学馆。这对一众文坛人士可谓打击极大,潘耀明在采访中披露了当年回信内容,大意是说,香港已有足够的文化设施,各区图书馆收藏书籍、档案;各大学中文系不乏文学研究者,它们各司其职足以取代文学馆。

潘耀明颇感无奈。他接触过不少研究香港文学的内地和海外学者,他们都反映想要深入全面了解香港文学时,遇到很辣手的问题——他们跑香港公共图书馆、大学图书馆,所获得资料往往是零散,甚至是残缺不全的,不要说是完整的资料,简单如要找一本旧文学杂志的全本,也是难乎其难。足证香港欠缺一个有水准的文学馆藏。

而文学馆的功能远不止于此,“文学馆一方面应当广为收藏作家手迹、研究资料,整理香港各个时期的文学成果;另一方面还有研究、展示、教育、推广、保护功能。”文学馆藏不仅是文化人聚脚的地方,还是普罗大众接受文学教育与人文之美熏陶的地方,可以让更多的人认识香港文学的过去、现在及未来,和它与中华文化不可割裂的关系,并透过文学推广香港的文化,了解香港的社会嬗变及历史经验,感受这个都市的独特创意与文化品牌。

潘耀明常跟人说,香港并不是一个文化沙漠,但香港的文学创作环境却如同沙漠。放眼文坛大家,刘以鬯、金庸、倪匡等,成名前无一不是孤军奋战,卖力地“爬格子”以维持生活。潘耀明认为文学受到漠视,究其根本在于香港文学是弱势文化,文学如果作为商品价值来衡量,是微乎其微的。

2018年,香港作家联会30周年庆之际,中国文联主席、中国作协主席铁凝赴港主礼,在听潘耀明将筹建文学馆的艰辛始末娓娓道来后,决定在礼宾府获时任行政长官林郑月娥接见时,由自己起个头,给潘耀明一次直接反映意见的机会。

潘耀明记得,当时林郑月娥听完,转头对一旁站着的香港特区政府前民政事务局局长刘江华说,你跟进一下。后来,刘江华找来一间位于元朗的古迹祖屋,建议潘耀明将其“活化”作文学馆之用。“没有资源,我们怎么活化?况且那块地方交通也不方便。”最后此事不了了之。

转眼四年倏忽而过,李家超当选香港特区第六任行政长官。潘耀明心下觉得,这或许是个新契机,于是再度执笔写信。他在信中写道,文学是一个国家、城市的文化精神支柱和灵魂。作为国家新规划之一:将香港打造成对外国际文化艺术交流中心,如果缺乏了文学这个重要元素,香港这棵文化之树,将会是失血的、苍白的。建立香港文学馆,刻不容缓。

数月后的立法会施政报告及行政长官答问会上,体育、演艺、文化及出版界别议员马逢国再予以助力,质询李家超成立香港文学馆事宜。这一次获得了正面、肯定的回复。李家超称,非常支持兴建文学馆,因为文学是整个社会素质的代表,能发挥精神上的升华作用,令我们整体社会在这方面都会变得更具优质的文化。

在李家超的关注及支持下,文学馆获得香港赛马会赞助,历经两年时间完成选址,终于尘埃落定,于今年5月在湾仔茂萝街7号开幕,刘震云、许子东、金圣华、霍启刚等数十位作家、学者和文化界人士悉数到场,共同见证十九年的孜孜以求终得圆满。

潘耀明信步于中庭开幕展“万物有文,文里寻花”间,香港文学的别样情致,为科技手法呈现出的花草树木注入丰富的滋养。他短暂地卸下前辈嘱托的重担,为拥有这来之不易的小小平台感到些许欣慰,期望以此为起点,为搜集、梳理、研究和传播香港文学略尽绵力。潘耀明相信,那个春夏之交,不仅是自然界生机盎然、植物重新生长之时,也是香港文学绽放、迎来生机的时刻。

香港文学馆于2024年5月27日正式开馆,开幕礼于湾仔茂萝街七号举行。

迁徙与混杂

溯源香港文学,绕不开一段风雨飘摇中的迁徙史。

上世纪三四十年代至六十年代,大批内地知识分子和文化人士或避战乱,或为海外宣传来到香港,筚路蓝缕,披荆斩棘,努力进行文学创作。

一代才女张爱玲在游走于港大和浅水湾之间的浪漫岁月,构想出《倾城之恋》引人入胜的故事;雨巷诗人戴望舒在薄扶林临泉笔耕,创作出《灾难的岁月》等不朽篇章;薄命佳人萧红在加路连山旁谱写人生中凄美的最后英华——《呼兰河传》。还有北大之父蔡元培、《落花生》作者许地山,都在此间永驻留芳。

他们在字里行间,或关注国家与民族的命运,或流露对普罗大众的悲悯与关爱,同时不乏探究香港社会各个层面,洞察人性的幽微,留下丰厚的文化业绩。这股“俊才云蒸”的文学洪流,构成早期香港文学的独特风貌“南来文学”。

关于这段历史,香港文学馆早前曾联合香港作家联会、中国现代文学馆,以“走进文学时光的卷轴”为题,通过南来作家手迹遗物展的形式加以详述。该展览共展出24位重要南来作家的手迹和物品逾330件,当中200多件为原件,包括国家级文物及首次亮相的作家手稿,是香港历年最具规模的南来作家展。

潘耀明觉得,展现香港中西荟萃的文化风貌,“南来文学”是很好的例证。这批南迁的文坛中人,结社雅集,唱和挥毫,寄情抒怀,把浓厚的中国传统文化氛围与文人的风雅带到香江。文脉南传,经学艺文等代代相传的国粹在此地兴盛一时。同时,他们受到现代主义思潮影响,吸收着西方新兴的创意与写作技法。刘以鬯的《酒徒》便是一次成功的尝试,以意识流笔法描写人物内心的波动与紊乱的思绪,鲜明的现代感中,又散发着浓厚的香港本土气息,有别于同时代的内地文学作品。最终,金庸、张爱玲等人也是从香港走向国际文坛。

这些作家有的在香港安居乐业,有的在此短暂居留。香港大学中文学院荣誉教授、文学评论学者许子东指出,在那个战火纷飞、极其艰难的年代,像郭沫若、鲁迅、许地山等内地主要作家都曾在香港留下足迹,也作出过各自贡献,如推动一大批文艺组织的成立,“中华全国文艺界协会香港分会”、“中国文化协进会”、“文协香港分会文艺通讯部”等组织积极推进了香港作家与海内外的文化交流;又如将内地报纸带至香港继续刊发,包括《申报》、《立报》、《大公报》、《中华时报》和《国民日报》等,亦积极在本地创办新刊物。

“香港是一个港,不仅是金融、财政、物质流动的港,还是一个文化的港口。”许子东认为,香港一直是世界华文文学的交叉路口,并作为文学沟通的重要基地。举例而言,毛泽东的延安文艺座谈会讲话,除了延安以外,第二个发表出版的地方就是香港;人称“一日三场”(早上马场、中午菜场、晚上舞场)的曹聚仁,除了活跃于文学界,也同时跟周恩来和蒋经国见过面,“这是香港文化人在那个时代的作用。”

更重要的还是作品,大量文体迥异、风格独特的文学作品,涵盖新诗、散文、小说、戏剧、报告文学、儿童文学及评论等,内容丰富,将香港灌溉为一片战争时期的“文化沃土”、全国性的“临时文化中心”。

开幕展览展出张爱玲的香港大学学生证。

“香港文学的特点就是多元,它让通俗文学在这里获得了丰收。”许子东说。以梁羽生、金庸为代表的香港新派武侠小说,以倪匡、张君默为代表的科幻小说,以阮朗、高旅、金东方为代表的历史小说,以亦舒、李碧华为代表的言情小说,还有以徐速、李辉英、刘以鬯为代表的作家依旧坚持严肃文学的创作,各领风潮,构成了香港文学中西混杂、兼容并蓄的独特面貌。

冒起的各式报纸副刊,则像一块沃土,容纳且滋养着繁花似锦的“南来文学”。曾在《正午报》做编辑,后又因缘际会获金庸赏识被聘为《明报月刊》总编辑兼总经理的潘耀明,一生都在报海沉浮,至今仍对那段副刊的黄金岁月念念不忘。据他回忆,当时香港大大小小的报纸不少于20份,几乎所有的报纸都留足至少两大版给副刊,名人专栏、小说连载、怪论杂文,便在这些方方块块里尽情生长。而一种时兴的书写文体“三及第”(混合文言文、白话文及粤语),亦因其妙趣横生、别具一格,广受读者欢迎。

一些热门作家往往很高产,“比如倪匡,他说自己一天可以写一两万字。”潘耀明说,倪匡为多家报馆供稿,同时写着不同的小说,门口总是守着许多报馆的送稿人,稿子一写完就马上拿去报馆排版付印,匆忙间甚至会出现送错报馆的情况。

在这样浓厚的文艺氛围里成长起来的一代香港青年,潜移默化间已兼具文学表达的热情与艺术水准,并在六十年代掀起的文社潮中,实现了本土文学的破土萌芽。

“文社如雨后春笋般出现,香港几乎每一所大学和中学都成立了文社。”潘耀明当年所在的中学,也成立了一间志豪文社,由他担任主笔。潘耀明记得,年轻人为主的文社负担不起印刷厂的铅印费用,如果要印制会刊或文集,只能靠社员自己动手油印,再用钉书机装订成册,一般只会印几十册分给社员自娱,部分会拿来和其他文社交换,作为文社和文社之间的交流活动。而当时的《华侨日报》也设有香港文社动态的园地,让读者来取阅油印刊物。

这个时期诞生了一批追求纯文学写作的本土作家,西西、也斯、小思,以及潘耀明自己,都是从那个年代走过来的。

霜露荏苒,日月如捐,一晃数十年,已是另一番天地。时代的喧嚣入侵,在香港社会日益走向即食文化的今天,报业举步维艰,副刊连载取消,流行文学式微,香港文学日益走向边缘化。至于那段百花齐放的璀璨文学史,鲜少有人系统整理、归纳,盛极一时的文化现象、文坛轶事,以及文人明明灭灭的种种命运,如秋天层层叠叠的落叶,零落四处,正黯然消逝。

在将香港发展成为“国际文化艺术交流中心”这一目标下,潘耀明等文坛众人始终相信,溯源文学之根十分要紧,因为那是一座城市的灵魂所在。而那段蒙尘的历史,也正展现出香港文学如何以包容开放的姿态,轻盈地容纳着混杂的风格与流派,任它们自由生长,枯枯萎萎,又丰茂葱郁。

文学馆的跋涉

文学馆的一角陈列了两尊半身雕塑,左侧是金庸,眉目含笑却透着豪迈不羁的侠气;右侧是梁羽生,温和儒雅,尽展隐者风范。潘耀明走到雕塑前驻足了片刻,提议在这里拍张照。

金庸于潘耀明而言,是良师益友,更是伯乐。隔着这么些年,与金庸的初次见面仍留在他的记忆中。那间位于北角的办公室,一面朝海,其余三面皆是到顶的书柜,作为《明报》创办人的金庸为表诚意,亲自手写了聘书邀潘耀明担任《明报月刊》总编辑兼总经理。那之后约二十年间,潘耀明一直追随金庸,在旁见证着他与文人间的往来,领略过他建立报业王国打造文化品牌的商业智慧,也深谙其写作生涯的遗憾。

后知后觉地,潘耀明叹道,如果当初能将这些用影像记录下来,该多有意义。

这样的遗憾,张爱玲遗产继承人宋以朗也时常有之。当年12岁的他,在家中见到张爱玲时,只觉得是一位高瘦的阿姨,文静、不怎么爱逗小孩子,与别的阿姨也没什么分别。“如果当时叫她读一篇自己的小说,最好用上海话读,用我们家的摄像机拍下来,不知多好。”但很多事总是后知后觉。

所以,当筹办文学馆的潘耀明,怀着一颗焦急的抢救历史的心,一再登门拜访,宋以朗很快被打动了。

“过去因为我们没有文学馆,很多作家的资料都丧失了。”还有一些作家的手稿等相关文献资料流散民间,若能以文学馆为平台收集这部分资料,从中探知那个时代的脉搏、研究作家的文化生活,最终便能填补历史空缺、抢救历史。这些年,焦虑于潘耀明而言,如影随形,他四处奔走,与时间竞跑,“如果连这部分也失去了,就等于风筝线断了,这段历史也就断裂了。”

宋以朗为文学馆提供了很多张爱玲的遗物,也愿意借出一些从未发表过的张爱玲手稿、信件,这当中就包括张爱玲早年就读香港大学的学籍登记表、完整的电影剧本手稿。

但面对庞杂的张爱玲遗产,尽管宋以朗已从早年晕头转向地“雪崩式”搜索,逐渐将这一浩瀚工程理出头绪,有条不紊地推进作品整理和出版工作,日益年迈的他仍时常感到力不从心。潘耀明一直在思考,如何利用香港文学馆有限的空间协助这些民间藏家建立起一个系统的香港作家档案库。

电子化是他找到的其中一个方案,香港文学馆在香港都会大学的技术支援下合作建立起数码资料库,将张爱玲等作家手稿、遗物等扫描归档,并免费提供予文学馆及大学作研究用途。

另一个建馆伊始便旋即启动的项目则是口述历史。过去十年间,刘以鬯、金庸、倪匡等文坛名家相继离世。未能及时跟这些作家做口述历史,经由他们娓娓道来所思所感,以及一些鲜为人知的故事,带出身后那个谈笑有鸿儒、往来无白丁的文艺盛世,一直是潘耀明内心的缺憾。但逝者已矣,唯有透过老一辈作家后代的讲述,略加弥补。“尽管(后代的口述)没有本人做那么详实,但是透过他们来讲述父辈的写作经历、父辈与同辈文人间的交往,描述那个时代的情况,也是一种史料。”潘耀明透露,目前,香港文学馆已完成制作叶灵凤之女叶中敏、罗孚幼子罗海雷的口述历史。

收集史料、梳理和研究香港文学仅是香港文学馆的基础职能。在国家“十四五”规划为香港确立了“中外文化艺术交流中心”这一目标后,适时成立的香港文学馆,无疑被赋予更多推广华文文学的重任。正如李家超在文学馆开幕致辞中所形容的“任重而道远”,他期待香港文学馆成为促进文学传承和发展、加强文学创作与互动的重要平台,并有信心让香港文学馆发挥好桥梁角色,将香港、内地及海外文学界人士、文学研究者、文学爱好者以至广大市民连接在一起,让香港文学走向更广阔的天地。

这也与潘耀明的设想不谋而合,他始终相信,香港文学不是孤立的,受地域特点影响且在漫长历史演变中,香港文学与中国各地文学、海外文学间都保持着某种奇妙的关联。比如张爱玲的上海与香港的“双城记”和今年爆火的《繁花》,都体现了这种关联;北京的中国现代文学馆内同样藏有许多萧红的手稿;而日本文学界对香港文学亦十分关注。因此,潘耀明觉得,香港文学馆虽小,却足以搭建起香港与海内外交流互鉴的文学桥梁,继而拓展香港文学的版图,令香港文学的影响辐射更多地区,“这种影响虽然不会像表演艺术可以一时轰动,但是却可以将文化以文字形式跨时代传承下来,它的影响是细水长流的,是长期深远的,是潜移默化的,也是一般的表演艺术所达不到的。”

眼下逐个推展的学术活动、名家讲座及合作项目,成效斐然,足证香港文学馆的确有一呼百应的潜力。早前举办的“香港文学与世界华文文学的互动与前瞻”学术会议,便汇聚了超过20个国家如埃及、韩国、日本等的汉学家参会。近年鲜少在公开场合露面的哈佛大学荣休教授李欧梵、台湾作家陈若曦,亦欣然应邀来到香港文学馆畅谈起“在台大外文系的日子”。

还有刘震云,在开幕仪式后更留港数日,作为香港文学馆“名作家写作培训计划”下首位作家,在香港都会大学举办《文学的底色是哲学》讲座,并与中小学师生交流,分享对文学的看法和人生智慧。香港文学馆正筹备与大学合作开办短期写作培训班,邀请更多海内外知名作家驻馆。潘耀明透露,目前已联络余华和苏童等,他们皆已首肯,将择期访港。

关于香港文学馆未来的发展、所带来的新变化,潘耀明脑中还有很多构想,亦不乏期待,话匣一打开,总是滔滔不绝,这份珍视、传承香港文学的热忱从未改变。他年轻时在报馆当记者,由此结识了曹聚仁,曹聚仁鼓励他最好趁年轻选定志向,给自己订立一些文化课题,下点苦功夫,日积月累,将来肯定会有所成。潘耀明听进了他的建议,便开始研究中国文学名家,收集他们的资料。六七十年代香港还没有电脑,潘耀明在家里客厅摆了一组柜子,就像中药铺里的药柜一样,一格格贴上作家的名字,然后将收集到的资料对应放入,日积月累,如此收集了几十位作家的资料。

如今,香港文学馆尘埃落定,潘耀明固然欣慰,但他并不会止步于此。在文学馆墙上“馆长的话”中,他这样写道:我们仍然要穿过咆哮的时空之海,左边是汹涌澎湃的大海,右边是拾级而上的山。我们跋涉在文学的山海之间,有登越的豪情,也有波浪击石的宏志,那是威廉·布莱克诗的境界,也是人生壮游的境界。

ABOUT / 相关报道