伊哈米特人:一个古老族群的创伤与救赎

“我仍与荒原紧密相连,而那维系之线,除了脑海里的记忆碎片,还有一种更为强烈的情感。”

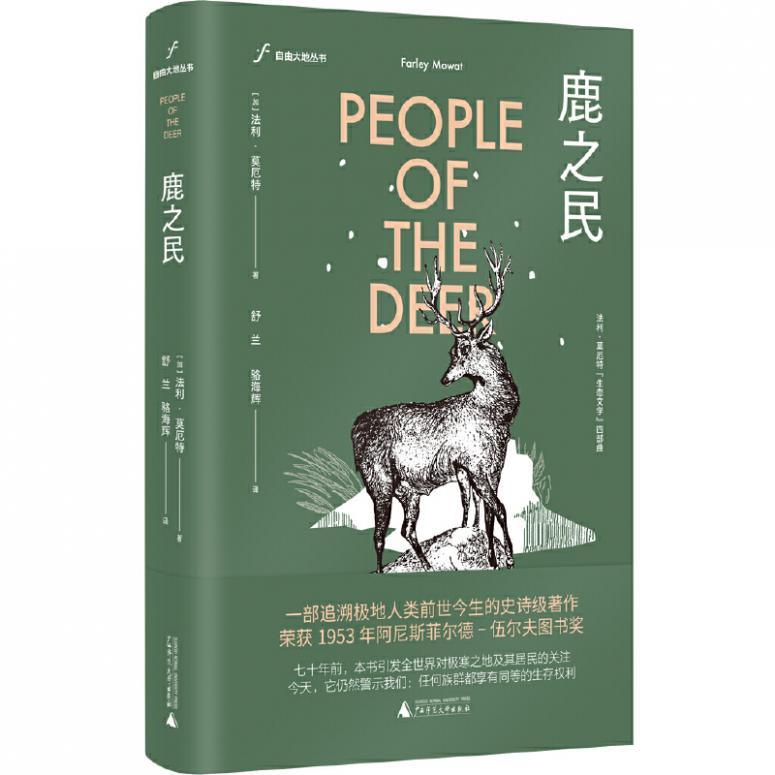

这是加拿大自然文学作家法利·莫厄特在他的代表作《鹿之民》中所说的一句话。作为一位直言不讳的环保主义者,莫厄特对自然世界的热爱和保护自然的强烈愿望始终贯穿于他的作品之中:尊重自然,尊重荒原,尊重原住民的生活方式,他的写作既是对荒原的赞美,更是对荒原的迷恋。

莫厄特平生所做的最重要的工作,目的就是为了唤起人们对环境破坏、野生动物受到虐待,以及原住民所处的困境——那些长期不为公众所知的真相的关注。

《鹿之民》正是一部这样的著作,它不仅完整地记录了莫厄特走进荒原、深入北极酷寒之地去探寻伊哈米特人的生存状况,以及北极驯鹿生存状况的全部过程,同时也完整地记录了一个古老的族群——伊哈米特人逐渐走向消亡的全部过程。

1935年春,时年只有十四岁的莫厄特在舅爷的监护下第一次深入北极地区。他刚刚踏上这片土地,就被这里特有的原始、自然的风貌所吸引,并深深地爱上了这个广袤、深邃而又神秘的所在。正是在那条被称作哈德逊湾铁路的“410英里”路牌处,莫厄特亲眼看到了正在迁徙中的驯鹿群:只见一条棕色的河流滚滚而来,从渐渐消失在视野里的森林边缘奔涌而出,横亘在他们面前,渐而漫过白雪覆盖的铁轨,如同一条宽阔的棕色丝带,舞动着飘出了大地的缺口。

这其实是一条由无数个生命个体所组成的生命的河流,一条宽达半英里的驯鹿洪流,规模如此庞大,气势如此恢弘!莫厄特甚至不敢相信自己的眼睛,大地上居然存在着如此令人难以置信的生命奇观,存在着如此雄壮华美的自然风景。当时的每一个细节都清晰地镌刻在莫厄特的脑海里,成为他此生向往的目标,他觉得自己从此患上了一种“北极热症”,这种病与乡愁相似,跟想象力有关,出现在病人大脑里的,始终是极地苔原地带的辽阔空间,以及在苔原上滚滚流动的驯鹿群。

尽管“北极热症”不会伤及病人的身体,尽管用任何显微镜都观察不到它的病毒,但它的确存活于病人的大脑中,让病人产生持久的冲动。许多年后,正是莫厄特在哈德逊湾铁路“410英里”处所见到的景象,以不可阻挡之势,把他重新拽回了驯鹿的故乡。

重回荒原的莫厄特深入到北极大陆的腹地,他与伊哈米特人朝夕相处,真正了解了这个与驯鹿共生共存的民族:他们的生活,他们的传说,他们的历史,对他们的处境感同身受。莫厄特一路追寻驯鹿的踪迹,真正了解了驯鹿之于伊哈米特人的重要性。

在莫厄特结束探寻,即将离开荒原之日,他动情地写道:“真情实感发乎于心,对于荒原上的男男女女,我永远感激不尽,是他们借我以智慧的双目,让我有幸透过过往岁月的黑暗虚空,瞻顾了掩埋在时间长河里的遗迹古物,走进了荒原先民的生活日常和心灵深处。这是荒原人赠予我的珍贵礼物,值得我用文字来回馈、来反哺。”

“鹿之民”的悲剧

伊哈米特人是隶属于生活在加拿大北极酷寒地区的因纽特人的一支,他们的历史始于一个类似于创世纪的传说:混沌初开,乾坤始奠,伊哈米特人的神祇凯拉,创造出这个民族的第一个女人,而这个女人则在凯拉的帮助下找到第一只驯鹿。这个女人对第一只驯鹿说:“你到这片土地上去,迅速繁殖,让你的后代和其他生活在水里、陆地和空中的动物一样多。在未来的日子里,我和我的子孙以及子孙的子孙,祖祖辈辈都将以你和你的同类为生。”

这个传说在伊哈米特人的族群中世代相传,不仅寓意着他们的生活必将与驯鹿密切相关,而他们所有的宗教习俗和神秘禁忌,也始终围绕着驯鹿这一基本元素,可以说伊哈米特人是当之无愧的“鹿之民”。

莫厄特所接触到的第一位伊哈米特人名叫弗朗茨,但他有着一半白人的血统,实际上既是“当地人”,又是“外来人”。弗朗茨长期居住在方圆两百英里内唯一的棚屋中,以与伊哈米特人做交易为生,他的故事就是进入这片土地的“外来人”的故事,就是“外来人”如何与伊哈米特人打交道的故事,就是这些“外来人”如何占有这片土地、如何利用这片土地生存的故事。当然,正是在这个“外来人”的协助下,同样是“外来人”的莫厄特才慢慢地融入了北极的世界,进而找到了接触伊哈米特人的门径。

然而,令莫厄特没有想到的是,彼时的伊哈米特人已经所剩无几了。很久以来,因为白人对于白狐皮的需求,白人便以面粉、猎枪和子弹作为交换品,鼓励伊哈米特人猎取白狐。对于伊哈米特人来说,这种变化看起来似乎不错,他们只须付出少许的劳动,便可获取基本的生活所需。于是,伊哈米特人舍弃了驯鹿,放弃了自己世代相传的生活技能,转而开始大量猎取白狐。但白人只是为了利益才来到这里,当白狐皮已经无利可图时,白人就停止了与伊哈米特人的交易。

单纯的伊哈米特人刚刚学会新的生活方式,便踏上了穷途末路,他们很快弹尽粮绝,陷入了无边的饥荒之中,因之酿成了一场又一场惨绝人寰的悲剧——仅仅在几十年前,生活在这片平原上的伊哈米特人尚有数千人之多,但到了1940年代,他们便只剩下四十几名幸存者,而1947年的大饥荒,又使得这四十几名幸存者中的十二人失去了生命。伊哈米特人的领地在不断萎缩,族群的人数在不断减少,他们已经濒临消亡的境地!

一个古老族群的衰亡

莫厄特所结识的两个纯正的伊哈米特人,一个名叫奥泰克,一个名叫奥霍托,他们不仅让莫厄特成为这片土地的养子,他们之间还成为结盟兄弟。为了方便交流,真正了解伊哈米特人,了解他们的过去和现在,莫厄特首先跟随奥泰克和奥霍托学习伊哈米特人的语言,通过他们的讲述,莫厄特逐渐进入了伊哈米特人的世界,进而触摸到他们的心灵。

在伊哈米特人最后的宿营地,莫厄特见到这个族群幸存的三个家庭。几个世纪以来,莫厄特是第一个走进这片帐篷的“外来人”,他认真地观察了伊哈米特人的日常生活细节,观察了他们的生活环境和生存状态,他觉得这块小小的宿营地既凸显了极地平原的荒凉与贫瘠,却又的确是在人类生活的真空地带所形成的一块生命之地。

在这里,莫厄特是一位真正的贵宾,他受到了伊哈米特人超乎想象的热情接待,他们一边共同进餐——无论是主食,还是配菜,均与驯鹿有关;一边兴高采烈地交谈。他们的话题也始终围绕着驯鹿,它们在哪儿?有没有人发现新的踪迹?还要多久它们才会从北方来到这里……当莫厄特漫不经心地画出一幅叼着烟管的驯鹿时,所有人都开怀大笑,“帐篷里群情沸腾,人人都跟着了魔一样,一个比一个笑得响亮”。

与伊哈米特人的朝夕相处,让莫厄特对他们有了更加感性和直观的认识。在伊哈米特人的食谱中,食物和驯鹿几乎是同义词,但对于伊哈米特人而言,驯鹿又远非只是食物那么简单,驯鹿为伊哈米特人提供了大量人体所需的卡路里,也是他们获得脂肪的唯一来源,只有驯鹿能够为伊哈米特人提供充足的脂肪,让他们抵御寒冬,在完全不利于人类生存的极端条件下存活下来。

而伊哈米特人也深谙驯鹿对于他们的重要性,他们追逐鹿群,与鹿为伴,既以鹿为生,又决不肆意滥杀,人与鹿共存共生,在漫长的岁月里保持着微妙的生态平衡。

因为白人的介入,伊哈米特人失去了驯鹿,并改变了饮食习惯,这些给他们带来的后果无疑是灾难性的。人靠鹿生活,摄入营养,健身强体,本来是伊哈米特人与生俱来的生存状态,但白人所谓的“济贷制度”却改变了这一切。

在白人的极力怂恿下,伊哈米特人开始大量捕杀驯鹿,但并非给自己食用,而是用来与白人交易。白人还极力说服他们改变以鹿为生的传统,让他们靠白人提供的燕麦薄饼、鱼肉和茶水为生,最终的结果,就是改变了伊哈米特人的身体素质,他们一代比一代瘦弱,一代比一代免疫力低下,终于再也无法抵抗漫长冬夜的酷寒和疾病的袭击,渐而慢慢地走向了灭绝。

寻鹿之旅

1948年6月,在结盟兄弟奥霍托的引领下,莫厄特开启了一场寻找驯鹿之旅。说是寻找驯鹿,其实既是一次回溯伊哈米特人历史文化中心的旅程,同时也是一次对伊哈米特人先人遗迹的追寻。

当他们的旅程刚刚开始时,莫厄特看到的不过是荒凉的山丘、激流和瀑布。一旦进入伊哈米特人古老的营地,莫厄特看到的却是低矮的乱坟、散乱的遗骨和帐篷的遗址。在偌大的天地里,除了他们这些闯入者和一只白色的海鸥之外,再无其他任何活物、任何动静,好像曾经生活在这里的伊哈米特人突然人间蒸发,消失在历史的长河里。

站在伊哈米特人先人堆砌的石人前,莫厄特凝神沉思,静静地思考着它们“为了守护活人,帮助人类对抗无限的孤寂”背后的涵义。正是这些亘古不变的石人,见证了伊哈米特人的黄金时代,见证了伊哈米特人的盛衰和兴亡,它们如同一座座纪念碑,依然孤独地守护着这片旷野。

莫厄特的寻鹿之旅形成了一个完整的证据链,他见到了北极大地上最后的驯鹿群,同时也清醒地意识到造成伊哈米特人悲惨结局的原因。

莫厄特坚执地认为,伊哈米特人之所以走向衰亡,是因为他们收到了白人的“礼物”,白人用“济贷制度”摧毁了伊哈米特人的身体,以强迫的方式让伊哈米特人适应现代社会的生活模式,摧毁了他们的精神。白人剥夺了伊哈米特人满足自己内在需求的生活权利,并试图让他们生活在白人的影子之下,白人以同化伊哈米特人作为终极目标,最终却给他们带来了深重的灾难。

莫厄特最后这样说道:帮助伊哈米特人脱困的方法有可能复杂多样,但一个根本的前提在于,不是以施舍的方式,而是帮助他们学会自食其力。白人提供给伊哈米特人的食物只是一种慢性毒药,只有让伊哈米特人从白人强加给他们的梦魇中解脱出来,他们才有可能成为这个世界上有价值的公民。