D·H·劳伦斯, 矿工之子以写作救赎自身

距今110年的1913年5月,位于伦敦的达克沃斯出版社,出版了长篇小说《儿子与情人》。这部小说,日后被公认为是英国作家、诗人D·H·劳伦斯创作早期的一部杰作。而它的作者,也借着由它开辟的道路,成为20世纪英语文学中最伟大的小说家之一。

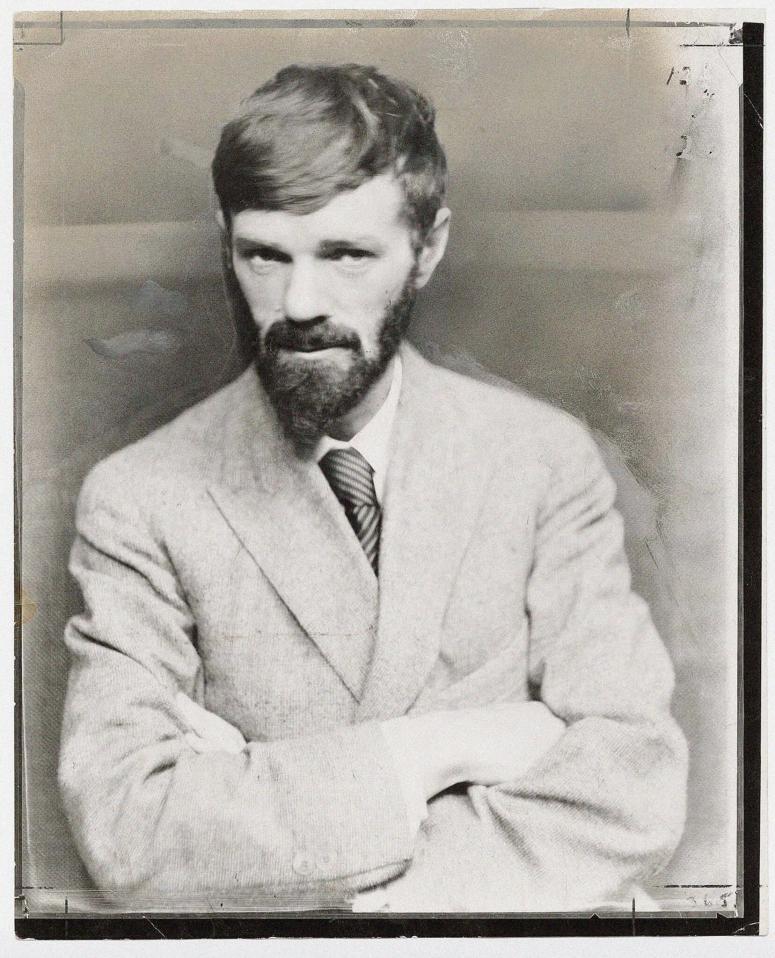

D·H·劳伦斯短暂的写作人生,受制于他病弱的肺。1930年去世前,他曾数度濒死,缠绵病榻之际,他的文字却散发出向死而生的强烈晖光。终其一生,他都在用诗和小说谈论生命。

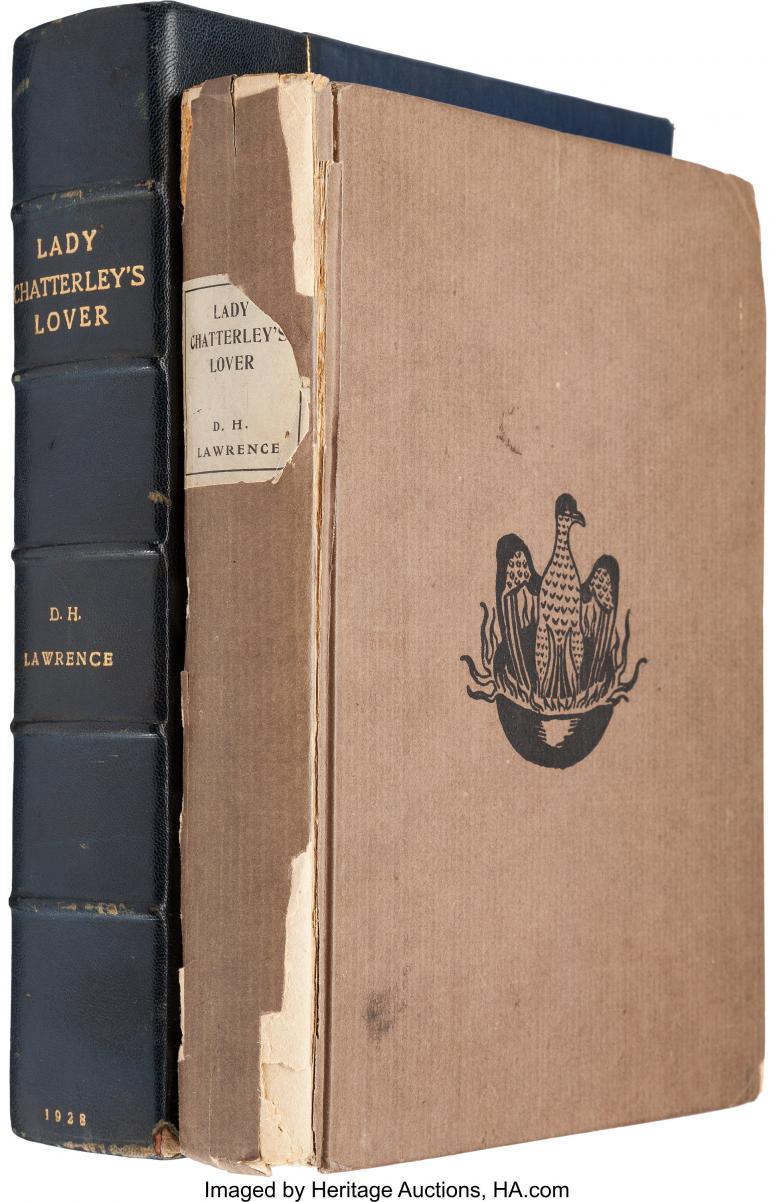

他的创作实践,拓宽了英语文学中心理描写的疆界。弗洛伊德的精神分析理论启发了他,他由此深入到潜意识的灰暗王国中,用词语的渔网打捞出人类原初的欲望,以他笔下那些极具张力的故事,呈现爱与死无止境的纠缠。他也因此在其生前身后遭受非议。长篇小说《虹》《查泰莱夫人的情人》的完整版,都曾因其中惊世骇俗的欲望书写而被查禁,不得不以洁本的样貌问世。

1960年,劳伦斯逝世30年后,一场围绕着《查泰莱夫人的情人》的世纪审判,让这位传奇作家重回大众视野。这场审判的起因,是英国在1959年更改了《淫亵刊物法令》,其中第4条规定,若出版物是为“公共利益”而创作,则可豁免淫亵审查。而“公共利益”在该法令中,被定义为“为了科学、文学、艺术或学习或其他普遍关注的目标的利益”。

只要能在法庭上证明《查泰莱夫人的情人》是一部文学作品,便可撤销自1928年以来针对该书的出版禁令。于是乎,1960年,企鹅出版社在英格兰及威尔士公开发行了这部小说的完整版,因而受控。为此,出版社请来了E·M·福斯特、海伦·加德纳等著名作家与学者作证。

检方却因其对文学评判标准的无知而难以招架。因为读到小说中女主人公与仆人发生了浪漫关系,首席检察官默文·格里菲斯-琼斯便问陪审团:“你是否希望你的妻子或仆人读这部书?”他的诘问反引起旁听席上的一阵哄笑。

是年11月2日,这场备受瞩目的审判落幕,企鹅出版社获无罪宣判。英国作家格雷厄姆·洛德写道,“查泰莱禁令”的终结,不啻于“宽容社会的第一声号角”。

劳伦斯精巧的文字,从此不再被掩埋在盗版书商们粗劣的封面下,不再被贴上血红的“禁书”标签论斤出售,而是在可以听见鸟声啁啾的书斋里等待我们展读。

在人生的矿井里

1895年9月11日,大卫·赫伯特·劳伦斯出生于英格兰中部诺丁汉郡的伊斯特伍德镇。这座小镇位于诺丁汉市以北16公里处,历史悠久,在维京时代就有人在此定居。事实上,现代英语中的“Eastwood”一词,是由古英语的“Est”和古挪威语的“Þveit”混合而成,意为“林中空地”。

这里的确有一片树林,是传说中罗宾汉与他的英雄们啸聚的舍伍德森林,即在小镇附近。但伊斯特伍德镇真正兴盛起来,还要等到18世纪末19世纪初的第一次工业革命。

1779年,埃雷瓦什运河开通,伊斯特伍德镇成为特伦特河与诺丁汉之间的一个交通节点。很快,煤矿产业沿着运河涌入小镇,改变了它原本的地貌。一处处矿坑深嵌在大地上,丑陋如同搁浅巨鲸的残骸。

从劳伦斯出生的维多利亚大街出发,步行即可抵达附近的十余处矿坑。煤矿产业吸纳了镇上几乎所有的男孩。中学毕业,他们就开始在如甬道般狭窄的矿洞里生活。

矿区的生计是痛苦的,有时甚至要以生命为代价。法国作家埃米尔·左拉在他1885年创作的长篇小说《萌芽》开头,借一名老矿工之口叙说了矿工们的苦难:“人们把我从井底下拖出来过三次,每次都是遍体鳞伤。有一回头发都烧焦了,还有一回嗓子眼里塞满了泥,第三回肚子灌得像只蛤蟆……人们看到我这个样子还不肯死,就拿我开心,管我叫起‘长命佬’。”

自左拉时代至劳伦斯生活的20世纪初,煤矿业恶劣的开采条件从未改变。1913年,英国煤矿仅有不到8%的开采量由机器完成。矿工们每天依旧在漆黑潮湿的地底,几乎一丝不挂地用铲子一寸寸叩开岩石。

地面上的生活,同样被煤矿产业改变。幼年的劳伦斯,早已习惯了在街上遇见周身被染得黑漆漆的矿工们,也习惯了运煤火车的轰鸣,矿井里尖锐的警报声,升降车上上下下之际齿轮不间断地嘎嘎作响。

D·H·劳伦斯的父亲阿瑟·劳伦斯,七岁时便下矿工作。他几乎不识字,但有一双温柔的蓝色眼睛。起初,劳伦斯的母亲莉迪亚·比尔兹尔正是被阿瑟粗犷的生命力吸引,但两人的结合沦为了一场彻头彻尾的悲剧。

阿瑟嗜酒,莉迪亚却是一个狂热的禁酒主义者。劳伦斯的母亲是一位包法利夫人式的女性,只不过与爱玛·包利法不同,莉迪亚把自己对生活的不满转变成了愤怒与尖酸刻薄。她奚落她的丈夫,嘲笑他作为矿工与乡下人的生活习惯。

1920年代后期,劳伦斯在一篇未发表的散文中回忆,一次,父亲忍受不了母亲的嘲讽,吼道:“我要让你听到我的脚步声就颤抖!”母亲压住怒火反唇相讥:“那你会穿哪双靴子?”

莉迪亚相信自己来自比阿瑟更优越的阶级。她告诉她的儿女,比尔兹尔家族的祖先十分显赫,曾与“护国公”克伦威尔并肩作战。莉迪亚的外祖父约翰·牛顿是卫理公会的圣诗作曲家,她的父亲乔治·比尔兹尔则是希尔内斯造船厂的工程师。

不过,美国作家杰弗里·迈耶斯在他的《D·H·劳伦斯传》中认为,很大程度上,莉迪亚虚构了自己的家世。乔治·比尔兹尔只不过是一名装配工,1870年时因工伤事故而残疾。

比尔兹尔一家原先生活在曼彻斯特的贫民区。遇见阿瑟·劳伦斯时,莉迪亚刚刚在希尔内斯镇经历了短暂且失败的实习教师生涯。她未在教师资格考试中取得成绩,教学检查报告显示她的表现亦十分糟糕,她因此遭到学校辞退。之后,一家人便搬到诺丁汉的贫民区谋生。

莉迪亚的说辞却深深地影响了劳伦斯早期的创作,他几乎把这套叙事原封不动地搬进了《儿子与情人》。虽然劳伦斯的很多长篇小说都有自传的成分,但没有哪一部作品像《儿子与情人》那样,自传成分多到让人模糊了虚构与现实的边界。

创作《儿子与情人》时,劳伦斯尚不熟悉精神分析,但是他成功为英语文学贡献出了一个俄狄浦斯情结的典型故事。1912年11月给友人爱德华·加尼特的信中,他自述写作这部小说的意图:“一个优雅、个性鲜明的女人加入下层社会,对她自己的生活不满意。她对丈夫有过激情,所以孩子们都是这种激情的结果,他们充满活力。但是随着她的儿子们渐渐长大,她选择了他们作为她的情人—先是大儿子,之后是第二个儿子。这两个儿子因为与他们的母亲之间相互的爱而被迫进入了他们自己的人生—他们不断被迫着。”

甫一出生,劳伦斯便徘徊在生死线上。出生两周时,他患上了支气管炎,因此落下病根,导致他终生都受肺病折磨。羸弱的身体,让他在学校里遭到同学们的孤立。高中毕业在海伍德父子公司打零工期间,工厂女工们因为他那与周遭环境格格不入的气质而憎恶他。她们曾在他下班途中袭击他,侮辱他,激起了劳伦斯的狂怒。

在相似的孤独中,劳伦斯愈发依赖他的母亲。

尽管莉迪亚并没有能够成为一名符合资格的教师,但在她宠爱的小儿子面前,她展现出难得的耐心。劳伦斯到诺丁汉上高中时,她每晚都会辅导劳伦斯完成家庭作业,陪他一起背诵。劳伦斯不吃蛋白,她便准备剥好的蛋黄,配上些葡萄,为小儿子补充营养。

这对母子生活在一个干枯的世界里,工业化耗尽了诺丁汉居民的气血。这里几乎没有任何消费的活力,大街上常常空无一人,只有一座座教堂连缀在一起,人们在教堂摇曳的烛光中觅得片刻喘息。

文学沙龙中的异乡人

童年的劳伦斯生活在一个充满争吵的工人家庭中,但透过写作,他摆脱了原先的阶级。后来当他回忆起他写作的起点,总觉得自己只是十分顺遂地成为了作家。

在散文《自画像一帧》中,劳伦斯夫子自道:“从未住在阁楼里挨过饿,也没有苦等邮差送来编辑或出版商的回音,不曾殚精竭虑才写出沉甸甸的大作,也不曾一觉醒来发现自己成了名人”。

1906至1908年于诺丁汉大学进修二年制教师资格课程期间,他的短篇小说《序曲》即获得《诺丁汉卫报》1907年度圣诞竞赛奖。

毕业后,劳伦斯在伦敦南部克罗伊敦区的戴维森路小学任教。尽管教师生涯使他痛苦,但他由此而开始的雾都羁旅,可以让他方便地接触到彼时伦敦的先锋派文学圈子。

劳伦斯当时的女友杰茜·钱伯斯,鼓励他将自己的诗发表。1909年6月,他们将劳伦斯的诗作寄给了《英国评论》的主编福特·马多克斯·福特。福特很快回信,表示愿意刊发这些诗作。

福特的《英国评论》创办于1908年12月,仍是一家年轻的杂志。但它的创刊号上,却汇集了托尔斯泰、哈代、乔伊斯、康拉德、高尔斯华绥等一众一流作家的作品。因此,新生的《英国评论》很快成为英国文学杂志中的佼佼者。

1909年11月,劳伦斯的4首小诗在《英国评论》上发表了。自此,劳伦斯开始了文学生涯。为《英国评论》撰稿的同时,他亦频繁出入伦敦的文学沙龙。在沙龙上,他几乎是唯一一个来自工人阶级的作家。他的拉丁语很糟糕,因此未能修读学士学位。他也不熟悉上流社会的社交礼仪,当然,崇尚生命活力的劳伦斯自始至终都以批判的眼光看待这些繁文缛节。

那时,在他朋友们眼中,劳伦斯仍是一个幽灵般的人。英国作家、出版商大卫·加尼特如此描述他的外貌:“劳伦斯身体瘦长且不结实,胸膛、双肩羸弱、狭窄,但他身高适中,举止相当轻柔,给人一种优雅感。他的头发颜色及生长方式特殊,除了在英国工人阶级男性身上会出现这种情况,我没见过其他人的头发长成那样。那是鲜亮的泥土色,中间夹杂着一缕红色,厚厚的一团,朝一边分开。”

因为肺病,劳伦斯的嗓音往往显得沙哑刺耳,在他情绪激动时,他嗓音的缺陷就会愈发明显。

那个动荡的世纪以及他在母国遭受的排斥,使得劳伦斯成为了一个愤怒、厌世的人。而在他生命的晚期,他的愤怒常与他先知般的姿态混合在一起。

杰弗里·迈耶斯认为:“劳伦斯有着不可思议的能力,能洞察他的朋友们的社交假象,洞悉他们的基本性格,揭示他们的内在。他想要改变他们的生活,这个过程常令人不安、反感,而能经受住这个过程是他保持友谊的必要条件。”

作家劳伦斯像闯入者一般进入了那个死寂的上流社会,同时,他身上强烈的文学才华也像磁铁一样吸引着那个时代最伟大的心智围聚在他身边。但最终,他与这些绅士们的交往总以悲剧结尾。

哲学家伯兰特·罗素1915年结识劳伦斯时,认为他是“第二个以西结”。以西结是公元前6世纪生活在以色列的一位先知,他的名字在希伯来语中意为“上帝加力量”。罗素在他的《自传》中写道:“我喜欢劳伦斯的热情,喜欢他充满活力与激情的情感,喜欢他的信念,即需要根本性的事物来纠正这个错乱的世界。”

后来,当劳伦斯开始在信中抨击罗素过度理性,压抑情感时,当劳伦斯高谈阔论原始人的血性高于现代人的理性时,罗素感到被羞辱。罗素便在《自传》第二卷新增的章节中,指摘劳伦斯是暴君和“原初的纳粹分子”。

劳伦斯常常被上流社会的女士们吸引。他生命中最重要的情人,出生于德国贵族之家的弗丽达·冯·里希特霍芬·威克利,正是一位出身上流的女性。里希特霍芬家族的家世极为显赫,弗丽达的堂兄就是一战中大名鼎鼎的王牌飞行员“红男爵”曼弗雷德·冯·里希特霍芬。

与弗丽达的结合,却似乎印证了弗洛伊德的“强迫重复原则”,即人总是会不断地在成年期反刍童年的受挫经验。劳伦斯与弗丽达的婚姻,几乎沦为和劳伦斯父母的婚姻一样的悲剧。

劳伦斯的朋友奥托琳·莫雷尔夫人评价弗丽达:“普鲁士的布伦希尔德,以尼采的思想教育了自己。她有点聪明,但太粗暴了,缺乏智慧。她是胆怯与暴力的结合体,就像个惹人注目的、被宠坏的、任性失控的孩子”。

尽管如此,劳伦斯却始终爱着这位贵族女士。第一次世界大战爆发时,劳伦斯和弗丽达侨居在意大利,过着自愿流放般的生活。他下定决心摆脱自己所厌恶的教学,以专职作家的身份在英国之外生活下去。

若将大部分专业作家的写作比喻成工业,需要日复一日的重复劳动来维系,那么,劳伦斯的写作就是农业。他从不规划自己的写作,只服膺于一种强烈的、忽隐忽现的创作激情。他的写作因而是季节性的,受环境影响,有着不规律的涨潮期与枯水期。

他的后半生总是在不停地出走,奔波在各大洲之间,居无定所。劳伦斯想要寻找新的生活方式,就像诗人里尔克所说的:“要想改变你的词语,你必须改变你的生活。”

当然,另外一个现实的考虑,是他必须找到适合他那残损的肺的生活环境。

1914年,劳伦斯和弗丽达结婚并办婚礼。新西兰女作家凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)、英国作家约翰·米德尔顿·默里(John Middleton Murry)与新婚夫妇合影。

缓慢的归乡

在第一次世界大战到1928年劳伦斯开始创作《查泰莱夫人的情人》的14年间,劳伦斯急遽地改变着他写作的方法。《儿子与情人》出版仅仅两年后,1915年,长篇小说《虹》便问世了。

在劳伦斯看来,《虹》是一道分水岭。如果说《儿子与情人》采用的仍是英国小说中传统的现实主义写法,其关注点也局限在一对母子畸形的依恋关系上,《虹》的写法则是象征性的。

在创作《虹》时,劳伦斯不再关心人物形象的完整性,而是着力刻画潜藏在人物内心深处的“原始力量”。在工业革命的大背景下,透过布朗文一家三代人的爱欲追求,劳伦斯写出了这个家族在精神上不断衰退的现实。

正是现代文明摧毁了人与人之间、人与自然之间的纽带。但在小说结尾,富于象征意味的彩虹出现在女主角厄休拉眼前:“彩虹屹立在大地上……(给人以希望的)新的、干净裸露的身体将萌发出新的生命,获得新的生长,去迎接天空中的阳光、风和纯净的雨。”

虹,在西方文化中代表救赎。《旧约·创世纪》中,虹是上帝为挪亚在大地上立下的誓约。《启示录》里,最后的审判之后,也有一道彩虹伫立在地平线。劳伦斯在信奉公理会的家庭长大,尽管他16岁时就已排斥基督教教义,但主日学校已将《启示录》的语言与意象镂刻在他的潜意识里。

而当他在远离故乡的意大利,枯坐书桌前写作时,想起那个九死一生流放至拨摩斯岛写作《启示录》的使徒约翰,也总是心有戚戚焉。原为渔夫的约翰与身为矿工之子的他,何尝不是受到同样一种强烈激情的召唤?

他用了一生的时间来和他的伊斯特伍德和解。这个狭窄的小世界,把无数人困在幽暗的矿洞里。煤矿工业构成他几乎全部小说的背景,就像一个不间断的持续低音。

而一战期间,旅居意大利的劳伦斯变得愈发愤世嫉俗。对于现代文明的一切,他报以强烈的憎恨,他渴望着一种超人哲学,即使这种哲学会导致独裁。但历史很快证明了他在政治上的幼稚。

1919年9月,唯美派诗人、法西斯主义先驱加布里埃尔·邓南遮,率领2000名追随者占领了意大利与南斯拉夫之间的争议领土阜姆城。他在那里建立起一个名叫“意大利卡罗纳摄政领”的乌托邦,自封领袖,并向意大利宣战。意大利海军旋即轰炸了邓南遮的小邦国,并迫使他投降。

一战后的意大利陷入无政府状态。邓南遮的这一场小型闹剧,注定要以更激烈的形式重演。法西斯分子用蓖麻油无情地折磨着他们的社会主义对手,直到1922年10月,贝尼托·墨索里尼进军罗马。

旅行在外的劳伦斯很快发现,他恐惧四处蔓延的暴力,亦无法承受其带来的恶果。生命的最后,他告诉他的追随者罗尔夫·加德纳,人们大可以忽略意大利的法西斯主义,可一旦“感觉到非法政权对生活的压制,他们会变得非常阴郁”。

晚年的劳伦斯沉浸在伊特鲁里亚人的世界里,用罗马化之前的伊特鲁里亚文明,对抗奉罗马帝国为正统的意大利法西斯主义。但与此同时,慢性肺结核一刻不停地折磨着劳伦斯,几次差点夺走他的生命。

1913年6月,在肯特郡,他大量咳血。1919年2月至3月,感染了西班牙大流感,他的肺病更加严重。1922年4月在斯里兰卡旅行期间,他又患上疟疾。

细菌侵入他的肺部,他枯萎的肺叶上,出现了圆形小瘤与结节。白细胞已经无力阻止如此数量的细菌,于是血管糜烂,肺部开始有坏疽与腔洞,血液回流进肺,整个肺就宛如一面由血织成的屏风。

无法治愈的绝症,让劳伦斯越发易怒。在病情发展的最后阶段,他近乎狂热地否定自己正在滑向死亡的事实,同时也在绝望中不间断地迁居他处,寻找适宜的气候。

他晚年最亲密的朋友、英国小说家阿道司·赫胥黎,不无痛惜地这样回忆劳伦斯的自我欺骗:“像许多结核病人一样,他确信气候—不仅仅是气温还有风向及所有的大气条件造了一整套关于气候的错误观点。”

他终究还是踏上了回乡之路。1926年夏天,D·H·劳伦斯最后一次返回英国,造访了他成长的伊斯特伍德。时值英国爆发史无前例的大罢工,行走在矿坑边缘,在南欧习惯了阳光普照的劳伦斯,不再适应故乡的气候。这里总是有一片泥泞的雾气,阳光似有似无,垂落在低矮的房屋上。

在《还乡》一文中,他感叹:“在我的出生地,这种天就叫晴天。哦,太阳神阿波罗!肯定是你把脸扭向了一边,天气才这样的!”

他感觉不到童年时曾从矿工们身上体会到的生命力,那时他们好像从地狱中获赦,无论在地上的光明,还是地下的黑暗中,他们洪亮的嗓音仿佛都在与这小镇不倦的马达共鸣。

但现在,矿工们沉默了。这些矿工大抵是劳伦斯的同辈,他们受过教育,却无法像劳伦斯一样走出矿区,他们察觉到阶级间的巨大裂痕,所以总是失望。劳伦斯感到,他的祖国“正处在一场阶级之战的边缘”。

于是,回到意大利的D·H·劳伦斯,摸索着写下他那部注定要受诅咒的小说。《查泰莱夫人的情人》谈论的不仅仅是爱欲,而是这种爱欲是否具有穿透阶级、塑造平等的可能性。

它警句般的开头,几乎就是劳伦斯一生求索的缩影。这位矿工之子,用写作救赎自身,支撑自己穿过疾病与死亡,抵达不朽。“我们这个时代根本是场悲剧,所以我们就不拿它当悲剧了。大灾大难已经发生,我们身陷废墟,开始在瓦砾中搭建自己的小窝儿,给自己一点小小的期盼。这可是一项艰苦的工作:没有坦途通向未来,但我们还是摸索着蹒跚前行,不管天塌下几重,我们还得活下去才是。”

ABOUT / 相关报道