相机下的历史沉思

摘要:即使在基础的感官层面上,杉本要表述的思考也并未沦于空泛。他要说的不是一切照片都是幻象,更不是一切感官经验都是虚假的。从一名摄影师和观察者的视角,而非哲学家的云端出发,他似乎没有理由去否认客观世界的存在,或者反对“愚弄”世人的躯体。虚像之虚不在物中,也不在眼中,而在两者的关系中。用杉本自己的话说,是“测量着自己与世界之间的距离”。在某种意义上,他是一个对世间有深深眷恋的人。

摄影与历史的关联,不仅限于如实记录文物古迹,旅美日籍艺术家杉本博司为我们展现了有意义的路径与面向。

在拍摄一座1926年建成的美国豪华影院时,杉本1978年在影片播出期间一直保持光圈开放,得到一张纯白色屏幕的超过曝照片,奉献给曾让人目眩神迷的电影之神。在拍摄一尊800多年前雕刻的佛像时,他着力还原当年面对佛像之人的心境,捕捉到一张以那个时代为对象的照片。

在《直到长出青苔》一书中,鲜少动笔的杉本“在铅笔芯与白纸表面交织出的一个个文字里,发现了令我惊讶的自己”,也为无声的作品赋予了更鲜活的血肉。

影院即神殿

杉本博司最为人所知的身份,是摄影家。但在《直到长出青苔》的后记中,他表达了对这个标签的不满。他写道:“我因此想要创造新的名词:幻视家、摄幻家、幻想家……”值得注意的是,这几个叠合词都有一个共同的语素——“幻”。这意味着,杉本认为自己的工作是看到、收摄和思考幻象。

从技术角度来看,我们可以把“幻”理解为虚像。镜子前面有一根蜡烛,而镜子里或者说镜子后面,看上去也有一根同样的蜡烛。这种视错觉出现的原因,在于脑补。视网膜实际接收到的光,是分成两段的折线。烛光照射到镜面上,然后反射到视网膜上,但人的感知系统假定光总是沿着直线传播。换句话说,视网膜、镜面必然会和某个东西成三点一线。于是,镜面到视网膜的光线的反向延长线上就出现了一根蜡烛,这便是“虚像”,也是杉本《虚之像》一文的现实依托。

即使在基础的感官层面上,杉本要表述的思考也并未沦于空泛。他要说的不是一切照片都是幻象,更不是一切感官经验都是虚假的。从一名摄影师和观察者的视角,而非哲学家的云端出发,他似乎没有理由去否认客观世界的存在,或者反对“愚弄”世人的躯体。虚像之虚不在物中,也不在眼中,而在两者的关系中。用杉本自己的话说,是“测量着自己与世界之间的距离”。在某种意义上,他是一个对世间有深深眷恋的人。

他指出了人眼与相机的相似之处,但更重要的是阐发了两者的一个关键区别:人眼没有快门。快门决定了光线进入光圈,通过镜头,最终照射在底片上的时间。由于人体构造的特点,人不能以“果断的态度”决定保留哪一个时刻的光线,又排除哪一个时刻的光线。用摄影的术语说,人眼总是处于过度曝光的状态。过曝照片中的光源通常会过度明亮,甚至形成刺眼的光斑,吞没其中原有的一切细节。杉本自己的一幅摄影作品就鲜明地体现了这一点。

从1976年到2001年为止,杉本博司拍摄了世界各地的众多剧院,其中以美国电影院为主,取名为“剧院系列”。1980年,他拍摄了美国俄亥俄州坎顿市(Canton,Ohio)的皇宫剧院。皇宫剧院的英文名字是movie palace,是盛行于1910年代到1940年代的大型电影院,以设计考究与装潢奢华闻名。

坎顿市的这一座剧院开放于1926年,通体由赤陶风格的砖块建成。赤陶是一种非常古老的陶器,直接将陶土低温烧制而成,常见于地中海沿岸,由此呼应了剧院的西班牙巴洛克风格。剧院内的天花板上点缀着夜空图案和代表星星的几千盏小灯,放映室中甚至还会投影出云彩,营造出安宁中潜藏着神秘与躁动的风格。

皇宫剧院的宗旨,是创造出脱离现实与日常世界的一整套体验。从在报纸和海报上看到影讯,到远远望见影院标志性的外形与色彩,到走进悬挂着巨幅招牌的对开大门,直到广播中响起“谢谢观看”,猛地提醒观众,梦幻时光已经结束为止。

1948年出生的杉本虽然错过了好莱坞黄金时代,但儿时也有过同样的经历。“突然间开演的铃声响起,房间在瞬间完全暗下,屏幕发出了刺眼的明亮影像,我屏住呼吸,忍住眩晕感,睁大眼睛看着。影片不断播放,我掉入了剧中的世界。那是一个有关维也纳少年合唱团的故事……电影结束时我开始慌张起来,该是身在维也纳某处的我,被拉回到东京电影院的座位上……我对于在电影院中浑然忘我,甚至流下眼泪一事,只感到羞愧不已。”

相比之下,现在最新的电影院通常设置在购物商场的顶层,是整体地产招租策略中的一个环节。技术进步带来了更加逼真的影音体验,却鲜有观众能在两个小时内真切地进入到另一个世界。画面太清晰了,观众太清醒了。

回到杉本的作品,他镜头下的坎顿皇宫剧院是极限意义的过度曝光,“曝光时间和电影放映时间等长”。屏幕是一片纯粹的银白色,周围的舞台、座椅、两座侧楼以及各种纹饰是最清晰的部分,再往外的部分就不那么清楚了。距离镜头最近的椅子,只能依稀看到靠背和扶手的顶部,天花板更是一团漆黑,把银幕映衬得像是濒死体验描述中常见的隧道入口一般。这个比喻并非全然危言耸听。杉本将影院感受比拟为宗教体验:“音乐、舞蹈、麻醉性植物等巫术仪式,能让属于一个共同体的人群集体进入催眠状态,全体共同体验幻想与幻觉。”

关键词“幻”再次出现。不妨说,对准皇宫剧院的杉本镜头正是为了把握住这种穿越时间的体验吧。

时代的照片

《直到长出青苔》是中年杉本博司应邀撰写的杂志随笔的结集,一共16篇,每篇开头都有一段作者自问自答形式的引子。杉本自谦道:“但是现在思考起来,这些问题或许造成了反效果,希望不会让终于翻开书阅读的读者扫兴。”

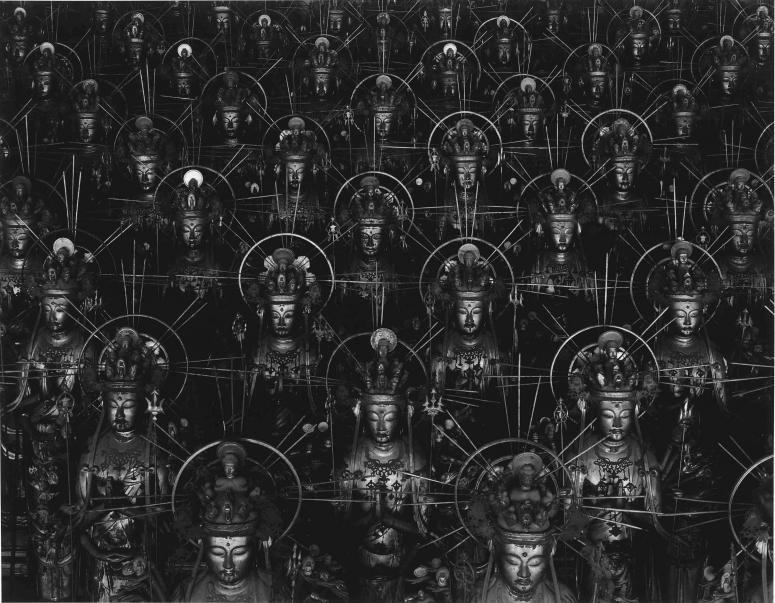

在大多数情况下,这些引子都是很直观的,与文中内容有着密切的关联,甚至当作梗概来看也不为过。但异数也是存在的。就我个人的阅读经验来看,《京都的今貌》就是这样的一个异数。文章开头是一张十一面千手千眼的观音像,供奉在京都名刹三十三间堂。

三十三间堂建于1164年,创立者是以恋权与权术著称,一生翻云覆雨的后白河法皇。法皇是天皇出家后的尊称。彼时,后白河已经让位六年,但反而能以现任天皇父亲的身份掌握朝政。不过,这已经是天皇掌握实权时代的余晖了。

1185年,源赖朝建立日本的第一代武家政权——镰仓幕府。1221年,后鸟羽上皇下旨讨伐幕府,结果惨败。又过了20多年,三十三间堂失火烧毁,由幕府主导重建。照片中的观音像占满了大半个画幅,非常具有压迫感。从这种感受出发,杉本在问答引子中这样写道:

Q:但是感觉和三十三间堂实际看到的佛像,差异相当大。

A:那是因为镰仓时代再建以后,又经过重新塑造,庄严之感已消失殆尽。

Q:这么说来,这里所拍摄的,可说是镰仓时代的佛像吧。

A:是的。这应该很接近后白河法皇、后鸟羽院所见到的佛像形态,也就是说,这是镰仓时代的照片。

按照常规的写法,即使这段引子不是全文的主旨,而只是在开头用来吸引读者的花头,那么杉本至少也应该在文中稍加解说“庄严之感”是如何在镰仓时代消失殆尽的。当然,联系观音像初造与重造80年间的日本历史,我不难想到一个现成的答案:随着天皇权威的一落千丈,皇室寺庙中供奉的佛像也失去了光彩。于是,我会预期作者更详细地讲述这段故事,最好是描绘一下前后两座造像的具体区别。

可惜啊,杉本没有满足我的预期。他讲述了后白河法皇与兄长崇德院争斗的经历,并结合史实解读了几首不同风格的短歌。千手观音直到文章后三分之一才出现,讲的是三十三间堂的缘起。故事说是权倾朝野的大臣平清盛夜居山中,感应到千手观音,于是“捐出财产,为后白河上皇建造了莲花王院三十三间堂供奉一千零一尊千手观音像”。

杉本博司作品《佛海》

当然,文章本身是完整而通顺的,而且杉本在正文的第一句就奠定了全文的基调。“一解读历史,历史的因果便像无边无际的细网漫撒开来,最后仿佛被云消雾散后的幻觉所笼罩。”事实上,后白河法皇及其所处的变革时代牵涉众多史学课题,不亚于我国的周秦之变,远非区区十几页所能涵盖。

于是,杉本有意无意地将注意力从客观事实与理性推理移开。诚然,按照字数来算的话,百科程度的史实简述占了全文的大头,但文章的精魂显然在诗画之中。历史故事一方面是给不了解这段历史的人——看起来,不了解本国历史的日本读者也不在少数——补充背景,一方面是为诗画营造的氛围填充若有似无的骨肉。

文中有两幅对比鲜明的图。一张在第78页,左侧是争权失败被流放,化为怨灵的崇德院,乘云腾翔于湍瀑之上,右侧磐石则端坐着主动前来镇抚的高僧西行,朴素线条中蕴含着张力。另一张在第84页,出自平清盛捐建三十三间堂时一同奉献的精美佛经,图中描绘了金碧辉煌的西方极乐世界。即使出家之后,后白河法皇也是彻头彻尾的俗世行乐之人。如他本人所说:“吾为游乐而生,吾为嬉戏而生。”兄弟二人同为天皇,却天差地别。有这两幅图在脑子里,笼罩着全文的幻觉便稍微消散了。

读罢全文后再来看开头的引子。现在,问答中的另一个部分吸引了我。“这是镰仓时代的照片。”这句话的意思是,照片的对象不是佛像,而是镰仓时代。为此,他试图用富有压迫感的黑白照片来还原后白河法皇、后鸟羽院两人看到佛像时的心境。这便契合了后文讲述的史实与灵动的诗画。

《直到长出青苔》中还有一篇题为《末法再来》,讲述了作者申请6年后终于获准拍摄三十三间堂千体佛的经历与感受。最后的一段话神奇地呼应了《京都的今貌》开头的引子,甚至让“京都的今貌”这个题目有了更清晰的意义。他写道:“在信仰已经消逝的现世,却还存在着深陷于末法时代里的我。我脑中开始浮现自己成为佛像的姿态。”

ABOUT / 相关报道