上千家NGO疏通救灾“肠梗阻”,草根组织助力战“疫”最后一公里

2020/02/25 | 作者 钟坚

郝南现在每天的工作时间是,从早上一直到凌晨4点。前段时间,他更几乎是24小时连轴转。

武汉疫情发生后,他在正月初四就匆匆辞别家人,从老家大连返回北京,打开电脑,开启他的线上救灾信息流程。

郝南是卓明救灾信息服务中心负责人,这是一家NGO(非政府组织)公益机构,在公众中素有知名度。其主要工作是灾害发生后组织各地信息志愿者线上协作,任务分包,在紧急响应中为国内救灾组织机构实时提供灾情分析、组织需求、民间行动和政府工作等决策信息参考。

“1月22日晚上启动,第二天上午,信息发布仅2个小时,就有2000来名志愿者报名,这些人来自全球各地。”郝南说。

卓明救灾信息服务中心启动当天,由国际巨星李连杰发起成立的壹基金也宣布全面介入武汉疫情救援。武汉云豹救援队是壹基金在武汉的救援联盟伙伴,队长向东很快接到与壹基金相关的救援信号要求,不到半天,各个救援网络体系上每个节点全部被发动起来。

在汶川地震后成长起来的韩红爱心基金会,也很快以基金会名义发起募捐,短短几日就有150多位明星艺人响应,捐赠者云集。

郝南估计,在疫情核心区域武汉,和疫情严重的湖北及周边地区县市,围绕医疗物资救援、社区服务、心理健康辅导等领域,这些NGO组织每天在进行上百场与时间赛跑的较量。

一个草根组织诞生记

武汉疫情来临前,程瑞“从没有碰过公益的活儿”,他是一个自媒体人,在北京创业,春节前回到家乡湖北荆州过年。

1月23日那天,武汉官方宣布,正式封城抗疫。程瑞在家坐不住了,看着周遭越来越严峻的形势,觉得有必要做点什么。他与马力等几位朋友商量了一下,建了一个名为“武汉周边互助群”的微信群。

最初大家的研判是,武汉封城后,国家很快会调配大量物资,但武汉周边的医院,比如承担初筛任务的市县区二类医院,因为没有那么引入注目,恐怕压力会巨大。形势的发展很快证明他们的判断,湖北黄冈、荆州、仙桃等地医院陆续因为缺少口罩、护目镜、防护服等物资,处境变得极度困难。微信群里,荆州县医院一位护士穿着普通的医疗护具蹲在地上吃方便面的照片被传到群里,大家看了唏嘘不已。

程瑞提议将群名改为“燃灯计划”,意为改变武汉以外市县医疗物资紧缺的“灯下黑”问题。众人一拍即合。

武汉草根公益组织燃灯计划宣传图片

1月27日筹建,1月30日“燃灯计划”救助体系趋于完善。不过两三天的时间,一家草台公益机构便告建成。核心成员中很多是各个公司的CEO、副总裁、产业和业务负责人,连财务组负责人都是一家公司的CTO兼任,核心群成员的执行力异常强韧。

没有人有做公益的经验,全部靠现学现做。以核心群为基准,“燃灯计划”扩建了湖北各县市的志愿者小群,添加了各地市小规模的医院群,群内各司其职,有专人负责找货,对接工厂渠道,专人联络各类基金会和募捐人。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

新生公益组织第一步要做的是信任,每条渠道都要通畅,“好让别人看到我们是真的在做事。”程瑞的做法是,先反复甄别几个货真价实的卖货人,再拉进几个认识的医生解答问题,做专业甄别,然后再对接各类社会募捐资源。

这个公益平台上,有了需方,再去找更多的供方,所有的资料信息都在网络共享,很多双眼睛都盯着,“摸着石头过河”,这便是他们几个行外人士做公益的逻辑。大家的神经高度紧张。

第一批受助对象是武汉市江夏区中医院,医生们一次性收到“燃灯计划”捐助的500个护目镜,立马拍了照片反馈过来,“看到捐赠的护目镜被医生用上了,大家高兴坏了。”程瑞说,“这是我们的第一次!”

开展救助不久,马力收到武汉市精神卫生中心一位医生的求援信。对方告诉他,他们医院收治的是精神病患者,但是之前收治的当地冠状病毒肺炎患者导致了十几个患者感染,以及近10位医护人员感染。

“我们科主任、护士长、医生都中招了,而且其中有位八十多岁的返聘老专家症状很重。因为定点医院床位紧缺,我们甚至腾退出一个病房隔离救治自己的职工。”对方还告诉他,因为没有防护服、护目镜,医生自己私下都在通过各种关系联系供应商,看能不能买到。

接到请求后不久,“燃灯计划”很快设法对接了一个捐助者,以最快的时间满足了医院的要求。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

“这次杂牌军发挥了大作用”

在知乎等网络平台,程瑞、马力等人,拥有不少的话题粉丝,几个人的网络动员能力很强,“燃灯计划”开始启动的头几天,群成员迅速扩大到200人。“有做IT行业的、做餐饮的、做区块链的、理发店的,还有教师、公务员,什么人都有。”马力在北京的公司本身做人才孵化这块,有现成的一帮产品经理,基本都是具有互联网思维的年轻人。

几个项目促成后,“燃灯计划”美誉度大增,群成员也增加到千人以上,分成两个大群,全国各地成员都有,湖北本地只占4成。项目核心组负责医疗物资采购的成员有四人,一个在南昌,一个在南京鼓楼,还有两个荆州人。负责物流管理的一个成员在武汉。

互联网时代的网络公益组织形成迅速,见效也非常快。至2月8日,“燃灯计划”已对接了湖北省内721家市、县、镇、乡、村医院,经手的医疗救助物资总计达到1500多万元。“燃灯计划”几个发起人成就感满满。大家做公益不图什么,有的只是想为武汉抗疫出一把力,有时单单就是为了参与后转发朋友圈的快感。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

武汉疫情爆发后,郝南的NGO救助平台,“一下涌入太多的人,用都用不过来。”郝南将这些海内外志愿者和社会慈善机构分别组建成6个群,每天不停地进行灾情更新、医疗援助物资、物流通关等信息的对接交流。

与韩红基金会、壹基金、卓明救灾信息服务中心等专业的NGO组织相比,“燃灯计划”只能算是草根公益机构、“杂牌军”,有的甚至只是一个临时组建的微信群,群里一大堆不认识的陌生人,大家却都是为了一个集中的目标在忙碌。

“保守估计,在武汉至少活跃着像我们这样规模的公益组织50来个,人数超过万人。”程瑞接触到的很多草根公益组织都是临时组织,许多就是一个微信群,有的名字直白通俗,如叫“口罩大军”“口罩下乡”,这些组织生命期短的,一笔募捐的钱花完就散伙了,稍长一点的是以“武大加州”“武大纽约”等校友会命名的公益募捐群。

当下的武汉,可能有上千个慈善机构和公益组织在活动,郝南评价称,“在这次救灾中,民间草根公益组织这些杂牌军发挥的作用,远远大过一些传统公益组织。”

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

“友军抢了我们的货”

一个新生的机构刚冒出来,凭什么去取得慈善机构和募捐人的信任?他们又怎么相信你们是真的在做善事?程瑞的“燃灯计划”开始的时候,也碰到同样的难题。

网上各种信息很多,骗子也很多,有的是微商,有的是二道贩子,程瑞通过网络交易时通常会要求先查看对方的芝麻信用分,还会要求对方举着自己的身份证拍个短视频,通过各种环节来避免上当受骗。

草根组织的第二道难关是医疗救援物资的专业知识门槛。最开始的时候,大大小小的各种渠道募集来的货源被一腔热心的民间公益志愿者送到医院,结果送到医院,护士发现,很多东西并不能用,只能拉到仓库放起来。

“什么N959490是对颗粒过滤的效能区分,还有被嫌弃的韩版KN94、俄版、欧洲标准等等,没几个人能搞得明白。”后来“燃灯计划”群里有人甩了个文档,里面有中南大学关于医用物资的民用和医用的科普知识,事情便慢慢地理顺了。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

武汉疫情成为举国热点后,四面八方的捐助源源不断涌来。

据不完全统计,截至2月11日12:00,腾讯、阿里和支付宝三家平台集合页面中69家拥有公开募捐资格的慈善组织共上线106个募捐项目,累计筹款总额高达658,741,930.75元,捐赠人次13,360,598次,平均每笔捐赠金额为49.3元。

各类善款中九成以上是购买各类医用救援物资,巨大的资金洪流裹挟着各种社会人脉资源通过各种渠道开始在全球疯狂扫货,

口罩的货源变得异常困难,“燃灯计划”专门有几个志愿者在各地采购,一开始面向湖北省内几个口罩厂购买,过后不久厂家被国家征用,就转向国外。很多次他们被供应商放了鸽子,原本答应给他们的货源,到最后一步反悔了。

不少货源最后在途中被是被和类似他们同样目的的人们抢走的。“被友军抢去也没关系,只要能捐出去就是胜利,谁捐都一样。”马力大度地说。

“燃灯计划”成立之初就定下规矩,只募集对接货源,不过手募集资金,“怕说不清楚”。到后期,程瑞、马力他们一群彼此熟悉的朋友也凑了几十万元,寻找资源,为的是更好地找货,帮助到那些拼搏在一线的医院和医生们。

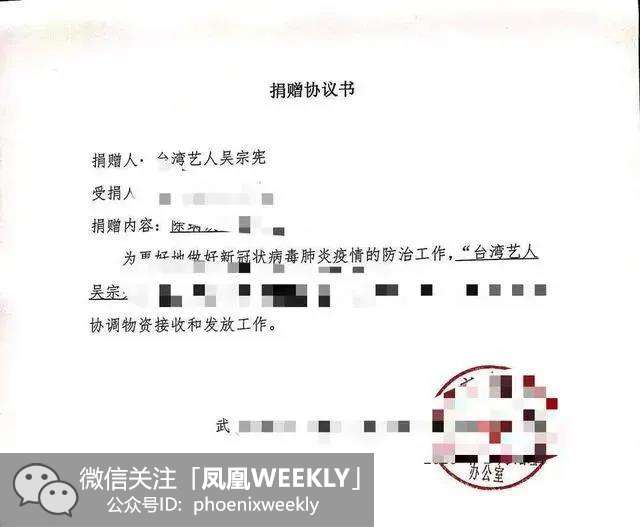

捐赠协议书。台湾艺人吴宗宪通过燃灯计划给湖北省境内医院捐赠了200台海豚吸尘器,平均一台价值2万元,希望给一线医护工作者带去更好的环境

新生民间公益组织成型、发力

郝南提议对他的采访放在凌晨2点半,因为这个时间段他才有可能从忙碌的平台工作中抽出一会儿工夫来聊事情。

2008年汶川地震时,郝南是北大医院的一名医生。成为这次地震救灾志愿者后,他辞去公职一心一意做灾害应急救援公益。

医生出身的郝南,对这场突然降临的公共卫生事件,有着特殊的职业敏感。他第一时间中止假期,回到北京办公室。平台显著的影响力让他在第二天召集了众多的志愿者,马上进入工作情况。

军队护士出身的韩红对此类事件也有着足够的应对经验。按照预定工作计划,韩红爱心慈善基金会今年准备对云南省贫困地区展开专业的医疗援助。这个同样在汶川地震后迅速成长起来的NGO已持续开展了9年的“百人医疗援助系列活动”。在基金会的工作版图上,正处于现在进行时的还有一个名为“记忆包裹”的公益项目,专门针对国内阿尔兹海默症患者群体展开。

因为武汉抗击新冠疫情中的出色表现,韩红基金会的声誉大振,达到前所未有的高度。壹基金的快速反应也令人称道。这些大型的NGO都是经历过各种灾害事故的考验,有现成的网络体系。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

相反,内地有些慈善组织面对疫情时不知所措,没有明确的行动方针指引非医疗健康领域的组织何时介入、如何参与突发公共卫生事件的应对工作。事件爆发不久,各类基金会和慈善公益组织、社会捐赠人都把重点投入到医疗设施、防护设备、药品硬件设施的支持上,导致所有资源集中抢购物资,乱象丛生。

“有种打乱仗的感觉。”程瑞的体会是,战线拉得太长,各条线上都出情况,比如海关通关程序复杂,有的海外华侨募捐的物资必须要求有三证,还要有慈善总会的盖章,否则不予放行。“好在很多华侨海外购买的口罩等实际上都是国产的,又在捐赠物资包装上鲜明地写上‘中国加油’‘武汉加油’字样,这样海关看了知道是捐赠的,大大加快了通关进度。”

物流的输送也有问题。湖北各地封城后,民间车辆统一不允许加油,民间公益组织现有的几辆私家车用完油后,只得向邻居借用。后期为了调运救援物资,“燃灯计划”的组成人员甚至调动了医院的救护车和公安的警车帮助运货。

武汉草根公益组织燃灯计划日常救援

武汉封城之日,指挥部曾下发通令,“只通过省市红十字会捐赠”,这项政策一度给很多民间NGO组织和志愿者兜头浇了一盆冷水,不少公益人士不理解官方的这一做法。后期因为救灾形势吃紧,越来越多公益组织和社会捐赠者力量融入,这一规定渐渐被搁置。

内地公益人士黄庆委认为,武汉起初抗疫将民间公益组织排斥于外的做法,与地方政府呆板教条的思想不无关系;客观上,也与应急体系对社会组织不重视有关,“原先救灾和公益慈善社会组织都是民政的核心业务,应急系统独立自成体系后,很多融合还未完成。”

他表示,内地本土民间公益组织经过十数年的发展,已具备很强的专业执行能力、社会动员力和公信力,这些组织足够地动起来,就能解决民间捐赠和救灾的“肠梗阻”问题。

“经此一疫,我们已经建立了一套可被慈善组织和公益团队复用的协作流程和方法、模板。”“燃灯计划”发起人马力表示,但程瑞决定在2月14日这天解散“燃灯计划”,他看到地方政府通知,13日前后,各类工厂、物流企业会陆续复工,“国家机器转起来,我们能发挥作用的空间就比较小了。”

程瑞说,接下去他得考虑自己的生计问题。散伙后,“燃灯计划”的一些地市志愿者小组还在继续,直到疫情彻底结束。