爱情、遗忘、向死而生: 马尔克斯的最后二十年

小说《百年孤独》销量超过5000万册,2024年恰逢作者加夫列尔·加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez)去世十周年。继长子罗德里戈·加西亚(Rodrigo García)出版回忆录《一次告别》后,马尔克斯本人的遗作《我们八月见》也推出了中文版。

与《百年孤独》恢宏魔幻的风格不同,《我们八月见》是一曲饱含激情的夏日抒情小调,包裹着肉体终将衰老的命定感。罗德里戈这样形容:“《我们八月见》是他顶风破浪克服万难的最后一次创作结出的果实。那次创作过程就像一场赛跑,比赛一方是艺术家追求完美的天性,一方则是日渐衰退的记忆力。”

生命最后十年,马尔克斯的记忆力被阿尔茨海默病逐渐吞食。最后三个月,他连自己写了什么都不记得,但听到熟悉的古典乐,他仍会眼中带光。与命运形成互文,爱情与死亡是马尔克斯小说的重要主题。从新闻记者到小说家,从抗议皮诺切特军政府的左翼斗士,到探讨爱情的晚年写作,他终其一生都周旋于那“更残酷且不可逆转的遗忘”。

而早在《百年孤独》和《番石榴飘香》里,马尔克斯就声明了爱情这枚硬币的另一面——孤独。这或许才是他写作的最根本母题。《百年孤独》里如是说:“即使以为自己的感情已经干涸得无法给予,也总会有一个时刻,有一样东西能拨动心灵深处的弦,我们毕竟不是生来就享受孤独的。”

戴上诺奖桂冠后

1982年,在获悉自己被授予诺贝尔文学奖时,马尔克斯对妻子梅塞德斯说:“我完了。”

他是哥伦比亚第一位获得诺贝尔文学奖的作家,全国人民为他欢呼,他的住所沿街被堵得水泄不通,名流纷纷祝贺。也有媒体担心他会被源源不断的邀约和会议毁掉,毕竟,大作家获得诺奖后写不出好东西并非孤例。

幸运的是,马尔克斯之后又写出了《霍乱时期的爱情》《迷宫里的将军》等杰作。事实上,真正对马尔克斯的写作构成致命打击的不是诺奖,而是衰老与疾病。

1999年,马尔克斯确诊了淋巴癌,在此之前,他的创作产量并不低。他根据父母的爱情故事和一篇令他印象深刻的报道,完成了《霍乱时期的爱情》。这部小说的销量不逊于《百年孤独》。小说将爱情的事与愿违写到极致,马尔克斯曾用这句话来描绘书中故事:“他们在二十岁的时候没能结婚,因为太年轻;他们在八十岁的时候还是没能结婚,因为太老。”

在这之后,马尔克斯又陆续创作了以玻利瓦尔将军为原型的《迷宫里的将军》、短篇小说集《梦中欢快的葬礼和十二个异乡故事》、中篇小说《爱情与其他魔鬼》《苦妓回忆录》与遗作《我们八月见》。

这些小说题材各异,但都与爱情有关。例如《爱情与其他魔鬼》,呈现了一种沉溺于自我牺牲的爱。小说里,女孩谢尔娃的悲剧,起源于无爱家庭和社会观念的愚昧。她的父亲卡萨尔杜尔罗侯爵曾爱上一个平民女子,却因为阶级不同,侯爵屈从于现实,选择了门当户对的小姐。不幸的是,这位贵族小姐死于一次雷击意外,侯爵因此沉溺于自责当中,他在失去爱情与愧对他人的双重悔恨中煎熬度日。

直到52岁那年,侯爵遇见了谢尔娃的母亲贝尔纳达,他一度以为重逢了爱。但原来,贝尔纳达并不爱他,而是觊觎他的财富,她在怀孕后成为侯爵夫人。谢尔娃就这样降生在一个无爱的家庭里,上一代的悲剧导致她活在一个被冷漠蚕食的环境中。

当她被一只流浪的疯狗咬伤时,她被判定为魔鬼附体。家人抛弃她,人们疏远她,她在修道院的牢房里手脚被皮条捆绑。在那里,她遇见了德劳拉神父,他们不可救药地靠近彼此,在黑暗的岁月里互相取暖。谢尔娃将神父之爱视作无望生活最后的救济,神父将爱视作他信仰的方式。当他对谢尔娃倍加思念,为了克制这种思念,他不惜用戒尺抽打自己,以苦行僧般的自我施虐来对待爱情。

可他没有真正拯救谢尔娃,他仅仅将爱投射在话语和自我施虐上。谢尔娃在主教的残酷虐待中走向死亡,神父在信仰被现实击溃后走向幻灭。马尔克斯借阿布雷农肖医生的话概括了这一对爱人的关系:“爱情让两个素不相识的人处在一种依赖关系中,而这种依赖是自私又不健康的,这样的感情违背天性,它越强烈,就会越短暂。”

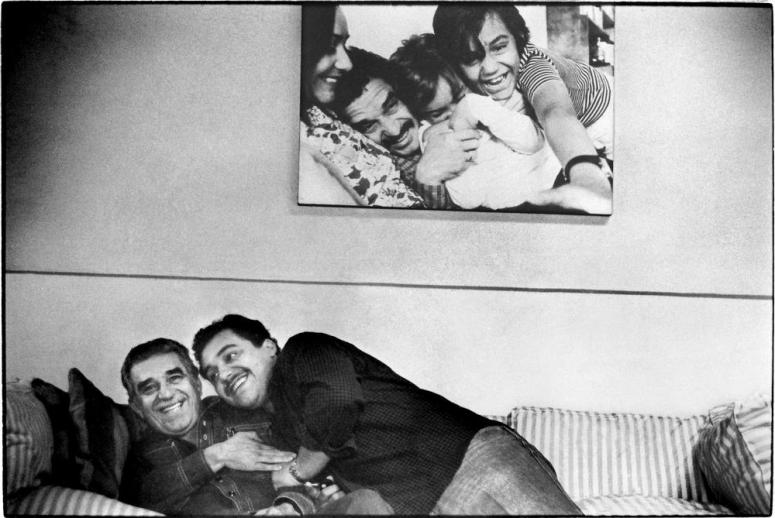

马尔克斯夫妇,在墨西哥城的家门口。1961年,这对夫妇带着1959年出生的大儿子,坐灰狗巴士周游美国南部,最终选择在墨西哥首都墨西哥城定居。

爱情是他最执着的母题

获得诺奖后,除了发表作品和社会应酬,马尔克斯生活的主旋律就是重逢与告别。

他修复了和父母的关系,聆听他们的爱情故事。可惜在1984年,他的父亲匆匆离世。1996年秋天,他参观了一个名叫比兰的小镇,看到朋友小时候居住的老房子、上学的学校,最后在朋友父母的墓前献了一束花。

有趣的是,马尔克斯也在1990年代到访了中国。但因为盗版问题,他半是愤怒半是玩笑地撂下狠话:“我死后150年都不要授权中国出版我的小说,包括《百年孤独》!”

原来在1990年,马尔克斯与代理人卡门到访中国,其间得到了钱锺书等著名文人的款待。但这一趟中国之行给马尔克斯留下了不好的印象,因为在北京和上海,他看到盗版商捷足先登,早已将他的小说贩卖到大街小巷。原来,他的一系列作品被多家出版社擅自出版,他随随便便就能在京沪各家书店看到自己的“盗版书”。在当时,许多中国出版社对“版权”还没有清晰概念,有粉丝甚至捧着盗版书去找马尔克斯签名,这些都让马尔克斯感到不悦。

其实早在1982年,上海译文出版社就出过一本厚达七百多页的《加西亚·马尔克斯中短篇小说集》。1980年代和1990年代,仅仅《百年孤独》一本书,市面上就有多个版本的盗版。而真正取得马尔克斯方面授权,也是如今最为中国读者熟悉的范晔翻译、新经典出版的《百年孤独》译本,出版时间是在2011年6月。也就是说,从1990年到2010年,在中国的书店中出现的《百年孤独》,其实都是盗版。

与此同时,在写完《霍乱时期的爱情》之后,马尔克斯着手构建“中老年爱情三部曲”。他曾说:“我在写三部曲,每本大概两百页左右。主线就是老年人之间的爱情。爱情是否会随着年岁增长而不同?我在写《霍乱时期的爱情》时有了这个想法,既然我现在还在写,就可以不断改进。其中一部分我从川端康成的《睡美人》中获取到了灵感。”

《睡美人》中有一句话:“死亡是老年人所拥有的,爱情是年轻人所拥有的。人可以拥有很多次爱情,而死亡却仅有一次。”

由于马尔克斯的辞世,我们如今已不知道完整的“中老年爱情三部曲”是怎样的。媒体互相引用的说法是,《爱情与其他魔鬼》《苦妓回忆录》《我们八月见》就是这三部曲,但马尔克斯晚年仍然经常修改手稿,也有一些作品他并不满意,所以中途夭折或压入箱底。就连《我们八月见》也是他本人不想出版的,他的两个儿子其实违背了马尔克斯本人的意愿,才让这部遗作得以问世。

早在1980年代初创作《霍乱时期的爱情》时,马尔克斯就开始构思《我们八月见》。其间修改五稿,仍不满意,奈何记忆衰退是个人无法抗衡之事,他只能赶在彻底遗忘情节之前把小说结尾完结。

这部小说的中译本只有薄薄一册,5万字体量。主人公安娜·玛格达莱纳·巴赫年过45,结婚24年,经历过两次生育,有一个深爱她、她也深爱着的丈夫。她来自一个音乐世家,父亲曾是一位钢琴教师,在省音乐学校当了40年的校长。她的母亲是小学教师,拥有克制的美德与情绪稳定的能力。她的丈夫则是音乐家之子,曾任管弦乐队指挥,后来接任教师职务。她的儿子是国家交响乐队的首席大提琴手,女儿能靠听觉学会任何乐器,却在恋爱中挥霍自己的天赋。

在马尔克斯的笔下,安娜的肌肤呈现出蜜糖般的颜色与纹理,黄玉色的眼睛在葡萄牙式深邃眼睑的映衬之下显得美丽。每年8月16日,她都要乘坐下午3点的渡轮去同一座岛上,光顾同一家花摊,祭拜同一处破败的墓地,将新鲜的剑兰放在母亲的坟前。

有一年8月,她邂逅了一位绅士风度、品位良好的拉丁裔美国人,“指甲如涂过天然指甲油般整洁有光泽,衬出一双老老实实的手,还有一颗善良而怯懦的心”。他们度过了一场酣畅淋漓的性爱,她体验到一种自婚礼之夜后就再未有过的愉悦的恐惧感。那是她此生第一次和丈夫之外的男人发生关系。

第二天,当她起来时,男人不见了。她才发现自己对该男人一无所知,甚至连他的名字也不知道,可是男人在她阅读的惊悚小说书页中间留下一张二十美元钞票。对她来说,这张钞票比惊悚小说本身更让她心悸。她得不到片刻的安宁,在回程的渡轮中哭泣,恨不得杀了那个男人,却又不得不惊惧地面对自己体内被唤醒的火焰。

当欲望的闸门打开,她不得不驾驭惊涛骇浪上的船只,血红色的大海在她面前,飘摇的风帆发出警告。年复一年,女人跟一个个陌生男人周旋,最后面对的最大课题仍是孤独和衰老。

马尔克斯没有去写人到中年越轨后导致的鸡飞狗跳,也没有上升到民族、神话、哲学的叙事。他纯粹地写欲望,写孤独,写生命激情在体内一次次苏醒。一度,我怀疑女主人公巴赫就是马尔克斯的变体,8月之旅是逃逸,是小说家的奇迹一跃,是那个短暂突破规范、找回年轻时写作感觉的时刻。而更多时候,他要面对的是衰老导致的笔力下滑、记忆力衰退和至亲好友的死去。

值得玩味的是,马尔克斯被奉为“魔幻现实主义”的代表。在关于他的叙事里,革命、民族、左翼理想、南美大陆的幻梦与现实,是高频词汇。马尔克斯本人也在成为国民作家后主动靠拢这样的叙事,尤其是在出版《百年孤独》之后,他抗议将军皮诺切特的军事政变,声援被流放和被屠杀的抗议人士,甚至一度有6年拒绝出版文学作品。而在宏大叙事的另一面,马尔克斯着迷于捕捉记忆、爱情与日常生活中的激情时刻。

创作生涯的最后时刻,他先后写下两本忠实于身体本能的小说,他用音乐般的文字雕刻孤独与爱情,最后都止于浪潮翻涌后的一人踟蹰。

这或许是影评人、新闻记者、左翼活动家、批判现实的知识分子之外,一个并不时髦但更日常的马尔克斯,他关注欲望、爱和死亡,在乎人不能解决只能共存的孤独。他执迷于呈现人类跨越阶级与种族,无论王侯将相都会有的苦恼。虽然老生常谈,但到头来,马尔克斯都将爱与激情作为人类凡俗生活的救济,或许在他内心的私人角落,这是比宏大议题更为重要的存在,是爱与孤独,而不是共产主义理想。

马尔克斯与长子罗德里戈·加西亚。加西亚是横跨哥伦比亚与墨西哥的电影电视剧导演、编剧、摄影师。

当作家遗忘了自己的写作

1999年,马尔克斯确诊淋巴癌。由于接受了化学治疗,他大脑中的许多神经元细胞被破坏,记忆能力随之受损。他的弟弟杰梅在接受采访时说:“马尔克斯过早遭受老年痴呆摧残的重要原因是癌症,后者一度将他推到死亡的边缘。”

2001年,因为治疗淋巴癌,他没能参加母亲的葬礼。2004年,在他稍微从淋巴癌的痛苦中缓解出来时,阿尔茨海默病又不告而来。马尔克斯的外婆、母亲和弟弟都患有阿尔茨海默病,当这个魔鬼向马尔克斯袭来时,他叹息像是等到了一场迟到的宣判。

马尔克斯的思维开始变得迟钝,下笔失误的次数在增多。《苦妓回忆录》暴露出他驾驭中长篇能力的衰退,自传《活着为了讲述》收尾在《百年孤独》令作家登上荣耀巅峰之时,余生的热闹与孤独都成为读者想象的空间。

在《百年孤独》里,马尔克斯写下过蔓延在整座村庄的失忆症。当失忆像病毒般袭来,奥雷里亚诺决定使用标签记录法,将重要事物的名称写在纸上;乌尔苏拉质疑现实与虚构的界限,提出部分人可以活在清醒之梦;何塞希望制造能够储存所有知识的旋转辞典;庇拉尔学习纸牌算命;治好全村人失忆症的吉普赛人梅尔基亚德斯,他的部落因为“逾越了人类知识的界限,从大地上被抹去”。

当记忆像宫殿的檐瓦般一片片剥落,昔日恢宏的建筑露出它脆弱、干瘪的一面,马尔克斯变得焦躁、沮丧、絮絮叨叨。他开始遗忘秘书、司机、厨娘、两个儿子,直到遗忘妻子梅塞德斯。他用令妻子愤怒的口吻发问:“这个女人为什么在这里发号施令,掌管家里的一切?她跟我一点关系没有。”而音乐陪伴了他最后的时光。他有时候一个人在花园中央驻足,有时候在室内微笑,像个质朴的孩子。有时意识稍微清醒,他说:“我失去了记忆,但幸运的是我会忘记我失去了它。”

人到七十,恰逢《百年孤独》出版三十周年,全世界报刊都在提及马尔克斯,他则与家人在国外的一处秘密地点庆生,尽量低调地度过七十岁生日。当幸存的朋友纷纷年过七十,马尔克斯感到意外又惶恐——死亡如夕阳之钟,生命这美丽的焰火即将落尽。

他形容死亡就像是在漆黑的夜晚突然关掉了所有的灯,那种黑暗带来的感觉让人愤怒而无力。他说:“有一天晚上,我正在读书,突然就想到死亡有一天也会降临到我的身上,这是无论如何也无法逃脱的事情。一想到这些我就感觉掉进了冰窟,浑身发颤。”

2007年3月,他回到大学时生活过的卡塔赫纳。将近六十年前,他在这里放弃了大学法律专业,也是在这里,他完成了《枯枝败叶》的初稿。马尔克斯大半生彰显出自信而勇敢的姿态,但在八十岁寿辰那天对朋友说:“我真害怕有一天像我妈妈一样失去记忆。”

在完成《霍乱时期的爱情》时,马尔克斯特地声明,这部小说献给妻子梅塞德斯。而在八十岁寿辰演讲中,他再一次感谢了妻子,在他还不是那个荣获诺奖的国民作家,在墨西哥潦倒度日的时候,是妻子付出极大的耐心支持他,并在他创作《百年孤独》时当掉了自己的首饰来维持经济开支。

据儿子罗德里戈的回忆,在马尔克斯生命的最后几个月,他已经连自己的小说都遗忘了,可是当熟悉的手风琴前奏响起时,他就好像想起什么似的,脸上露出幸福的神色。“所以,最后几天,护士开始在房间里为他播放巴耶纳托,调到最大音量,窗子全部敞开。音乐声蔓延到房子的各个角落。有些曲子是他的老友拉法埃尔·埃斯卡洛纳创作的。在这样的氛围中,音乐唤起了我的无限回忆。它将我带回父亲过去的时光,这是其他事物无法比拟的。我徜徉在父亲的过往中,又回到现在,耳边回荡的宛如最后一首摇篮曲。”

当马尔克斯去世时,罗德里戈这样写道当天的场景:“我再次望向房间里,父亲的身体从脚到颈部都已被裹好。床被降了下来,他平躺着,仅有一个薄薄的枕头将头部微微垫起。他的脸被擦洗过了,之前围在颈部的毛巾已经被撤掉,下颌已经合上,假牙也已戴好,他看上去苍白严肃,却很平和。一绺灰白的卷发贴在前额上,让我联想到贵族的半身像。我的侄女在他腹部放了一束黄玫瑰。那是父亲生前最爱的花,他坚信黄玫瑰能够带来好运。”

2014年3月,马尔克斯被一场重感冒击倒。4月17日,他在墨西哥城的家中平静离去。

6年后的2020年8月15日,梅塞德斯·巴尔恰去世。他们的长子罗德里戈叹息:“这种感觉就好比用望远镜遥望夜空,却再也找不到曾经一直在某处的一颗行星。”

其实,关于死亡,关于衰老时美与丑的辩证关系,马尔克斯早在短篇小说中就已展开想象。在《巨翅老人》中,马尔克斯描绘了一个年迈而丑陋,因为生长有一对残缺翅膀而被外界视作异类的老人。而在《世界上最美的溺水者》中,他塑造了一个巨大、美丽、无言、宛如奇迹般出现的溺亡者。

巨翅老人和溺水者埃斯特班,都是不能被大众理解、具有神秘主义气息的形象,但他们遭受的待遇截然不同。巨翅老人善良无私如圣徒,他为救他人的孩子而遭遇风暴,却因自己无法选择的外貌,遭遇村里人的恐惧和误解。人们对他投掷石块,孩子把他视作笑柄,他被投入鸡棚,像个家畜般被管理。即便如此,他仍用最大的爱宽忍世间的愚昧,而当他消失时,他变成了海平面上一个令人遐想的点。

而在《世界上最美的溺水者》中,溺水者埃斯特班的西语名是Esteban,意思是“花环,皇冠”。它是Stephen的西班牙语形式,Stephen的拉丁语变词Stefanos,恰恰就有荣耀、圣徒的意思。因此,埃斯特班的潜在形象可能是一位殉道者。

小说写道:“他们会把房子的正面刷成欢快的颜色,好永远记着埃斯特班。他们还要弯下腰去,在乱石间挖出泉水,在悬崖上种满鲜花,为的是在将来的某个清晨,那些大轮船上的游客醒来时会闻到海上飘来的沁人心脾的花香。船长会穿着礼服,带着他的罗盘和北极星徽章,胸前挂着一排在战争中获得的勋章,从后甲板走下来,指着加勒比海海平面上种满玫瑰的海岬,用十四种语言说,请往那里看,那里如今风声温柔,微风在人们床下驻足,就在那边,在那阳光炽烈、向日葵不知道该往哪边转的地方,是的,就在那里,那是埃斯特班的村子。”

多年以前,在马尔克斯的葬礼上,或许会有这么一位文学青年,回忆起《梦中的欢快葬礼和十二个异乡故事》序言中的那场梦境:“有一天,我梦见参加自己的葬礼,走在一群朋友中间,大家穿着肃穆的黑衣,气氛却像过节般热烈。所有人都因为相聚而感到快乐。而我则比任何人都快乐,因为死亡给了我这个同拉丁美洲的朋友们欢聚一堂的好机会。”

多年以后,人们仍会重复《百年孤独》的经典开头,证明马尔克斯并未死去。马孔多继续下雨,加勒比海的儿子撑伞前行,当青年人与革命者占领广场,他起身,回到了那如夏日冰块般的遥远午后,在美洲小镇的音乐里,安详在静谧的梦乡。

ABOUT / 相关报道