在启蒙时代,瓷器如何容纳现代性?

瓷器,长久以来都是中国的代名词。18世纪时,透过茶叶、瓷器等商品的全球贸易,中国文化传播到西方,流行一时。诸如伏尔泰(Voltaire)等启蒙思想家,视中国为乌托邦。温润的瓷器,自然也作为这乌托邦的象征,受欧洲上流社会追捧。

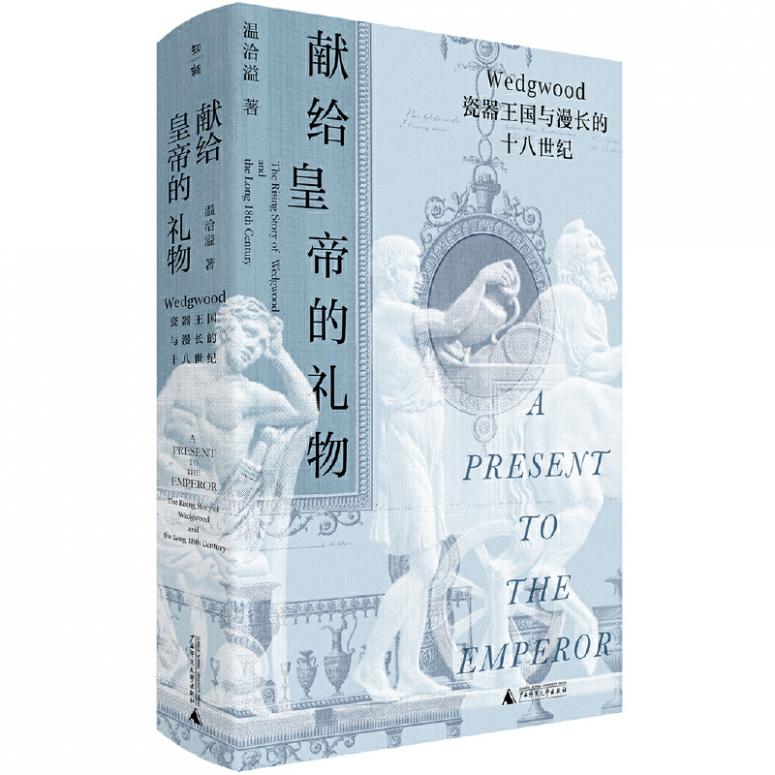

台湾历史学者温洽溢的《献给皇帝的礼物:Wedgwood瓷器王国与漫长的十八世纪》,正是关于瓷器的。不过,他所关注的并非中国瓷器,而是陶瓷设计师、实业家约书亚·玮致活(Josiah Wedgwood)所创立的英国瓷器传统。

在玮致活生前,他的瓷器便已成为英国国宝。在马戛尔尼使团(Macartney Embassy)进献给乾隆皇帝的国礼中,就有玮致活瓷器的身影。但彼时中国仍是第一大瓷器出口国,中国瓷器的审美影响着世界。与之相比,玮致活瓷器又有何特别之处?

在温洽溢看来,玮致活“富有实验精神,勇于技术创新,把科学理论应用到工业生产,缔造了现代化的工厂制度”。不仅如此,玮致活善于追赶潮流,有时,他甚至塑造潮流。在将希腊罗马美学元素吸纳进产品设计中时,玮致活瓷器成功地缔造了18世纪英国的新古典主义时尚。

以玮致活为切入点,温洽溢意在探究从“漫长的18世纪”中诞生的现代精神。在这一宏大图景中,玮致活瓷器扮演着怎样的角色?作为启蒙时代的陶瓷匠人,玮致活相信科学与实验的力量。正是他将瓷器生产塑造为一种工业,并使之深深嵌入现代资本主义的生产秩序之中。

全球贸易中的瓷器生产

《献给皇帝的礼物 :Wedgwood瓷器王国与漫长的十八世纪》

【中】 温洽溢 著广西师范大学出版社2024年2月

荷兰旅行家纽霍芬(Johannes Nieuhof),曾随使团觐见顺治皇帝。1665年,他将中国见闻写成《荷兰东印度公司使节出访大清帝国记闻》出版,引起欧洲读书界轰动。

书中提及南京大报恩寺的一座“瓷塔”,“瓷塔”高9层,共有184级台阶,全塔由精巧的大型琉璃构件组成。西人因不熟悉琉璃与瓷器的分别,看见这莹润的釉面便以为这是一座“瓷塔”。而无数铃铛点缀着塔身,风吹拂,便发出清脆的合唱,更增添些许神秘感。

这座塔原是明成祖为报父母养育之恩而敕令修建。如今,在昔日“瓷塔”的地基上,伫立着一座由玻璃与水泥砌成的新塔。纽霍芬笔下的“瓷塔”,已毁于太平天国时期的战火。

但在西方语境里,大报恩寺“瓷塔”已然成为中国的地标之一,与长城、故宫并列。西人对“瓷塔”的兴趣,很大程度上来自修筑该塔所使用的材料。他们误认为,这座塔是由瓷器筑成。而在西方的宫廷里,瓷器仍是一种象征着身份地位的奢侈品。“瓷塔”的意象,也因此应和着西人对这个富庶东方大国的想象。

人类很早就开始用泥土烧制陶器,真正精美的“真瓷”即硬质瓷,却只属于中国。宋代出现的秘色瓷,一度成为中国瓷器的工艺品质的巅峰。故自北宋起,瓷器透过海上丝绸之路行销海外,是中国最主要的出口产品之一。

作为出口产品,瓷器的样式必然受多元文化影响。以青花瓷为例,制作青花纹样所需的钴料,须从东南亚地区,如苏门达腊进口。元代时,则多用来自西亚的钴料。这些地区有一共同点,即都隶属于伊斯兰世界。青花瓷独特的审美特征,正是在与伊斯兰世界交流的过程中形成的。

由此可见,瓷器乃是18世纪全球贸易体系中的重要一环。实业家玮致活之所以选择瓷器作为自己终身的事业,除家族传承之外,很大程度上是因为他看出了在英国生产瓷器的潜力。

欧洲制瓷业同样有着悠久的历史,英国作家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)在他的名作《鲁滨逊漂流记》中,描述了鲁滨逊在荒岛上制作瓷器的经历。仿佛只有透过用火焰驯服泥土,鲁滨逊才能驯服这荒岛的荒芜。

不为人知的是,笛福另有两部《鲁滨逊漂流记》的续集传世。在续集中,鲁滨逊来到了南京,看见那一座“瓷塔”。不同于绝大多数西方旅行者对这奢华场面的艳羡,笛福透过鲁滨逊表达了他的忧惧。他担心,瓷器所象征的奢侈生活将损害英国平民的道德。同时,在进口瓷器上的巨额花费也会造成英国资本的外流。

玮致活瓷器的出现则大大缓解了这一状况。透过不断地创新工艺,完善英国瓷器的制作流程,使这些瓷器达到可与中国瓷器相媲美的地步,玮致活在千里之外的英伦三岛,建立起了自己的瓷器王国。

约书亚·玮致活的悖论

约书亚·玮致活出身低微。1730年7月12日,他出生于英格兰斯塔福德郡的伯斯勒姆。彼时,伯斯勒姆人口稀少,交通不便,既无铁路,又无运河。不过,此地优异的自然禀赋给了伯斯勒姆乡民们一个谋生之道。丰富的煤与黏土,让许多伯斯勒姆人世代以制陶为业。玮致活家族正是其中之一。

起初,伯斯勒姆出产的器具大多品质不佳,直到来自荷兰制陶胜地台夫特的艾尔斯兄弟——约翰·菲利浦·艾尔斯(John Philip Elers)与大卫·艾尔斯(David Elers)来到此地,带来了他们独特的“盐釉工法”。

这一工法可以将伯斯勒姆所产的红色黏土的潜能发挥出来,制成类似宜兴紫砂般优质的产品。而艾尔斯兄弟之所以来到英格兰,正是为了这红色黏土。

伯斯勒姆陶匠们透过窃取艾尔斯兄弟的秘方精进了技术,代价却是艾尔斯兄弟最终选择离开这片辜负了他们的土地,到切尔西继续其瓷器事业。而伯斯勒姆再度引领英国制瓷业,则要到玮致活的时代。

玮致活原本只会是一个普通的乡下陶匠,因循旧例,从学徒一路做起,他可以成为一名工匠大师,却绝无可能成为那个现代陶瓷工业的缔造者。12岁时,一场天花改变了玮致活的命运。

温洽溢写道:“若想成为一位陶瓷大师,首先就必须学会、精通‘旋制’(throwing)的技艺和诀窍。这一技术,需要脑力、手力和脚力的充分协调。当时,玮致活家总是用两只脚转动轮子来从事旋制的工作:一只脚支撑身体,另外一只脚(通常是右脚)操作脚动陶车。”但天花在玮致活的右膝留下了痼疾。受这后遗症困扰,玮致活似乎不得不放弃成为一名陶匠。

或许是因祸得福,当发现自己无法用身体从事制瓷事业时,玮致活选择用头脑来继续这一事业。有史以来第一次,实验的方法、实证的精神,被引入陶瓷工业的畛域。

他开始比较、分析各种黏土的优缺点,尝试新的烧制方法。这一离经叛道的行径,自然难以得到家人们的支持。玮致活的家族企业仍然固守着传统工艺,这使得他不得不离开家族企业的庇护,独自寻找一片天地。

1759年,玮致活在家乡开设了“常春藤之家”工坊。有别于传统的手工作坊,玮致活为工坊确立了新的工作纪律。其中不少规定,如打卡制度、计件工资等,如今早已司空见惯,在18世纪现代资本主义秩序刚刚兴起的时候,却是颠覆性的创新。

玮致活属于启蒙时代,他阅读、思考、做实验,活跃于启蒙知识分子的“文人共和国”,他手下的工人却几乎已迈入现代的门槛。对于他们来说,工业革命并非以蒸汽机的发明为标志,时钟的广泛使用才真正将工人拖入现代的工作秩序之中。他们开始被物化,刻板地按照一个机械的节奏生活。

而讽刺的是,身为废奴主义者与启蒙知识分子的玮致活,设计这些工作制度的初衷,乃在于改善工人的工作环境。这便是他的悖论所在,起初为人道而被创造出来的制度,最终成为了一种规训。

启蒙精神在复活的古物涌现

除了在生产制度上不同于中国瓷器,玮致活也有意在审美取向上创新。不过,作为一名实业家,任何创新都应带来一定的经济效益。故玮致活为其瓷器所选定的风格,便是18世纪英国方兴未艾的新古典主义风格。

18世纪也是史学家爱德华·吉本(Edward Gibbon)写作其传世巨著《罗马帝国衰亡史》的时代。吉本游历意大利时产生的怀古哀思,在那一世代的知识分子中颇为典型。玮致活也不例外。他的第二间工厂名为“伊特鲁里亚”,是以公元前900年左右在亚平宁半岛辉煌一时的伊特鲁里亚人为名。

伊特鲁里亚人擅长烧制一种名为“巴契罗”(Bucchero)的黑陶。英国作家D·H·劳伦斯(D. H. Lawrence)这样评价:“带着完美的柔和线条及活泼的生命力、为反叛习俗而开放的黑色花朵,或以令人愉快的流畅、大胆的线条所画的红黑相间的花朵,它们完全像遗世独存的奇葩在绽放。”

“伊特鲁里亚”工厂最广为人知的成就,就是对波特兰瓶的成功复制与商业化。而在转向复刻古物之前,玮致活的产品已经受到英国王室青睐,成为“王后御用陶器”。他为俄国的叶卡捷琳娜大帝(Catherine II)打造的一套计有952件餐具的“绿蛙餐具组”,正式交付前,曾于1774年在伦敦展览,观展者络绎不绝,甚至英国王后也莅临观赏。

但对波特兰瓶的复制,才真正使玮致活瓷器成为一个时代品位的象征。为了完成这一项工作,技术上与材料上的创新是必要条件。幸运的是,在玮致活预备复制波特兰瓶时,他刚刚取得几项颇为关键的进展。

其一是高温计的发明。这一发明使得以前只能靠陶匠的经验判断的所谓火候,可以被科学、精确地度量。烧制陶瓷的流程,由此也能够进一步标准化。其二则是玮致活在破解硬质瓷秘方时意外发现的一种新材料。他将这一种材料命名为“浮雕玉石”,或径直称其为“我的瓷器”。

波特兰瓶原件由浮雕玻璃制成,其颜色初看似是黑色,细看则是一种如子夜的海水般浮现出黑色调的深蓝。原件的微妙之处,也正在于其材质。玮致活惟有透过不断地实验,反复让他的浮雕玉石趋近波特兰瓶原件的材质。1789年12月,经过三年的研究,他终于成功地催逼出了浮雕玉石的潜质,使之与波特兰瓶若合一契。

温洽溢评价道:“复制波特兰瓶象征着一种启蒙的信念,深信科学知识和技术进步可以让现在临摹过去,而将往昔的文物转化成商品。”

启蒙时代的文化是向外扩张型的,人们相信可以用理性征服一切。在玮致活那里,他所希冀以理性征服的,乃是泥土,日夜承受我们重量的泥土,最广泛也最普通的泥土。然而透过知识,它们却被升华为一种奢侈品。或许这正是启蒙时代可爱的地方,彼时人们仍然相信,光明与黑暗之间有着豁然开朗的界线,这条界线便是理性。

ABOUT / 相关报道