新疆文学热:站在西北看中国

2024/07/05 | 作者 冯祎

在2024年上半年即将结束时,观众迎来了截至目前豆瓣年度评分最高的电视剧,既不是万众瞩目的《庆余年第二季》,也不是孔笙导演再度回归制作的《大江大河》系列最终章,甚至比群星荟萃的话题剧《繁花》还高了0.1,它就是高达8.8分的《我的阿勒泰》。

故事讲述了生长在新疆阿勒泰的汉族少女李文秀在大城市追梦碰壁后,回到老家与母亲相依为命,并结识了当地少年巴太,渐渐发现故乡之美的故事,通过李文秀的视角,一幅鲜活的新疆生活图景展现在观众面前。

《我的阿勒泰》向人们验证了散文改编成电视剧的可能性,也让观众认识了原著作者李娟。从古至今,新疆文学从未断代和失声,土地的确会像“长出麦子和苞谷一样长出自己的言说者”,他们为我们站在西北大地上看中国打开了一扇窗。

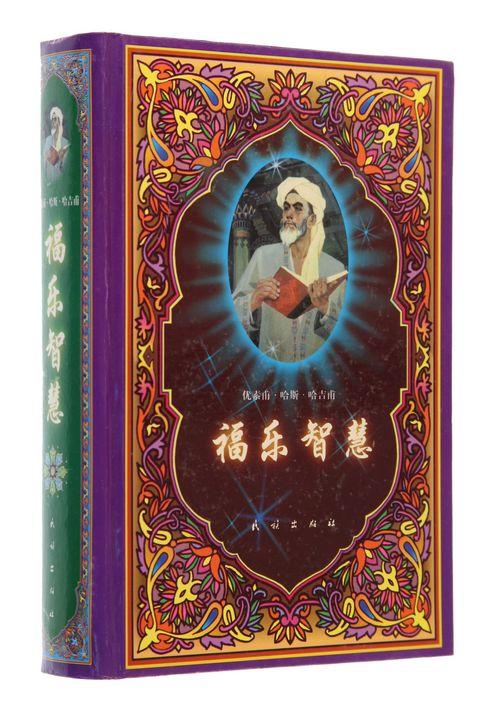

《福乐智慧》

新疆文学,从未失声

2023年11月4日,著名作家、诗人周涛在乌鲁木齐去世,这位首届鲁迅文学奖(1996年)得主,在上世纪八九十年代,与杨牧、章德益等人开启的“新边塞诗”风潮,在中国诗坛独领风骚近10年,如今“三剑客”失一,为新疆文学留下了一道缺痕。

就在“新边塞浪潮”席卷全国时,新疆古尔班通古特沙漠南缘一名乡村青年也成为了受益者,并从此走上文学道路,开启了新疆文学的另一个春天。他就是新疆文学的当代代表人物刘亮程。在得知周涛先生离去后,他写道:“先生诗文如山,定不会走远”。

1998年,刘亮程最重要的作品《一个人的村庄》出版,这部散文集透过一个“闲人”的眼睛,看到故乡的草木牛羊,日月星辰都是诗意的。他的名字迅速席卷了文学界,这部作品也被誉为“20世纪最后的文学景观”。

不久后,一个戴着眼镜、腼腆内向的姑娘慕名来到《中国西部文学》编辑部投稿。她拿着自己写的散文,递给身为责编的刘亮程,后者眼睛一亮,当即拍板要刊登这篇文章。这个姑娘就是《我的阿勒泰》的作者李娟。彼时,曾有编辑部的人怀疑李娟的作品是抄的,刘亮程说:“这只能是野生的,中国文学没有这样的范本让她去抄!”

刘亮程的眼光果然不差,李娟笔下的阿勒泰牧民生活,既艰辛又快活,那里的人,既热烈又执着,她的散文像一首散漫、悠扬又清新的诗,很快拥有了众多读者。她也很快成为了鲁迅文学奖、人民文学奖、茅盾文学新人奖最年轻的得主之一。

如今,新疆还有更多的刘亮程、李娟,在书写这片土地。

我们站在上帝视角看新疆文学,会惊奇地发现,这个历史上一直被中原视为边地的地方,从来没有在华夏文学长河中失声过。

古代自不必说,无论是维吾尔族文学双璧的《福乐智慧》(玉素甫·哈斯·哈吉甫著)和《突厥语大词典》(马赫穆德·喀什噶里著),还是流传至今的哈萨克民间叙事长诗《萨利哈与萨曼》,以及柯尔克孜族的史诗巨作《玛纳斯》,在世界文学领域都拥有姓名。新中国成立后,新疆文学依然步履不辍,诞生了祖农·哈迪尔、铁依甫江、库尔班阿里、郭基南等诗人和作家。

如果非要给新疆的旧文学和新文学划分一个界限,改革开放或许可以成为这个时间线索。在此之后,新疆文学出现了大量的长篇小说。要知道,此前,新疆文学一直以“充满诗性”见长,他们用诗歌记录生活、抒发情感,即便是复杂的历史事件或人物故事,也有长篇史诗用来撰写。而改革开放后,除了描绘地理风貌、民俗风情,新疆作家群也开始进行对历史和民族内核的反思。

像维吾尔族著名作家阿不都热依木·乌提库尔生前最后的小说《觉醒大地三部曲》、介绍哈萨克族的第一篇长篇小说《理想之路》(贾合甫·米尔扎汗著)、专注于生态小说的作家朱玛拜·比拉勒、描述新时期哈萨克变化的《潺潺流淌的额尔齐斯河》(夏木斯·胡玛尔著),以及多产的小说家买买提明·吾守尔、穆罕默德·巴格拉西等,都丰富了新疆文学的外延。

不仅是长篇小说,连此前在新疆土地上比较少见的散文和报告文学,也开始有了声量。这些文体主要描绘故乡风情,以及牧民的内心世界。而通俗文学中,也出现了写言情、探险、军事、伦理、传奇等多个类别。

更重要的是,随着一些内地汉民迁徙到新疆,诞生了一群“双语”写作者,他们既有汉语的文学观念,又能触及最基层的新疆人民的生活。

像周涛等人为代表的“新边塞诗派”、在散文领域后来居上的刘亮程、专写西部流浪汉的赵光鸣、讲述荒原凄清故事的董立勃等等,都促进了新疆文学题材的独特性和审美的多元化。

新疆文学的魅力正是边地赋予它的,这里汇聚了不同民族的文化积淀、艺术风格、审美偏好,这些共同决定了新疆文学形式的多样性。同是“新边塞诗派”诗人,周涛风格冷峻,杨牧风格奔放,祖尔东·沙比尔风格幽默。

最新一届的鲁迅文学奖中,获得短篇小说奖的董夏青青和张者写的都是新疆题材,前者的作品《在阿吾斯奇》描写的是边境守边官兵和家国情怀,后者的《山前该有一棵树》体现的是新疆人在恶劣的自然条件下不屈不挠的奉献精神。新疆题材的文学好像特别受鲁迅文学奖的青睐:周涛的《中华散文珍藏本·周涛卷》、刘亮程的《在新疆》、李娟的《遥远的向日葵地》、沈苇的《在瞬间逗留》、韩子勇的《西部:偏远省份的文学写作》、丰收的《西长城》……边疆的生活在他们的笔下充满跳动的生机和诗意。

生命,新疆文学的永恒主题

或许是生存环境比内陆地区险恶的缘故,边地的人们热衷于赞美生命。甚至在某种程度上,比起人,动植物被赋予了更多的情感投射。

在这些讲述新疆生活的文学作品中,马似乎是最不可或缺的。抛开品种不谈,新疆的马与蒙古的马,在意向上给人完全不同的感觉——蒙古的马是战马,是铁蹄,是开疆拓土,新疆的马是生活,是同伴,是相依为命。

比起牛和羊,马的饮食更挑剔,它们只喝最清凉的水,吃最鲜嫩的牧草。它们帮助了牧民了解时间、季节,辨别方向,以及万物生长的次序。游牧民族根据各个地方的气候条件,制定了严格的牧场迁移时间。为何要游牧?蒙古人有一句极为诗意的回答:“我们要是固定在一地,大地母亲就会疼痛,我们不停搬迁就像血液在流动,大地母亲就感到舒服。”如果问新疆人,想必答案亦如是。而这种以马主导的生活方式,也使得脆弱的草原生态系统可以维系下去。

著名哈萨克族女作家叶尔克西说,草原是哈萨克族的根基,马自然便成了他们首先想要书写的对象。1980年代,叶尔克西翻译了前文提到的哈萨克族作家朱玛拜·比拉勒的长篇小说《白马》。小说结尾,一匹种马在月黑风高的夜晚冲上了山崖,当太阳升起时,它纵身一跃,完成了涅槃。这个故事给她留下了很深的印象。

1993年夏天,叶尔克西在造访乌鲁木齐南山夏牧场时,竟亲眼目睹了同样的情景。后来,她写了一部中篇小说名叫《黑马归去》。“新疆传统中很多东西,就如同那匹黑马,它会以自己的方式呈现自己,也会以自己的方式结束自己。”哈萨克族作家乌拉孜汗·艾合买提的中篇小说《骏马的后裔》,讲述的也是主人与马之间的情感牵绊。

哈萨克族有两百多部史诗,一类是英雄史诗,另一类是爱情史诗。作为英雄必须要有两个朋友,一个是他心爱的马,一个是他心爱的女人。马被当作英雄好汉的伴侣,这样,马就被哈萨克人赋予越来越多的人文精神,并毫不违和地融入了普通人的生活中。当有新生儿时,邻居会问:生下来的是“拴马的”?还是“放马的”?前者指女孩,因为要“拴住”家园,后者是男娃,要养家糊口;哈萨克族男孩的成人礼仪式叫“上马成人礼”,如果与朋友闹翻了,会说“割马鬃“,跟古人说的“割席”差不多,且这种说法,还可以用于两个部族之间。

在新疆,哈萨克人选择了马,维吾尔人选择了驴,汉族人选择了牛,它们更多的是一种陪伴。

刘亮程历时5年完成的小说《捎话》,虚构了一个一千年前驴脑子里的世界。小说讲述了一位翻译家接到任务,捎一头毛驴到敌对阵营,他们走了很长一段路,途经了许多战场和村庄,人和驴子共同成为历史的见证者。最终,毛驴死后附在了翻译家的身上,让他喊出了驴声。这是一部孤悬于现实之外的预言,试图展现语言带来的障碍,而这个故事的呈现者便是毛驴。

刘亮程的作品,永远充满着对生命的感叹:他的成名作《一个人的村庄》就以父母从酒泉逃荒所至的新疆沙湾县黄沙梁村为背景,在他的笔下,那是一个人畜共居的地方;《库车行》里的库车城人口40万,毛驴超过4万头,每逢巴扎日,会有上万辆驴车聚集在大河滩上;《在新疆》里的文字,都是大地的产物,从老魏家的羊,城里的黑狗、驴,到村子里的青玉米、大杨树,夏尔希里的草,人与自然、人与动物在相处中磨合、依存;他在《树的命运》的结尾感叹:“我原想把它买下来。可是,我在乌鲁木齐没有一块私有地方能放得下它。这样的大东西,也许只属于大地。”

植物也值得歌颂。沈苇本是浙江湖州人,但他最重要的作品都是在1988年大学毕业后进疆的30年完成的。他的《植物传奇》就是一部植物史诗,既有对丝绸之路植物的实地考察,也有文人的诗意想象。

李娟的《遥远的向日葵地》曾获鲁迅文学奖,里面这样描写北疆秋天:“在北方的广阔大地上,从夏末至初秋,每一个村庄都富可敌国,每一棵树都是黄金之树,尤其是白桦树,它除了黄金,还有白银。它通体耀眼,浑身颤抖,光芒四射。”

生活在这片土地上的人就更不用说了,尤其是由“外来的眼睛”记录的那些故事。

1953年,19岁的王蒙写下长篇小说《青春万岁》,并因此名震文坛。1963年,他举家迁往新疆乌鲁木齐,2年后又去到伊宁巴彦岱镇,他在那里一待就是6年。“那个年代,去一趟新疆很不容易,我花了4天4夜才从北京到达乌鲁木齐。”那时王蒙住在老农阿卜都热合曼老爹和赫里其罕大娘的家里。在小说《虚掩的土屋小院》里,他写道:“在我成人以后,甚至与我的生身父母,也没有这种整整6年共同生活的机会……我一想到阿卜都热合曼老爹和赫里其罕大娘,就有一种说不出的爱心、责任感、踏实和清明之感。”

2013年,他终于完成了70万字的长篇小说巨著《这边风景》,记录了当年在伊宁巴彦岱的那段人生经历。这本书也因为包罗万象——仅写食物,就能看到各种干果、四季茶饮、抓饭烤肉、油搭子、奶疙瘩、马奶酒,仿佛走进了新疆人的厨房——被誉为新疆的“清明上河图”,获得了包括茅盾文学奖在内的诸多奖项。

王蒙曾说,有两句新疆谚语让他难忘至今:一句是“除了死,其他的都是‘塔玛霞儿’”。“塔玛霞儿”是游戏、散步、歌唱,总之代表一些轻松快乐的事情;另一句是“如果有两个馕,一个可以吃掉,另一个就当手鼓,敲着它跳舞”。

刘亮程笔下的那个守护在克孜尕哈千佛洞的阿木提,不光得给自己找水喝,还得给洞口的两棵榆树浇水。而这两棵榆树是之前的守护者留下的。“我们养活了它几十年,就跟我们的家人一样了”;那个叫买买提的理发匠亦如是,他有着新疆大学法律系文凭,毕业3年都没找到工作,就做了剃头生意。他哪儿都没去过,守着一个理发摊,却知道城里的许多事。“人得有件事情在手上,大事小事都行。没钱花穷一点可以过去,没肉吃啃干馕嘛,没事情做这一天可咋过去。”

因为自然条件的恶劣,人们的生活过得实在是捉襟见肘。但就是在这种随处可见的困境中,人们却把日子过成了一种坚忍。新疆这片大地上孕育的生命和他们的生活哲学,便是如此。

游牧里的挽歌文学

但乐观豁达与艰难困苦永远是相辅相成的一体两面。新疆文学也有自己的疼痛,那是对游牧文明不断逝去的喟叹和挽歌。

长城至青藏高原东缘一线,曾是游牧文明和农耕文明的一条分界线。但自从1983年草场承包到户之后,草原被网栏分割得有了边界,空间阻滞之后,游牧就只剩牧而游不起来了。如今这条分界线早已不断转移和模糊,游牧这种生活方式也正在消亡。对身处这种变化之中的当地人而言,慢慢熬成了一种被称为“牧歌乡愁”的情绪。

虽然新疆文学一直有着自我传承的脉络,但在占更多话语权的中原内陆来看,它仍属于“被看见”的对象。刘亮程曾感叹,我们有许多关于新疆的文字、绘画、影像,好像这是一个新疆“被看见”最多的时代,但同时,也是一个“被遮蔽”最多的时代,无数的“看见”正在遮蔽更大的现实。叶尔克西的解释更通俗些,她从1950年代开始就读过大量外来作家写新疆的作品,但读着读着就发现没有一种记录可以替代生活,外来者对新疆都是一种观看,而当地人正在过的生活才是理解。

新疆是古代世界四大文明的汇聚之地、各大宗教的相遇之所,它就像“会客厅”,但同时,它也是一个“末梢之地”,它是各种文明发展到了末端时,到这个地方相会。即便是谈到新疆,就会第一个联想到的丝绸之路,似乎也成了一种物理和心理上进入新疆的阻碍。只要熟知中国历史和丝路的诞生,就不难发现丝路正是农耕文明进入并试图主导游牧文明的一个媒介。

这也为新疆本土作家开辟了新的创作灵感,他们在近几十年内创作了一大批关于游牧主题的作品。叶尔克西在谈及自己的这些作品时说:“看了那么多外来人写的新疆,我也开始有了一种表达的冲动,也想来说说我感觉到的新疆是一个什么样的新疆。”正因如此,刘亮程的系列散文、叶尔克西的《永生羊》、李娟的“羊道-牧场系列”等都是在表达自己理解的新疆。

“我在写《一个人的村庄》和《虚土》时,我都力图在避开新疆,我认为文学是可以超越地域、民族和文化的,我不会为一个地方去写作。但是最后我发现,一个人最躲不过去的是一个地方的现实,一个作家写许多腾云驾雾的乌托邦式的世界,但是你最终要和一个地方的现实面对面,最终要跟她交流和说话。这才有了《凿空》和《在新疆》,它们是我直接面对新疆现实的两部作品。”刘亮程说。

新疆这片大地,还不断涌现出新的书写者:

1984年出生的杨奋,生长在新疆阿勒泰的清河县,像许多出生在戈壁都会向往大海的孩子一样,他毕业后去了青岛,当过网络写手,和朋友开过生意惨淡的文化公司。直到2011年春,上海一家出版社看上了他发表在网上的小说,约其写一本新疆小说,他才仿佛抓到了一根救命稻草,并最终决定回到故乡。2015年其怀念早逝父亲所创作的小说集《一个勺子》一经出版,“父亲”这个第一代拓荒者的形象感动了无数网友。成为新疆年度最畅销书籍之一;

新疆木垒县人李健是个会讲故事的人,在他的中篇小说集《脐血之地》中,以民国时期的新疆木垒县为背景,描写了青杏、库兰、半春子、九月4个女性面对生活和命运不屈服的精神。长篇小说《木垒河》以一场离奇死亡为开端,拉开了另一部新疆民国史诗的序幕;

女作家阿娜尔·孜努尔别克的散文集《走过六百公里》,从故乡伊犁出发,开始了一段记忆行走,亲情、爱情、草原、美食、美景及牧场生活,家乡诸事都是她咏叹的对象;

出生在新疆乌鲁木齐的瑞朵·海瑞拉,既是作家,也是医护人员,在她的中短篇小说集《永恒的刻度》中,共收录了《少年与爱》《不完美的生活》《永恒的刻度》等5部中短篇小说新作。她在语言和题材方面都颇具先锋意识,其作品有浓稠的故事密度和复杂的人物关系。

如今,“90后”作家也来了,唐嘉璐、顾汐润、麦麦提敏、艾力塔姆尔·排尔哈提、瑞朵、马骥文、顾郁馨、李子麒……先后出现在文学的舞台。

当然,在大众领域,新疆文学更广泛地被看见,得益于影视剧的传播。

除了李娟的《我的阿勒泰》外,著名作家赵光鸣的《乱营街》等4部中长篇小说陆续被改编为电影和电视剧;韩天航所写的戍边主题小说《母亲和我们》被改编成电视剧《戈壁母亲》;著名导演滕文骥执导的兵团电影《烈日炎炎》,其原著是董立勃所写的长篇小说《白豆》;王安润的长篇报告文学《杰米拉和她的盖买村》改编成了电影《杰米拉》;前文提到的著名作家王蒙的力作《这边风景》,也已改编成了同名电视剧,正在筹拍中;同样也在筹拍中的,还有张赫凡的纪实文学作品《荒原的呼唤》、吴玉辉同名小说改编的电影《援疆干部》;而刘亮程的《一个人的村庄》《本巴》也传出了将要影视化的风声。

刘亮程曾说:到了新疆,你像是站在了西北角上朝东看你的祖国,这时你看到的山河,民族的历史,是加上了新疆这六分之一的版图和两三千年的文化。你站在新疆看中国,你眼中不仅只有黄河、长江,还有塔里木河、额尔齐斯河、伊犁河;你眼中不仅有黄山、庐山,还有天山、昆仑山、阿尔泰山;你眼中不仅有唐宋诗词,还有我们国家的两大史诗《江格尔》和《玛纳斯》,还有维吾尔族悠久的木卡姆诗歌。

你这样看到的中国,是真正辽阔的,完整的,这不仅是指国土,还有历史、文化。而新疆文学,恰恰是开在祖国西北角的这扇窗户。

ABOUT / 相关报道