陌生的回望与眷恋:华裔诗人的中国诗写

近两年,一个陌生的名字出现在中国当代诗坛,这就是华裔诗人施家彰(Arthur Sze)。施家彰是拥有华裔血统的美国诗人,他出生在美国,成长在美国,但是诗歌当中却流淌着鲜明的中华文明的血液与基因,这让我们阅读他的诗歌,既感觉到陌生又感觉到熟悉,有着一种十分特殊的复杂感受。

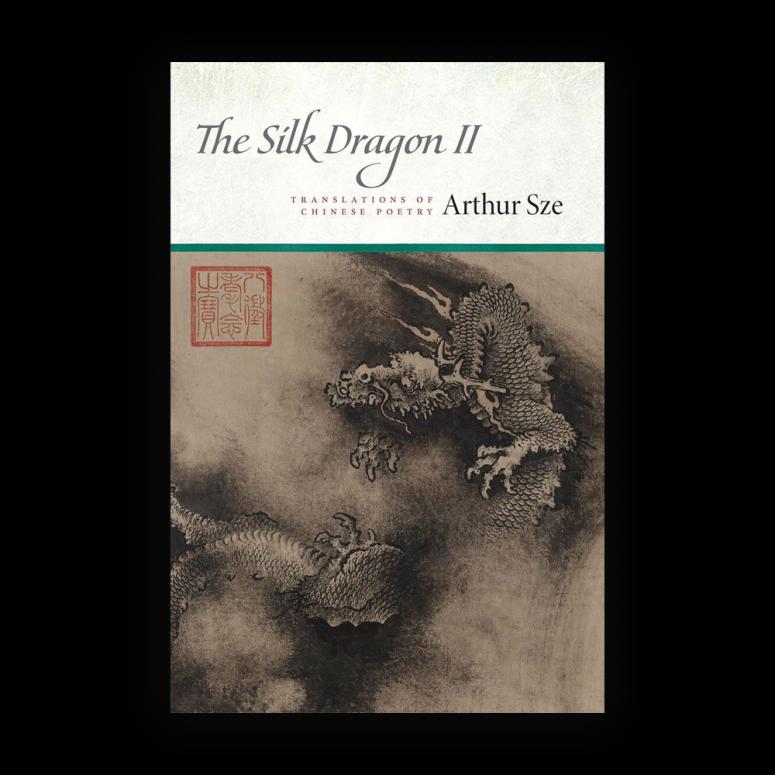

作为华盛顿大学的客座教授,施家彰曾经获得过美国国家图书奖最佳诗歌作品奖,被提名过普利策诗歌奖,亦是拥有世界声誉的诗人。他也是一位中国古典诗歌的爱好者和翻译家,青年时代,由于对周遭中国古典诗歌英译本的不满,他开始自己动笔翻译陶渊明、王维、李白、杜甫等人的中国古典诗歌作品,汇集成为一本译诗集——《丝龙》(The Silk Dragon)。

“丝龙”一词带有着明显的直译特征,但是从这个名字的中文再译中我们能够看到两种语言之间的奇妙往来——一种让人欣喜的互译中带出来的语言的新鲜感和创造性。这种创造性不但带给我们新的感性,同时也带给我们打量母文化的新的眼光和视角。可以说,在这一侧面,施家彰重新激活了母文化中的诗性元素。

繁密意象下的世界图景

我们很难将施家彰的创作与其他一些华裔作家的作品作为一种文化上的共同体诗歌加以考察,因为即使他们身体中都流淌着中华血脉,但是他们的成长背景却完全是异域的。

但是有意趣的地方在于,这些创作者都不同程度地从母文化当中找寻到书写的动机,甚至大量以母文化为生发点和着眼点来生发诗意,生发出一种独特的异域眼光,这一陌生的回望眼光打量着中国的历史和中华文明的变迁,隽永而悠长,带有着一种亲缘关系之下的亲切感。同时又因为主体长期地置身异国而有所阻碍,变为一种异域中掺杂着熟悉的奇异,让这样的回望带有着月亮抚摸万物的光晕与文化深情。

施家彰的诗中体现出繁密的意象派的气象,有学者敏锐地指出他诗歌中的博物学特质,是不差的。在访谈中,施家彰曾经提到过他的诗歌传统,他坦承中国古典诗歌给予他的启发,“中国古典诗歌的长河宽广而深邃地奔涌在我的诗歌里,但它绝非唯一之源。”提到自己内心深处的西方诗歌传统,他提到了诸如惠特曼、威廉·卡洛斯·威廉斯和史蒂文斯的名字,并指出自己的诗歌是从中西两大传统当中汲取营养的。

“我自如地吸取、转化和创造。”施家彰说。从施家彰诗歌的总体特征来看,他从中国古典诗歌当中提炼的是一种观察世界的方法,形成的是一种打量世界的眼光,但是在具体的写作当中,他所采取的方式却是完全美国式的,即意象的,超现实的,经验的。当然,世界文学是一个大的源流,无法完全清理出绝对的路径,但是,我们能够从中观察出最基本的形态。

总体上来说,施家彰的诗体现了意象派的特征,但他的意象使用是中西结合的,繁多,丰富,有时候让人有些应接不暇。他的中长诗居多,在诗写中展现了极强的意象调度能力,但他并不是威廉斯《红色手推车》意义上的“意象极简使用者”,在意象的发展上,他善于营造故事性和戏剧性,在意象当中加入相互参照的人的经验世界,形成了奇特效果和张力。

比如《午夜的潜鸟》一诗就非常有意趣。诗歌的开头以“窃贼洗劫公寓事件”展开:“窃贼潜入一间公寓洗劫了所有抽屉;/没搜到任何首饰和现金,随即逃离,/”接下来,诗人用两处细节,加强了这一故事的真实性:“来不及关掉的洗衣间和浴室的灯”“摩托车远逝的呼啸”这两个细节试图让我们确信曾经发生过人为的盗窃。

然而接下来诗人话锋一转:“然而事物并非总是表面的样子/当我拉开纱门的插销,一条蛇/迅速滑入失修的露台底;我看到/玻璃窗上锯齿状的洞,窃贼/曾从这里伸手进去,可惜没人/留意到雷雨中杨树更加幽暗/”诗人将这一事件翻转,牵引到自然物中,并且指出这其中似有“蹊跷”,有我们尚未可把握的“踪迹”,比如“云的涡流”,比如一直看不到,但是能够听到声音的“潜鸟”。

这首诗歌非常奇特,诗人将“窃贼”与“潜鸟”和“蛇”等自然物并置,产生了一种剧场效果。诗意在其中自然产生,富有禅意。

作为中文为母语的读者,初次读施家彰的诗也许会感觉到熟悉,因为诗人所使用的意象有些是我们在自身的文学传统中“发生过”的,但是,如果仔细读进去,会发现诗人营造的世界是极度复杂丰富和难以把握的。即使,施家彰诗的条理和逻辑在小的诗歌片段里是可以把握的,但是,在整体上,他的诗歌中的难度在于其内部存在的那个独特的自我感知世界的方式。

这一感知下塑造的世界图景既与我们共同的经验世界相勾连,又区别于共同体(我们熟悉的中国古典传统)的体验,是一种独特的全新的体验。虽然混杂着为我们所熟悉的“物件”(自然物或者动物)而显得亲近,但整体上这些物件被“摆放”的方式,却是非常独特与私人的。你无法用量子或者其他物理因素来轻易链接这些感知,但这些东西又在其中起着微妙的作用,其中物理世界、量子纠缠、超现实的玄思等相互搅拌,味道非常奇特,就像是一种我们熟悉但却陌生的可口佳肴。

施家彰“弃理从文”,在大学的时候,他放弃了本来的志业,成为了一名诗人:“在麻省理工的第一学期,我坐在大讲堂里看着教授在白板上写微积分方程式。偶然间,我转向笔记本的背面,写下一些诗句。那时我并没有计划,但回想起来,可以说我当时产生了一种直觉:尽管我擅长数学和理科,但若继续走这条路,我可能会过上一种绝望的生活,就像美国自然作家梭罗所写的那样:‘多数人生活在平静的绝望之中。’我摒弃了理科学习而开始写诗,这个彻底转变是出乎预料的——那是一种发自内心的燃烧。一旦发生,我的人生就永远地改变了。”

在一首名为《单刀直入》的诗中,我们似乎可以捕捉到这类转变发生的“决定性瞬间”。诗人写道:“他跳进x/寻找答案,却浑然不知这或许会/加快他的终结。”x并不能提供给“他”通向真理的路径,“他”的内心终究要回到诗性当中。

施家彰在诗歌中尽可能多地使用意象,他总是在几行诗当中连续切换观察的物件,从“李子”写到“镀铬的水龙头”,从“蛇”写到“月全食”,从“发刷”写到“宇宙截面”……细细密密地织就一张独特的感知之网,并耐心地铺展意象,舒展纹理,企图找寻其中蕴藏的玄机与秘密。

“我仔细研究一张李子的截面图;/是否一枚无穷小的种子藏在/宇宙截面的中心?”(《一个反射角等于一个入射角》)在连续切换的场景中,施家彰在构造的实际上是一幅千姿百态、沟壑纵横的现代心图。这一跳接方式,是一种《清明上河图》的观看方式,一种视线的平行移动,观者需要一寸寸地挪移才可以细细品味每一处风景。

《The Silk Dragon》

回望中的神秘复归

读施家彰的诗,我们不禁要问,如此纷繁复杂的跳跃的图景靠什么“黏住”?答案是:一种始终伴随的诗性追问。作为一个在美国出生和长大的华裔,从施家彰的一些诗中却可以看到对于中国风物的描写,可以说,他胸中的“中国的想象”大部分都来自于文明的沉积,而非当下的中国实体的经验性白描。

读施家彰的诗歌,我们随时感到一种文化上的张力:即深处一种古老文化当中的国人更多的渴望的是异域的外国文明,而出于外国文明中的华裔却渴望母文化的回望。这种渴望,让施家彰这类的诗人始终生活在一种眷念与回望当中。这种思恋,在我们的本土汉语诗歌当中不是没有,而是处于一种深隐状态,而这种文化在一个“异域果实”结出奇异的胚胎。

于是我们看到,诗人写《周易》当中的卦辞,写甲骨上的纹路……这些书写,让本来应该是为我们所无比熟悉的东西,因为一种“异域眼光”的抚摸而变得陌生,正是这一陌生带来了诗意和灵晕的闪动。

施家彰的诗歌中充满繁密的意象,他在一首诗中对于意象的“占有”数量在汉语诗歌中是罕见的。这一类诗人拥有从万物中捕捉和学习的能力,他们将万物作为老师,他们的身心在万物中寻得归宿,同时也从万物中汲取能量。

《开箱星球》一诗中,诗人从对“太平洋的凝视”开始,思绪跳跃到“果园中咀嚼的母鹿”,又从“母鹿”写回“基奈”(美国阿拉斯加的一座城市)的入海口的冰,再到一只独行的果决“郊狼”。我们沿着诗人铺设的道路,在这些动物身上得到了“教益”。

这首诗的最后一句:“……我也想像这样/生活在这个星球上:/是兔子眼中玻璃门里的活物——/于无花处开花”。共生的星球中,“我”与“母鹿”与“郊狼”的关系是一种伙伴的关系,而“我”不停地从它们身上受到鼓舞,“于无花处开花”正是一种超越,对于现实境遇和人的有限觉知的超越。

诚然,中国文化,特别是中国的古典诗歌对施家彰存在着本质化的影响,但是,在谈到这种回归的另一面时,诗人也批判性地看到了“唐诗的美的体系”对自己诗歌写作的束缚,因此,他说:“唐诗的古典美(classical beauty)有一种束缚感,而就我自己作为诗人的成长历程而言,我希望能在我的诗歌中融入越来越多当代世界的元素。我需要颠覆传统、挣脱束缚,并能在诗歌中表达至暗之暗与至明之明,要能驾驭‘电子’‘钚’和土著美洲人的编织技艺构造等当代元素。中国古典诗歌是我永远的灵感之源,但我不能被其束缚。就像庞德所说的‘常新’那样,每一代诗人都需要创新。”

可以说,中国文化对施家彰来说,为他的诗歌注入了对世界观察的眼光和观念的同时,也注入了陌生化的感觉。这种陌生化的感觉对于英语世界的读者来说笼罩着一层神秘的东方光晕,而这些本应该为中国人熟悉的元素,经过一个美国人之手又带有着一种奇异的新的陌生感。也许,我们在这种熟悉的感觉中辨认出一种陌生,正是这种熟悉而又陌生的感觉吸引着我们,变为一种生动的“新”,让我们在他的诗歌中重新找回了“针捻纱”的诗意。(“针捻纱”一词来自于《玻璃星座》中的《一个反射角等于一个入射角》一诗。)又能看到“电子”、“钚”和“土著美洲人”的生活。

正如诗人所说:“我希望能在我的诗歌中融入越来越多当代世界的元素。我需要颠覆传统、挣脱束缚,并能在诗歌中表达至暗之暗与至明之明。”

2019年11月20日,美籍华裔诗人施家彰凭借诗集《视线》获得美国国家图书奖最佳诗歌作品奖。

探入存在的一刹那的暂停

施家彰的诗歌在自然物和经验世界中间徘徊。他的很多诗歌都是他与周遭事物发生接触和联系时刻的精神(灵魂)显影。诗歌依靠意象之间的留白与间隔来形成一种观察效果,而在逐渐推进当中“找寻到”那个诗意“爆破”或者可以称为“抬升”的起点。如《声音的延迟》一诗中,他光亮的双唇,/动作滞后/比词语/慢一拍。/头顶上,乌云/在空中/踌躇,/而在真实的天空/它们无处/可去。/气温降至零点。/我再次望向镜中/的自己。/树的黑色脉络/在窗外/颤抖。/至少,它们的歌/属于我,然而/我心不在焉。/我伸手/穿过玻璃/探入世界的呼吸。

诗从“他”开始,转移到自然物(云)当中“兴”起,“云”的运动与停留被“保留”在诗当中,进而在下半部分的诗节当中,作为诗歌主体的“我”出现,在“镜”中望向自己的虚像,但诗歌没有在此处做过多延展和停留,而是再一次转向自然物,“黑树枝”和“窗”,在这里做了一个徘徊后又重回自我,对自我进行安慰:“至少,它们的歌/属于我……”

如果诗歌写到这里就停下,无非是一首有些平庸的自我感觉之歌罢了,诗人却在第二诗节的末尾写出惊人之语,将诗意抬升到了一个新的高度:我心不在焉。/我伸手/穿过玻璃/探入世界的呼吸。“世界的呼吸”这一核心词语的“涌出”,既是一种发明,同时几乎是一种呼唤的必然,因为我与世界之间的连续“确认”与触摸,让“世界的呼吸”一词自然涌出,成为“诗眼”,点亮了整首自我探问的诗歌,形成了一个纵深和空间。“我”伸出手去穿过玻璃的动作变得神秘而轻柔,因“我”正在“探入”的是“世界的呼吸”。

施家彰的诗歌与许多美国优秀诗人存在共同之处,但又独树一帜,拥有鲜明的个人化特征和辨识度。如果说慕道者需要通过牧师为自己施洗而进入到“神家”的话,施家彰、加里·斯奈德这类诗人拥有一种为自然物施洗的动机、手段和能力。

《橄榄林》一诗的开头:“山坡上/晨间月亮澄净如洗。/瘦弱的狗儿不再/如月光下欢跃……”笔调轻松柔和,让“月亮”和“狗儿”显露在“月光”的恩泽之下。其实,为它们镀上光晕不只是诗中作为剧场灯光悬挂的灯具(月亮),而是诗人观察的眼光驱使之下的缓慢笔触使之具有了“灵晕”。

与自然物之间的互相关照,可以追溯到唐诗传统,甚至更早的《诗经》传统,历代诗人无一例外在其中充分浸染,并“生产”出自身的新的诗意。到了美国诗这一领域,意象派的开创者庞德吸取了中国古代诗歌,特别是唐诗的写法来处理他作为核心思考的“意象”,发明出了一套他自己的“意象派”方法,并提出了一些写作要求,例如如何处理意象等等。

施家彰等美国诗人纵然受惠于这一传统,但都在其中进行着自我的创造性书写。如果说施家彰的意象派诗歌有什么特别之处的话,很重要的两点:一个是中华文明诗性的再发掘;一个是抒情性的保留。我们打量施家彰的诗歌,正如施家彰用带有幻想的眼眸打量中国。这是一种彼此的凝望与辨认。

在一首名为《红移之网》的诗中,诗人从一面铜镜上的“龙的图案”开始了观察:“那些龙在一柄圆铜镜的背面/永恒地追逐。我端坐吸收万物的形态”,此诗从铜镜背面的龙的图案开始,进入了一种“冥想”的状态,又接着观察了“树枝上的雪”“珠宝匠把熔金倒入墨鱼骨模”“万县码头的船只”等连续涌入的中国意象和中国风景,勾勒出了一幅近似古典的画卷。在这一诗节的结尾处,诗人感叹道:“我看见远行即是归程”。在异国的土地,诗人似乎找到了归家的感觉,这是一种文化基因上的回归。

施家彰的诗歌世界充满着独特的气息,这其中既有宇宙万物之间的“介子束”震荡,又有着“熟睡着蜷成一个胎儿”的安老院老人,一个神秘的量子物理世界,一个人世中难以洞悉的万千秘密,其中仿佛包含着和谐和轮回,这是一种很中国的思维,一种指向存在的玄思的思维之弧。在此,诗人不禁发问道:“在弯曲的空间里,直线是一个圆吗?”(《红移之网》)

在施家彰的诗歌中,万物存在着千丝万缕的神秘联系,有时候通过一双诗人的慧眼,我们可以捕捉到其中的玄机和奥秘。人类存在于万物当中,与万物共在,“我们的情感接近树叶,存在于/我们被滋养的形状。”(《叶子的形状》)施家彰并不是那种语言的实验主义者,那些诗人侧重在诗歌的本体论上进行革新,他的写作时常运用比较擅长的经验主义方法展开玄思。很多诗中,观念和意义的表征往往飘浮于诗歌的文字地表,能够被打捞出来。

施家彰还在一定程度上延续了泰德·休斯的动物诗传统,他的很多诗歌中随处可见动物和植物。《结绳记事》同样也是一首中国情调的诗歌,其中连续出现多种动物和植物,让人目不暇接:“白头海雕”“黑莓”“潟湖”“白鹭鸶”“蝾螈”“母鹿”“鲍鱼”“日葵海星”“海葵”等几十种动植物,仿佛织就了一张工笔画卷锦缎。通过这一张毯子,哀悼了时间之网背后那种历史流逝残酷的真相。

在2023年出版的诗集《玻璃星座》中,书的同题诗歌中,诗人的思绪从微观的“苍蝇”“苹果树枝丫上的蜜蜂”等到“最后的皇帝正离开紫禁城”,思维穿梭纵横捭阖,穿梭于历史的同时,也穿梭于万物,纵横于中国和美国“弗吉尼亚州的煤矿工人”之间。“伞下,觉察到你的皮肤/正把你从死亡隔离,死亡绘制着/呼气与吸气之间/临时的等高线……”万物相互连接,共同绘制了一幅死亡与颓败的地图,但此时“玻璃分子”却不停变化,“永远不会结晶……在你体内震荡复苏”,微观和宏观之间不停弹性跳动,是施家彰独特的思维宇宙。

施家彰曾经谈起自己的观念世界的来源,他说:“20世纪80年代初,我与诺贝尔物理学奖得主盖尔曼(Murray Gell-Mann)成为朋友,我们的交谈涉及粒子物理学、空间、时间、物质和弦理论,这些讨论对我来说很重要,并成了我的灵感之源。后来,我跟随自然主义者艾萨克(Bill Isaacs)学习,他教授一门蘑菇鉴别的课程。一连五个夏天的周末,我都在山里采蘑菇,学会了如何甄别可食用蘑菇和毒蘑菇。我在美国印第安艺术学院任教的22年里,曾与来自美国各地两百多个部落的大学生合作,我从他们那里学到了土著语言和文化。”

这些经历都给我们以启示,即未来的诗人应该是拥有独特的、对世界的认识和丰富感知经验的人。正是因为他独特的世界观来源,才让施家彰的诗歌纵横捭阖于物理学、中国古典美学与当代美国之间,形成了一种极其独特的杂糅味道。

我们可以将之称为一种文化和知识的“杂拌”。这一“杂拌”提供了一种新的流动,即世界文化的交融感催生下的复杂综合诗歌,同时又与美国诗歌中罗伯特·弗罗斯特、泰德·休斯这类传统相互接续与汇流。对于中国当代青年诗人来说,拥有着阅读的陌异感的同时,也能够找到我们所熟悉的美国诗的传统。

另外,施家彰诗歌中的丰富的物理元素、宇宙观和他使用繁多意象的数学性……协同合一,也提示我们:优秀的诗人要永葆对世界的好奇心。

ABOUT / 相关报道