保罗·策兰,奥斯维辛之后的诗歌

英国导演乔纳森·格雷泽的电影《利益区域》,代表英国斩获2024年奥斯卡最佳国际影片奖及最佳音效奖。这是一部关于纳粹犹太大屠杀的电影,于2021年至2022年在波兰的奥斯维辛集中营实景拍摄。不同于过去那些将镜头聚焦于受难者的集中营题材电影,它讲述的是集中营指挥官鲁道夫·赫斯及其家人的生活,意欲呈现他们宁静的、充满田园风光的生活之下的恐怖。大屠杀再一次引起讨论热潮。

历史需要被铭记。每年,在犹太传统的逾越节与以色列独立纪念日之间,是以色列的“犹太大屠杀与犹太英雄纪念日”。今年的纪念活动,将在以色列时间周日5月5日与周一5月6日举行。

但人们似乎还没有能够从历史中吸取教训。今日,乌克兰城市切尔诺维茨再次硝烟弥漫。这座城市曾经有过辉煌的文学传统,德语犹太裔诗人保罗·策兰亦诞生于此。在战时重新阅读策兰那如阵痛般的早期诗句,将赋予这些词语与平时全然不同的意味。

故而,美国的一家专注于犹太文化与新闻的线上杂志《Table》,2024年4月19日在战火中的乌克兰开启了一场文学寻访。记者爱德华·萨罗塔造访了这位犹太诗人的故乡,怀着期待,寻找策兰童年所见过的风景。

在策兰故居前,萨罗塔读着策兰早期的名诗《白杨树》。这是一首悼亡诗,是为纪念他殁于屠杀中的母亲而作。策兰写道:“蒲公英,乌克兰那样绿/我金发的母亲没有回家。”终其一生,诗人策兰始终无家可归。他涉及犹太大屠杀的诗不被理解,他必须面对一整个沉默的德国。

不过,与策兰刚刚登上德语文坛时截然相反,如今的德语文学界已普遍将犹太大屠杀视为策兰诗歌的核心命题。德国奥斯纳布吕克大学文学院教授克里斯托夫·柯尼格认为:“阅读策兰的起点是大屠杀,这必须作为根本前提。”

让阿多诺纠正名言“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”

2020年11月初,在策兰百年诞辰纪念活动的开幕式上,德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔说道,这位诗人道出了德国文化的幽暗之处:“他的声音和他的沉默提醒我们,语言是活着的生命,不是没有灵魂的话语流。”

然而,初次展读策兰的读者,往往会为这些晦涩的字句感到困惑。策兰的见证不是纪实性的,不是可以用来满足猎奇心理的见证,就像《利益区域》为我们提供的并非惯常所见的以大屠杀为材料的视觉奇观。

格雷泽始终让镜头保持着近乎淡漠的克制。当赫斯一家精心建筑他们的花园时,枪击、嘶鸣与呜咽,却无时无刻不从花园的围墙渗透进他们的日常。1947年,也就是《利益区域》的故事发生3年后,赫斯被波兰法庭判处绞刑。

赫斯最骇人听闻的罪行,是1944年5月8日开始的、以其名字命名的“赫斯行动”。56天内,有43万名匈牙利犹太人被送往奥斯维辛并遭杀害。干瘪的尸骸堆积成一座座血肉之山,超出了焚化炉的设计极限。工作人员不得不忍着可怖的尸臭,在露天环境下焚烧这些枉死的犹太人。

然而,在奥斯维辛的围墙上,赫然写着“劳动带来自由”。这句格言是德语文学家洛伦兹·迪芬巴赫于1873年出版的一部通俗小说的标题,曾在德国民族主义团体中广为流传。纳粹的挪用,最终扭曲了这句格言的含义。

在哲学家特奥多尔·阿多诺看来,奥斯维辛代表着工业化的现代性之恶的巅峰。1949年,他在《文化批判与社会》一文中有一经典的论断:“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的。”这句标志性的口号被广为传播,但也造成了不少误解。似乎,在面对极端之恶时,诗人只有选择沉默。

事实上,阿多诺的这句名言,乃是针对战后德国文化界现状有感而发,原本意在批判使集中营得以出现的那种文化。当促使这句话成立的语境改变时,阿多诺也在不断修正他的这句名言。

策兰的写作,常常被认为是对阿多诺此番理论的一种纠正。他的诗歌出自那些深渊般的记忆,利用它们,策兰提纯并拆解德语,这既属于母亲又属于凶手的母语。在奥斯维辛之后,母语成为了一道伤口,而这些伤口也最终吞噬了诗人自身。

他毕生的写作在德语中留下了刻痕,让这带着罪愆、齿轮般紧绷的语言稍稍松动。也正是这一切,让阿多诺在多年后推翻了自己在1949年的说法。现在,我们可以确信,面对灾难,言说是必要的,因为它能够证明我们曾经在此,我们曾经如此生活。

成为保罗·策兰

哺育出诗人保罗·策兰(原名保罗·安彻尔)的旧日的切尔诺维茨,终结于1940年代。

由于世界大战的爆发,保罗·安彻尔不得不中止他在法国的学业。1939到1940学年,他临时转入切尔诺维茨大学罗曼语族语言文学系学习,从医学预科生变为语文学学生。新的专业正好契合了保罗的兴趣,战争第一年成为他最后的悠游岁月。

根据《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》,苏联于1940年6月接管了北布科维纳地区的治权。为适时局变化,切尔诺维茨大学开设了俄语课程。在大学课堂上,保罗第一次接触俄语,展现出惊人的语言天赋。到1941年,他几乎完全掌握了这门全新的外语。

1941年6月21日,德国发动巴巴罗萨计划,入侵苏联。罗马尼亚首相安东内斯库宣布追随希特勒,向苏联宣战。这位自封为元帅的首相,最终被他的大罗马尼亚幻梦吞噬。他在1941年的决定,左右了无数布科维纳犹太人的生命。

红军因遭受突袭,不得不后撤重整,罗马尼亚军队得以进入北布科维纳。次日,由党卫军与党卫军保安处组成的所谓德国突击队进驻。在布科维纳,德国突击队得到的指示是,搜捕并消灭生活在此处的所有无劳动能力的犹太居民。

党卫军指挥官奥托·奥伦多尔夫,在8月29日传回柏林总部的报告中写道:“在切尔诺维茨以及德涅斯特河以东的搜寻中,又消灭了3106名犹太人和34名共产主义分子。”幸存者则沦为奴工,不得不佩戴着黄色大卫星臂章,在铁丝网的包围下劳作。

如同电影《钢琴家》中那个著名的镜头,1941年10月11日早晨,当保罗·安彻尔以及和他一样淹留于切尔诺维茨的45000名犹太人醒来时,他们生活的区域被用厚木板搭建的高墙合围。可以闻到木板上清漆的味道,崭新的木板与党卫军士兵手上的冲锋枪一样闪光。他们被用枪托砸向城市中心的广场,在那里,这些犹太人被强迫戴上大卫星臂章。

他们将被分批流放至城外的集中营,只有15000人获准留下,维持城市的日常运转。没有人知道那些流放者将会面临什么。

遣送总是突如其来,没有告别,犹太人像货物一样被压进装满粪便与干草的车厢运走。封闭的车厢中没有饮水,甚至连呼吸一口新鲜空气都是奢求。他们嚎叫着要水,要空气。这样的嚎叫有时会持续一整夜,直到有人休克,或者死去。

保罗·安彻尔没有来得及见父母最后一面,1942年7月的一个星期一,保罗来到父母的居所,发现室内空空如也。这年末,他先后收到父母的死讯,据信是在米哈洛夫卡集中营中为德国人所枪杀。

他本人则得到一份苦役的工作,得以逃脱被流放或被遣送至集中营的命运。1944年2月,他转入巴雷斯蒂劳动营,为德国人修路。这座劳动营位于南伏尔塔瓦布泽乌附近,距离切尔诺维茨400多公里。休假时,保罗便会回到他的故乡。在接待他的朋友的眼中,从劳动营出来的保罗·安彻尔瘦削如幽灵、苍白、阴郁而沉默。

在给女友的信中,保罗自白:“近两年来,我根本感觉不到季节的更迭和花木的荣枯,感觉不到日夜天光和改变。”

战争结束了,曾经见过地狱的诗人,却不得不带着地狱的一部分生活下去。经由见证父母的死亡,保罗·安彻尔超脱了早期诗歌中的浪漫爱情主题。悼亡主题,对犹太历史和诗歌本身的反思,仿佛三根彼此交织的细线,开始进入其诗作的语言织体之中。

在约作于1944年的《墓畔》一诗结尾,保罗反问道:“妈妈,你还和从前在家时一样,能忍受/这轻盈的,德语的,痛苦诗韵?”

幸存的负疚感折磨着保罗,而他作为一个犹太诗人,却不得不选择德语为他的诗歌语言。德语是流淌在他血管中的母语,是母亲轻唱摇篮曲时的呢喃,是润泽他心智的最初的乳汁。他无法忘却德语,即使它已经扭曲、残损,变得丑陋与歇斯底里。

战后,布科维纳的局势尚未明朗,保罗·安彻尔重新在切尔诺维茨大学注册入学,成为英国语言文学系的学生。求学期间,为了糊口,他开始为当地的罗马尼亚语报纸做一些简单的翻译工作。当布科维纳最终确定将被划归苏联时,保罗选择了离开故土。他被苏联当局当作自愿离境的非本地公民,用军车递解至边境。

边境另一边,是罗马尼亚首都布加勒斯特,曾经的“东方巴黎”,如今残存着崇法的文化气息。在那里,保罗·安彻尔将遇见一众巴黎超现实主义者,诸如路易·阿拉贡与保罗·艾吕雅。在超现实主义的影响下,他提纯着早期诗歌中的抒情性与民歌色彩,让意象变得更加锋利、晦暗。

在诗人阿尔弗雷德·马尔古-施佩贝尔的妻子杰西卡的建议下,保罗·安彻尔有了一个全新的笔名。他将他姓氏(Antschel)中的字母重新排序,在1940年代末的布加勒斯特,他以保罗·策兰(Celan)之名登上了文坛。

1947年5月,罗马尼亚语文学杂志《现代人》发表了一首名为《死亡探戈》的诗。该诗原本以德语写成,在作者审定下由彼得·所罗门翻译成罗马尼亚语。

1987年,《死亡探戈》发表40周年之际,彼得在回忆中写道:“1947年,保罗第一次拿《死亡探戈》给我看时,我大为震惊。不仅因为它表面看起来简单易懂的语言机制,更因为诗的内容非同凡响。当然,这种震撼也是由于诗所反映的悲剧事件在时间上离得很近,加之整首诗咒语式的写法提纯了所有散文的或日常的成分,内容上达到如此高的写实感。”

那时,这首诗的原文版本早已成为战后德语诗歌的经典。只要提起诗人保罗·策兰,人们就会想到这首诗《死亡赋格》(《死亡探戈》随后被改名)。

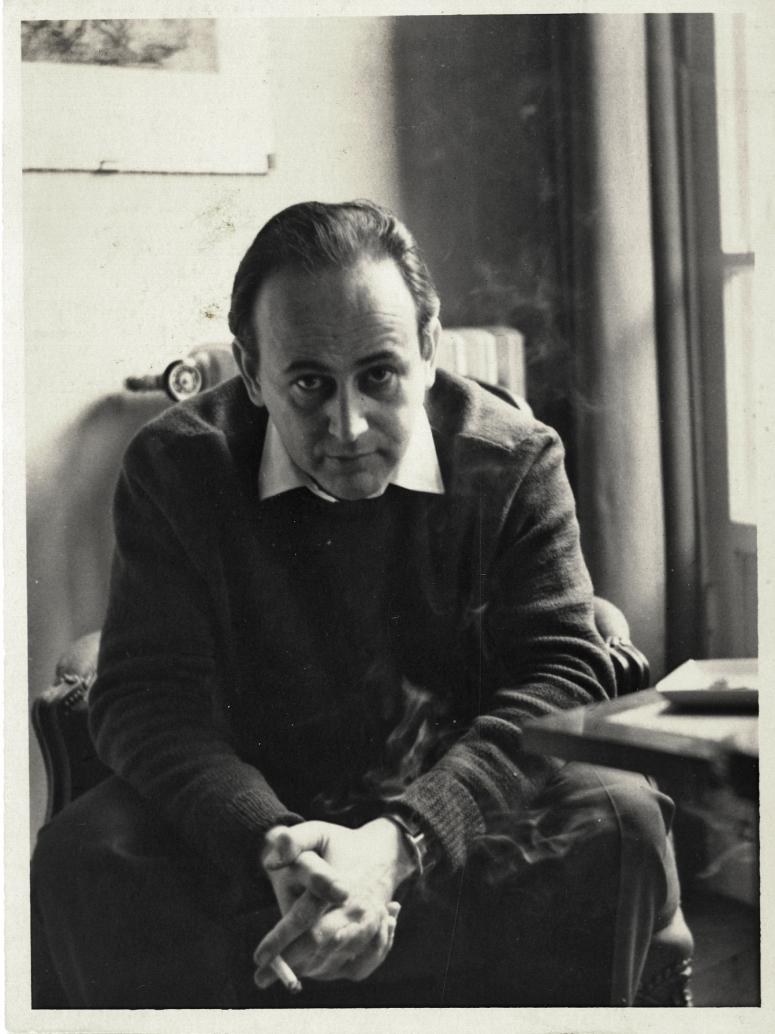

保罗·策兰,1958年或1959年在巴黎。

《死亡赋格》发表前后

1959年,美国文学批评家乔治·斯塔纳在《空洞的奇迹》一文中写道:“举世公认,战后德国是个奇迹。但那却是非常奇怪的奇迹。表面上充满了对生活的无限热情,骨子里却是莫名奇妙的死寂。走近德国,把你的视线从奇迹般的生产线上移开,看看别处;蒙住你的耳朵,暂时忘却机器的轰鸣。死掉的是德语……德语受到了极大的摧残。德语成了噪音。人们仍在用德语交流,但却创造不出交流的意义。”

一个PTSD患者,一个敏感到近乎神经质的诗人,大概最清楚在他的母语中发生了什么。

在短暂的审判与忏悔后,联邦德国(西德)开始拥抱辉煌的经济成就。以不断膨胀的GDP增长率为麻醉剂,阿登纳政府要求停止去纳粹化,不再追究纳粹的同路人。第三帝国的历史应该被冻结,被遗忘。人们认为,不应该再让过去的幽灵纠缠这个新国家的未来。

数据显示,有相当一部分西德官员都有曾在第三帝国任职的经历。1951年的巴伐利亚,有94%的法官、检察官,77%的财政部职员曾是纳粹党员。1952年,波恩的外交部官员里,有三分之一曾是纳粹党员。新成立的西德外交团,有43%曾在纳粹党卫军服役。

彻底忘却历史,显然是不可能的。德语已经为极权主义所损伤,无数原本寻常的词语,被用来指涉一些骇人听闻的事情。斯坦纳问道:“在德语词‘喷’被频繁地用来形容犹太人在刀尖下‘喷血’的场面之后,这个词汇怎样才能恢复其健康的意义?”

西德立国之初,阿多诺就洞见到了德语写作的危机。如果这个语言对已然发生在其中的黑暗与恐怖漠不关心,依然热衷于编织唯美的梦呓,那么显然,“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,尤其是用德语写诗。

在西德集体选择遗忘历史,中止清算的背景下,我们就能理解为什么《死亡赋格》最初在西德遭受冷遇,以及为何西德知识界对《死亡赋格》的反应会让策兰极度愤怒与失望。

《死亡赋格》的德语原文,在策兰的第一部诗集、出版于1952年的《罂粟与记忆》中作为单独的一章呈现。诗人显然看重此诗的价值,绝不仅仅将之视为单纯的艺术作品,还作为一份时代的记录。他希冀以精密但又包含着疯狂的赋格形式,戏仿集中营这一现代工业文明诞下的畸胎。

但在联邦德国,一些书评人却认为,这首诗不过是来自东欧异域的诗人策兰用巴尔干元素调配出来的“纯诗”,抑或“禅宗式的佛家历险记”。直到1959年,围绕《死亡赋格》的风波仍未平息。

这一年,策兰推出了他的第三部诗集《语言栅栏》。柏林《明镜日报》的书评人布勒克在评论此书时,认为这本诗集中的长诗《密接与应》和《死亡赋格》一样,是策兰在利用自己的犹太出身玩弄乐谱上的对位法。

布勒克的文章见诸报端两周后,策兰便撰文反击:“奥斯威辛,特雷布林卡,特莱西恩施塔特,毛特豪森,大屠杀,用煤气杀人:这就是这首诗思考的事情,这才是‘乐谱上的对位法’。”

而在给旅居维也纳时期的女友巴赫曼的信中,策兰吐露了《死亡赋格》之于他个人的意义:“《死亡赋格》对我也是:碑和墓。谁要是像那个布勒克那样谈论这首诗,那他就是在亵渎坟墓。我的母亲也只有这一座坟墓了。”

这首诗中一些看似超现实主义的细节,譬如,“空中的墓穴”,在策兰看来却并非隐喻,也非借用,而是彻彻底底的现实。据埃梅里希考证,在文本层面上,《死亡赋格》与策兰早年的诗友伊曼纽尔·魏斯葛拉斯写于1944年的《他》构成了对话。

两首诗中,同样有一位“德国的大师”,他同样“玩蛇”,并命令我们“拉琴”。区别在于,策兰借用了这些动作,却冲破了束缚着魏斯葛拉斯的传统诗歌形式。《死亡赋格》是对《他》的反驳,也将《他》提纯为一首时代之诗。

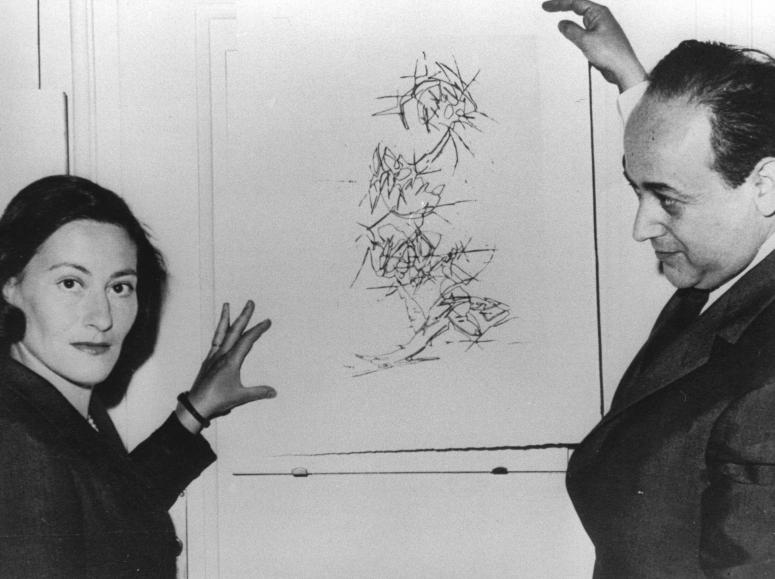

保罗·策兰与妻子吉赛尔·莱斯特兰奇,妻子是一位法国平面艺术家,两人在1952年结婚。

奥斯维辛在策兰的诗歌世界中,并非作为一个单独的意向,或者作为一个整体的象征出现。就如同在电影《利益区域》中,奥斯维辛是从画面之外不断渗入日常生活中的可怖声音。策兰从未在他的诗中直接指涉集中营,因此,他规避了将集中营表现为一种现代奇观的危险。

或许,正因为他的写作,德语才获得了面向过去的勇气。

ABOUT / 相关报道