塞利纳:20世纪法国文坛的天才与魔鬼

法国总统马克龙对中国进行国事访问时,他的助手在广州一家书店购买了塞利纳的《茫茫黑夜漫游》。这本书在中国并不知名,在法国却是一本名著,由争议巨大的作家书写,挑战了上层文人的美学主张。如果要评选20世纪对法国文学影响最大的10本小说,《茫茫黑夜漫游》想必会名列其中。而今天,这本书颇为应景,内容可以用一句话概括——世界在下沉,人们在发疯。

在文学史上,《茫茫黑夜漫游》被称作20世纪的流浪汉小说。主人公上大学、打零工、被迫卷入战争、当了逃兵、进精神病院、开诊所,他辗转多处依然安顿不好自己的一生。如果用时下流行的说法,《茫茫黑夜漫游》宛如一部零工小说,一本末法时代下的发疯文学。

塞利纳与马塞尔·普鲁斯特的美学截然不同。塞利纳主张把世界脏兮兮的、穷凶极恶的,甚至无可救药的一面写进文学。他的写作大量融合了巴黎工人、小市民、郊区人民和社会零工的口语,制造了一种愤世嫉俗又大快人心的叙事效果。

此书首版于1932年。1年前,“九·一八”事件在中国发生。再过7年,德国就会闪击波兰,宣告第二次世界大战全面爆发。到那时,巴黎将被纳粹德国占领,英国伦敦惨遭空袭,富人和穷人同时被卷进战争的绞肉机。塞利纳洞见了世界的危机,无怪乎《茫茫黑夜漫游》被誉为一部预言之书,其作者被萨特称为那一代不朽的作家。

而写作了《2666》的罗贝托·波拉尼奥说:“路易-费迪南·塞利纳,一位伟大的作家,也是一个大混蛋,一个厚颜无耻的人。难以置信的是,他行卑鄙之事最冷酷的那些时刻,都被高贵的光环遮掩掉了,这只能归功于文字的力量。”

他当过兵,做过医生,目睹了世界的残酷

塞利纳被视为普鲁斯特后法国文坛又一位天才型的作家,他也可能是20世纪争议最大的法国作家。他笔名路易-费迪南·塞利纳,真名路易·费迪南·戴都什。《法国小说论》一书这样介绍他:“他是法国文坛上最孤独的作家。他的一生颠沛流离。”

他出生于法国巴黎市郊的库尔布瓦。父亲是一名好面子但碌碌无为的保险公司职员,母亲是花边零售商,以刺绣服饰生意勉强维持一家生计,却要长期忍受丈夫的家暴。费迪南幼时深受外祖母疼爱,他的笔名就来源于外祖母的名字。菲利普·阿尔梅拉在关于塞利纳的传记中描述:“塞利纳至少在外貌上酷似他的母亲,他是吉约家族的后代,具有鲜明的布列塔尼人特性。”

只可惜,塞利纳的外祖母早早离开了人世。在库尔布瓦的他,浸泡在压抑、难堪的生活氛围里,一边是家庭内部紧张的关系,一边是整个街区因贫困而滋生的道德败坏行为。

在小说《死缓》中,他这样描绘底层青年人的记忆:“86号的文具店老板娘因为我偷了她许多铅笔,死拽住我的裤子不放;旧家具店的寡妇因为我老在她家门前撒尿,把手伸进我的裤裆里掏鸡鸡,而我却一点也不觉得好玩。多亏雨伞零售商搭救,使我摆脱烦恼,把我藏进他的女式小阳伞里。”

塞利纳从小敏感于人和人的差异。他的母亲劝他不要得罪富人,要多跟富人搞好关系。母亲说:“可怜的孩子!如果这个地方没有富人,我们将什么吃的都没有。”

他的父亲将不得志发泄在亲人身上,酗酒,打骂,他从小听见皮开肉绽的声音,而街上负债的人在游荡,妓女穿着暴露走上街来等客,无因的暴力在茫茫黑夜中蔓延,一个人有时就这样不明不白地死了,不会有人为他伸张正义。

塞利纳后来自述:“那时非常贫穷。艰辛更甚于贫穷,因为贫穷你还能让自己溜掉,堕落,搞酒喝,但我们这个是你必须支撑的贫穷,一种体面的贫穷。这是可怕的。”

他在《死缓》中以自我经历为素材,塑造了这样一个青年:青年出身贫穷,学习成绩极差,在少年时期失学,随后去做学徒工。第一份工作,店主虚伪狡诈,对青年百般刁难。第二份工作,青年去到一家金饰店,他给金店拉到了大单,却被老板娘勾引,并设计陷害,使青年一家欠下巨额债务。青年的表现令家人一次次失望,他早早体会到社会的险恶,充满防备,害怕堕入新的陷阱,又必须找到工作来维持生计。

他和父亲陷入无穷无尽的争吵,对周遭的环境深恶痛绝,他一度产生杀害父亲的念头,在崩溃之后决定投靠舅舅。有一段时间,他的生活看起来变好了,他进入了杂志社,后来又成为一名医生。但是,正当他以为黑暗的日子即将逝去,新的麻烦再度找上门来。塞利纳没有美化这样一个青年,他只是原原本本地写下了他所见证的生活。

1914年7月,第一次世界大战爆发,塞利纳应征入伍,在前线受伤。1915年,他离开欧洲大陆,到英国伦敦的法国外交机构工作。仅仅一年后,他又去喀麦隆待了一年,随后进入巴黎一所大学攻读医科,于1924年获得了医学博士学位。

这期间,塞利纳既接触到了巴黎的文化精英,也观察了不同阶层人们的生活。他对贫寒人物具有强烈的共情。不只是在纸上写作,他还在参与日内瓦世界卫生组织一次调查活动期间,调查了垄断企业对底层员工的医疗保障情况。在美国汽车城底特律,他又去调查了汽车厂工人的健康状况。塞利纳把这些素材都用于日后的小说写作。有趣的是,他这辈子做了35年医生,却没有写过任何一本医疗小说。

路易·费迪南·塞利纳

他用一本小说震撼了法国文坛

1932年,一部“脏兮兮”的小说成为法国文人们热议的焦点。萨特、波伏瓦、莫里亚克对其赞不绝口,勒诺陀文学奖金为其送上桂冠。这部小说也在当届入围法国最高文学奖项龚古尔奖,虽未获奖,却被认为是龚古尔奖历史上最大的误判。

它的名字叫做《茫茫黑夜漫游》(Voyage au bout de la nuit),塞利纳完成它时,已经38岁。它就像是贵族沙龙里闯入一位流浪汉,那流浪汉醉气醺醺、臭不可闻,毫不留情地把世界的丑陋暴露出来,引起了人们强烈的心灵震撼!

莫里亚克在日记里评价,《茫茫黑夜漫游》让“完全纯粹的恶在其中得到展现”。波伏娃则直言:“那一年我们最看重的法国作品,就是塞利纳的《茫茫黑夜漫游》。我们背得出许多段落。他的无政府主义,我们觉得很接近我们的。他攻击战争、殖民主义、庸俗、老生常谈、社会,其风格、语调令我们着迷,塞利纳锻造了一种新工具:一种像口语一样生动的文字。”(《岁月的力量》,加里玛出版社,1960)

《茫茫黑夜漫游》是一部流浪汉小说和半自传小说,也是一部折射个人与社会普遍问题的“人生小说”。全书共45个章节,具有新锐作家渴望表达一切的冲动,又有着不按常理出牌的新鲜和勇气。塞利纳书写了一段1914年到1928年间的人物漫游史,主人公巴尔达缪先后去到战场、医院、非洲、底特律、巴黎和图卢兹。他看见了世界的荒谬,经历了信仰崩坏后的茫然,他就像在黑夜中行路,久久看不到希望。

在这部小说里,塞利纳模仿了巴黎工人的说话方式。他大量采用口语、俗语、俚语,去除精雕细琢的文人语调。在过去,法国文坛并非没有口语写作,但像《茫茫黑夜漫游》这么大规模使用工人与普通市民口语,并且引起巨大影响力的,这还是第一次!

这部小说为什么在法国有很大影响力,被奉为法国文学的一部革命之作?这要从《包法利夫人》《追忆似水年华》之后,法国作家所面对的一个瓶颈说起。

十九世纪的法国文学,是一座高山。在那里,既有像《包法利夫人》这样的现实主义巨著,也有像左拉那样的自然主义大师,到了20世纪初又诞生了《追忆似水年华》。当时的作家也跟我们一样困惑——还能写什么?在普鲁斯特之后,小说还能怎么写?

事后诸葛亮来看,我们可能会觉得这个问题很容易回答。毕竟现代主义、后现代主义还有那么多流派,你可以写魔幻现实主义,也可以写象征主义。但处在历史现场,创新非常困难,哪怕是一小步的创作都胜过数百万字的陈词滥调。

例如在奥逊·威尔斯拍出《公民凯恩》之前,大部分导演并不知道电影可以打破单线叙事。在世界电影史早期,导演们都是按照单线叙事、线性时间,一板一眼地讲故事。但是到威尔斯那个年代,单线叙事面临瓶颈,电影该怎么办,成为整个业界的困惑。威尔斯用他出色的叙事证明,电影还可以这么拍!电影不只可以顺叙,还可以倒叙、插叙,甚至用蒙太奇,造成双线乃至多线的讲述方式!正是威尔斯等人革新了电影语法,拯救了电影业,所以《公民凯恩》在影史的地位才这么高。直到现在,很多导演仍在用威尔斯的技巧,而我们对此已习以为常,但在当时,那是革命性的举动。

《茫茫黑夜漫游》的厉害,就在于它创造了新的语法。它使巴黎郊区的工人、流亡的无政府主义者、妓女、难民、穷凶极恶之徒,第一次大大方方地在文学的优雅殿堂上亮相。它并不是第一部描写这些人的作品,例如陀思妥耶夫斯基的《群魔》就写过无政府主义者。但在法国,能以震撼人心的笔触书写时代之恶,将时代的群氓而非贵族、英雄居于叙事中心,以民间语言取代贵族语言,《茫茫黑夜漫游》还是第一部。

和普鲁斯特回忆贵族与知识精英的生活不同,塞利纳对平民和流亡者更加共情,他笔下的人物就是那些生活在郊区和城市贫民窟的人。在相当长的一段时间,这些人的生活不被主流文人所关注,他们偶尔被同情、被怜悯,却很少被真正平等地尊重。塞利纳说出他们心中所想,表现他们的愤怒、恐惧与迷茫。

如果说,普鲁斯特是法国“雅文学”发展到极致的体现,那么塞利纳可谓反其道而行。他一手拆毁贵族厅堂的冠冕堂皇,把战场、妓院、贫民窟放置在小说中心。

他写厌恶战争的军人、做皮肉生意的妓女,写愤世嫉俗的无政府主义青年,也写流亡异国的难民和偷渡客。在他的笔下,一切丑恶无所遁形,一切神圣之事也有被消解的危险。比如他写教堂:“在教堂里站着,就像让狗站立一样困难。”他写美国:“在非洲,我也有过野兽一般的孤独,但在这蚁穴般的美国,孤独更加令人难受。”他写穷人:“对没有钱的人来说,生活只是在长期谵妄中长期的舍弃,他们真正了解的,也是他们所能摆脱的,只是他们拥有的东西。”

他对生活的苦难有着冷峻的观察,对人性中的伪善一面展开了辛辣的讽刺。在解剖法国人这一点上,塞利纳倒是和鲁迅分析国人有异曲同工之处,他总会把你不忍说出的话写在纸上,直击人心地呈现人类生活的某种真相。

从战争的熔炉,到战后的梦魇,塞利纳和普鲁斯特一样,穷尽一生探讨着时间与记忆。但和普鲁斯特为记忆编织的缱绻浮梦不同,塞利纳指向的是未来的深渊,是对一代人至暗时刻的全景式呈现。尽管《茫茫黑夜漫游》继承了欧洲的流浪汉小说传统,但它探索的主题不是骑士理想,它指向的是20世纪文学的经典命题——人的危机。

不是勇士对抗恶龙,而是一个人被恶的世界所同化。

《茫茫黑夜漫游》

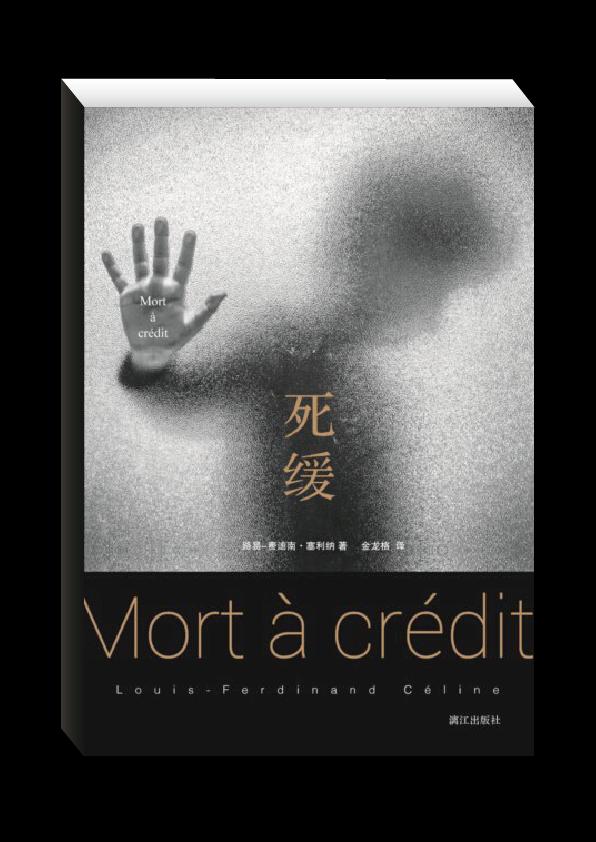

《死缓》

他集道德败坏者与救人者于一身

1936年,塞利纳出版了第二部长篇小说《死缓》。这部小说在写法上更加肆无忌惮,可谓一个底层青年与外界种种冲突的写照,它同样为塞利纳赢得声誉。

塞利纳不仅是一位出色的现实预言家,在文体和语言的创新上,他也是20世纪法国数一数二的人物。《茫茫黑夜漫游》《死缓》里有很多令人印象深刻的比喻。比如作家描绘战场上的死亡:“他们俩死在一起,紧紧地拥抱着,难分难舍。但上校的头飞走了,脖子上敞开一个大口子,鲜血咕噜咕噜地炖着,好似锅里熬着果酱。”

塞利纳还有一个比喻让我印象深刻,他写道:“人与人的关系宛如一篓螃蟹互相踩踏。如果一堆螃蟹在篓子里,有一只螃蟹往上爬,其他螃蟹就会勾住它的脚,不让它上去,到最后,没有一只螃蟹能够上去,大家互相勾着,都在篓子里等死。”

“一篓子螃蟹”不但体现了饱和式竞争所导致的倦怠,也隐喻了人与人之间的防备与互害。螃蟹与螃蟹挨得很近,但它们都有很坚硬的外壳,这就像现代人,人与人的物理距离缩短了,心灵的距离却在拉远,彼此分隔成一座座孤岛。

与此同时,经济大危机后,法西斯政权在欧洲崛起,国际联盟犹如一根鸡肋,世界又重新被战争的阴云所吞噬。实际上,在远东和非洲的殖民地,战争从未停止,而在欧洲,渴望雪耻的帝国之心正在剧烈跳动。塞利纳愤世嫉俗的态度,招致越来越多人的反感。他虽然在文学上才华横溢,但在思想上不乏武断乃至自相矛盾之处。在随后出版的《草菅人命》《死尸学校》《进退维谷》中,塞利纳的文字更是涉嫌对于犹太人的仇视。这些杂文集成为了塞利纳“反犹主义作家”的罪证,使他陷入众矢之的。

译者段慧敏和沈志明,曾经这样解释塞利纳所引发的争议。段慧敏认为:“塞利纳所主张的‘反犹主义’,实际上是一种反民族主义、反资本主义和无政府主义的结合体。”

沈志明指出:虽然很多人给塞利纳冠以“反犹主义”的帽子,但是塞利纳在德国拒绝了亲德主义宣传,并且因此遭到拘禁。他在《塞利纳精选集》一书的译序中为塞利纳辩护:“塞利纳在大节上曾遭受的严重指控,是法国文学界有史以来最大的冤案。”

1930年代末,塞利纳因反犹言论和二战时期妥协于纳粹而声名狼藉。巴黎光复后,他逃往维希流亡政府所在地德国锡格马林根,又在丹麦西部监狱里服刑。其间,他相继完成了小说《一座城堡到另一座城堡》(1957)、《北方》(1960)、芭蕾舞神话剧《雷与箭》。

米兰·昆德拉评价《一座城堡到另一座城堡》:“许多与塞利纳同代的大作家也都有过死亡、战争、恐怖、酷刑、流放的经历……而他是唯一发声诉说这种极其特殊经历的人,在这种经历中人被完全剥夺了生命的排场。”

1950年,塞利纳被法国法庭判刑,又于1951年获特赦回国。他在1950年代隐居巴黎,一面行医,一面写作。进入晚年,关于他的污名逐渐被洗去,可惜他的身体也每况愈下。1961年,他因脑溢血病发而孤独离世。这位酒徒、疯子、歇斯底里的反叛者,一个集道德败坏者与救人者于一身的文学匪徒,就这样把自己永远留在了1960年代的长夜。

一个危险作家的宿命

塞利纳去世后,他的文学成就逐渐被世人追认。1962年,塞利纳作品被收入象征法国经典文学的“七星文库”。1999年,在由法国《世界报》组织的“20世纪100部最佳小说评选”中,塞利纳的《茫茫黑夜漫游》高居第六。2002年,在《茫茫黑夜漫游》出版70周年之际,法国《文学杂志》推出了塞利纳专刊,该杂志此前推出的3本作家专刊分别为纪念弗洛伊德、尼采和普鲁斯特。

作为对其写作风格的认可,曾任龚古尔学院主席的记者贝尔纳·皮沃编撰了《理想藏书》,把《茫茫黑夜漫游》选为排名前十的“法国小说”最佳作品之一。在这份榜单里的还有《红与黑》、《包法利夫人》、《追忆似水年华》、《局外人》等。

而在另一方面,塞利纳去世后,围绕他的争议仍在时不时发生。

1960年代,左翼运动在世界复苏,法国爆发震惊环球的五月风暴,《茫茫黑夜漫游》《死缓》再度成为流行读物。2011年是塞利纳去世50周年,时任法国文化部长弗雷德里克·密特朗计划将他列入法国500位文化名人之列,却遭到了当地犹太社团的强烈抗议,此事因此作罢。2017年,有法国学者出版专著,花费了上千页的篇幅来痛斥塞利纳的写作与充当“法奸”的行为,再度引发法国文坛的讨论。2018年,当伽利玛出版社决定再版塞利纳的三本书时,法国犹太人再次提出强烈反对,理由自然是塞利纳所谓的“反犹主义”倾向。基本上每隔一段时间,塞利纳就会引发一次争论。

他死了,却比很多活着的作家还“在场”。改革开放以后,塞利纳的小说被翻译至中国,也影响了一批有志于创新文体的作家,写作过《红拂夜奔》《黄金时代》的王小波就是其拥趸之一。为此,王小波还写过一篇同名《茫茫黑夜漫游》的短文,里面有一句:“对我来说,只有一种生活是可取的,就是迷失在这无限的可能性里。这种生活可望而不可即。”

《茫茫黑夜漫游》还有另一个译名叫《长夜行》,我还是更喜欢前一个名字。《长夜行》优雅、古典、有武侠韵味,属于比较斯文的译法,但塞利纳本人的写作其实是反典雅的。他是要把上流文学的品位拉下来,让曾经文学界不去呈现的,或者那些文学权威认为不重要的东西被看见。

他写脏话连篇的生活、写不加优雅修饰的性爱和社会关系,写中产和上流文人曾经看不上的俗语,也写一个人内心最黑暗的地方。他骂别人,更骂自己。漫游黑夜之人,被黑夜覆盖。“茫茫黑夜漫游”是一个传神的译法。

终其一生,塞利纳都在写一部作品,他用朝着末世降临的姿态,书写一个时代的崩塌。人如何在茫茫黑夜度过自己的一生?这是塞利纳所探寻的问题。

事后回看,塞利纳的小说以反经典的姿态闻名,他的代表作《茫茫黑夜漫游》《死缓》却成了20世纪的文学经典。通过这两部小说,他在“我”的叙述中,引领读者走向一场黑夜的漫游。他的小说既有沉浸式的向内书写,也有总体性的、辐射整个社会面貌的向外书写。他在小说中描绘了一个处在崩溃边缘的黑暗世道,那里战争如浓疮般蔓延,穷人在悬殊的阶级分化中绝望。那里的繁华骨子里却像是艾略特笔下的荒原,富有的人与贫穷的人,都在茫茫黑夜中遭受前所未有的精神危机。

《茫茫黑夜漫游》中有一句警醒世人的话:“我们社会一切导致大量死亡的伪善无不披上这件漂亮的外衣:‘同情穷人的命运,同情穷人的状况。’”

有意思的是,面对《巴黎评论》提问“你确信后世将公正地评价你吗”时,塞利纳提到了中国,说:“也许不会,特别是法国人。也许中国人或者柏柏尔人在盘点文学时会探究我的文学,我的精巧的设计,或者我喜欢的省略号……(塞利纳很喜欢使用省略号)这不难。我已说完了,从我们谈到文学,我就没什么要说的了。”斯人已逝,而作品长存。无论一位作者生前引起过怎样的争论,最后还是要以作品说话。或许,在一个文学作者越来越乖的年代,多一些危险的作家,对读者来说也不是坏事。毕竟文学不是做题大赛,都是好学生只会显得无趣。

很多人骂塞利纳,但无法忽略一点,在作为一位小说家之外,他同时是一位医生。从战场到巴黎城区,在文字上备受争议的塞利纳,现实里存有一颗仁心。仅凭这一点,他就值得一份敬意。

ABOUT / 相关报道