背靠大树好成荫:活在祖先佑护下的西镇人

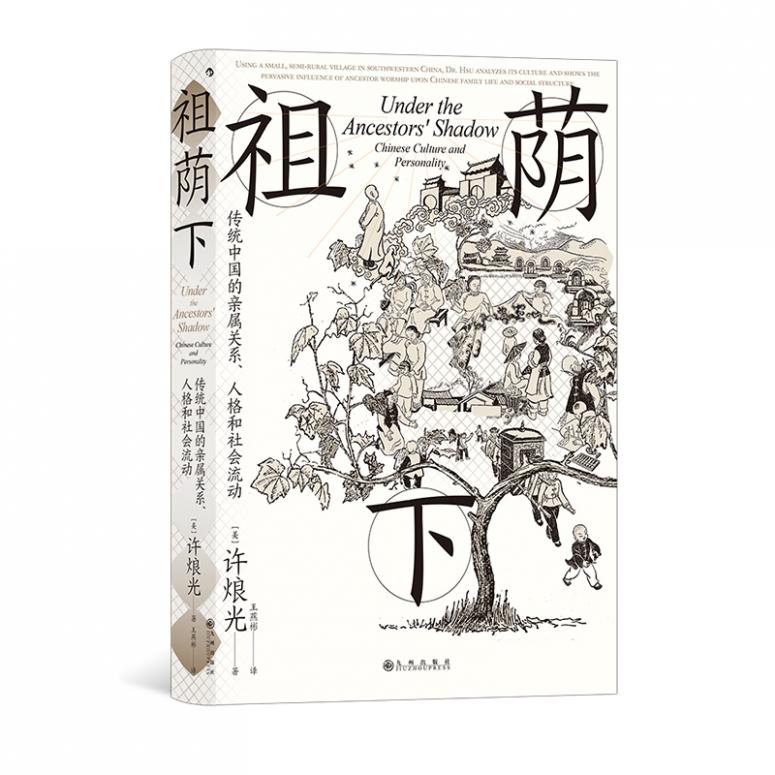

华裔人类学家许烺光的《祖荫下》,最早出版于上个世纪40年代,被称作案例版的“乡土中国”,乃是一部关于“传统中国的亲属关系、人格和社会流动”的经典著作。

开宗明义,许烺光在此书的“前言”即申明,他写作这本书致力于三件事:其一,描绘中国西南的一个小型半农社区,分析它的文化,尤其是其家庭模式和宗教生活;其二,探讨这一文化在构成此社区的诸多个体的人格形成中所起到的作用;其三,在描述完这个社区的若干人格结构之后,进一步指出它们适用于解释过去和当下的整个中国社会,从而印证“中国文化的统一性,与中国文化的多样性这个概念一样,在作为前提条件时至少具有同等合理性”。

为了写作这部著作,彼时任教于国立云南大学的许烺光专程赶赴大理喜洲小镇,克服抗日战争时期的种种困难,分两次在西镇社区进行了为时一年多的田野调查。许烺光的田野调查主要依赖一个人类学家所受的社会观察训练和常识,他所采用的研究方法,则均属学术界常见的人类学研究方法:观察,倾听,参加各种典礼、仪式和公私聚会,并考察和分析人们互相矛盾的说法,从而得出合理的结论。

在《祖荫下》一书中,许烺光概括出西镇文化的五大要素,分别是:父子一体、大家庭理想、祖先崇拜、男女有别和教育模式。而这五大要素的共同特征是权威和竞争,它们渗透于西镇文化的各个层面,构成了西镇人世俗生活的基本理念。

“父子一体”与大家庭理想

西镇家族制度的基础是父系制度,最重要的关系是父子关系。以父子关系为中心,其他所有的亲属关系都是父子关系的拓展、从属或补充,而每种关系的强度,均与亲属关系结构中社会规定的个体亲疏直接对应,这其实是由血缘宗法制度下的男权文化传统所决定的。

所谓“父子一体”,说白了就是父辈权威。在社会层面,父子是彼此的一部分,父亲是儿子的供养者,儿子则有义务取悦赡养父亲,用许烺光的话来形容,就是“有其父,必有其子;其父所有,其子亦有”。西镇文化要求子女从小就要懂得孝顺父母,质疑父亲的才能和决定属于不当行为,只有按照父亲的意愿做事,毫不考虑自己的感受,才是深受社会赞许的良好行为。换句话说,身为儿子,终其一生都要随时准备好取悦父亲、赞同父亲、竭尽所能地服侍父亲,只要父亲健在,儿子在社会意义上就仍未成年。

不过,尽管“父子一体”以父亲的权威为核心,但它其实并不是一种单纯的权威与顺从的消极关系,而是一种可以被描述为“父慈子孝”的、可以通融、能够调节的积极关系。理论上父亲对儿子拥有绝对的权威,事实上不仅因人而异或因家庭而异,同时也取决于父亲的人格力量和个人品质。尤其是近世以降,年轻的一代崇尚远行,追求人格独立,新式学堂成为时代风潮,父亲的权威也在无形中趋向于消弭。

“父子一体”与大家庭理想原是互为支撑,并且相互成就的。家族规模、宗族势力与财富结合在一起,乃是在社区中建立威望和权力的基础。只有以大家庭为代表的家族规模足够庞大,才有资格称作“望族”。而且大大小小的宗族也经常会为名望和权势相争斗,他们在红白事之类的仪式和庆典上相互攀比,在做公益和修族谱上彼此较劲,在建宗祠和修墓地上互相竞争,没有大家庭和宗族势力的支撑,他们在争斗中很难占据上风。

“父子一体”与大家庭理想共同剥夺年轻人的独立意识,却又使这些年轻人得以分享源于近祖或远祖的财富和荣耀,可谓利弊参半。然而毫无疑问,大家庭的实现并不是基于家庭内不同人格之间的妥善适应,而作为社会“安全阀”的同宅分家,也就成为一种不可避免的选择。正所谓“三代人吃不了一灶饭,他们处不来”“男人不介意,但女人心眼小”,不管这些是不是西镇人用以同宅分家的借口,大家庭逐渐走向解体都是一种必然。

祖先崇拜

事实上,不管是“父子一体”,还是大家庭理想,其背后都有一个重要的文化源头,亦即祖先崇拜。就亲属关系的整体而言,“父子一体”与大家庭理想仅仅是家族连续体中的一个纽带,其一端是众多祖先,另一端是无数后裔。无论任何时代,家庭都是既往世界的延续体和子孙后代的塑造者,子孙后代之所以要确保家族兴旺和香火绵延,不单是出于对父母的责任,同时也出于对父子共同祖先的责任。

在西镇人看来,生者谈到祖先时,不能不以某种方式论及其子孙后代;说到家族的未来成员时,也不能不时刻铭记其来源或起源。因为祖先原本是与神灵密切相关的,他们可以为现世带来福泽,也能够招致祸患,所有人都生活在祖荫之下,死亡并不会阻断生者与死者的关系。盖因死亡并不意味着祖先的真正离去,他们其实进入了另外一个世界,这个名曰“阴间”的世界与阳世并无太大的区别:同样有官僚机构,同样有赏善惩恶,同样鼓励个体成就功业……祖先只是换了一种生存方式与后人交流。

祖先与阳世的联系,主要通过生者的各种祭祀活动得以存续,自不待言。既然祖先在阴间也有各种需求、愿望和情感,那么,生者就要以祭祀、祭扫等仪式来慰藉祖先,向他们提供食物、衣物和钱财,以表达尊敬,寄托思念。生者的祭祀与祭扫又是一种双向的互动,其目的既是为了慰藉祖先,也是为了确保生者与神灵之间的关系融洽。这其实不仅仅是在慰藉祖先,生者本人也会得到神灵的佑护,获得切实的好处,诸如避免灾难,消除疾病,家人祥和平安,子孙世代繁盛……如此种种,都能在对祖先的祭拜中得到保障。

以是,墓地、神龛和宗祠就显得尤其重要。因为墓地是祖先身体的居所,神龛和宗祠是祖先灵魂的居所,所以不仅墓地的选址、安葬的顺序和神主的排位大有讲究,在墓地与宗祠的营建上也要力求奢华——只要家族财力允许,祭祀仪式应该极尽排场与隆重,因为祭祀仪式不仅能够起到光宗耀祖的作用,同时又是社区生活的一部分,具有可视性与可观性,能够促进家族的外在荣誉和光鲜形象,是家族势力的直接表现。

男女有别与教育模式

如上所述,西镇家族制度的基础是父系制度,其间男女有别的关系同样是父系制度塑造的结果,但凡关涉权威事宜,男性总是毫无异义的支配者。

西镇亲属关系的结构原是以世系、辈分、年龄和性别排序的,性别放在最后,是因为性别无足轻重。比如,母子关系既基于生育事实,又是父子关系的延伸;夫妻关系依附且从属于亲子关系;姐弟或兄妹关系既不像兄弟关系那样边界明确,也从不被社会重视……西镇人的婚姻制度有三个基本的参照点:婚姻是延续父系家族香火的手段;婚姻以男性为中心;婚姻有双重道德标准:女子悔婚会遭人鄙视,再婚是为耻辱,通奸相当于社会性自杀,对不忠的女人施加身体暴力乃至谋杀都是合法的……而相关道德针对于男性就宽容许多。

在西镇,男性对女性具有绝对的优势,这种男女之间的不平等贯穿于人们的日常生活细节中:丈夫不会在任何公开场合对妻子表示亲密;如果妻子与父母发生矛盾,丈夫必须站在父母一方指责妻子;生为女人,婚前必须顺从父母,婚后必须顺从丈夫……

西镇的传统教育系统,其实同样是当时西镇人价值观的具体体现。西镇的教育模式,首先是所有团体用以维持其社会延续性的方式:一方面是为未来着想,基于年轻人自身的实践和发展;另一方面是为沿袭传统,按照老一辈的形象塑造年轻人。

就前者而言,大多数人接受教育,只是为了学会读与写,以便未来能够更成功地经营生意,至于进一步接受高等教育,并不在他们的规划之中;就后者而言,老辈人始终希望,年轻人的生活方式与祖先之期望别无二致,他们更愿意以祖先的模式塑造年轻一代。

西镇的传统教育倾向于实用,学生进入学堂,大抵只是为了获得就业的机会和收入的保障。在传统的西镇人眼中,不能面对现实的教育显然是无用的,高等教育只会让年轻人变得人格独立,乃至脱离父辈的羁绊,因之很难被老派的西镇人所接受。

在权威与竞争中塑造个体人格

毫无疑问,无论是“父子一体”的大家庭理想,还是祖先崇拜和男女有别的教育模式,其间都有一个共同的核心:权威。西镇人之间的竞争,及其人格的发展,乃是在老辈的权威下形成的,西镇文化的权威以祖先之名来表达,并在祖先的训导和成就中得以强化,正是在社会认可的框架内,在光宗耀祖的驱使下,西镇人才表现出获取成功的强烈动力。

所以尽管西镇人注重仪式、神明和彼世,但他们的人生取向却是现世的和积极的。对于他们来说,服从权威与竞争高位并不冲突,而是相互融合的,在祖荫下创业不仅可以降低风险,而且也会生活得更加舒适。

当然,因为贫富之间的差距和经济地位的悬殊,同样是在祖荫下竞争,富裕的年轻人和贫穷的年轻人对于权威的依赖也有着明显的不同:前者不劳而食,故而高度依赖老辈和传统权威;后者自食其力,故而高度独立于老辈和传统权威。

由此却也形成了两种迥然有异的个体人格:贫者很大程度上依靠个人打拼获得成功的机会,富者的成功几乎完全依赖父辈关系结构中的固定资源;贫者身份群体的人格结构倾向于谨慎理性、节俭务实,富者身份群体的人格结构倾向于虚荣奢侈、放纵冲动。可见财富和权力是一把双刃剑,既能够成就一个人的成功,有时也会对一个人起到腐蚀的作用。

这样也就不难解释,有些家族何以会在几代人内其兴也勃焉、其亡也忽焉。盖因“穷人家吃苦耐劳的孩子可能无法立刻让家庭兴旺,但至少使之具备这种可能性;富人家逍遥自在的孩子可能不会立刻导致家族衰败,但他们的寄生生活大概就是滑坡的开始”。

以家族兴衰为观照,许烺光进而指出,这些身份人格的差异既是家族兴衰循环的根源,又是朝代兴衰循环的部分原因。他说:“贤明的统治者能够控制人口过剩的影响,使得国祚绵延,而不务正业、挥霍无度的统治者则会导致王朝加速覆灭。当一个王朝经历几代昏君之后,崩塌也就成为必然”。

ABOUT / 相关报道