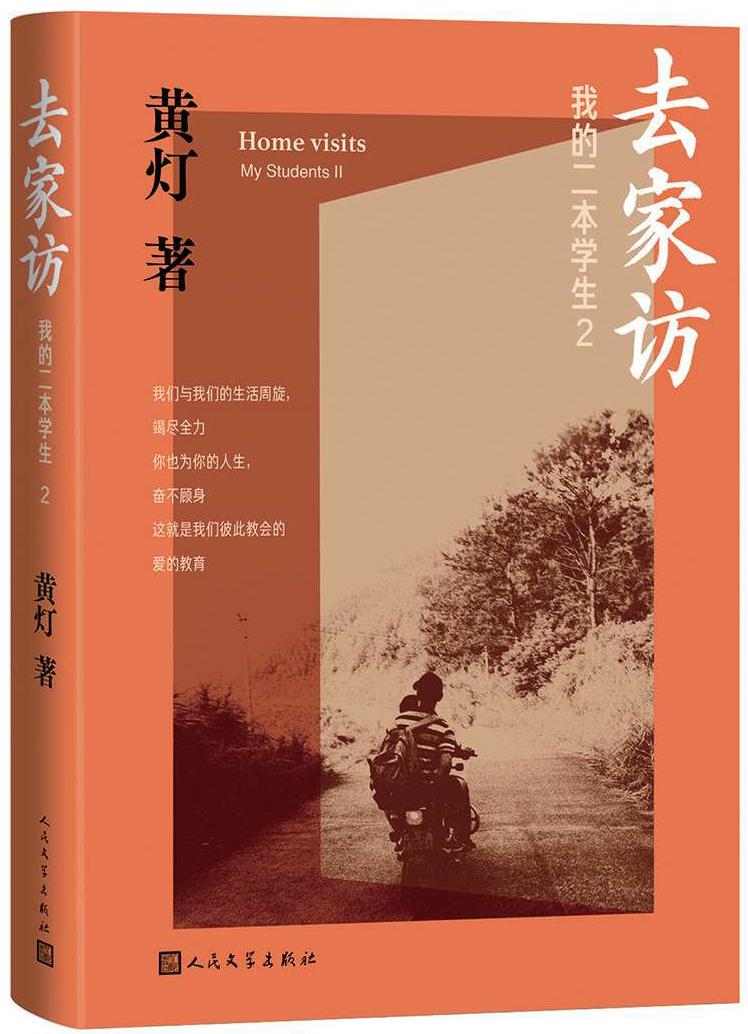

去家访:走进二本学生的原生家庭

这是非虚构作家黄灯的新作,也是她上一部作品《我的二本学生》的续集。

2020年,《我的二本学生》出版后成为现象级畅销书。二本学生这个曾经备受冷落的群体,突然以一个整体面貌闯入公众视野。数目庞大的二本学生,切实地构成了当今中国中产阶层的主体。他们的生存境况,也最能反映中国城市化和教育产业化的成败得失。

身为广东某二本院校的中文教师,黄灯在十多年的从教生涯里,一共教过四千多名学生。她仔细地观察着课堂内外学生们的学习和心理状态,去捕捉他们身上的共性和差异。他们青春洋溢、风华正茂,但也常常陷入虚无、懒惰和迷茫。在文凭贬值、房价高企、就业艰难的环境下,他们面临着学业、生活和工作的多重压力,留给他们的出路似乎变得日益逼仄。

在《我的二本学生》中,黄灯不时地传递着悲观和隐忧,但在这本续作《去家访》里,她的忧虑得到不少缓解。她用五年时间,走访了二十多名学生的原生家庭,去到他们千里之外的家乡,与他们的父母、亲友、邻居深入交谈。

通过探访学生们的来时之路,黄灯更深切地理解了他们的各种行为和品质。她看到他们的坚忍、勇气和蓬勃生机,看到他们在夹缝和泥淖中野蛮生长的力量。而更关键的是,她看到这些学生虽然只进入了高等教育的第二梯队,但他们每个人的成功上岸都需要闯过无数惊涛骇浪,需要来自整个家庭不遗余力的托举。

千里之外的原生家庭

这部非虚构作品,一共写了十多个“90后”二本学生的故事。他们都来自黄灯任教的大学,他们上过黄灯的课,或者接受过她的课题指导。黄灯朴素、亲切、真诚地关心学生,获得学生们的充分信任。也正因如此,学生们才愿意敞开心扉,将她迎进自己的家乡,并把家中几代人的悲欢离合毫无保留地讲给她听。

在学生们的邀请下,黄灯乘坐火车、大巴、电动车、摩托车,去到云南腾冲,安徽怀宁,广东郁南、阳春、东莞、潮汕、湛江、深圳等地学生的家里。她走进他们的老屋或新居,参观他们曾经就读的中小学,去到他们父母辛勤劳作的田地、茶园、车间或水域,去感受学生成长的环境,体验每个家庭为孩子教育所做的努力。

不同于以精英家庭出身为主的名校学生,在这本书里出场的二本学生,全部来自乡镇或县城的普通家庭。这样的学生,占黄灯课堂里的绝大多数。他们的父母都是“60后”或“70后”,大多文化程度不高,家里有众多的兄弟姊妹,都有刻骨铭心的贫穷记忆。他们有的在家乡种地、养殖、修车船、卖豆腐、打零工,有的去大城市进厂,或者摆地摊、卖蔬菜。对他们而言,要维持一家人的生计,供养几个孩子上学,需要付出十足的艰辛。

书中详细讲述了每个家庭两三代人的命运变迁,通过他们的故事,能折射出近几十年来中国社会波澜壮阔的发展图景。我这里重点讲述其中两个学生的故事。

第一个学生是黎章韬,他来自云南腾冲的一个村庄,那里与缅甸接壤。黎章韬的父亲生于1970年,出生才100天,以卖柴为生的祖父就被山上滚下来的大石头砸死了。后来奶奶带着年幼的儿子改嫁,又生育了几个孩子。在那个贫穷的年代,奶奶的日子过得一地鸡毛,曾祖父吸毒,继祖父冷漠,叔叔不务正业,常在外打架斗殴。

黎章韬的父亲,就在这样一贫如洗的家中长大,从小饱受亲邻的歧视和冷眼。他只念到初一,学业就被迫中断。他14岁跟邻居上矿山,17岁去缅北伐木,20岁生下独子黎章韬。孩子出生后,他就被家里要求搬出去住,从此,三口之家在几间茅草屋里生活了14年。在很长的时间里,茅屋里不通电,也没有自来水,取暖和夜间照明都靠烧柴火。

在缅北的原始森林里伐木,是一项既辛苦又危险,收入又低的工作。村里前前后后有几个伐木工死在缅北,而能不能拿到工钱,完全取决于老板的态度。但黎章韬的父亲在那里坚持了17年,直到后来自己做根雕,开木工作坊。黎章韬的母亲除了务农,就是靠卖米线、砍柴、养猪补贴家用。

他们住着简陋的房子,经常要吃发霉的米饭,好在父亲很重视对儿子的教育,也尊重儿子的天性,并且尽可能多地陪伴儿子。他不想让儿子将来也去毒品泛滥、治安混乱的缅北伐木,而是鼓励儿子多读书。黎章韬从小勤俭节约,学习成绩一直不错,最后幸运地考上了二本,实现了人生的突围。

另一个典型案例是学生张正敏,她来自广东省西南部阳春市的农村。她生于1996年,父亲是一个顽固守旧的深山农民,母亲是父亲花2800元买回来的越南新娘,哥哥初中没毕业,是个游手好闲的混混。张正敏是小学同学里唯一考上本科的,她曾用一句话概括自己的求学之路:“我一路从最农村的地方爬到了城市。”她的家境,要比黎章韬家更贫穷、更窘迫。

刚上小学的时候,张正敏每天要走一个小时的山路才能到学校,午餐吃的是稀饭、黄豆、花生,一年到头很难吃上肉。父亲靠种橘子、开拖拉机为生,他思想保守,不思进取,不愿意离开大山。后来在母亲的强烈坚持下,他们一家才搬到镇上。母亲17岁时被从越南贩卖到当地,一直没有获得中国的合法身份。许多亲戚和邻居都瞧不起她,轻蔑地称她为“越南婆”,丈夫也常对她冷嘲热讽。但这是一位了不起的母亲,她勤劳、坚韧,且富有远见。

她除了要承担繁重的家务,还要砍竹子、卷鞭炮、当建筑小工、在饭店打杂,苦苦支撑着贫寒之家。后来镇上的房子因故必须拆除重建,丈夫选择袖手旁观,她竟然以一己之力把房子建了起来。所有的建材都是她亲自去买,为了省下高昂的人工费,她跟砌墙的师傅学着挖地基、和水泥,一寸一寸地把墙砌起来。没钱了,她就出去打几个月工,再回来继续建。直到把房顶盖好、把厨房生好火之后,她才安心地离开,从此外出打工,几年都没有再回来。她在外靠微薄的收入,默默支持着女儿的学业。

2017年,黄灯去家访的时候,那栋房子依然没有任何装修,红砖和预制板都裸露在外,家徒四壁。然而,贫穷不只是张正敏成长过程中唯一的障碍,她还需要面对来自父亲和哥哥的巨大精神压力。父亲重男轻女、固执、冷漠,总是跟她说女孩子不用多读书,希望她能早点毕业,尽快挣钱,帮助哥哥成家立业。无所事事的哥哥总是找她借钱,想方设法从她那里榨取生活费,用来吃喝玩乐或者还债。

张正敏就像掉进了一个无底深渊,母亲在努力地把她向上托举,而父亲和哥哥在拼命把她往下拉。在她的成长过程中,充满了险滩暗礁,每一步都有未知的风险。她深知,如果不努力,就会像哥哥,以及众多昔日的同学一样,早早地辍学、打工、结婚生子。她必须一路狂奔,才有可能摆脱既定的命运。幸运的是,她没有被贫穷而破碎的家庭拖垮,而是通过拼命学习,逃离了原生家庭的魔咒,闯进了大学校园。

不过,进入大学并不意味着前程无忧,她表面上开朗乐观,但内心深处一直被自卑所主宰。她害怕暴露真实的自己,害怕引来同情的眼光。千疮百孔的原生家庭,是她难以承受之重。但大学阶段的学习,最终还是让她鼓起勇气,去认真审视自己的人生。

她写下了《我的妈妈,是两千八百元买来的越南新娘》《忘记我名字的父亲,终于与我和解了》《无所事事的乡镇年轻人》,这些文章通过网络传播,引起很多关注。她还和同学回到家乡,开展对当地越南新娘群体的调研。通过这些调查和书写,越南新娘这个隐匿的群体,逐渐被更多人看见,她母亲也因此获得了中国的合法身份。张正敏的这种改变,是教育和写作带来的,这也是黄灯在课堂上格外强调非虚构写作的原因。

阶层壁垒如何被教育打破?

限于篇幅,我们没法列举太多书中的例子,但通过上述两个故事,我们可以看出整本书的内容风格。作为一名文学博士,黄灯最擅长的,不是用数据和理论对所写的群体进行定量或定性研究,而是用温情、细腻、有质感的文字讲述直击人心的故事。

她教授过的二本学生数以千计,但是,她不想把这些学生看作无差别的个体,对他们作各种整体性的判断和评价。她克服了下结论、提建议的冲动,谨守着非虚构写作的边界和伦理,努力确保记录的真实性与客观性,把结论留给读者自己。她把走访过程中的见闻,淋漓尽致地记录下来,包括每个人物的个性与情感,每个家庭的困境与挣扎,以及各地的自然风光和人文风情。

虽然书中有不少让人心酸的故事,但整本书的基调是温暖而明亮的,总有一股脉脉温情流淌其间。这源于黄灯与学生的深情厚谊,也源于她在看到学生们的原生家庭后,对教育重新燃起的信心和希望。

非虚构作品的生命力,首先在于它的真实与丰富,其次是它的独特与稀缺。不得不说,《去家访》作出了一个很好的示范,留下了一份珍贵的时代样本。它虽然只写了十多个家庭,但每个家庭的历史变迁都极其详尽,信息密度巨大。

这些学生的父母,有的留在家乡务农,同时经营着一点副业;有的卷入进城务工的滚滚洪流,或者在流动人口密集的地方摆摊卖衣服、百货。这一切的时代背景,是中国近几十年极速发展的城市化和工业化。

因为缺乏足够的文化、资金和人脉,这些家长没有机会进入上流社会。但是,他们比同阶层的其他家长更重视对子女的教育,因而,他们的孩子有幸进入大学。虽然只进入了那些精英家庭所瞧不上的二本院校,但是,他们已经心满意足,因为那是他们耗尽几代人的努力,所结成的硕果。

教育资源总是与经济水平挂钩,越是落后的地区,越是贫穷的家庭,要想获得优质的教育资源就越困难。名牌大学逐渐被精英家庭的子弟所垄断,而寒门子弟要想考上二本,都要奋不顾身、排除万难,才有可能达成。

有句话说:“出身不一定决定命运,但决定了改变命运的难度。”阶层固化是一道全球性的难题,它是经济繁荣和社会稳定的巨大障碍。精英在封闭的圈子里自我复制,贫穷也在代际之间无声传递,教育是打破阶层壁垒最主要的途径。

在我看来,这部《去家访》最重要的价值贡献,是用鲜活的案例让我们看到那些贫困家庭摆脱贫困的艰难,以及在经济和教育的双重扼杀中,到底是什么在主宰着我们的命运。

ABOUT / 相关报道