重读段义孚:地理学就像镜子一样反照出人自己

“为了摆脱幽闭恐惧症,人类应该将整个宇宙当作游乐场。”这句话可以作为地理学家段义孚人生的注脚。从中国到美国,他的前半生不断经历迁徙与离别。从外交官之子到人文主义地理学的开创者,他为亚裔在世界地理学领域留下辉煌的篇章。

1970年代,段义孚系统性地提出“人文主义地理学”,冲击当时占据主流地位的“实证主义地理学”。他主张赋予学术研究以温度,除了冷冰冰的材料和数字,还应有审美、感受、知觉,在地理学研究中重新理解人与世界的关系。从那时起,地理学进入了新的篇章,段义孚极具文学之美的笔触也革新了地理学的写作方式。

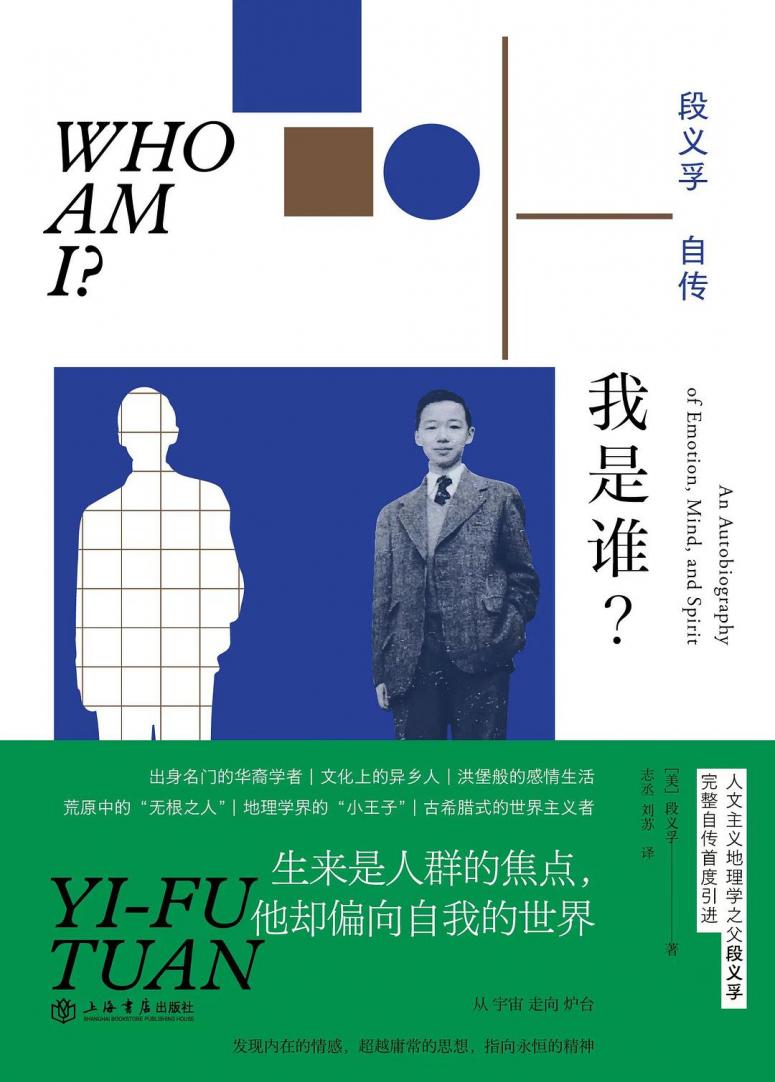

时至今日,斯人已逝,文字的分量犹在。近年来,段义孚的著作《我是谁》《恋地情结》等先后被引进国内。段义孚将自身作为田野调查案例的方法,暗合了人类学家项飙提出的“把自己作为方法”。但在回顾自己的一生时,他并没有大谈自己的杰出成就,而是不惮于暴露自我的深渊,坦诚说出自己对于孤独、死亡、迁徙的感受。他说:“作为一个寻不到根的人,我天生就该自我审视。”

“你是中国总统的后裔啊!”

2022年,人文地理学开创者段义孚去世。他的学生蒂姆·克雷斯韦尔撰写悼文,标题名为《独驾航船》(Steering His Own Ship),取自段义孚生前发给朋友的最后一篇文章:“因此,年轻的旅者,请鼓起勇气,上以星星指航,下随变幻莫测的生活预示,独自驾船启航。”

这句话颇能代表段义孚给人的感觉,他是一位世界主义者,前半生都在迁徙。段义孚这辈子见证过不少历史事件:日军侵华、冷战、美苏争霸、嬉皮士运动、民权运动、古巴导弹危机、苏联解体等。

他继承了父辈的审慎,刻意保持和政治险滩的距离。倘若重温段义孚的著述,我们会发现他对政治事件的谈论非常有分寸,他很少夸耀自己在公共事件中的作用,而是沉醉于论述人类与空间和地方的经验性关系。他是一个平静地蹚过大时代风浪的人,但他的前半生可谓精彩。

1930年,他出生于中国天津的一个中产阶级家庭。他在自传中认为士大夫、士人更接近他们家庭呈现的气质,但士大夫已在历史动荡中消亡,他采用了中产阶级这个更加经济学的定义。从天津、南京、上海、昆明、重庆,再到堪培拉、悉尼、马尼拉、伦敦、牛津、巴黎、伯克利、芝加哥、多伦多,他自称在38岁定居明尼阿波利斯和麦迪逊之前,自己从未在任何一个地方住满五年。大多数人的一生都是从“炉台”走向“宇宙”,而对于他来说,“人生的开端似乎面对的就是辽阔的‘宇宙’”。

1940年对段义孚来说,是关键的一年。这一年,他年仅十岁,随家人从香港迁往澳大利亚,开启了自己的世界主义之路。他后来对于空间、迁徙、人类之善等概念如此着迷,都可以追溯到这个离开祖国的原点。

而在1940年代,抗日战争尚未结束,故国仍在风雨飘摇中,段义孚早早体验了去国还乡的孤寂之感。他在传记《我是谁》中谈到了那段历史,但他没有渲染自己的苦难。他坦白说和当时中国大部分人相比,自己已经算是幸运的,得益于父辈的人脉网络,他早早见识或听说了周恩来、蒋介石、汪精卫等人物。父亲段茂澜是民国外交干将,祖籍安徽合肥,与北洋政府总理段祺瑞是亲戚。因此还发生过一次误会。1956年,段义孚到印第安纳大学第一次面试的时候,一位亚洲史教授惊呼:“你是中国总统的后裔啊!”

1940年代到1950年代,段义孚基本上在迁徙中度过。1957年,他稍微安定下来,在美国加州大学伯克利分校获地理系博士,并以此为志业。他的博士论文是研究亚利桑那州的地貌,在当时他尚且遵循着自然地理研究的主流方法,但已经展现出过人的天分。

1950年代,美国社会正流行麦卡锡主义,举报之风盛行,政治对于学术研究的干涉尤为严重。身为华裔,段义孚虽未卷入政治风暴,但也遭遇过许多来自有色眼镜的对待。

另一层面,彼时的美国尚存在对于少数族裔的严苛成见,东亚移民被欢迎研究、写作关于故土的题材,却难以跻身学术主流圈层。譬如作家张爱玲一度被建议写作迎合欧美读者想象、具有东方主义色彩的小说。正如作家唐晓峰所说:“美国有人说,在社会人文学界里,常常是黑人研究黑人问题,妇女研究妇女问题,中国人研究中国问题,只有白(男)人研究everything(所有的问题)。这种说法听起来不舒服,但近于事实。”

用人文主义挑战实证主义

段义孚偏要挑战这种成见。除了《神州:历史眼光下的中国地理》明确以中国作为研究对象,他的大部分著作都关于普遍问题,而不是单一国家或民族问题。他也没有热心于参加喧嚣的社会热点,而是在确立了自己的坐标系后稳扎稳打。段义孚的创作之路有他明显的脉络,能够看出他是沿着什么轨迹去思考问题,绝非东一榔头西一棒子跟着热点走。与同时代热点著作相比,段义孚的选题是冷门甚至偏僻的,但他的能力就在于,他擅于在冷的议题中发现热的感知,并将其提炼成普遍经验。

1970年代,段义孚系统性地提出“人文主义地理学”,冲击了占据主流地位的“实证主义地理学”。实证主义地理学强调实证研究,鼓励学者研究可被数据、表格呈现的,经得起科学经验的地理现象。

例如研究一个地区的地貌、沉积岩的分布等,段义孚早期也写这样的论文,但他很快发现了一个问题。在当时的学术界,多的是冷冰冰的“知识”,少的是具有温度的“人的情感”。地理学号称研究环境,却独独忽视了环境中的人。传统地理学者下意识地将人的情感、知觉、想象,视作文学的部分,根本没有想过就以人为核心来研究地理。而段义孚要做的就是重新发现“人”,用地理学的方式,重新认识人的活动。所以在《从1947到2022年的地理学:一部游记》中,他总结自己对地理学的贡献道:“一言以蔽之,我对人文地理学的贡献是什么?我丰富了‘人类’一词的含义。”

在《地理学、现象学和对人类本性的研究》(Geography, Phenomenology And The Study of Human Nature)这篇论文代表作里,他对地理学如是定义:“关于地球作为人的世界而存在的,具有组织性、结构化知识的学科。”进而表述为:“与地球相关的知识表明了这是一个和人相互关联的世界;world(wer)最本源的含义在于人;理解世界其实就是理解人自己。”

在二战后实证主义把持地理学主要话语权的年代,段义孚的著作显得新潮,到如今,他的代表作依然被人时时提起。据谷歌学术引用显示,他于1977年出版的《空间与地方:经验的视角》一书,被引用了超过17000次。而他的书籍也被翻译成不同的语言。

段义孚被誉为“人文主义地理学”的开创者,在实证主义地理学占据支配地位的学界环境里,他再造新路,为地理学研究提供了更开阔的可能。他擅长研究特定环境下人的情感流动,空间、文化、人情三者的互动关系。他研究的东西表面上已经成为常识,仔细思考,仍对今人具有启发。比如他谈到城市中愈发明显的阶层分化,其心理根源在于人类对恶臭的厌恶和对干净的追求,这种心理早期有助于城市市政的改善、居民居住环境的提升。但随着人口的爆炸式增长,久而久之它成了一种残酷的区隔手段,而怎样界定何者干净、何者肮脏,这套审美及管理规范渗透着权力的暗影。类似的道理,倘若将城市空间的演变与市民心理相结合,我们对如今城市设计上的困惑,也能得到一定程度的解答。

美国是一个对身份认知尤其敏感的国家,上世纪末,段义孚的人文主义方法论影响了一代地理学者,他的著作成为畅销书,学术界也用“瓦特林·路德国际地理学奖”等荣誉给予他肯定。身为华人,他成功地让自己的研究进入主流视野,创造出新的养分。到如今,地理学界已经很少有人不知道段义孚的名字。他依靠的是近半个世纪来的笃定,是在每一个喧嚣的节点,他都平静下来,坚持自己所认定的那条道路,因此形成了自己的体系。

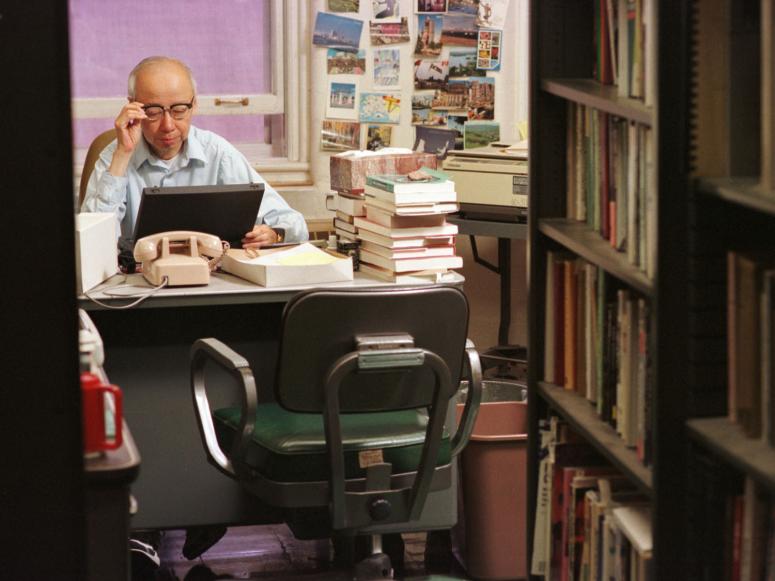

1998年,段义孚在办公室办公。

在当下,“发现远方”或许比“找回附近”更加迫切

为了揭示地理和人的关系,段义孚曾多次用建筑作为例子。建筑能反映建造者的个性,从房屋的结构、墙壁、屋顶,到它的大小、材料、位置等。段义孚说:“如果认真去品味这栋房屋,就能了解主人的许多特性,这些特性超越了他的生理与经济上的需求,而深入到其背后的意图与愿望的层面。”

这也可以解释为什么他对教堂、寺庙等具有神圣意味的建筑颇感兴趣。教堂、神殿、佛塔都在以殊途同归的方式营造着神圣感,其形状通常是圆形、方形或其他等距的形状。而它的整体空间强调秩序与洁净,同时会加入与神话典籍有关的元素,例如十字架、浮屠像。这些在印度的神殿、爪哇岛的波罗浮屠佛塔(Barabudur)、意大利的圣·彼得大教堂上都能找到证据。而通往教堂的路被修建得宽阔明亮,这样一来,朝圣者的内心就会安静下来,同时也能确信自己走在了一条崇高而神圣的道路上。

由此段义孚指出:地理学就像镜子一样反照出人自己。而地理学者与世界建立联系的方式,一种是个人中心主义的,一种是群体主义的。或者换一种方式来说,“环境主义”和“存在主义”是地理学关怀世界的两种重要方式:“在环境主义的视角下,地理学者是在秩序中寻求意义,即企图寻找一个决定了的(determined)、恒定的(timeless)和整齐划一(tidy)的世界;而在存在主义的视角下,地理学者是在景观中寻找意义,就像在文学中寻找意义一样,因为景观里记录着人类的奋斗历程。”

段义孚不是让地理学更艰涩疏远了,他其实是让地理学变得更平民,更容易让人理解。今天在中文世界流行的概念“把自己作为方法”,其核心概念与段义孚的“生活即田野调查”异曲同工。段义孚有一回授课,就对学生说,你们每一个人都至少有18年的田野调查经验!为什么?因为学生们自己的生活,就是一份珍贵的田野调查样本。

段义孚的生命足以给读者积极的启示。只要足够耐心、细心,学会把自己的具体经验进行阐述、概括、对比,人人都可以成为地理学家,告诉世界属于自己那片“地方”的知识。在传记《我是谁》中,他就实践了一次“把自己作为方法”。在书中,除了对于生平的回忆,段义孚还谈论了自己对于迁徙、孤独、死亡、身份认同、性取向等话题的看法。

自传容易美化自我,段义孚极坦诚的地方在于承认短处,直面他可能不讨喜的地方。比如谈到家庭:“我讨厌家庭和社会上的那些仪式感,所以相册里绝大部分照片都缺乏自我意识。这些照片无法说明我是谁,恰恰相反,它们更多地隐藏了——至少是掩盖了——真正的自我;或者说,我的自我意识或许存在于照片之间的那些灰色的空当里。”

1980年,段义孚的父亲在台北去世。一般作者为博取读者同情,即便是对父亲的某些行为感到厌恶,也不会在此时表露出来。而段义孚再一次诚实地说:“但当他躺在那里奄奄一息的时候,我选择不去看他。这种令人震惊的不孝行为肯定是有原因的。其中有些原因我当时还无法理解,现在也无法理解。不过,有两个原因我是知道的。其中一个原因在于中国人在葬礼上对待死亡的态度让我感到厌恶。这样的厌恶可能缘于小时候看到的村里面恐怖的白事——人们居然用一只公鸡来预防诈尸。这种旧时代的迷信,我是不能忍受的,也不能忍受那种歪曲了感情的尽孝仪式。第二个原因在于我对父亲的矛盾情感,这一点,我在前面已经讲得够多了。中式葬礼的陈腐气息在我看来,是对中华文明的严厉控诉,再加上我对父亲的矛盾情感,那么,在肉体上和精神上,我都无法忍受。”

段义孚总能另辟蹊径来谈论老生常谈的话题。比如《制造宠物》一书,寻常人一听到宠物,下意识想到的是猫猫狗狗,段义孚在书中说的“宠物”则是一切被人驯化、可供赏玩的存在。他诗意地提到了水如何成为一种“宠物”,沿着人类对水的赏玩这一思路,他谈论了人类大张旗鼓地对动植物进行“宠物化”的过程。

《制造宠物》给予读者最大的启发,还不是“宠物”这一概念的可能性,而是作者用心理学和审美视角来介入地理学研究。这一视角在段义孚其后的诸多作品中得以延续,比如《恋地情结》《美好人生》《穿越诡异与雄奇》。他如此关注美学,是因为审美即感受的延伸,感受力是生命力的体现,而人的感受在那一刻是最真挚、最能够使一个人感受到他在真切地存在的。因之,“感受能化为生命,反之亦然,若将感知消灭,生命必然沦为残丝断魂”。

迁徙的过程让段义孚对家园、扎根、遗产这些概念格外在意。而在他的那个年代,伴随着全球化、民权运动的浪潮,“寻找自我”成为一股社会上的强烈的声音。段义孚的著作能在美国引发共鸣,或许也跟契合了这个命题有关。在《恋地情结》等著作里,他强调“地方”与“空间”的概念。当一个人对某事某物产生了羁绊,他就会有“地方感”。地方不只是指城镇、乡村,不只是汇聚某种意义的场所,能唤起个体“地方感”的存在还有很多,比如母亲之于孩子、古典音乐之于乐迷、水手停靠的轮渡。

当谈论到“空间”时,段义孚提出了一个美妙的说法:“人类会将某些物体投掷到空间里,以此来延伸自己的身体边界。”他对于空间的论述不是民族主义的,而是强调个体与世界的联系,是开放的、联结的。

《我是谁》中,他写道:“空间意味着移动、行动、自由、潜力和未来,这意味着生命对复苏的感知。”我们在日常经验中也会发现,当我们被某件事所压抑,走出去往往是最好的疗愈。去更广阔的自然,走出自己的小地方,人在移动中更新自我的认知,对于移动及其阶段性的反思,能促使个体尽可能成为一个不狭隘的人。

当逆全球化的声音涌现,段义孚的观点虽不能弥合现实中根深蒂固的矛盾,但能够给予个人珍贵的启示。人类学家项飙说要“找回附近”,而在当下,“发现远方”或许比“找回附近”更加迫切。进而言之,想象一种新的行动力,那就是“在远方中看到附近”。通过长途跋涉,我们才能更好地认识自己,认识生于斯长于斯的那个“地方”。或许在今天,这就是重读段义孚的价值所在。

ABOUT / 相关报道