暴力组织与日本近代政治的复杂纠葛

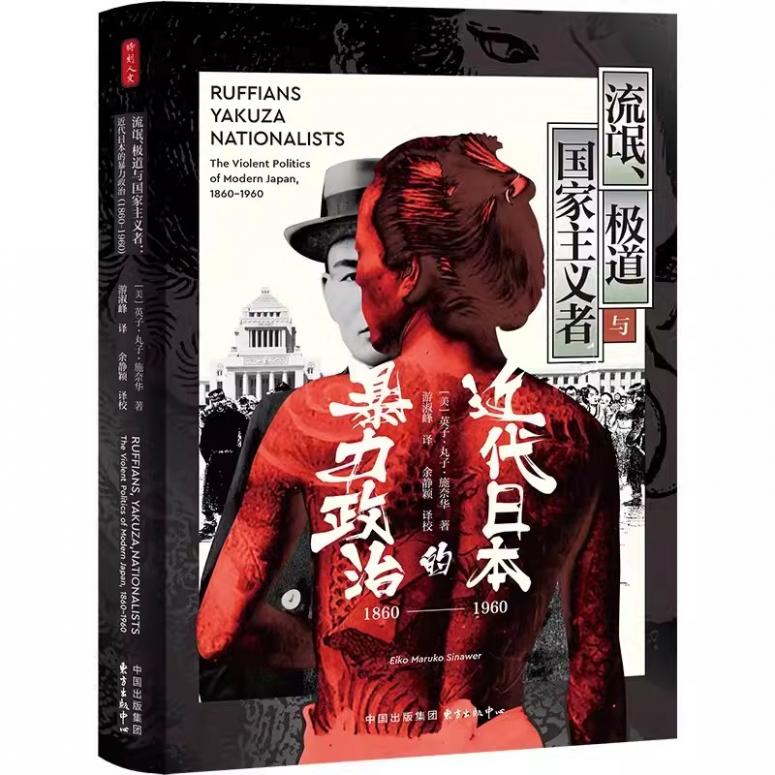

《流氓、极道与国家主义者:近代日本的暴力政治(1860-1960)》

经典动漫《浪客剑心》在2023年7月推出重制剧集《明治剑客浪漫潭》,展现了维新志士用剑努力开创新时代的志向。但事实上,暴力组织与日本近代政治的关系要复杂得多,而且一直持续到第二次世界大战结束后的十余年。

19世纪末开辟的日本议会政治,收编了暴力团,使其为议员人身、党派利益和平息劳工运动服务。由此,暴力团迎来了扩大化与职业化的时代。但议会暴力也侵蚀了民主自身的合法性,为法西斯专政提供了口实和契机。

美国历史学家英子·丸子·施奈华(Eiko Maruko Sinawer),在《流氓、极道与国家主义者:近代日本的暴力政治(1860-1960)》一书中讲述和剖析了这段至今依然不乏警醒意义的历史。

大佬与大臣的会谈

在一战结束后的1919年,不久前卸任德国休战委员会职务并重返学界的社会学家马克斯·韦伯,向慕尼黑自由学生联盟发表了一场演讲,题目为“以政治为业”。

他在演讲中延伸了托洛茨基认为“一切国家皆以暴力为基础”的论点,对国家与暴力的关系做了更细致的定义,即“国家是这样一个人类团体,它在一定疆域之内(成功地)宣布了对正当使用暴力的垄断权”。

除此之外,他还大致勾勒了现代国家中政治场域参与者的身份:专业官吏、新闻工作者、政党干部。在这些角色中丝毫看不到暴力的影子,主要是依靠思想和金钱在运作,因为暴力工作有专门的机关负责,也就是作为国家工具的军队和警察。身处巴伐利亚革命浪潮中,韦伯并不认可与国家对立的暴力,无论批判旧政权的目的多么正确。

那么,假如韦伯看到了同一年发生在亚欧大陆另一端的下述事件,又会做何感想呢?1919年10月9日,东京车站饭店迎来了从日本西部远道而来的30多名“极道”大佬。现在的他们西装革履,但也许就在几天前,他们还在自己的地盘上指挥小弟打打杀杀呢。他们来到东京是为了与内务大臣床次竹二郎见面。

当时,内务大臣是日本地方财政和警察的最高长官,具有“副首相”的资格。在1930年代担任大藏大臣(财政部长)多年,死于1936年“二·二六事变”的高桥是清曾说:“内务是政府的中心,大藏是政策的中心。”

极道大佬们堂而皇之地进入内务部大楼,会见内务大臣床次与多名政府高官。会见过程得到了广泛报道,甚至有报纸宣称,会见是由床次本人召集的,很多大佬自身也这样认为。尽管床次极力否认这种说法,但正如施奈华在《近代日本的暴力政治》一书中所说,“床次感到尴尬的原因,或许是被点名为结盟极道老大的发起人,而非合作关系本身。”

在战后经济大萧条和劳工运动勃兴的背景下,内务大臣与极道大佬之间确实有各取所需的空间。床次对罢工采取劳资协调的方针,限制警方对罢工等行动的直接干预。参会的大佬里有不少是建筑承包商,受劳工运动的冲击尤其大,也有控制工人动荡的强烈愿望。双方会见不久后,大佬们正式成立了“大日本国粹会”,主张用武士道精神和男子气概对抗腐蚀日本国体的西化思想,而实际行动则以参与平息镇压劳工运动为主。

1927年至1928年,野田酱油(生产“万字酱油”的龟甲万酱油公司的前身)发生了一场持续7个月,最终有3000多名工人被解雇的罢工运动。随着罢工规模的扩大,公司召集了100名国粹会成员,手持刀剑、棍棒和枪支与工人对峙,最终成功驱逐了罢工参与者。

除了暴力冲突之外,国粹会和其他有类似宗旨的国家主义暴力组织,还以设立保安、进行调解等形式积极维护资方利益。日本警方虽然也会处置,但不仅法律规定的惩处措施很轻,起不到震慑作用,而且在具体办案过程中偏袒极道组织。通过这种方式,日本政权与民间暴力形成了某种意义上的共谋。

议会催生的暴力

这种共谋本身,并不一定违背韦伯式的“绅士国家”图景。毕竟,暴力团伙可以视为国家的一种工具,或者视为国家处于非正常状态的表现。但近代日本的历史表明,政治与暴力的关系并非这样非黑即白,甚至很难将暴力单独拿出来,将其视为特殊时期的特殊产物。

床次内务大臣与黑道大佬会面的1919年,正是所谓的“大正民主”时期。国粹会活跃期间也与“宪政常道”多有重叠,日本法西斯化之前的这段时期被认为基本符合现代民主政治体制。

而且,正如施奈华总结的那样:“民主改革并不预示着暴力的终结,但转化了暴力,将曾经是从外部对抗不民主政治体制的反抗暴力,收编成为民主政治的施行手段。当民主政治推动暴力行为持续的同时,这些暴力行为产生了各种不民主的负面效应。”

“收编”的一个主要表现,就是院外团。近代日本的院外团不同于美国的院外游说团体(lobbist),后者是独立于议会体系之外的行业和社会团体,拥有明确的议题或纲领,影响议员的观念与决策,日本院外团则脱胎于“壮士”。

这里所说的“壮士”不仅仅是黑道人士,而是随着1890年《大日本帝国宪法》颁布、帝国议会召开后实施选举暴力的专业团伙。在国会未开之时,黑道人士常常为主张召开国会的人士保驾护航,扩大声量,甚至不惜与极力维持独断的政府发生激烈冲突。国会召开后,黑道人士发现了一片全新的蓝海市场:议员个体和各大党派都需要专业暴力人士为自己提供服务,包括但不限于保护议员人身安全和向选民施压。

在当时的日本,议员不仅在开会时可能拳脚相加,甚至可能会遭到袭击。大力倡导议会政治的日本政治家犬养毅曾表示,在国会议场,每个人都随时准备在必要时掏出杖剑。杖剑是18世纪和19世纪英国上层阶级流行的一种自卫装备,著名佩戴者有英国推理小说家、布朗神父形象的创作者G. K. 切斯特顿(G. K. Chesterton)。明治维新后的日本权贵,将其作为绅士风度的象征引入。

但相比于英国,杖剑在日本显然有着更强的实用价值。国会议员尾崎行雄记述了一连串负伤政客:“犬养毅头部受伤。岛田三郎数次遭受攻击,伤势严重。高田早苗被人用剑从背后砍伤,刀刃几乎及肺;要不是他身材胖了一点,可能当场断命。”在这种氛围下,议员们形成了某种恐怖平衡,纷纷结交聘用壮士,一等自己走出议院,就马上有手持利刃的壮士相迎。

暴力是难以控制的,绝不会仅仅局限于保镖的定位。事实上,壮士们几乎自始至终参与到了选举过程中。早在第一届帝国国会选举期间,壮士们就频繁骚扰各党党员集会。到了第二届国会选举期间,担心权力不保的政府更是在选举前大肆招募壮士,与警方一起干预选举,挨家挨户向选民和商家施压,在选举现场公然亮出刀剑。

当然,这种选举暴力并非日本独有。19世纪的美国也肆虐着选举乱象,各个党派会围绕投票箱展开抢夺与保护的攻防战,甚至有绑架选民的情况发生。二战后韩国的黑帮干政现象相当猖獗,1954年,韩国最大黑帮组织钟路派首脑金斗汉当选国会议员,一生沉浮与政局变革相始终。就暴力团体参与政治而言,日本具有代表性,而不具有独特性。

从壮士到皇军

1960年代之后,黑帮参与国政的现象渐渐从日本消失,而在此之前,暴力长期是日本政坛的一个显著因素。但是,1940年代初到第二次世界大战结束期间的法西斯专政时期,是一个例外。当然,战争对人力的需求是一个重要原因,大量暴力团人员入伍,侵略亚洲各国。但是,日本暴力团自身及其深度介入的日本议会政治,也是关键的内因。

日本的非国家暴力组织规模,从1930年代初开始骤减。国粹会据说在1932年有20万人,三年后就只剩下了25000人左右。这与日本选民资格的变化密切相关。

按照1889年宪法的规定,日本只有1%的人口拥有选举权。在这种局面下,选民数量少且均为有产阶级,固定性强,习惯以小规模俱乐部聚会的方式开展组织动员。于是,雇用黑帮施压是一种高效的手段,容易在局部形成人数和气势上的优势,从而对选民构成显著的身体或心理威胁。但随着选民财产资格的逐步降低,直至1925年实现25岁以上所有男性的普选,选民占到了总人口的20%以上。挨家挨户“拜访”选民已经不再可能,而塑造政治观念的渠道也从俱乐部转向了广播、报纸等大众传媒,留给院外团的空间逐渐收缩。

另一方面,民众对议会政治本身的信任度也在崩塌,与政治高度绑定的职业暴力团难辞其咎。反复发生的议会暴力损害了宪政政府的合法性,也让民众不相信政府能够自我净化,与其依赖的暴力分子切割。

1926年,一批知识分子和记者在公园中集会反对议会暴力。正如施奈华分析的那样,“批评声浪所透露的最大隐忧是……一般政党的存在本身,就没有对暴力社会拨乱反正的能力。”于是,日本社会逐渐形成了一股找出路的势能,寄希望于其他力量能够解决包括暴力团在内的社会痼疾。可悲的是,最终胜出的是法西斯国家。

在这种局面下,依附于议会政治的职业暴力团落幕,就成为了难以避免的趋势。新兴的法西斯主义运动,尤其是主张自上而下建立总体战体制的统制派利用了这股思潮,将民众对暴力的痛恨转移到对政党本身的厌恶上,渐渐占据了实力与道德的双重高地。

1940年,大政翼赞会成立,解散所有政党只是给棺材敲上了最后一枚钉子。在东南亚的丛林和太平洋的岛屿环礁中,当年出入议会大楼、鼓噪喧哗的“壮士”们变成了滋养异国土地的肥料,见证和体现了紧急状态下压倒一切的国家暴力。

ABOUT / 相关报道