上野千鹤子:为家庭主妇的付出定价

近几年,中国掀起了一股上野千鹤子热潮,作为一位社会学家,她的研究触角延伸到了家庭、养老等诸多社会层面。上野对日本社会的女性问题研究,宛如镜鉴,也给中国的女性问题带来解决方向,弥补了女性研究很多方面的不足。

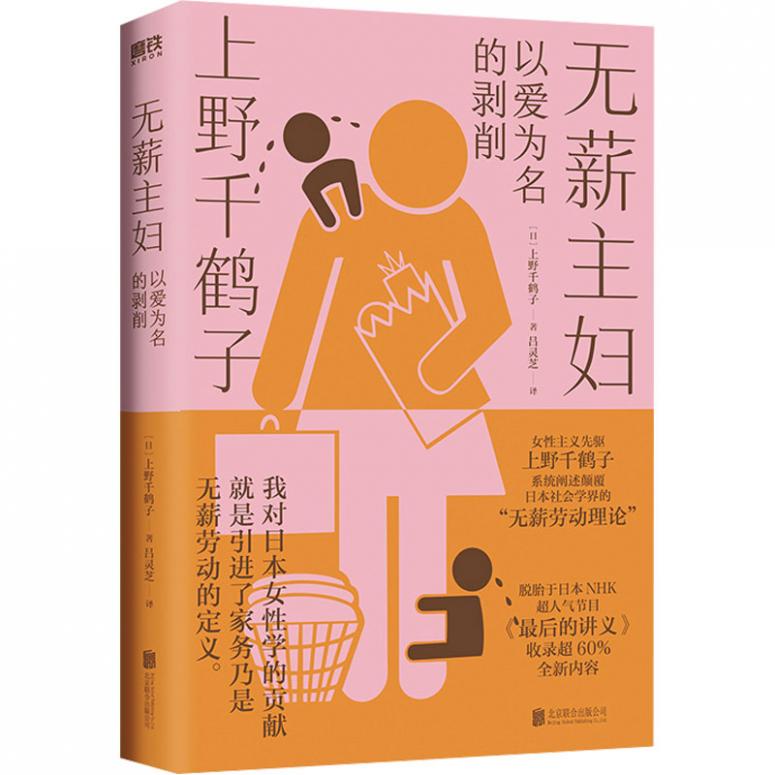

上野自然是一位学者,但是她的研究不是高高在上的,她总是会深入到社会和女性问题中最薄弱最亟待解决的问题来剖析,找出根源并寻找解决方案。在她众多女性研究当中,《无薪主妇》就是这样一本很接地气的书。

作为妇女问题研究的一个重要方面,主妇研究一直是上野关注的问题点,上野坦承自己对于这个问题的研究兴趣来自于原生家庭。她的母亲是一位家庭主妇,父亲则是日本社会中比较普遍的大男子主义者。“独断专行”“蛮横霸道”是上野对于父亲的评价。

正是因为从小对于母亲人生的观察,才让上野对于母亲全职主妇的生活有所反思,进而在成为一名学者之后,带着这个“私人问题”进入到理性的社会问题批判。上野说,母亲在家庭中作为长媳,不但要面对“妈宝”丈夫,还要面对强势的婆婆,所以母亲的人生在她看来“绝对算不上是幸福”。

当自己成长为一名女性学者之后,她发现,母亲即使是换一位性格完全不同的丈夫,也很难改变自己的命运,那不是“配对的问题”而是“结构性问题”。这里说的所谓结构性问题,是一个不单单属于私人领域的问题,而是一个社会性的问题。她将主妇研究带入到了一种社会学视角,期待找寻更深层次的日本社会与历史原因。

接下来,上野通过巧妙解释了一个字,来开启了她的妇女问题研究,这个字就是妇女的“妇”字。妇女的“妇”字乃是“女人持扫帚”的意思,可以看到这一字源就标识着女性与家庭劳动之间仿佛天然不可分割的捆绑关系。上野的研究问题的出发点,正是这让人愤怒的那种“理所当然”。那么,女性与家务劳动之间的捆绑关系是如何形成的?这一问题的根源在哪里呢?如何改变这一困境呢?

以“爱”为名的无薪劳动

首先上野强调,对于家庭妇女的问题的研究,作为女性研究的一部分十分重要,不会因为现在大多数人都不是家庭妇女了,就不需要对此问题进行研究了。在上野的另一部作品《父权制与资本主义》中,她就曾经分析了妇女与家务劳动的关系,分析了日本父权制度如何与资本主义互为表里,共同压抑女性的社会性结构。

在《无薪主妇》一书当中,上野老师进一步将这一问题具体化,通过分析日本的资本主义与父权制度之间的发端、发展和定型来分析了女性处于被动型的社会地位,以及家庭妇女如何成为被动中最为被动的原因。

这一分析从根源上理清了家庭主妇的社会地位、劳动价值,甚至将其量化为具体的工资薪金,将家庭主妇这一职业放入社会分工中来分析。上野老师自己也说:“我对于日本女性学的贡献就是引进了家务乃是无薪劳动的定义。”

什么是家务劳动?我们原本认为就是洗衣服做饭。但是上野重新界定了这一家务劳动的范畴,即除了基本的打扫、清洗和做饭等我们惯常理解的家务劳动之外,还有育儿和养老照护这两样“超载”的,却又常被忽略的家务劳动。明确了这两大块之后,上野老师又具体分析了这两大块如何得到改善,并申明了这两个大问题的解决关系到女性解放的福祉。

从早期资本主义诞生开始,由于资本家的诉求是追求资本利益的最大化,因此,在雇用工人的时候自然会偏向于选择力量优势更大的男性来参与社会生产,因此,女性就自然被放在了经济生产的边缘位置。

上野认为,虽然在一定程度上,女性参与社会分工让父权制相对削弱了,可是由于工业革命的到来,制造业成为主要产业,而制造业的主要从业者就是男性工人,而女性只是从事一些灵巧的活计,因此日本社会一直维持着“男性养家”模式。

到了第三次工业革命,也就是信息革命时代,对于体力和力量的依赖减弱,女性在一定程度上再次跃升了自己的产业参与度,可是,就上野观察,在一些产业,比如IT产业当中,性格差别并没有消失,一些女性作为市场的“外围”间接参与社会生产,这样就促成了女性成为了经济“后方”,而女性的家务劳动,则常常被看做是不产生经济收入的shadow work(影子劳动),上野干脆把这一劳动命名为“无薪劳动”。

“无薪劳动”首先承认这一劳动的性质,同时又强调了这一劳动的剥削性。首先,无薪,即不付钱。这一名词辛辣地暴露了这种劳动者被剥削、被忽略的地位。因此,如何将这一劳动显影,并具体化它的价值,就显得十分重要。

把主妇的劳动价值具体化

上野老师将资本主义的市场生产做了划分,分为市场内部和市场外部。在市场内部,男性作为主体从事着有薪劳动;市场外围,女性以无薪劳动在参与着对这种生产的支持。如果没有女性的外围生产,就不会有男性的内部生产。这一分析明确了男性和女性作为社会生产的共同参与者,只是分工不同的本质。

同时,上野也一针见血地指出了,日本社会对于女性“生育”这项劳动的忽略,随之而来的婴儿照护又是一项更加“超载”的劳动;进而她又将另外一种照护即老人的照护也提升到社会再生产的范畴内来加以讨论,可以说,上野第一次将这两个劳动领域(婴儿和老人照护)加入到整体的社会分工领域来讨论。她认为,所谓的家务劳动的概念,广义说“就是孕育生命、维持生命、照顾病人和残障人士、为老人养老送终的劳动。”

可以说,上野第一次明确了家务劳动的范畴,并不仅仅是扫地、做饭等这些常规体力劳动,它涉及到与家庭相关的一系列显性和隐形劳动和付出。

那么,接下来的问题是,如何将主妇的劳动量化?上野指出,早在1995年的世界妇女大会上,联合国会员国就以附属核算的形式加入了无薪劳动项目。1996年,日本经济企划厅曾经计算出家庭主妇的劳动价值为一年276万日元(约折合13万人民币),虽然这一折算方式存在着诸多问题,比如育儿和护理劳动的行为价值还比较低廉,但是不可否认的是这一举措已经将家务劳动的价值具体化和显影化了,也就是说,家务劳动不再是一个影子劳动,不再是一个没有经济价值的无偿付出,而是一项可以寻找第三方代做的有价值劳动。

这一研究意义重大,这不但给处在家庭当中的女性以职业尊严,同时也将其时间成本和劳动成本给予了必要的社会价值。

如何解决照护,一条社会共生的道路

明确了照护劳动是一个生命在生产劳动这一前提,那么我们将如何实现这两项劳动的分工和报酬的合理化呢?这一问题不但涉及到广义的社会,还涉及到微观的家庭,可以说非常重要。

我们知道现代社会的很多家庭问题都是产生于对这些基本常识性问题的不健全认识。可以说,上野的分析给这些问题的解决以超级理论武器。“看不见的劳动”如何变为“看得见的劳动”?

2000年,日本开始实施护理保险制度,这是一项由全社会共同支持的高龄护理制度,超过63岁被认定需要支持的人就可以得到保险服务。这一制度,可以说在一定程度上保护了原本由妇女来默默承担的照护责任,分担了妇女的照顾劳动;将原本的私领域,扩展到公共领域当中来,把照护由私人单独承担,推及到社会共同承担的公助范畴。

同时,上野还指出了福利问题,这一更加重要的问题。既然“照护邻居家的老太太可以拿到钱,那为什么不去邻居家照护呢?”这一观点,其实质是想强调照护的劳动性质。“可以第三方代劳的,一定是有偿的。”这样就可以从根本上改变“儿媳照护”这一强制性劳动,即使不聘请第三方来做,这种劳动也具有同样的有偿价值,而不是一项必须承担的无偿劳动,这一观念应该成为常识。

“女人的免费劳动成了能够让她们以此为生的劳动。或者说,至少成了伴随支付的劳动。”进而上野提出了诸多可以效仿的模式,如北欧模式,这是一种照护公共化的模式。另外,向市场购买也是一种模式,但是她也悲哀地指出,在诸如日本、韩国等东亚国家,令人失望的依然是家庭照护模式居多。

与其他著作中一样,上野不断强调说,女性主义的要义不是要让女性变强的理论,而是要让弱者也能得到社会尊重的理论,即人人都会变成弱者(诸如老年的到来伴随的身体衰败),无论你曾经是弱者,还是将来有可能变成弱者,我们想要的就是这样的一个社会:当我们处于弱者地位,大声喊出“帮帮我!”时,就能够给予帮助的社会。这样一个社会是任何工作都应当得到尊重的社会,是一个弱者也能够有尊严地活下去的社会。

ABOUT / 相关报道