夏目漱石与他在幽暗中写作的日夜

每年的8月8日是“世界猫咪日”,这一节日由国际爱护动物基金会于2002年设立。出于对猫的喜爱,世界上很多国家诸如日本、美国、加拿大等,都有自己的猫节。日语“2”的发音“ni”很接近日语中猫咪叫声的拟音“nya”,故1987年,日本爱猫人士提议,将每年的2月22日定为“猫之日”。

在新宿,日本文豪夏目漱石晚年的居所后,有一座九重猫冢。近代日本文学中最有名的猫的原型,即葬于此。

结束在英国的公派学习,返回日本后,夏目漱石一度陷入反复发作的双相情感障碍,以致无法正常起居。很多时候,他会颓然坐在堆积如山的书箱中,像淋过雨发霉的稻草人。一点点噪音也会让他暴怒,他忍受不了孩子深夜的哭闹,仆人只要高声说话,就会激怒他。漱石甚至出现妄想症的症状,总怀疑妻子与仆人联合起来针对他。而街对面旅舍里的学生,在他看来,极有可能是专门来监视他的。

正是在这绝望的时刻,1904年12月,他写出了让他一举成名的处女作《我是猫》。漱石原本只是给俳句杂志《杜鹃》写了一个短篇,不成想大受欢迎,便一路续写下去,最终连缀成一部长篇。

漱石的爱猫原是一只流浪猫,却意外闯进漱石的生活,进而启发他以猫的视角描绘明治时代的世间百态。某种意义上,是猫以及写作,让他免于滑入精神崩溃的深渊。

爱猫死后,漱石为它修了这座坟塚,并手书讣告寄送给他所有的门生。他为九重猫冢题字,写下悼亡的俳句,以作纪念。每到爱猫忌日,漱石的夫人镜子,都会在冢前供奉鲑鱼和撒上鱼片的饭。

二战时,漱石故居连同猫冢一并毁于空袭。战后,在县立神奈川近代文学馆的协助下,漱石山房纪念馆在这一片瓦砾之上建立。而猫冢亦于1953年重建。如今,这里已成为漱石文学爱好者的圣地。

被遗弃的孩子

初次展读《我是猫》的读者,无不被漱石的嬉笑怒骂吸引。人们很难想象,这些幽默文字的源头,这个逼迫暧昧的日语变得坚实、准确的写者,竟是一名为精神疾病所折磨的病人。

漱石一生都被严重的胃病与神经衰弱困扰。有时,生理症状渗入心理,诱发神经症并使之恶化,就像一块冰在久已僵直的手背融解,吮尽其最后一丝体温。

尽管我们不一定完全服膺弗洛伊德决定论式的“强迫重复原则”,但这个解释模型一定程度上与漱石的症结相契合。如同豌豆公主会因二十张床垫与二十张羽绒被下的一粒豌豆而失眠,成年后敏感多疑的漱石,时常回忆起自己作为养子而度过的童年。

这段记忆就是一枚无论经过多少时间的冲刷,都仍会硌痛他心灵的豌豆。漱石的生父夏目直克在他4岁前,曾两次将他送养。直克这么做的动机,不论对漱石,还是百年后漱石的读者们,都是一个谜。正因此,回归夏目家后,漱石与亲生父母的关系一直很疏离。

漱石出生的1867年,正是统治日本250余年的江户幕府落幕的一年。这一年,发生了所谓“大政奉还”与“王政复古”,末代幕府将军德川庆喜将政权交还给年仅16岁的明治天皇。

这之后,江户时代终焉,而明治时代自1868年开始,经历戊辰战争与维新改革,整个国家的面貌急遽地改变着。日本由一个中世纪封建国家,转型成中央集权的现代国家。夏目漱石的写作人生,几乎与明治时代相平行,这使得他的作品被视为奠定近代日本民族之“想象共同体”的原典。

幕府统治时期,夏目家族是江户地方大族,曾有整整7代家族成员都做过幕府的名主。名主一职类似现代的区长,但职权范围比区长大得多。其辖区内,行政、司法、执法都由名主包揽,从经济纠纷到家庭矛盾,都要让名主调停。

1842年起,漱石的祖父已然成为幕府时代最有权势的名主之一。他管辖着11个町,享受丰厚的薪俸。直克从他手上继承了一片同等面积的辖区。为纪念家族的辉煌历史,夏目直克将家宅附近的一个町命名为喜久町。日语“喜久”的读音“kiku”与“菊”相似。菊花与井,正是夏目家族家徽里的主要元素。

然而,时代鼎革之际,名主的职位被废除。作为补偿,直克被任命为新宿区区长。夏目家族虽然中落,不复过去,但仍有能力养活包括漱石在内的一家人。

为什么单单是自己被抛弃了?漱石终身为这个问题而痛苦。明治时代初期,他同父异母的两个姐姐,每每去浅草町的剧院看戏,都由家中男仆护送,出入包厢之间,与知名演员交游。

与此同时,年幼的夏目却莫名地被父母放逐了。1870年,他被过继给盐原昌之助与阿安夫妇。这对夫妇也曾是四谷区的名主,如今却住在墨田川(今隅田川)东边的诹访町,与贩夫走卒为伍。

漱石在盐原家中生活了六七年,直到9岁时,他才重新被夏目家接纳。

但一开始,养父盐原也将漱石视若己出,不仅为漱石添衣、购书,也给漱石定制时髦的西服、毡帽。很难想象日后当漱石成名,他会为了金钱而重新纠缠上这位养子。

再次见到亲生父母,漱石只管他们叫“爷爷”、“奶奶”。夏目直克当时已到花甲之年,漱石的母亲夏目千枝也有49岁。在人均寿命只有50岁的明治时代,他们的确也到了做爷爷奶奶的年纪。

见漱石已认不出自己,他们或许有一瞬间的讶异,却也没有当场纠正漱石。

后来的一些研究者据此认为,夏目夫妇之所以送养漱石,是因为漱石出生时,他们已步入老年,在这个年纪生子是一件遭邻人嗤笑的丑事。所以万不得以,他们只得将漱石抛弃。

漱石回家后,某一个晚上,夏目夫妇点燃油灯,屈膝坐在榻榻米上,商量如何告诉漱石真相。他们把声音压低,灯火因他们的叹息而摇晃。隔着门,女仆偷听到他们的谈话,于是便在漱石睡觉时,附在漱石耳边悄悄告诉他,家中的两个大人其实是他的亲生父母。

亲生父母?听到这个词,年幼的漱石不禁哑然。在盐原家时,每天,盐原都几乎强迫症般地,要求漱石承认盐原是他的亲生父亲。

在后期的半自传体小说《路边草》中,主人公健三的养父岛田也有相同的习惯。与养父的关系是这部小说运转的轴心,透过这重关系,漱石得以拾掇自己的过去与未来,并将其结晶为一个个鲜活的场景。

不过早在1872年,盐原就已将漱石登记为自己的“儿子与继承人”,2年后,他更是将时年7岁的漱石登记为盐原家的户主及房屋贷款的偿还人。他和盐原及直克之间,产生了复杂的法律纠葛。

围绕着漱石的抚养权,直克与盐原开始了一场绵延十几年的拉锯战。据说直到1888年漱石21岁时,两人才正式达成协议,直克以240日元的补偿费换取漱石回归夏目家。

他的整个青年时代,辗转于两个家庭之间,像货物一样被争抢。直克真正希望能在法律层面上让漱石重新成为自己的儿子,是在他的长子大助与次子荣之助去世之后。1887年,在3个月之内,他们先后感染肺结核去世。

大助与荣之助的死,不单对直克而言是一个沉重的打击,对漱石来说,这也是他第一次切近地面对至亲的死亡。两年后,在东京第一高等学校的一次英语演讲比赛中,漱石回忆了大哥临终时的场景:“我察觉到,他塌陷的脸颊出现了一抹淡淡的玫瑰红,深陷的双眼又燃起亮光;他的笑容在别人看是惨白惊人,于我却是如天使般可爱。”

大哥去世之后,他将在夏目这个姓氏下生活。有时,他仍会感觉这个姓氏像浆洗太多次后缩水的外套般不合身。但年仅20岁的漱石,尚不能掌握自己的人生。

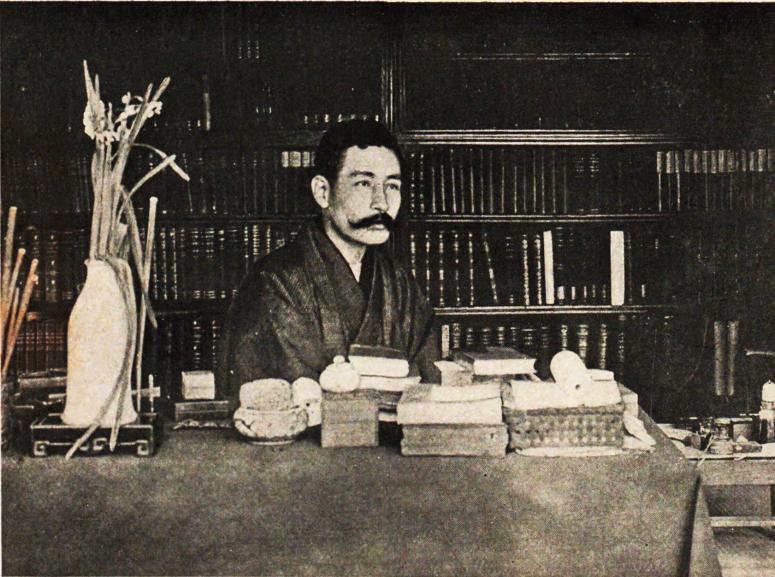

夏目漱石,摄于1910年。

一个永远的旁观者

漱石小说中的主角,总是一个个旁观者。他们如此淡然天真,像一张没有折痕的白纸。在被抛入现代生活的现场之后,他们总会遭遇那些窒碍他们的人情义理、教条规范。于是,他们如哈姆雷特般延宕,无法做出决断。

这些主人公的悲剧在于,他们过早地成为被启蒙者。因此,他们被裹在如蛹一般厚重的传统之下,他们舶来的个人主义却并未能使他们成为蝴蝶,更多时候,他们变成了扑火的飞蛾。

在漱石最重要的小说《心》中,被称作“先生”的主人公出场时,正和一位身着日式浴衣的洋人在一起。漱石写道:“海滩上是那么嘈杂,我又是如此漫不经心,之所以当时能立刻发现先生,完全是因为他身边伴有一个西方人的缘故。”

叙述者之所以注视到先生并为他所吸引,是因为先生身边的那位西方人。叙述者接着观察,发现“那个洋人肤色白皙得出奇……他身穿一件纯粹的日本式浴衣,随意把它往折椅上一撂,双手合抱在胸前,面朝海边站立着”。

那位西方人就像一个小小的日式摆件,只单纯地一闪而过,其后的叙事中,他便完全没有再出场。他是一个符号,提醒我们注意到那潜伏在先生,及所有明治知识分子身上的认同危机。

这些在西方文明与东方传统之间彷徨的主人公,何尝不是漱石本人的写照。漱石的本业是英语文学,他能说一口标准的英式英语,平日里,总是一丝不苟地给他的凯撒胡打上厚蜡。

1900年6月17日,漱石接到文部省公派英国留学的通知。尽管彼时他的精神疾病已十分严重,但作为受雇于政府的教员,他只能服从。事实证明,淹留英国的2年又4个月,是他人生中最灰暗的岁月。

写于次年的两则日记,可见漱石当时的状态:“一月四日:伦敦街头散步,试着吐痰看看。黝黑结块,深感惊讶。数百万市民,吸纳此种煤烟和此种尘埃,每日持续浸染其肺脏。我擤鼻涕吐浓痰之时,不由惶悚不安。

“一月五日:住居在煤烟中的人们,不解其为何如此美丽。细思之,完全是气候的关系。阳光淡薄之故也。对面道路走来一个矮小而怪异的家伙,渐渐进入面前的镜子。走到跟前才感知是黄皮肤的我本人。”

本就因身世而自卑的漱石,在异国他乡,更因肤色问题而陷入自我折磨。他的自我评价,总在自恋的波峰与自虐的波谷中摇摆。对自己的英语文学素养,他十分自信,常想以此克服在面对英国本地人时的紧张感。

这一年1月16日,他在日记中写道:“不要认为一提到英国人就一定在文学知识上比我们高。他们大多忙于家业,没时间阅读文学书籍。就连respectable报纸也没有心思看。同他们稍微交谈一下,就会立即明白。他们不明说自己对本国文学所知甚少,总是强调没时间看书,或者不懂装懂,随便敷衍过去。这是因为,他们心中充分认识到,若比不上日本人就是奇耻大辱。”

他一边写日记,一边想起在课上,一个女学生竟向老师询问济慈和兰道的名字该如何拼写。但这些在他看来没有文化的英国人,却会问漱石知不知道“evolution(革命)”、“straw(吸管)”、“tunnel(隧道)”这些词的意思。

漱石觉察到,在英国,他无法与当地人进行深入交流。因此,他开始蜷缩在自我的一隅小天地里,除了和同住弗洛登路的日本商人田中孝太郎一起散步以及去剧院看戏,他绝少出门。

不过,每次出行,他都要将自己打扮成一位英伦绅士。他戴丝绸帽子,着夫拉克大衣(Frock coat),拖着长燕尾,拉高衣领,拄一柄打磨光滑的木制手杖。这副时髦的穿着,被他原封不动地带回日本,可说是这阴郁的留学生涯给他留下的最显见的印痕。

1901年5月至10月,化学家池田菊苗暂居于漱石在图庭的寄宿地。这位渊博的学者深深影响了漱石的学术方向。他常与池田谈论英国文学及中国文学、教育、禅学、哲学。在所有这些方面,池田都有精辟独到的见解。

原本漱石正追随莎学专家、《剑桥莎士比亚》的主编威廉姆·詹姆斯·克雷格,学习莎士比亚及18至19世纪的英语文学。如今,他却转向对文学本质的实证研究。在1906年出版的《文学论》一书开头,漱石回忆道:“我把自己关在宿舍里,将所有的文学书籍都收入箱底。我相信,试图用阅读文学书籍去解决‘文学是什么’的问题,如同用血液去清洗血迹一样。我决心从心理方面,搞清文学如何被需要,缘何得以生存、发达和衰落。我还要从社会学的方面探明文学如何是必要的,研究文学的存在、兴盛和衰灭。”

窗外依旧是夹杂煤烟的紫色的雾,仿佛身处在透纳的画中,芊绵的笔触勾画出此刻的一派朦胧。漱石每天陷入那近乎空白的世界里的时间越来越多,他感觉自己正被关在一座用海绵做墙的监狱中。

每年要提交给文部省的“研究进展报道”,漱石已拖欠一年之久。他的读书笔记垒叠在一起,已有15厘米厚,却好像一块翡翠原石废料,从中,他无法提炼出真正的晶莹璀璨。

有时,他竟把自己关在房间里,整夜痛哭。1902年9月底,文部省终于收到了有关夏目漱石的电报,这封电报上写着:“夏目疯了。”

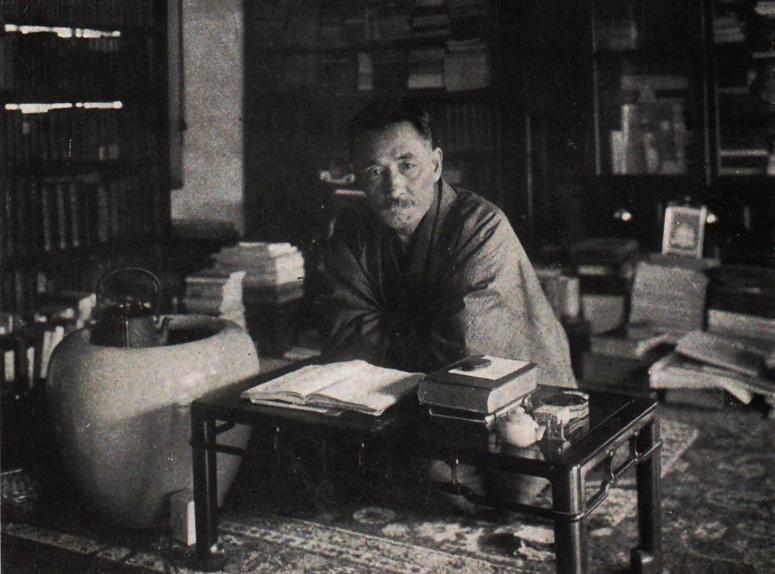

1906年3月,夏目漱石在东京千驮木的房子里。

1914年12月,夏目漱石在东京的“漱石三坊”,他在这里度过人生最后9年。此地形成一个沙龙,聚集了漱石的弟子、熟人等众多文人墨客,但在1945 年的空袭中被毁。

漱石的“向死而生”

同样是在《文学论》序言中,漱石写道:“在伦敦居住、生活的两年是极为不愉快的两年。我在英国绅士之间,犹如一匹与狼群为伍的尨犬,终日郁郁寡欢。据说伦敦人口有五百多万,自己当时的状态犹如掺和进五百万滴油珠中的一滴水,苟且维系着朝不保夕的生命。”

中止了那段苦涩的留学,漱石终于回到日本。他取代了小泉八云的教席,受聘于东京帝国大学,教授英语文学概论。同时,他也兼职在他的母校东京第一高等中学任教。

他所获教席的前任教授小泉八云,原名拉夫卡迪奥·赫恩,原是希腊人,入籍日本后随妻姓,遂成为小泉八云。他最著名的作品《怪谈》,至今仍被日本及西方的读者广泛阅读。

赫恩的授课风格,与漱石大相径庭。他没有任何学院背景,是他长期在大西洋两岸的流浪生活教会了他写作。因此,他的课堂随性而生动,深受学生喜爱。他于1903年3月2日上完最后一课,为挽留他,他的学生便在校园中示威游行。

但小泉八云的薪酬约是本地教员的3倍。故而从经济角度考虑,东京大学最终还是结束了与小泉八云的合同。沮丧的学生们,对漱石严苛的课堂不感兴趣。彼时的漱石,也与这讲台格格不入。他总是穿着在英国时的盛装,踱入教室,取出写满蝇头小字的讲课稿。

开始讲课前,他都会先咳嗽一声。低头读稿时,他的脸色忽而煞白,而他也总会停下来,濡湿指尖,在铺满细密灰尘的讲台上写字,丝毫不担心吃下灰尘。上完课,他就径直离开,不与同事交谈,只低头看书。即使在人群之中,他也十分孤独。

诚如亚里士多德所言,“离群索居者,不是天使,就是野兽”。在漱石缄默的外表下,一场精神危机正向他袭来,而与此同时,一部作品也正在危机中孕育。

这部作品就是《我是猫》,它的出版让漱石一举成名。很快,他就离开大学,成为一名职业作家。从1907年起,漱石受雇于《朝日新闻》,以2400日元的年薪为其提供独家小说作品。

当时的日元实行金本位制,1897年的《货币法》规定1日元与750毫克黄金等价,故2400日元约合今日人民币94万3200元。作为对比,漱石在东京大学任教的年薪为800日元,由此足可见《朝日新闻》对漱石的重视。

当然,漱石也为《朝日新闻》贡献出《虞美人草》(1907)、《三四郎》(1908)、《后来的事》(1909)、《门》(1910)、《心》(1914)等一系列作品。这些作品不单取得了极高的文学成就,也为《朝日新闻》聚揽了一批忠实读者。

2014年,小说《心》连载100周年之际,《朝日新闻》按照1914年的原貌重新连载这部小说。百年后,读者反响仍然十分热烈。漱石文学的魅力可见一斑,它穿透整整一个世纪,不是回声那样变得空洞悠长,而是如镂刻在留声机里的金石之声,清晰明确。

而写作《三四郎》时,漱石就已重回儿时生活的街区定居。他与妻儿租住在早稻田南町的一处街角房屋里,与早稻田大学仅隔一个街区。沿这条街一直走下去,可以抵达他儿时的旧居。

他人生的起点与终点,在此奇妙地连成一条线。漱石的妻子觉得,这栋平房怪异而荒芜,既非日式风格,亦非西式或中式风格。漱石想把进门厅后的一间屋改作书房,因而忽略了它的外在。如同象棋残局中的一枚棋子,这栋平房兀然立在一片空地里,没有花园点缀,只有几棵树,亭亭如盖,荫蔽漱石的新居。

1910年小说《门》连载其间,漱石的胃病愈发严重,每天只能写一期连载。6月,他开始便血,医生认为漱石“疑似有胃溃疡症状”。13日,他第三次就诊,被告知必须静卧休息,中断谣曲练习。

但漱石是一位忠实的能剧爱好者,当天晚上,他就开始背《富士太鼓》,练习《花月》,即使病情加重也在所不惜。他一直在医院住到7月,直到医生允许他外出,他才于8月6日出门旅行。

当他乘火车抵达修善寺时,一场暴雨让他的病情再度复发。夜里,他独自一人在房间里读威廉·詹姆斯的《多元的宇宙》,隔壁传来三味线的声音。

第二天5点,起初轻微的不适变成无法忍受的胃绞痛。漱石食难下咽,只能勉强支持。12日的日记中,他说自己“每日在生死的边缘徘徊”,只有“借冰块和牛奶,努力活着”。

5天后,他开始吐出浓稠的黑血。医院立刻知会朝日新闻社。报社主笔让森成麟造医生和漱石的学生坂元雪鸟前去探望。8月24日晚上8点30分,漱石病情恶化,吐完一盆血后旋即昏迷。

医生赶到时,漱石的脉搏已十分微弱。有30分钟,几乎探测不到脉搏。坂元已做好发出讣告的准备。不过,随着漱石从昏迷中醒来,坂元的工作就改为在《朝日新闻》上每日播报漱石的病情。

美国日本研究学者约翰·内森,在《夏目漱石传》中写道:“在《朝日新闻》看来,漱石的疾病关乎日本国家利益,报社有义务独家报道最新情况。”

从生死线上回来的漱石,开始追忆自己的一生,用俳句、汉诗与散文捕捉濒死的体验。在修善寺的病床上,他写道:“风流人未死,病里领清闲。日日山中事,朝朝见碧山。”

这一首失却格律的汉诗,却真实地摹写出漱石心态的转变。漱石不断反刍这弥留的30分钟,似乎在死亡面前,所谓个人主义也变得虚妄。1916年,在他生命最后一次周四沙龙上,他用毛笔在宣纸上写下四个字:“则天去私”,意为“顺应天意,去除私心”。

晚年的漱石写作手法愈发老辣,他笔下,明治文化的暗匣被逐一打开。他在《心》中,以先生的自杀宣告明治时代的结局,明治时代的句点,也即是他作品的句点。

同时,我们也能感受到,即使漱石抗拒私小说技巧上的浅陋,但他终是将他的自我提纯为了艺术作品。而从这作品中折射出的,他为疾病所困的人生,也将被一代又一代的读者展读。

ABOUT / 相关报道