“七七”事变前后的北平

“清风徐来,吹散了午后的暑气,刮得玉米叶子唰唰作响,夕阳照耀在地平线上,缕缕炊烟四起,衬托满天彩云。眼前是一幅多么美好的大自然风光!”1937年7月7日,宛平县政府秘书洪大中正好完成了一项重要工作,将文件资料送上火车,对当时的情景记忆犹新。孰料就在当天晚上,卢沟桥响起了枪声。

1931年“九一八”事变以来,中日双方局部交战连绵不绝,东北流亡学生涌入北平求学。1933年长城抗战以来,北平城外的枪声,运入城内抢救的伤兵,也让市民司空见惯。1937年7月7日之后,中日双方经过二十多天的对峙、缓和、冲突、谈判,终于走向了战争。中国从局部抗战走向全面抗战,让这一天、这一年获得了特殊的意义。

以1937年为起止,以“七七”前、中、后为阶段去观察北平城,可以视为对时代的一次活体切片。城内芸芸众生在战火来临前后的思想、行为,面对时局变化做出的不同选择,是理解民族大义下个体活动复杂性的独特样本。

山雨欲来风满楼

铺开1937年的华北时事图,故都北平俨然成为一座“边城”。向北,长城线以外地区在1933年长城抗战失利后已经成为“非武装区”,没有中国军队驻扎。向东,1935年底,通县成为日本傀儡“冀东防共自治政府”的驻地。城内,东郊民巷设有日本兵营,中日两军经常为进出城门发生冲突。一片战争的阴云,压在六朝古都的上空。

对于生活在北平城的160万人来说,当时的感受各不相同。有些人在多年后撰写回忆录,提到1937年,自然离不开悲切惨痛的基调。但若翻开当时所记的日记,又是另一番景象,战争的压迫,还没有渗透到平民阶层的日常生活。

北平是文化古都,国立、私立大学汇聚,还有北平研究院、故宫博物院、营造学社等各类学术机构。这里汇聚了大批文化精英和求学青年,不但形成了浓厚的学术氛围,他们也成为这座城市的消费主力。

在北京大学教授陶希圣看来,各大学每个月47万银元的经费,活跃了北平市场,也让教授们过得很舒服。他们住得起整套四合院,“除了上课之外,谁也不愿出门,大部分时间在宽敞的家里渡过宽裕的日子”;吃得上合口的宴席,有些人甚至成了名饭馆的老主顾,拥有定制的菜单;想在家中做学问,琉璃厂的书店会把图书送上门来;想出门散心,有诸多古迹和定期庙会可供逍遥。

清华大学教授吴宓想必赞同陶希圣的意见。他1937年上半年的日记中,全是教书、考试、写作、看戏、社交,以及恋爱。他钟意于一位代称“K”的女大学生,一边担心年龄差距过大不敢表白,另一边却像痴汉一般,记下每一次见到时对方的衣着神态。“七七”事变爆发后,吴宓在日记中哀叹大祸临头,“求如前此安乐静适丰舒高贵之生活,必不可得”,对北平生活的珍惜,以沉痛悲愤的方式记录下来。

普通市民的生活一如平常。豫敬是个旗人,晚清时当过锦州知府,如今年逾七十,居家养老。北平城内像他这样靠着积蓄过日子的人,颇为不少。他记下了1937年元旦的景象,“街市彩牌,人亦较多,颇有新年气象”。从元旦到春节,北平地面景况平和,除了几起火灾,没有什么值得一提。豫敬的日常生活也是看戏、访友、贺寿、饮宴,不时留下“尽欢而散”的记录。

2月25日元宵节,豫敬去逛厂甸庙会,看到游人如织,高跷队招摇过市。大兴县政府秘书袁崇霖的记录更细致,“廿九军军人所搬(扮)之高跷一伙,前有武装军人持大刀开路,高跷之后殿以汗(旱)船……道旁观者人山人海,欢呼如雷,俨然太平景象,亦为近数年来旧京春节未曾有之盛况也”。

袁崇霖感受到了近年未有的太平气,也捕捉到了北平的新景象——大刀队。1933年长城抗战中,出自西北军系的第29军,在喜峰口派大刀队夜袭日军,扬名海内外。1935年,第29军接防北平,站岗、巡逻时照例手持大刀。此后中日两军因冲突而对峙时,林立的大刀队,不仅是街头一景,也成为北平市民的定心丸。

北平春日和煦,但为时短暂,很快进入夏天,胡同里家家户户架起凉棚。5、6月时,局面仍然平静,没有天气那么燥热,各界人士的生活一切依旧。豫敬不时去买彩票,“每月必买一二张,从未得过,虽小奖亦未得中,可见得财之难”。

袁崇霖照常应付官场上的各种差使。前一周接待内政部县政考察团、迎接省主席冯治安巡视,后一周陪同县长与宛平县长王冷斋座谈。袁崇霖十年前与王冷斋相识,那时袁是河南省银行总经理,王冷斋只是个报社记者,谁料今天地位调换,“回首前尘,令人不禁今昔之感”。

5月21日,宋哲元离开了北平。他是第29军的军长,同时担任冀察绥靖公署主任、冀察政务委员会委员长。换句话说,他就是河北、察哈尔、北平、天津两省两市的最高军政长官。从另一个角度看,他也就是日本人在华北主要的纠缠对象。1935年宋哲元就职后,日本军事、政治、商业各界人士,为了修建铁路、开放航空、开发煤矿、处理冲突等事务,反复向宋哲元提出各种要求,令他不胜其烦。

到了1937年,日本人的纠缠已经到了白热化程度。日本中国驻屯军司令官田代皖一郎,甚至在饭桌上掏出经济提携协议,要求宋哲元当场签字认可。宋哲元应付的办法是拖,告知日本人需要履行研讨程序,或者请示南京,让事务陷入冗长而反复的公文旅行。即便最终送到了他的案头,也以各种借口继续拖延。这一次,他以“为父修墓”的名义返回家乡山东乐陵,闭门不见外客,也不处理公务,逃避的不是酷暑,而是炙人的难局。

宋哲元可以离开北平,手下军政官员躲不掉,还要与日本人维持表面的和气。1937年上半年,北平市长秦德纯、宛平县长王冷斋,以及第29军中高级军官,与日本各界人物往来饮宴并不罕见。不过,由于“七·七”事变的重要意义,这类饭局往往在回忆中披上了不同的色彩。

6月6日,第29军中高级军官与日军军官在中南海怀仁堂聚会,中方参与者日后称之为“七七事变前夕的新鸿门宴”。席上双方交错落座,每一名中国军官身边,便是一名日本军官,表面上大谈中日同文同种,当力求亲善,暗中较起了劲。

中方参与者回忆起来,个个义愤填膺。旅长董升堂说,席间他先打了一套八卦拳,另两位旅长李致远、何基沣一个打国术、一个跳上桌子唱歌。李致远则说,打拳之后,他和董升堂看不惯日本人表演舞刀,又分别劈了一趟刀法,接下来与日本人拼酒直到呕吐,“反正不能在日本人面前丢人”。

这也是事变前最“热”的一件事。7月1日下起大雨。“入夏以来,密云不雨者已数日,农田盼雨甚切,今日之大霈甘霖,颇利农事耳”,李崇霖如此记录。可惜,随后的日子并不像他期盼的那么风调雨顺。

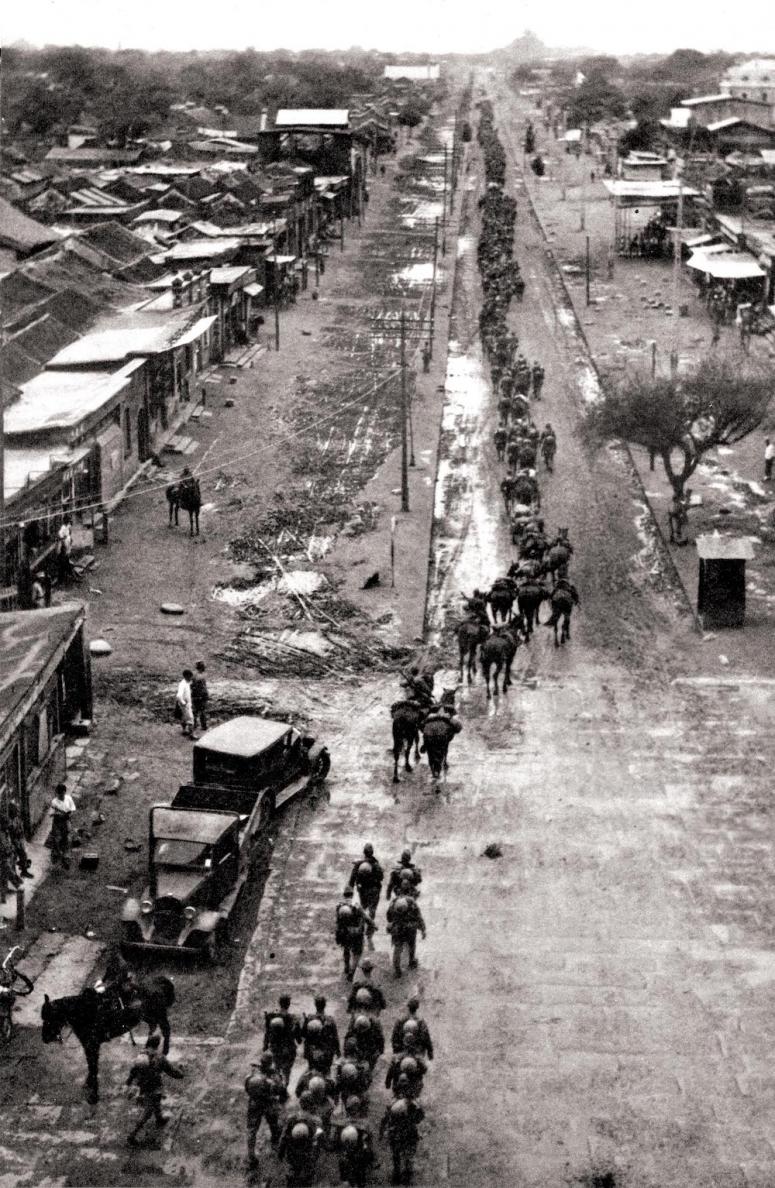

1937年7月,卢沟桥事件爆发,中国陆军第29军奋起反击。

暴风眼中的片刻宁静

7月7日在今天是纪念日,但在当时不过是平常的一天。晚上,北平市市长秦德纯在中南海怀仁堂设宴,招待陶希圣等高校教授和文化界名人。饭局在23时许结束,不到半小时,秦德纯接到电话,得知日军声称在卢沟桥附近演习之际遭到第29军射击,一名士兵失踪,要求进入宛平县城搜查。秦德纯严词拒绝,表示可等天亮后由当地军警代为寻觅。

陶希圣回到大乘巷寓所,迟迟没有入睡,和夫人聊起时局,以及下学年休假的事情。他判断日本的侵略将在9月发作,没料到说话之间忽然听到了远处隆隆的炮声。“那一场战争是提早发作了。”陶希圣如此追忆。

同样被隆隆声惊醒的,还有住在西河沿的《华西日报》驻北平记者乐恕人。同住的四哥是军人,判断出是炮声,来自城南方向,但还不知到底怎么回事。

现场的情况,要比市民的声感紧张很多。日本驻北平武官今井武夫回忆,7月8日凌晨,东交民巷内的日本中国驻屯军第1联队部响起电话铃声。在卢沟桥附近带队的一木清直少佐,向联队长牟田口廉也大佐请示:“中国军队再次开枪射击,对此,我方是否应予以还击?应该怎样处理才好?请指示。”牟田口答复:“被敌攻击,当然还击。”一木追问:“那么!开枪可以吗?既是这样,事关重大,请对一下时间吧!”牟田口看了一下表,“上午四时二十三分”。

今井的记录颠倒了事实,但生动呈现了当事人的紧张情绪。中国方面也有详细的记录。秦德纯回忆,到了7月8日3时30分左右(日军使用东京时间,比北京时间快一个小时),宛平驻军团长吉星文报告:“约有日军步兵一营,附山炮四门及机关枪一连,正由丰台向卢沟桥前进,我方已将城防布置妥当。”秦德纯指示:“务即晓谕全团官兵,牺牲奋斗,坚守阵地,即以宛平城与卢沟桥为吾军坟墓,一尺一寸国土,不可轻易让人。”两军随即发生交火。

7月8日天亮后,北平城门没有开启。经历过前几年中日军队频繁对峙的市民,并不觉得有什么特别。乐恕人照常去北平图书馆读书看报,中午回家时从报童手上的号外得知,昨晚的隆隆声是中日两军交火。豫敬也是在号外上看到消息,同样不觉惊慌,他原本打算去一趟东安市场,只是因为路上叫不到车,便改为去北海公园散步。

城外的大兴县政府里,袁崇霖在前一夜值班,因为北平城门关闭,县长无法抵达县府办公,他便成了负责人。到了下午2时许,袁崇霖还是掌握不到确切消息,便会同几个同事商量。他要县府科员存好公款、收好印信,以备不时之需,还通知警察局加强拘留所的戒备,避免有人借机闹事。

火线上的宛平县政府,是另一番景象。宛平城内的县政府在交火之初就被日军炮弹轰塌,与北平之间的电话线也被切断。县长王冷斋转移到吉星文的团部办公,秘书洪大中查知宛平与丰台的电话仍然畅通,冒险潜赴出城到丰台镇,利用两条电话专线,承担起宛平和北平市政府之间的情况传递任务。

7月8日夜到11日,两军围绕卢沟桥发生激烈战斗。北平城门紧闭,商铺提早关门,各路口都堆上了沙袋。7月10日晚上,袁崇霖凭着领到的绥靖公署门证进城回家。这天是他46岁生日,由于饭馆全都早早关门,他的晚餐只有茄子打卤面,饭后感叹:“年来蹭蹬不得意,心灰意懒,又加国难正在严重之际,日内敌人炮火逼在目下,抚兹身世,感慨殊多。”

7月11日,中日双方商议停火。当天晚上,宋哲元从山东抵达天津,发表讲话称:“此次卢沟桥事件发生,实为东亚之不幸。局部之冲突,能随时解决,尚为不幸中之大幸。”此话传递出和平的信号。

大刀队的故事传播广泛,北平市民相信第29军能保卫这座城市。学生黎频路过抄手胡同,看到理发店的师傅正在为一个士兵按摩胳膊。士兵说自己在战场上连着砍了几十个日本兵,当时不觉得怎么样,回来才发现胳膊抬不起来了。众人听到后一片叫好,理发师傅也拒绝收钱。

今天看来,这位士兵恐怕是在吹牛,但市民的相信也有他们的道理。毕竟报纸上登载的就是:“津日军医院百三十余床位,均为日负伤将士住满……日军官负伤三十余名,内以受二十九军大刀队割掉臂部者为多。”这报道显示出大刀队强悍卓绝的战斗力。

此后几天,双方冲突没有停止,但北平城内的氛围逐渐放松,城门也恢复了正常开闭。黄河水利委员会的专员李景铭家在北平,得知事变发生,急忙从开封乘火车回家,却因铁路交通断绝而滞留天津。7月12日,他得知天津至丰台的火车已通,匆忙买票辗转回到了家中。

记者陆诒在7月14日从同一路线转抵北平。他看到市面稳定,商店、戏院照常营业,只是入夜就提前关门。北海、故宫等处游客不多。中山公园茶座上贴着“莫谈国事”的纸条,茶客却依然谈论时局,语句激昂。

许多人对这短暂的和平不抱信心。豫敬判断“据余见,事体一定扩大。无论胜负,均无好结果,乃意中之事”,甚至想起了1900年八国联军打进北京城的时候,感叹“余今年七十一岁,尚要逢此惊心之事,亦运气使然哉”。豫敬把自己当作民国的局外人,日本入侵似乎与自己无关,恐惧的只是身临战火、运气糟透。

临近7月下旬,这场危机一度有即将结束兆头。宋哲元在7月19日从天津回到北平,街上的沙袋工事已经移开。7月23日,平汉铁路火车恢复开行,旅客不用再绕路天津。当天各报登载中日两军各自退兵的消息,袁崇霖感叹“但看中日危机能否从此渐入外交常规,此为盛暑酷热中差堪稍慰之事耳”。

谁料,局势在几天内急转直下。7月28日,市民望见日军飞机临空,在远处投下炸弹。警察挨户叫门,通知防备日军释放毒气。有的警察告知,可以用大蒜、老醋、黄土混合起来遮住口鼻,作为防毒之用。黎频一家人整夜没有入睡,每人手里拿着一条毛巾,准备一旦闻到毒气,就堵住口鼻逃离。

这天晚上,枪炮声整夜未绝,市民都明白,第29军终于和日军大打出手了。受到大刀队传说的影响,李景铭“以为日军无孓遗矣”。谁料第二天看到报纸,他才知道第29军全线溃败,宋哲元、秦德纯等离开北平,副军长佟麟阁、师长赵登禹阵亡。他只好感叹一句:“昨日昙花都成幻象。”

1937年8月8日,日军萱岛部队进入北平朝阳门。

古都一寸一寸沉沦

第29军撤离后,城外日军并未立即入城。通州发生事变,难民涌到朝阳门外,北平内外一片紧张气氛,城门时常经日不开。豫敬看到街上已经没有军队,只有少数巡警、保安队维持治安,“究竟城内算中国或满日,亦不明悉。各人各话,再加谣言,如在雾中”。这一个“满”字,暴露了他遗老的小心思,恐怕在他脑海里,伪满洲国接管北平也不稀奇。

7月29日,第29军第38师师长兼天津市长张自忠,宣布代理冀察政务委员会委员长,并兼北京市长,继续与日方交涉。但政委会与市政府的多数职员,或是随第29军撤离,或是逼而不出。日方也对张自忠不置可否,市政府已经陷入失能状态。

日本人对侵华战争策谋已久,对接管北平也有准备。江朝宗在清末民初担任过步军统领,专职维持四九城地面治安。1920年直皖战争后,1926年国民军退出北京后,他都参与过组织治安维持会,算是名资相符的地方耆老,这时便被日本人抬了出来。

江朝宗已经76岁高龄,但东山再起的野心依然炽烈。他会见日军特务机关长松井久太郎、驻北平武官今井武夫时,推举在北平隐居的前北洋直系领袖吴佩孚牵头维持会。今井问他,你已经做过两次维持会长了,为何还要谦虚?江朝宗回答:“彼时国内战争,双方调停较易,今乃国际战争,何以调解乎?”

但这不过是场面话。在日本人坚持之下,8月1日,江朝宗为首的北平地方治安维持会,就以“维持地方之安宁及人民之福利”,开始在旧户部街办公。

江朝宗是北洋旧官僚,他所能搜罗到的人物,都是北洋下野军人和落魄政客。李景铭曾任北洋政府财政部秘书、印花税处总办,与江朝宗熟识,此时受邀加入了维持会,成为其中一名委员。

此外,在北平维持会之下,还组织起另一个维持会——河北省各县地方维持联合会,以配合日军对河北省各县的占领。袁崇霖前不久哀叹自己时运不济,这时大约产生了投机心理,投身石碑胡同的河北维持联合会秘书处,当了一名秘书。

维持会对外解释,成立目的是保护地方治安、保障粮食供应、救济城乡人民,“要不是有我们,日本人早就进城胡来了”,李景铭、袁崇霖都借此自我安慰。其实,他们都是在北洋政府覆灭后地位下降的旧官僚,对权位的追逐远胜于民族尊严。事变时所谓的“国难”“敌人”的忧虑,随时可以因为利益抛到一边。

8月6日,张自忠避入东郊民巷,对外宣布辞去所有职务。日本人随即筹划成立傀儡市政府,维持会头面人物甘心附逆做汉奸的面目,很快暴露无遗。8月20日,伪北平市政府宣布成立,江朝宗在日本人提携之下,毫不羞愧地接任了市长,李景铭水涨船高,充任了市政府秘书长。

日军占领了北京大学、清华大学、北平师大等校园,作为兵营盘踞,校内图书、仪器和师生个人物品损失颇重。私立大学虽然勉力维持,但师生因抗日嫌疑被逮捕者颇有其人。国立大学奉命撤离,师生借着交通还未断绝的机会,潜赴天津,乘船南下,陶希圣、吴宓都在其中。还有些学生组织起旅行剧团,一路南下,一路宣传抗日。有些学生到西山组织起游击队,8月22日攻占德胜门外第二监狱,一下扩充到了数百人。9月3日,张自忠也化装逃离北平,重回部队与日本人作战。

日本人在成立维持会之前,已经派亲日分子接管警察局。成立伪市政府之后,日本更将魔爪伸入各个部门,全方位贯彻其占领政策,开始对“抗日分子”“有害言论”的清查。

借着清查户口为名,警察和日本兵逐家入户,要求居民全家站队,逐个点名。剧作家齐如山讲,他的朋友中有人辩解两句何必站队,就挨了一个嘴巴。还有人感到被要求在家中站成一排十分屈辱,当即脑充血倒地,晚上便去世了。李景铭贵为伪市政府秘书长,也要提防入户检查,他把家中藏书清理了一番,将《孙中山全史》《三民主义提要》《苏俄十二讲》一类的几十本书卖了废纸。

城内状况也不一样了。中山公园的茶座上“莫谈国事”的纸条仍在,这回真的没有茶客敢大声谈论时局。各大报纸一度停刊,接受日本人和伪市政府的“指导”和审查,许多从此不再复刊。各中小学奉命修改课程,不再讲授三民主义,删去历史课本中涉及日本吞并台湾、琉球、朝鲜的内容,甚至准备增加日语课程。城中飘着热气球,悬挂着“中日提携共存共荣”“建设明朗华北”一类的标语,如果日军攻占了一座中国城市,还会换上庆贺的条幅。

12月12日,国民政府首都南京沦陷。两天后,北平出现了一个“中华民国临时政府”,北洋时代的教育总长汤尔和、财政总长王克敏、司法总长董康等人登上前台,唱起一出傀儡戏。伪临时政府接替了维持会的权力,却没有接收人员,会中人颇为失落。袁崇霖说,维持会门前冷落,各位委员“个个丧气游魂,有若失了父母的婴儿”,他没有记录自己的心境,但想来差不多。豫敬这个局外人对临时政府也不看好,称为“可谓轻举妄动。且看日后如何”。

北平的1937年,就在这样一片混乱中结束了。临近年底时气温骤降,豫敬称“北风狂起,气候暴冷”,袁崇霖也记为“狂风,甚寒”。气候上的寒冬很快会过去,这座古都市民心理上的寒意,要到八年之后才能回暖。

ABOUT / 相关报道