身份焦虑塑造一代学术宗师:爱德华·萨义德的埃及童年

2023年是后殖民主义创始人爱德华·瓦迪厄·萨义德逝世20周年。这位巴勒斯坦裔美国哲学家的学术遗产,至今仍是储量丰富的矿脉,等待我们发掘。

这位久负盛名的学院派知识分子,于1935年出生于一个富裕的阿拉伯基督教家庭。他的父亲拥有美国公民身份,一战期间曾在约翰·潘兴将军麾下服役。母亲生于拿撒勒,属于黎巴嫩阿拉伯人,与丈夫一样信仰基督教。得益于他优渥的家庭,萨义德从小在作为英国占领地的巴勒斯坦与埃及接受英式教育,培养起对音乐、文学的广泛兴趣。

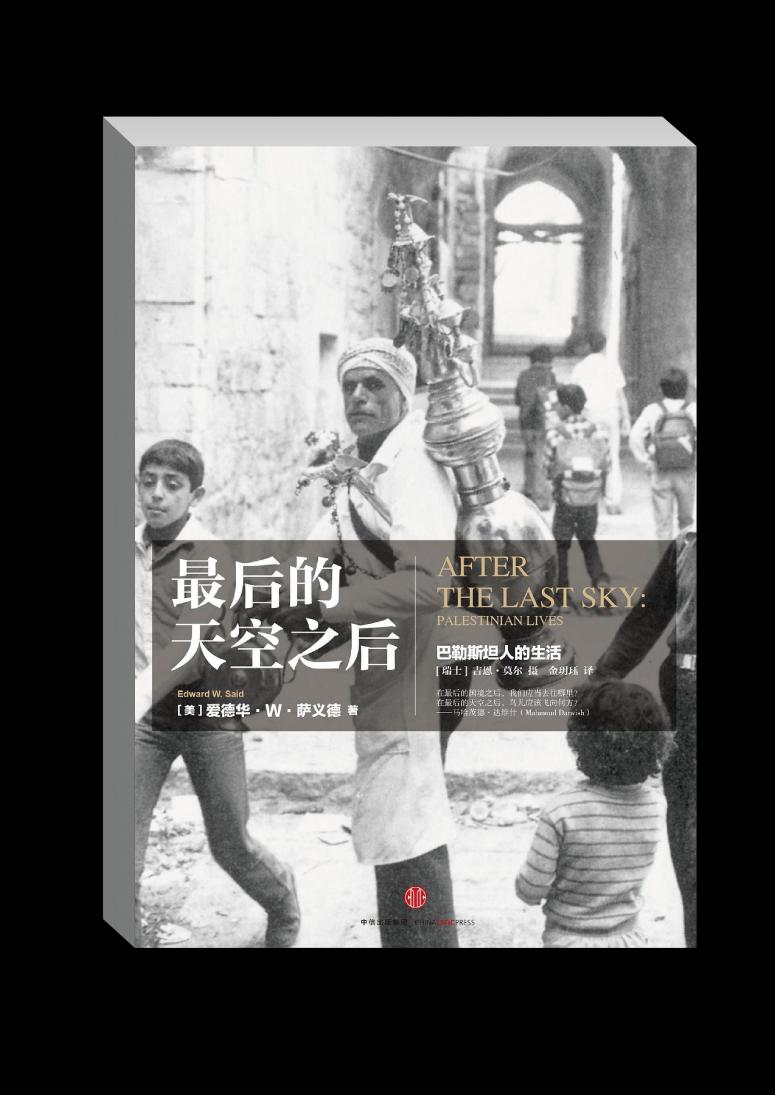

在《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》一书中,他自述他的家庭从来都是少数中的少数:“父亲和我都是一个很小的基督教团体的成员,这团体存在于一个大许多的希腊东正教少数派之中,而这之外是更大的伊斯兰教逊尼派,而重要的外部势力则是英国,以及仅次于它并与它敌对的法国。”

因此,尽管他毕其一生践行一个巴勒斯坦知识分子的责任——为他失落的族人代言,但身份的焦虑始终困扰着他。萨义德与他的妹妹们,因为父亲的美国公民身份而天然拥有美国公民权,他们的母亲却由于巴勒斯坦黎巴嫩人的敏感身份,直到临终都未能取得与亲人们一样的美国护照,甚至弥留之际仍要面对移民局的递解出境。

他的一生就像一次漫长的自我辨认,如同面对一块蒙着水雾的镜子。起初他只看到模糊的影子,那是一个个如今已被历史残忍地蚀空的地址:耶路撒冷、开罗、美国。然后他抹去水雾,竭力使自己适应这个双重的世界。

他携带着他的故乡、他的母语、他的民族,与另一个文明相遇。他在英语、法语、阿拉伯语之间穿梭,愈发成为世界性的智识象征,以其政治参与及人文主义精神,为20世纪知识分子的命运做一注脚。

但他也并非只是横眉冷对的斗士。他是英语世界中极少数在古典音乐领域拥有精深、专业素养的知识分子。终其一生,他都像阿多诺及众多德国知识分子一样,保持着对音乐的兴趣。

在身份焦虑中成长

1998年11月,正因白血病而接受化疗的萨义德回到耶路撒冷,去往毕尔·塞特出席一个以巴勒斯坦为主题的会议。他童年的家园早已被毁弃,在废墟之上,取代它们的是犹太居民点、检查哨与以色列驻军。

一路上,每当遇到盘查,他就摊开他的美国护照,翻到信息页,上面写着他在耶路撒冷出生。负责检查的以色列官员便总会问萨义德,他是什么时候离开以色列的。这时他也总是回答,他是1947年7月离开巴勒斯坦的,他还总是刻意地为“巴勒斯坦”一词加重读音以示强调。

“你在这里有没有亲戚?”以色列官员紧接着问他。“没有。”他回答,“一个也没有。”

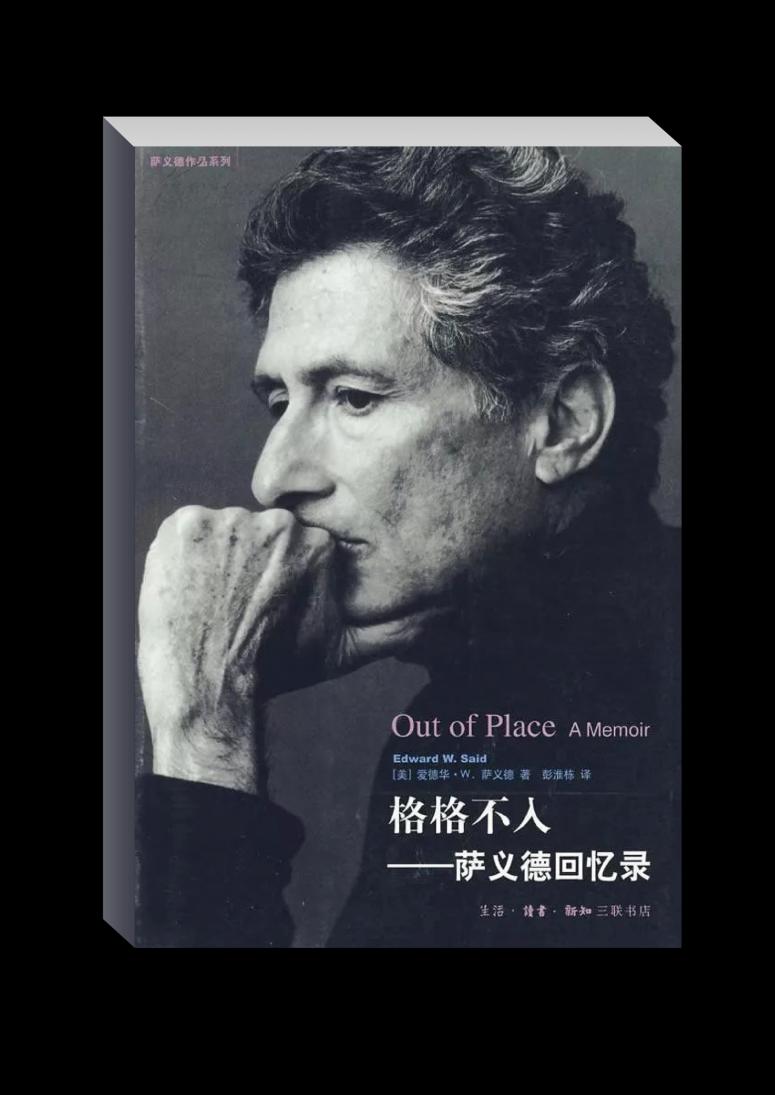

一种黍离之悲涌上他的心头。他在回忆录《格格不入》中写道:“到1948年初春,我整个亲族都已被扫离此地,流亡至今。”而6年前,在1992年,当他终于有机会到西耶路撒冷重访多年未见的祖宅时,他只是匆匆进去,与旧宅的新主人打个照面,便没有再踏进。

他的人生故事从耶路撒冷开始。这一年,耶路撒冷的一切都在改变。当萨义德随父母离开此地去往开罗时,才12岁,尚不知道“流亡”一词在他往后人生中的重量。那是1947年末,以色列建国前夕。

正是这一年,联合国通过巴以分治的决议。按计划,巴勒斯坦、以色列两个民族国家将同时建国。在这一小块破碎的,充满历史、文化、宗教的纠缠的土地上,这两个国家的国界如同葡萄藤般交织在一起。而耶路撒冷是它们共同环绕的果实,它将作为一座国际城市而存在。

不过,分治方案遭阿拉伯人方面拒绝,这背后的纠葛实难于以正义与非正义划分。再之后,第一次中东战争爆发:暴力以一种崭新的方式重新渗入这座城市的日常并绵延至今,如同历史上发生在此地的一次次占领与杀戮。

这场战争,对犹太人而言,是一次新的“出埃及记”,新的犹太民族国家得以建立。但对世代居住于此的阿拉伯人来说,却是一场彻底的灾难,他们失去了家园,被迫成为流亡者。

战争以新生的以色列的胜利而告终。耶路撒冷被分为东西两部分,东耶路撒冷被外约旦占领(今约旦),西耶路撒冷则为以色列所据。

在以色列当年出版的地图上,一条细细的绿色停火线分割开这座城,西边是以色列人的圣城,东边则是巴勒斯坦人的伤心地。1948年,萨义德最后一个堂兄弟也离开了他的家宅,萨义德家族从此在世界各地开始了漫长的离散之旅。

萨义德在开罗度过他的童年时期。而不知从何时起,他的父亲开始痛恨耶路撒冷。美国作家麦尔维尔曾说,耶路撒冷是一块被亡者大军包围的头盖骨。无独有偶,萨义德的父亲也常和萨义德说,那个地方意味着死亡。

一只焦黑得难以辨认的手,被供奉在圣堂中,传说这只手属于抹大拉的玛利亚。这样的圣骸在耶路撒冷比比皆是,这座城市在坟墓的包围中建立起来。坟墓里,是等待末日审判的基督徒、穆斯林与犹太人。他们似乎是以另一种方式于耶路撒冷栖居,如同科幻电影里被装进冷冻舱的太空漫游者,在等待着解冻的一刻。

父亲几乎没有保留从耶路撒冷带来的任何东西,除了一两段残缺不全的故事、一枚纪念币、一张祖父骑马的照片以及两块毯子。尽管为了做生意,父亲也会向游客兜售所谓真十字架的碎片与荆棘王冠,但他一直都想摆脱耶路撒冷对自己的影响。这座暮气沉沉的城市像轭一样压在他的过去里,让他变得守旧而固执。

不同于其他巴勒斯坦流亡者,他们是不寻常的阿拉伯家庭。萨义德的母亲常常和萨义德说英语,每周,他们都会以英语互通一封书信。这一习惯,萨义德保持到了母亲生命的最后。而即使母亲先于他病逝,他也依旧觉得冥冥中,母亲仍然在无声地陪伴着他。

阿拉伯语和英语,同样都是他从母亲的教诲中学到的母语。他的名字,也保持着在童年的他看来古怪的双语特质。“我费去约莫五十年,才习惯Edward。”他在回忆录中写道。这个地道的英文名,据母亲所说,是取自威尔士王子,即后来的英王爱德华八世。

母亲把他的名字念成“Edwaad”。多年以后,萨义德依然记得母亲呼唤他时的场景。那是在鱼园——扎马雷克的一个设有水族馆的公园,关门时分,他在园中享受着难得的独处时光。

英语赋予母亲一种严肃与客观,不同于阿拉伯语的亲昵。那时的萨义德仍无从得知母亲英语的来源,但母亲说英语时的那种语调,却涓滴般渗透着他对这第二母语的想象,他终身都受益于此。

他在多种语言中生活,也同样在多重身份中生活。在埃及上学时,他第一次为自己的归属感到困惑。当人们刺探他的身份时,他一时不知该怎么作答。他是美国人吗?他的确是美国公民,却出生在耶路撒冷,有一个阿拉伯姓氏,生活在埃及而非美国,彼时的他甚至从未去过美国。

一开始,面对埃及同学的疑问,他只称自己是美国人。但很快,他就发现这一说法毫无说服力。于是,他开始利用自己所能掌握的信息碎片,拼凑出一条脉络。他的父亲原名叫瓦迪,后来改名为威廉。萨义德无从得知威廉这一名字的来源,它并非瓦迪这一阿拉伯语名字的英语化。唯一有些许关系的是他的祖父,祖父通德语,曾向德国皇帝威廉介绍过耶路撒冷。

父亲很少向萨义德透露他在耶路撒冷的生活,却时常讲起他如何离开巴勒斯坦去往利物浦,如何假报简历登上从利物浦到纽约的船,如何利用暂时下船上酒吧的机会,跳上一辆不知终点的街车,最后他又是如何从一个黑户到如今得以衣锦还乡。总之,一个彻头彻尾的美国梦故事。

在美国的十年里,父亲一直十分孤独。以致除了他回忆中散漫的冒险与战争故事,以及他的美国护照,在他身上再也找不到他在美国生活过的痕迹。但他依然强硬地认为美国是他真正的母国,即使后来当萨义德与他在越战问题上产生分歧,他也依旧坚定地反驳儿子:“那是我的国家,无论对错。”

显然,萨义德并没有遗传这一份可疑的坚定。

被规驯的童年

萨义德以《东方学》一书,开辟了后殖民主义的学术路径。这本书以福柯《词与物》中“知识型”的理论构想为核心,徐徐展开,探究英法两国关于东方的知识,如何被生产出来,它们何等程度上彼此连续,又如何断层。最好的学术著作,同时也会是作者个人经验的结晶。在《东方学》中,萨义德将自己的身份焦虑转向一个更高的层面,成为对东西方政治、文化与知识间的结构性不平等的叩问。

童年、青年时经历的事件,是他写《东方学》的重要动机之一。在书页间,我们仍可以看见它们曾经投下的阴影,听到它们猎猎地回响于他那被压抑、被规驯的童年。

那时,他就读于开罗的吉西拉预备学校(简称GPS)。从1941年秋到1946年,除一家人在巴勒斯坦居住时,萨义德都在英国同学的包围下学习。他是这所学校中唯一的阿拉伯人。GPS中,英国人占绝大多数,其他少数族裔则有希腊人、亚美尼亚人、埃及本地的基督徒与犹太人。

GPS如今早已消失无踪。萨义德写作回忆录时,它就已经褪去了原本的英国背景,转型成为了一所青年职业语言培训学校。

但在1940年代,开罗仍是殖民者英国人的天下。根据1936年的英埃同盟协定,英国得以在苏伊士运河区驻军。苏伊士运河连接地中海与红海,在它开通前,东西方之间的航运不得不绕过非洲南部的好望角。运河对于世界航运以及埃及经济的重要性不言而喻,埃及却无法在运河区施行其完整的主权,更无从分得苏伊士运河的航运收入。GPS中相当数量的学生,都是这些驻埃英军的后代。

学校坐落于扎马雷克的夏里亚·阿齐兹·欧斯曼街尽头,这条街短如一截盲肠,仅有三两个路口。学校校舍,就由此地的一间豪华别墅改建而成。

别墅的一楼被辟为教室,这些教室都簇拥着一间两层楼高、装有玻璃天花板的中央大厅。学生每天的学习生活,从大厅中的赞美诗合唱开始。然后,负责GPS英国海外文化协会工作的布伦太太,从一口烂牙里挤出稍带嫌厌的每日训话。

二楼则是学校的英国校长与老师们开会的地方,萨义德很少去二楼。他总觉得,这里神秘而阴森,阻挡着、拒绝着身为阿拉伯人的他。

被拒绝的经历,是很多殖民地人民共有的。譬如电影《甘地传》的开场,家庭优渥的印度律师甘地在南非坐头等舱旅行,却被乘警赶下火车。理由仅仅是因为他的身份,富裕的印度人即使有头等舱的票,也会因为肤色被歧视。

多年以后,萨义德仍记得他在GPS上学时的一段经历。只要一想起,他的内心就充满屈辱感。放学后,他穿过吉西拉俱乐部外的田野,迎面走来一位骑着自行车,穿褐色西装、头戴便帽的英国人。他认出那人是同学拉尔夫的父亲皮里先生,吉西拉俱乐部的名誉秘书。

皮里先生停下,冷冷地质问他,用一种近乎羞辱的粗鲁语气说道:“小孩子,你在这里干什么?回家!”他说罢下了自行车,向萨义德走来:“你知不知道你不可以到这里来?”

“可我是会员……”他小声反驳。“不要回嘴,小子,滚!”皮里先生打断他,“阿拉伯人不许来这里,你是阿拉伯人!”萨义德依旧能记得当时所受的责骂。他曾向父亲反映,一向权威的父亲,却只是用一句“我会和皮里说”打发他,就再没有提过这件事。

关于父亲的沉默,萨义德在回忆录中反思道:“他(指父亲)知道我们低人一等,我则是和皮里照面而在光天化日下发生此事,然而我们都没有认为那是什么值得奋斗抗争的事情,我每思及此,都为之惭愧。”

对童年的萨义德来说,GPS里弥漫着奴性与暴力。他被教导着成为“英国人”,学习与自身毫无关系的从忏悔者爱德华到斯图亚特王朝的英国国王们的历史。有一次,父亲发现萨义德在玩宣誓的游戏,于是便告诉他,他们是美国人,不必向国王宣誓效忠,而应该向“总统和上帝”宣誓。

“总统和上帝没用。”他讷讷地反驳。他注意到父亲的失望,平生第一次,他从父亲的脸上看到那般微妙的神情。父亲转头,用阿拉伯语向母亲说道:“希尔妲,看看你儿子怎么回事!”

更糟糕的是GPS依赖体罚的教育方式。他从来不是一个乖小孩,GPS对纪律的要求十分严苛,他经常犯规。八岁时,他就因犯规被赶出教室。老师找到布伦夫人。布伦夫人就像押运犯人的卫兵一样,把他推进楼梯尽头校长布伦先生的办公室。

这是他第一次,也是最后一次见到这个英国人。他高大、沉默,有着一张总是涨红的脸与沙子般金黄的头发。布伦先生不说话,只将他猛地放倒,拿一根竹鞭狠狠地抽打了他的臀部三下。

步上楼梯时空洞的回声,鞭鞘撕开空气时的爆响,布伦先生的蓝背心、白衬衫与麂皮鞋,许多年后仍是萨义德心中的耻辱。不仅是为布伦先生的野蛮而感到作呕,也是为自己屈从于野蛮的那份软弱感到羞耻。这就是GPS所谓纪律的含义,纪律总是由恐惧与软弱组成。

1952年后,埃及重塑了自身,透过纳赛尔主义开始解殖的进程,甚至艰难地收回了苏伊士运河的主权。布伦夫妇转向开罗的另一所英式学校,但布伦夫人效率低下,布伦先生又有酗酒的习惯,因此他们被双双解雇,从此不知所踪。

童年时期的萨义德兄妹

为自己寻找一个角色

在GPS也不只有痛苦的回忆,正是在那里,萨义德与戏剧、文学及音乐相遇了。它们最终成为他终生的事业与慰藉。日后,他正是以一个优秀的文学批评家与乐评人的身份,为大西洋两岸的读者所知。

他所看的第一部戏,是1944年时学校剧团排演的《爱丽丝梦游仙境》。场地并非专业剧场,而是由布伦夫人每日训话的讲台改成。但就算条件简陋,这初次所见的戏仍给萨义德留下深刻印象。1990年代,他回忆起这出戏,依旧记得戏中红心皇后玩槌球的场景,也记得扮演爱丽丝的米谢琳·林德尔。

他迷上了林德尔,惊讶于她在入戏时的变化,从一个平平无奇的女孩子,变成一个文学人物。离开剧场,她又变回那个普通的林德尔,就像一度横跨天空的彩虹,在观众低头的刹那重新融入了背景。他们曾在法语课上相遇,他记得那时她坐隔排,和他差不多高,嘴巴左侧有一颗痣。

当然,热爱戏剧的不仅是他,还有他的母亲。母亲患癌去世前,曾由伦敦转机前往美国就诊,当时萨义德正在伦敦。尽管母亲只在此过境一晚,她仍兴致勃勃地和萨义德一起前往干草市场剧院看戏。那一出戏,是凡妮莎·雷格瑞夫与提摩西·道顿主演的莎剧《安东尼与克丽奥佩特拉》。

自从巴勒斯坦沦亡后,母亲一直居住在黎巴嫩首都贝鲁特。这个中东少有的基督教国家,原本稳定有序的国家建构,却被内战与以色列的入侵中断。栖身于战乱之地,母亲无时不忧心自己的安全与健康,只有在看这一出莎剧时,她才得以回到四十多年前的开罗,回到与儿子一同读《哈姆雷特》的时光。

萨义德记得那是在1944年,这一年,以出演哈姆雷特闻名的约翰·吉尔古德来到开罗。吉尔古德生于1904年,当时正值壮年,被公认是20世纪英国数一数二的莎剧演员。母亲希望抓住这一难得的机会,和年幼的萨义德一起去看这出在她心里非看不可的《哈姆雷特》。

不过,此时的萨义德才刚9岁,不知吉尔古德是何许人,也只读过兰姆姐弟改写的《莎士比亚故事集》。这本书是他几个月前刚收到的圣诞礼物,他已读过其中哈姆雷特的一章。因此,母亲提议,和萨义德一起共读《哈姆雷特》原剧。他们家的书架上正好有一套《莎士比亚全集》,用摩洛哥山羊皮制作的封面漆成鲜红,其中更是穿插瑞士画家亨利·福塞利的铅笔或炭笔插画。

福塞利1741年在苏黎士的一个艺术世家出生,1765年抵英后专事翻译及插画绘制,1804年出任皇家美术学院院长。他的绘画风格极具浪漫主义色彩,采取类似后世惊悚电影的夸张手法,萨义德评价他“剧力非凡”。

母子俩分饰不同的角色,念出那五步抑扬格的诗句。除了戏中戏这一场,对于年幼的萨义德来说过于复杂,他们略过不读,其他内容,他们用四个下午的时间通读。

那时候,他们就像在一枚茧里,莎士比亚剧中风格多变的英语诗句如同蚕丝将他们包裹,将灰暗的开罗、他的妹妹与父亲排除在这间词语的暗室之外。他们冲洗出剧中的一个个形象,也被朗读时顿挫的语调织进这一出戏里。

朦胧中,他虽不知剧中所谓乱伦、通奸的含义,却能感受到哈姆雷特那缠绕的独白背后的延宕与无奈。在与母亲对戏时,他意外地感觉自己被照亮了,不单是他发现母亲在透过台词向他——一个母亲眼中顽劣的孩童发言,似乎在唤起他本质中更良善的部分;而他听到了母亲被诗句升华的声音,与此同时,他也被诗句本身照亮。

在亲眼看到吉尔古德的表演时,他几乎是温习,吉尔古德有力的表演让他在插图中看到的场景复活了。不过,1990年他写作回忆录时,记忆中的那观剧的兴奋却也添上了惨淡的色彩。吉尔古德的表演愈完美,就愈刺伤这个追逐宗主国文化的殖民地孩子的自尊心。

表演结束后,他曾在一个英裔美籍同学东尼·霍华德家中见过吉尔古德一面。看到舞台下的吉尔古德,他并无太多兴奋,反倒紧张起来。他和吉尔古德握手,看到那位名演员脸上不乏威严的微笑,感觉自己的手被他紧掐了一下。

时间来到1946年,二战结束了,萨义德也在这年秋天进入开罗美国人子弟学校(简称CSAC)。他第一次见到那么多彼此迥然不同的人聚在一起,也第一次不再有人嘲笑他的名字。

当然,日后他也看到战后开罗高度分化的社会结构,只不过是新帝国取代了旧帝国。差异的确存在,在GPS和CSAC两所学校中就可看到。GPS的典礼上没有埃及人,CSAC则会在重要节日期间,请埃及人上台宣传美国与埃及的友谊。他也第一次在学校中学习阿拉伯语,因为每一个在埃及的美国孩子都要学阿拉伯语。他所学到的阿拉伯语,不再是母亲口中亲昵的母语,而是一种僵化了的书面语。

他仍会将萨义德伪装成一个美国名字,课堂上变得陌生的阿拉伯语使他困惑。在所谓“自己人”之间,他依然要找到一个角色,一种身份。最后,他的思索,让他做永远的追问者与边缘人,他早岁的伤痛也成为普适性的发问。一个“第三世界”的思考者,将改变世界思考的方式。

ABOUT / 相关报道