米兰·昆德拉逝世:用一生将词语化作音符

如今,我们已习惯与20世纪的残迹告别,我们摆脱它如摆脱一枚蝉蜕,蝉蜕融入泥土,我们借由它的消逝而得以听见蝉鸣。2023年7月12日,据法新社、《纽约时报》等媒体报道,捷克作家米兰·昆德拉一天前在巴黎逝世,终年94岁。

这位凭《不能承受的生命之轻》《笑忘录》等书蜚声世界的流亡小说家,终生以极矛盾的态度对待小说。功成名就后,他拒绝世人对其作品的政治化解读,但政治缠绕他,欲如同蛛丝般将他融化。故而在客居地巴黎,昆德拉愈发自我神秘化,成为一个隐居者。

铁幕倒塌,冷战终结,这位作家却没有回到那个曾经褫夺他国籍的国家。因为他不断延宕的还乡,因为他拒绝以其声名荣耀自己的故土,捷克人对这位广受西方读者欢迎的同胞态度冷淡。他们甚至认为,昆德拉去政治化的姿态,实际上是在迎合塞纳河左岸的文学趣味。

作为回应,很长一段时间,昆德拉都不允许其用捷克语写作的小说在捷克出版。同样,他也不让捷克翻译家们翻译他的法语小说。昆德拉认为只有他自己才是这些作品最好的翻译者,但他忙于创作,没有时间把他的法语作品像挂毯一样翻过来,用捷克语的剪刀修剪那些芜杂的词语线头。

因此,直到2020年,他的法语小说《庆祝无意义》才由捷克翻译家安娜·卡列尼诺娃译回捷克语。这是他改用法语写作后第一部译成母语出版的小说。

东欧流亡作家由于政治原因而被关注,不像他们的西方同行,这些作家追求纯艺术的尝试往往会被指责,切斯瓦夫·米沃什如是,亚当·扎加耶夫斯基如是,米兰·昆德拉亦如是。读者暗暗希冀的,是他们抓破双颊,以灰烬涂抹面孔,在文字里一路宣示苦难,一路忏悔。

因此,那些不希望只为历史作证的作家遂成异数。这一群体不单有在西方话语体系里被边缘化的风险,冷战结束后,他们在政治事件上有意无意的缄默,也常被母国文化界指认为精神上的麻木与怯懦。

捷克语版《庆祝无意义》推出的同一年,旅美捷克作家扬·诺瓦克(JanNovák)在阿耳戈和帕塞卡社出版了长达900页的《昆德拉:捷克生活与时代》。他认为昆德拉是一个机会主义者:“一方面坚决否认自己是异见者,另一方面又屡次宣称自己的书意在颠覆。”

不同于他所推崇的弗兰茨·卡夫卡,昆德拉的叙事总是在一个具体的历史时空中展开。但当1966年《笑忘录》出版前夕,被问及该书是不是一部历史小说时,昆德拉回应道:“对我来说,它完全不是涉及历史事实的某种说不清的惊人揭示,我压根儿不把描绘‘时代画卷’放在心上。”

长久以来,他都在谈论作为艺术的小说。而自19世纪以来的欧洲文化界,受叔本华《作为意志与表象的世界》影响,将音乐视为最高级、最纯粹的艺术。在法国诗人保罗·瓦莱里看来:“语言的一个极端是音乐,另一个极端是数学。”

在塞纳河左岸,活跃着一群痴迷音乐的语言的炼金术士。当他们的纯艺术主张,汇入昆德拉的血管,父亲遗赠给他的一枚枚音符就得以发芽。

1891年,卢德维克·昆德拉出生于布尔诺(město Brno)皇家区。自幼对音乐感兴趣的他,后进入布拉格音乐学院,与作曲家莱奥什·雅纳切克知交甚厚。其子米兰虽没能成为一位音乐家,却经常以音乐的思维写小说,思考文学。借由音乐,米兰·昆德拉得以破开政治的束缚衣,确证一种属于他的小说的艺术。

穿越苔原的一枚全音符

1920年,一支捷克斯洛伐克军团回到了他们的波希米亚故土。他们此行,几乎穿越了半个地球。在西伯利亚如蟒蛇胁骨般干瘦的铁轨上,雪纷纷落下,这群滞留俄国的捷克士兵,不愿再卷入苏俄内战的血雨腥风。于是,他们在这极北苔原,开始了一场20世纪的奥德赛。

现代捷克斯洛伐克的国父托马斯·马萨里克,一直在为军团返国而在俄罗斯境内奔走。1918年3月26日,他与约瑟夫·斯大林订下协议,由对方负责将捷克斯洛伐克军团沿西伯利亚大铁路运输到符拉迪沃斯托克。但由于多种政治、外交因素的纠缠,协议没有得到良好执行。

1918年5月14日,在车里雅宾斯克,西伯利亚大铁路的起点,一辆押运匈牙利、德国和罗马尼亚战俘的火车正停在锈迹斑驳的铁轨上。战俘们挤在一起,卧在干草上,指节冻得像捕鸟蛛的腿一样发黑。出于同情,捷克人送给他们部分食物与烟草。

但当火车开动时,却有战俘恩将仇报,向捷克斯洛伐克军团的列车扔了一块铁,致使第六“哈纳斯基”(Hanácký)步枪团的步枪手杜查切克重伤昏迷。捷克人立即追上战俘们的火车,当场用枪托将嫌疑人砸死。

苏军也立刻介入调查,并要求捷克斯洛伐克军团缴械。这并非苏军首次要求解除军团的武装,不过这一次,捷克士兵立即作出回应。他们抢夺火车,击溃了当地守军,一路向东驶去。这之后,他们又多次大败苏军,几乎摧毁了苏俄本就薄弱的西伯利亚驻军。

在冰雪、弹坑与硝烟中,在如绸缎般展开的极光下,卢德维克·昆德拉常常想起他在布尔诺度过的时光。战争搁置了他对音乐的追求。1914年夏,卢德维克·昆德拉加入奥匈帝国军队的第八步兵团,任中尉。1915年5月25日,他被俄军俘虏,编入由俄军组建的捷克斯洛伐克军团。在军团中,他受命组建一支军乐队。

当他终于在1920年随军团返回故土时,他拒绝了布拉格音乐学院给予他的教授职位,转而回到他久违了的出生地布尔诺皇家区。

他在自己的故乡任教,也在这里成家。1928年6月16日,他与他在布尔诺音乐学院的同事、小他11岁的米拉达·雅诺施科娃结婚。次年4月1日,他们唯一的孩子米兰·昆德拉诞生了。

这时,他们还拥有自己的国家,一个如子宫般狭小但温暖的小国。多年后,米兰·昆德拉仍保存着对奥匈帝国解体的记忆。那段记忆烙印在捷克人心中,带来一种狂欢后精疲力竭的怅然。在《笑忘录》中,他写道:“他们根本不知道战后奥匈帝国的衰落意味着什么!一片兴高采烈!到处是歌曲,到处是旗帜!”

但二战爆发,紧接着又是冷战。很长一段时间,他那已成为知名钢琴家的父亲,被剥夺了登台演奏的权利。在这长久的黑暗与缄默中,父亲开始设想一种更理想的音乐会模式。

他要让舞台一派昏暗,让屏风遮住演奏者,让一切与视觉有关的元素,音乐家的长相、台风、钢琴隐约的反光……都像一件件打着补丁的外套那样,被留在厅堂外的挂衣钩上。只有音乐一点点溢出屏风,在听众们的耳蜗里斟满。

在诺瓦克看来,父亲严苛的音乐主张深深地影响了昆德拉。他自幼“必须奉行这种无法生活的标准来生活”,这导致了昆德拉在个人生活中的怯懦与延宕。在生命的后期,他之所以变得离群索居,似乎也是在用自己的人生为父亲的理论作注。

但同时,昆德拉也像他笔下的托马斯一样,过着放浪的生活。他的好友、心理学家和性学家伊沃·蓬杰利切克说,他从未遇见过像米兰·昆德拉这样复杂的人格类型。他曾把昆德拉作为匿名病例,写进《唐璜和其他类型》等畅销性学著作中。

如今,卢德维克·昆德拉安息于布尔诺的克拉洛沃波尔公墓(Královopolský hřbitov)。公墓入口,有两只巴洛克风格的花瓶静静地注视着来人,它们许是那久已解散的卡尔特修道院的遗存,其表面已像两块碎骨般龟裂。

靠墙第一组,编号101-102的,正是昆德拉父亲的埋骨处。他的名字被刻写在一块形如肚脐的碑上,为青草与落叶所包围。而他热爱一生的音乐,正在他儿子的小说中发出回响。

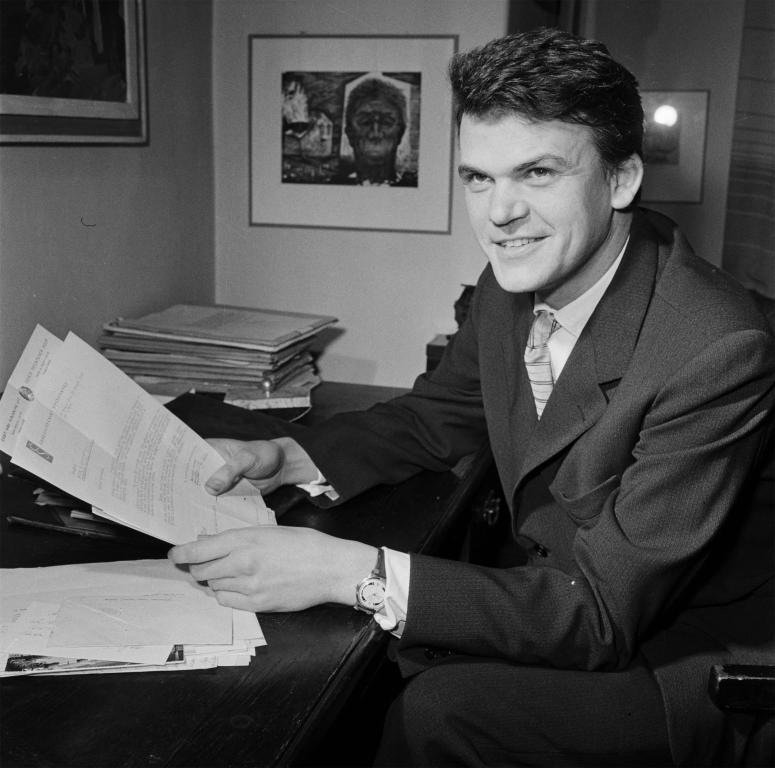

1963年5月6日,昆德拉在布拉格。

米兰·昆德拉谈音乐与小说

当其他作家已榨干“牧歌”一词的诗意时,米兰·昆德拉却能写出点石成金的妙手。在《笑忘录》中,他利用对音乐的熟稔,将这个词抻开。他说,在牧歌的世界里,“每个人都是巴赫壮丽的赋格曲中的一个音符,凡不愿做其中一个音符的人则成为一个无用、毫无意义的黑点,只需抓在手里并用指甲碾死它,就像碾死一只跳蚤一样”。

寥寥几笔,就写出“牧歌”一词暗藏的阴冷。他征引巴赫作为对“牧歌”的说明也是再恰当不过,因为在巴赫圣洁的音乐中,有一种数学般的精确,它带来纯粹智性的愉悦。如音乐家勋伯格所言,巴赫的艺术,是“从唯一的一个核心出发创造一切的艺术”,为所有人建立田园牧歌的世界,也正是以人的心智统摄一切混沌生活的一种尝试。

昆德拉本该成为一名音乐家,这是父亲为他定下的人生道路。幼时,隔着房门,他常能听到父亲弹奏斯特拉文斯基、巴托克、勋伯格、雅纳切克等现代音乐家的乐曲。乐声潺潺,浸透他耳膜,还没有学会字母时,昆德拉的耳朵就预先谙熟了音符。

到他五岁时,父亲就带他到钢琴前共读乐谱。为帮助他理解,卢德维克·昆德拉将每个和弦比作宫殿,将其中的音符拟人化成国王、士兵与显贵。如此,在一些简单的乐谱中,小昆德拉便能清晰地窥见三和弦中主、属、上中各音的等级关系。

从马勒到斯特拉文斯基,透过对那些现代音乐家繁杂作曲技巧的艰难分析,昆德拉获得了艺术的启蒙。他由此明白,只要作品拥有一致的内在结构,艺术家与作家就可以在此基础上,自由地创造独属于自己的结构。

昆德拉还记得,童年时,他乐意与音符嬉戏。在《被背叛的遗嘱》一书中,他回忆道:“一个用最强音无休止地奏出的c音上的小三和弦与下属音f音上的小三和弦的叠置,就足以使我欣喜若狂。”而“不断重复的两种和弦以及富有旋律性的原始乐思使我体验到了一股强烈的冲动”,超过肖邦、贝多芬所能带给他的冲动。

对于儿子的即兴乱弹,父亲十分气恼,认为这是在亵渎音乐。一次,父亲听到从昆德拉房间传来像转经筒的空洞回声般不断重复的和弦,实在忍无可忍。他便冲进房间,把昆德拉从琴凳上抱走,强压怒火把他带到客厅,塞在饭桌下。

或许是父亲严苛的音乐教育,让昆德拉最终无法成为一名和父亲一样出色的音乐家。但扎实的音乐知识,让他能够更好地把握小说叙事的音乐性,常常以音乐来阐释自己对小说的看法。

在与他的助手、文论家、法国《解放报》和《新观察家》周刊书评主笔克里斯蒂安·萨尔蒙谈论小说结构时,昆德拉提到了父亲的知交——他自幼年时就十分喜爱的作曲家莱奥什·雅纳切克。从雅纳切克那里,昆德拉知道了何谓凝练的艺术。

1854年,这位作曲家出生于奥匈帝国治下的胡克瓦尔迪镇。1865年,他被送入布尔诺的一家修道院,在唱诗班指挥、作曲家帕维尔·克里兹科夫斯基指导下进入音乐殿堂。雅纳切克在布尔诺成长、创作,并于1919年创建了布尔诺音乐学院。他终生致力于将摩拉维亚民间音乐传统引入古典音乐体系当中。

透过纳入这种相对异质的传统,雅纳切克发展出一种独属于他的音乐语言。在昆德拉看来,雅纳切克的音乐哲学在于:“不要过渡,而要突兀地并置,不要变奏,而要重复,而且始终直入事物的心脏:只有道出实质性内容的音符才有权利存在。”

由此,昆德拉得到启发,他删除小说中的过渡、连接以及像导览辞般僵硬的布景说明,去掉无意义的只为增添现实感的细节,让人物直接呈现,并且强调人物的虚构性。也就是说,他要“使小说摆脱小说技巧带来的机械性的一面,摆脱小说的长篇废话,让它更浓缩”。所以,他很少在意人物的心理动机、社会背景,而是以类似现象学还原的方法,将小说人物作为一个“实验性的自我”来分析。

他总是在像一位哲学家一样分析小说人物行动背后的动机,似乎他谈论的是一个已经完成的叙事。但其实,他的叙事甚至还没有完全展开。小说《不能承受的生命之轻》,以有关“永恒轮回”的讨论开场。在作者的思辨中,人物逐一像一个又一个肥皂泡般成型,映出作者的面孔。

尽管昆德拉认为,从福楼拜开始,小说的艺术才真正超过诗的艺术。但对福楼拜强调的文学戒律,作者要像创物主一样消隐在他创造的世界之后,昆德拉并没有全盘接受。

他几乎颠覆了福楼拜式的现实主义,而转向由穆齐尔开启的小说传统。在穆齐尔未完成的巨构《没有个性的人》中,作者的声音也是如此明确,而且重要,不可忽视。

复调技巧也是昆德拉十分看重的。他在此基础上经营着一种“小说对位法”,像托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基一样,昆德拉的长篇小说也可以切分成许多独立的小说。这些独立的小说,譬如《安娜·卡列尼娜》中有关安娜的部分与有关列文的部分,被放置在同一个主题下。

昆德拉将这些独立的小说比作声部:“伟大的复调音乐家的基本原则之一就是声部的平等:没有任何一个声部可以占主导地位,没有任何一个声部可以只起简单的陪衬作用。”所以在他的小说中,每一条线索都被处理得清晰、明确,如同万神殿中的雕花石柱,共同支撑他的小说大厦。

中欧文学留给法兰西的礼物

1979年,在一次采访中,哲学家阿兰·芬基尔克劳向昆德拉问道:“为什么《玩笑》中的‘绚美’和‘绮丽’风格在后来的作品中变得如此‘洗炼’和‘清澈’呢?”“绚美”、“绮丽”?当听到阿兰用这些词形容他的《玩笑》时,昆德拉大惑不解,他一贯使用质朴平实的文风,甚至很少用比喻。

《玩笑》法语版的样书,自1968年就静静躺在昆德拉书房的一角。昆德拉始终没有细读过它。11年后,当他拭去样书封面细密的灰尘,却发现修辞的灰尘已经渗入了他的词语。

他的译者马塞尔·艾莫南,几乎改写了这部书,昆德拉逐一抄下这些译文。捷克语“天空是蓝色的”,被马塞尔译成“在雪青色的天空下,十月举起了它华丽的盾牌”,“她开始愤怒地拍打周围的空气”,则扭曲成“她的拳头像发飙的风车般发泄着怒气”。

但不只有法语版的改动令昆德拉讶异。在英国,译者删节了所有与叙事无关的段落,并且将小说的七个部分重新组合,昆德拉小说的文体特质和结构变得面目全非。

有一个译者,虽然不懂捷克语,却依然在翻译昆德拉的小说。他把昆德拉的相片放在皮夹子里,日日观看。他告诉昆德拉,他这是在用心灵感应翻译。而即使从捷克语直译的版本,昆德拉的长句也常常被因式分解成一系列短句。

从此,他开始像牧羊人追赶羊群一样追赶他的译本。因为,“对这个(因流亡)几乎已失去了捷克读者的人来说,译本就意味着一切”。

同样是在1979年,一群人秘密潜入瑞士,盗走了捷克作曲家博胡斯拉夫·马蒂努的遗体。和雅纳切克一样,马蒂努的音乐也是捷克现代音乐的瑰宝。可不同于雅纳切克,尽管马蒂努一直坚称自己是一名捷克作曲家,但自1923年后,马蒂努就一直生活在国外,辗转于法国、美国、瑞士,并最终于1959年客死他乡。

昆德拉注意到了这一事件。在《移民生活的算术》一文中,他排出了一系列移居异乡的作家、音乐家。此刻身在法国的昆德拉,自然与他们心有戚戚。

很小的时候,他就随音乐家父亲多次造访巴黎,他熟悉法国。但即使如此,在异国他乡生活,他也要经受那种Entfremdung(德语:异化)的痛苦。“这是一个过程,在这一过程中,曾经与我们十分亲近的东西变得日渐陌生。对接受移民的国家而言,人们并不经受Entfremdung。”昆德拉写到,“在那里,过程是相反的:曾是陌生的东西渐渐地变得熟悉,变得可爱。”

但在流亡前,他已做出决断,离境之后,就不再返回布拉格。

1975年7月中旬的一天,昆德拉的妻子薇拉拜访了占星师莱茨尼切克。莱茨尼切克看过她的星座后说:“你不会死在波希米亚。”

与此同时,昆德拉拜会了法国驻捷克大使馆的文化参赞让-希尔万·普拉多。他将一个包裹交给参赞,托付参赞在他抵达法国后再把包裹交还给他。这只包裹里,有一些涂写着文字的卡片。正是用这些卡片,昆德拉整理出了《笑忘录》和《不能承受的生命之轻》。

7月25日,昆德拉夫妇经由布尔诺小路,来到法国西北部布列塔尼大区的雷恩市。这座城市曾与昆德拉的故乡布尔诺结为姊妹城市。故而当昆德拉夫妇在此踏上那条以故乡命名的小路时,他们难掩兴奋。一切都十分顺利,新的人生在欢迎他们。

他们一直驱车来到海边。在布列塔尼半岛如犀牛角般的尖端,大西洋如一块巨大的白铁皮铺展开来,发出哐当声响,海滩上欧石楠仿佛尚未除锈,岩石嶙峋如一串串密码。在西永海滩,他们远眺对面格朗贝岛上浪漫派作家夏多布里昂的墓园。

昆德拉夫妇落脚的寓所,位于雷恩城西“地平线”塔楼顶层,房号303-B。在《笑忘录》中,昆德拉描述了这间公寓:“当太阳将我唤醒时,我明白了,那些大窗户是朝东开的,朝着布拉格的方向。”

它是雷恩城西仅有的两座高层建筑之一,从昆德拉的窗户向外望,雷恩就像一座用火柴盒拼接起来的城市模型。昆德拉当时觉得,雷恩是他见过最丑的城市。

昆德拉在雷恩二大拥有一个副教授的教职,月薪7212法郎,相当于现在的1099欧元。不过,由于昆德拉已经是一个小有名气的作家,他们夫妇不至于入不敷出,他们经常出席布列塔尼本地以及巴黎等地的文学沙龙。那段时间,昆德拉经常熬夜备课,写法语讲稿。在雷恩二大任教半年后,昆德拉的头发就白了一半。

1976年夏天,昆德拉夫妇来到布列塔尼大区的美丽岛度假。美丽岛恰如其名,风景秀美,是布列塔尼大区最大的岛屿,也是巴黎左岸人士的度假胜地。普兰灯塔划亮岛屿的暗夜,岛屿另一端,则是布里克磨坊,风车在红砖房边微微响动。薇拉从他们的行李里取出昆德拉的打字机,两人一起投入写作。

“六个星期里,他口授我打字,完成了这本书的初稿。”她回忆道,“我们穿着泳衣喝着葡萄酒在花园里工作”。这部书正是《笑忘录》,它使得昆德拉在法国文学界的名声愈发响亮。因此,1978年,昆德拉得以离开他暂居的塔楼,去往巴黎的法国社会科学高等研究院。在那里,他将组织起一个小说研讨课。

1980年的一天,听众们紧紧围坐在U形桌子旁,像看布道者般看向他,聆听他的第一堂研讨课。米兰·昆德拉脱下外套,把鸭舌帽放在桌子上,他在黑板上勾划出欧洲的轮廓,又重重地点上三个白点。那便是布达佩斯、维也纳和布拉格,它们组成一个中欧文学的“魔力三角”。

而昆德拉,正是这个三角馈赠给法兰西的礼物。

ABOUT / 相关报道