香港1941年空中大撤退:在炮火中抢运航空公司

进攻香港的日军正炮击英军。

美国著名战地记者哈里森·福尔曼的报道《启德机场逃出记》,刊登在1942年2月28日的《伦敦新闻画报》上。他首次披露了,香港保卫战的前三天,驻启德机场的中国航空公司,居然在日军炮火封锁与缺乏导航设施的危急情况下,冒险抢运出大批滞留在港的政、经高层与社会名流,并顺利将大轰炸中幸存的民航机飞往内地。

彼时,“马来之虎”山下奉文率领的日本陆军,正一路横扫英美盟军。这篇报道没有引起多大关注,然而对于亲历者而言,这会是一个永生难忘的时刻。

1941年12月8日的零点,仰光机场中国航空公司宿舍区,机长比利·麦克唐纳正被酷热和蚊虫折磨得难以入眠。按计划,待天亮以后,他将执飞前往重庆的航班。麦克唐纳不会想到,几个小时前,日本海军偷袭了珍珠港美军基地,世界即将天翻地覆。这一年多的经历,也慢慢浮现在他眼前。

一份事关未来的工作

1940年3月10日,昆明巫家坝机场,乔无遏、林恒、张安汶等124名空军官校第十期结训飞行生正整齐肃立,聆听云南省主席龙云的“训示”。这一天,他们终于得到了梦寐以求的飞翼徽章与少尉军衔,即将分发各抗日前线。

麦克唐纳作为教官,看到又一批学生毕业,无疑是令人欣慰的。此刻的中国空军,在经历了淞沪、武汉、桂南诸会战,已处于人机两缺的危险境地。他明白,这批飞行生很快将遭遇前期学长一样高达百分之五十的伤亡率,而且新手往往会在前十次作战任务中就被敌方击落。为此,教官团队只能将“平时多流汗,战时少流血”的道理融入日常训练。

当麦克唐纳与弟子们一一握别时,他的“长机”陈纳德正为组建中国空军美籍志愿队而频繁奔走于大洋两岸,在驻美代表宋子文、华盛顿军政官僚、寇蒂斯飞机制造厂之间周旋扯皮。麦克唐纳没有选择一同返美,而是前往了职业生涯的下一站——香港,加入中国航空公司。

即使是民航巨头,1940年的中航公司也是无比艰难的。淞沪战起,上海运营基地沦陷。随着战事向内陆推进,华东沿海和长江一线的重要航点均告丧失。中航不得不将主基地搬至香港,企图在港英当局的保护下维持生意。

麦克唐纳抵达启德机场中航公司时,公司仅剩五名美籍机长、两名华人机长和十名实习副驾驶在执飞昆明/重庆往返香港、仰光、河内的国际航线。当然,作为新人的他得从资浅副驾驶的岗位干起,六个月后才有资格晋升正驾驶。不过,对于这位昔日陈纳德手下的特技飞行员和蒋介石专机机组成员而言,不是什么难事。

1940年4月17日,麦克唐纳开启了他的首个航班。作为DC-2副驾驶,他于清晨4点飞离启德机场,五个小时后落地重庆珊瑚坝机场。黄昏时分返航,晚9点左右回到香港。这漫长的一天结束后,他将获得两三天休息。

远离战火,餐饮和娱乐业发达,麦克唐纳有很多机会去探索“东方之珠”的魅力。九龙湾里驾船航行,一天去基督教青年会游泳两次,还有赛马、电影、俱乐部和无穷无尽的派对……相比昆明时期冷清枯燥的教学生活,他在香港“每一天都很快乐”,虽然现在还只是一名副驾驶,但这份工作“关乎未来”。

当麦克唐纳在香港享受生活时,国内的抗战形势正走进至暗时刻。1940年开年以来,日机不断对空军官校所在地昆明、蒙自袭扰。入夏后,日军又开始对战时首都重庆等重点地区展开昼夜轰炸,企图瓦解我军民抗战意志。

8月22日,麦克唐纳写信回家,告知在重庆目睹的惨状:“过去的一周,小鬼子轰炸重庆用的多为高爆炸弹。现在,他们改用了燃烧弹,对这座城市造成了巨大破坏。大火把人们围困在防空洞里,每一座建筑、住房、棚屋都躲不过他们的无情杀戮!”

“这些炸弹不是美国制造的,却是用美国出口日本的废旧钢铁铸造的!”他甚至在家信里呼吁美籍志愿队早日来华助战,“中国空军正面临巨大的劣势,我想,三个中队的美国飞行员就能赶走那些日本飞机,让战场局势大为改观。”

1940年的圣诞节,麦克唐纳与同事租了一条豪华游艇,领着一群姑娘出海游玩。夜幕降临后,这一众男女又涌进餐厅继续饮酒狂欢。他和机航组主任查尔斯·夏普连续喝了两轮烈酒,分享了烤火鸡和圣诞大餐。而当天最令人激动的环节,乃是跨洋而来的“飞剪号”水上飞机带来了远方家乡亲人的信件与圣诞礼物。

他绝不会想到,这是他在香港度过的最后一个圣诞假期。

抗战时期的香港启德机场

启德机场与渝港夜航

1998年7月6日,香港民航场站由启德移交赤鱲角新机场。此前,这座有着七十年历史的老机场,留在坊间最深的印象莫过于硕大的喷气式客机,降落时以“剃头高度”在九龙城寨上空急转47度,接着冲向延伸入海的31号跑道。

抗战时期的启德机场,依旧是世界上起落难度最高的机场之一。当麦克唐纳和他的同事们飞入香港空域,就需要盘旋下降高度,小心翼翼地避开机场周边的群山,然后对准那条遍布砂石和荒草,从空中俯视“比一块手帕大不了多少”的跑道。

据史料记载,1911年3月18日下午4时许,比利时飞行家查尔斯·温德邦在沙田地区驾驶费文式双翼飞机升空,写下了香港动力飞行史的开篇。启德机场则与两位知名人士——何启、区德有关。

何启,原名何神启,字迪之,祖籍广东南海西樵村,为执业医师与律师,1887年创办雅丽氏利济医院与香港西医书院。他不仅是孙中山先生的老师,也是他革命思想的导师。可惜何启不幸于1914年7月21日骤然病逝,享年55岁。

他的同乡好友、珠宝商人区德,为了纪念何启医师,以两人姓名各取一字,将新组建的地产公司命名为“启德营业有限公司”,以承接政府的九龙湾填海工程与“启德滨”商业住宅项目。此后,港英政府将填海工程收为公用,在此兴建空军基地,由皇家空军第401部队驻守。至1930年左右,港府在此开办商业航空,这座“在启德滨兴建的机场”才正式确定为“启德机场”。

1936年3月14日,英帝国航空公司DH-86A型“多拉多”号客机降落启德,成为香港开埠以来首个商业航班。一年后,泛美航空使用水上飞机将跨太平洋航线延伸至港,并与中航、欧亚航空由内地飞港的航班进行衔接。启德机场逐步成为国际民航枢纽机场之一。

随着日军攻陷广州与海南岛,封锁南海洋面,昔日的航运中心沦为“孤独前哨”。在日方眼里,此时的香港“不仅是中国政府与各国保持联系的唯一门户,也是国际援华物资的中转基地”。得益于重庆至香港这条770英里航线的存在,宋美龄、宋子文等人能定期来港活动,对于退守重庆的国民政府在国际上发声亮相有重大意义。

为此,日军不仅对航线实施不间断无线电干扰、在深港边境持续骚扰飞行,更在1938年8月24日悍然击落中航DC-2“桂林”号民航机,致全机十四人遇难。日军此举,据说是得到情报,显示立法院长孙科在机上,所以实施截杀。

“桂林”号悲剧的后果,是中航不得不将港渝航班出发的时间安排在深夜,往返重庆与香港遂成为民航史上最不寻常的冒险之旅。飞行员们回忆道:“我们飞离重庆,关闭机上一切灯光,在黑暗中,夜复一夜飞越日军的防线。通常,一组探照灯会刺破夜空,试图把客机找出来。防空炮也会开火。然后飞行员不停‘扭动’驾驶盘实施规避,客舱里惊恐的乘客们蜷缩在飞机薄薄的外壳里,抓住手边能抓住的一切东西……直到香港山顶的灯火出现在前方。”

宋美龄每次搭机赴港时,都会躲进驾驶舱里抽烟。某夜,一道白光从机窗射入,平时举止优雅的“第一夫人”吓得尖叫起来:“探照灯!”机长看了一眼,冷漠地告诉她:“那是月光,夫人!”

晋升机长不久后的麦克唐纳,也遭遇了首次重大险情。1941年1月14日深夜,他驾驶DC-2由香港飞向昆明,机上没有乘客,却满载面值千万的在美印刷的国府法币。起飞四个小时后,麦克唐纳发现前方出现闪电云层。他急呼报务员关闭无线电台,可闪电刹那间就击中了飞机,甚至打穿机体!无线电定位仪也被击坏。麦克唐纳唯有减小油门,降低螺旋桨转速,开始盘旋并祈祷上帝。

他的祷告有了效果,天色渐明,云层中闪现了一个小洞。麦克唐纳当即下降高度,最终顺利迫降在尚属国统区的广东连县郊外。

日军的节节胜利,使大本营决心以“南进”来建立所谓“东亚新秩序”。港英当局则一面不停地举行防空演习,一面在媒体上鼓吹有“新界马奇诺”之称的醉酒湾防线。一时间,双方剑拔弩张,一触即发。英国政府却悄然将英军远东防御重点退到马来亚、新加坡、婆罗洲一线。双方都心知肚明,香港被攻占,只是时间问题。

空袭启德,香港迎来“珍珠港时刻”

1941年12月初,日军在深圳河畔布下重兵,但香港街头还是一片祥和,市民憧憬着圣诞节和新年。虽然伦敦方面已侦获日军将进攻英属马来亚的消息,为了不造成恐慌,决定隐瞒此事,港督杨慕琦甚至照例出席年度慈善舞会。

12月8日凌晨,就在珍珠港遭到袭击几个小时后,驻粤日本陆军第23军司令部及侵华日军各司令部,同时收到了大本营拍发的紧急电报——“花开,花开”。这标志着,日军“南方作战”行动展开。

清晨4点,广州白云机场,刚从东北嫩江转场而来的陆航第45战队队长土生秀治大佐召集部下,下达军司令部的出击命令。作为攻港急先锋,45战队所属的27架九八式轻型轰炸机,将在独立第10战队9架九七式战斗机的掩护下,奔袭启德机场,夺取制空权,并掩护陆军主力——第38师团由陆路突入香港新界。

在日本军方拍摄的宣传影片《香港爆击》中,伴随着瓦格纳歌剧《女武神骑行》的高亢旋律,身挎指挥刀的土生秀治,率先登机出发。九八式轻轰炸机冲入拂晓的天空,每机挂载6枚50公斤炸弹。7时40分许,机群以4200米高度进入香港领空。九龙半岛正被云海笼罩,土生不得不指挥机群穿云下降寻找目标。随着日出云散,九龙湾慢慢出现在视野中。令他困惑的是,机场上似乎空空荡荡,于是下令第1中队将首轮攻击目标改为九龙湾里的“敌舰”。至2000米时,土生才看清停放的“敌机”,遂令后续中队继续轰炸机场。

此时,启德机场正迎来周一工作日。露天机坪上,停放着中航的DC-2客机“南京”号、“成都”号和3架老式“康道尔”双翼运输机。远机位停着欧亚航空的3架容克-52客机、3架英军“牛羚式”双翼轻型轰炸机。机库里,中航的DC-2“中山”号、DC-3“嘉定”号与“峨眉”号、欧亚航空的一架容克-52在保养检修。

总机械师索丁斯基正准备步入机场办公室,忽然听见头顶传来阵阵轰鸣。他吃惊地看见一架单翼、固定起落架的飞机向着机库飞去,并投下一黑色圆柱体。这个身手敏捷的“波兰佬”当即跳进附近的水渠躲避,然而,想象中的爆炸没有发生。

土生机队对启德机场的首轮空袭,可谓无功而返。除了第2中队将一枚哑弹扔进机库,负责破坏跑道的第3中队大部分炸弹都投到了附近的九龙城一带。第1中队轰炸的“敌舰”,事后证实,多为民船。

“首功”意外落在护航的第10战队身上,领队高月光大尉迎着如梦初醒的英军防空火炮,以10米低空“铳暴击”机坪。仅一个回合,停放户外的一众民航机与军机顿时四分五裂、浓烟四起。意犹未尽的高月光,又瞄准了系泊在水上码头的泛美航空“香港飞剪”号客机与英军“海象式”侦察机队,反复扫射七轮,直到目标燃起大火。

对于普通香港市民而言,当天发生的一切令人完全不知所措。八岁的陶希圣之子恒生刚和弟弟来到学校,就听见了“紧急警报”。恒生以为是例行演习,但不久便目睹飞机俯冲投弹,那机翼上赫然是一个红点!他记录了当时的情景:“不明白这到底是真的还是假的?如果是真的,为什么高射炮打不到飞机呢?为什么没有飞机升空迎战呢?报上不是说香港有很多高射炮和战斗机吗?”

混乱之中,临近中午,坐镇香港指挥的中航美籍副董事长威廉·邦德才从浅水湾寓所赶到机场。据说,他和几个加拿大士兵抢了一艘舢板才得以渡海,一路上,他的眼睛都无法从九龙湾腾起的烟柱移开。

到了机场,邦德得知没有人受伤。纵然损失了大多数飞机,但机库里的三机安然无恙,加上麦克唐纳在仰光的那架DC-3。“只要这几架宝贝撑过白天,我们就能开始‘反击’!”邦德绝对相信,日本人还会再来的,于是令在场人员将飞机拖出机库,疏散到场外农田里,同时抢运航材设备与维修工具。

机场当局却阻止了他们的举动,英国主管莫斯声称:没有接到对日开战的命令,不得擅自破坏属于皇家财产的机场铁丝围栏。这话点燃了夏普的暴脾气,他找来推土机,几下就将英皇陛下的铁丝网推倒夷平。硕大的DC-3被拖车拖着,晃晃悠悠地开到了农田里,民工赶紧用泥浆洒满昔日漂亮的银色机身,并铺上稻秆伪装。

日机果然卷土重来,这次有八枚炸弹命中机场。不可思议的是,击中机库的依然是一枚哑弹,将来不及疏散的容克-52机翼砸坏。

直到港岛首次空袭过去近12个小时,杨慕琦才在广播里发声,宣布大英帝国与日方即刻处于战争状态!

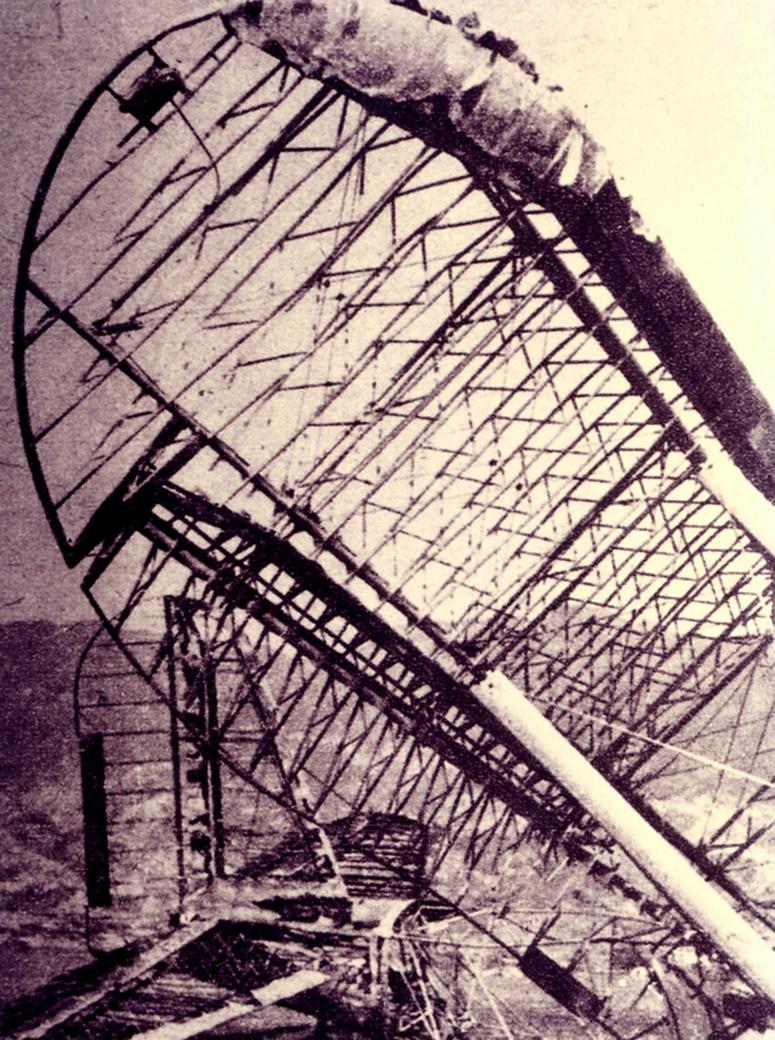

启德机场内飞机残骸。

结束偏安,空中告别港岛

待日机空袭暂歇,苏州少妇蒋有芬当即收拾家中细软前往机场。此刻的启德机场堵得水泄不通,到处都是迫切想要搭机离开的人们。中航航务经理悄悄将她拉到一边,低声道:“公司已经决定撤往重庆,当务之急是赶在日军进驻前,把家眷、设备全部运走。”不远处,她的丈夫——中航首位华人机长陈文宽,正操着生硬的国语,指挥工人将抢运出的航材物资装上“中山”号。

蒋有芬心中涌上一阵辛酸:“八·一三”淞沪会战时,他们在上海的家被炸毁;汉口撤退时,险些身困危城;如今在港偏安一隅,却依然躲不过战火。寡言少语的陈文宽,在装载完毕后,默默钻进驾驶舱,飞出了当天撤离香港的首个航班。

日机没有继续空袭。晚7时,法兰克·L·希格斯驾驶DC-3“峨眉”号,前往广东南雄的疏散机场。15分钟后,另一架DC-3“嘉定”号升空北飞,“嘉定”的左发动机出现故障,在南雄机场单发落地之后,遭尾随来的日机射击,无法继续飞行。又过了15分钟,保罗·凯斯勒换下返航的陈文宽机组,驾驶DC-2出发。按计划,这批飞南雄的货运班机在10点左右陆续返抵香港后,将载运人员直飞重庆。

邦德正被电话和电报所淹没,有重庆方面的,有英美驻港机构的,无一例外都是要求或请求他协助人员撤离。他首先给撤退名单上第一位的财长孔祥熙之妻宋霭龄打电话,而对方毫不在意地答复:“港督说过,他们能守一个月。美国舰队也会助战,然后战争就结束了!”他接着打给中美平准基金会,也只有两人愿意撤离。殊不知,突破深港边境的日本陆军正五路推进,当晚已兵临醉酒湾防线!

在缅甸执飞的麦克唐纳,终于在午夜时分飞抵香港。下弦月被云层遮住,因为停电,九龙半岛黑得“像在鲸鱼肚子里”。麦克唐纳驾驶中航最新的DC-3型47号机,盘旋许久才发现被煤油灯点亮的跑道。

为了弥补对妻子的愧疚,陈文宽将蒋有芬安排在座机的无线电室里,首批撤往重庆,而命运之门对另一些人关上了。位于亚皆老街的陶府,在凌晨1点30分接到了撤退通知,一家人赶快拿起行李赶往机场,结果陶妻因为忘带药,半路折回去取。陶希圣试图去杜月笙公馆借车,又因汽车没油,不幸错过登机时间。揭露汪日密约遭到日伪势力追杀的陶希圣,听着远处“机声轧轧,掠空而过”,哀叹此番在劫难逃矣。

局势恶化之快出乎所有人预料,港督宣称能坚守一月有余的“醉酒湾防线”,仅一天就被攻破。宋霭龄一行于9日深夜来到机场,即使逃难,这位贵妇依然派头十足,要求“提供包机”以安置随行的15人与大量行李。邦德不得不安排47号机为其服务,这又一次引起了夏普的不满。他利用机长职权,在空余舱位上摆放了大量油腻腻的飞机零件,并将自己的两条猎狗牵上飞机,故意让它们在客舱里撒欢。

严重超载的DC-3在起飞时也遇到了麻烦,到达离地速度时,机身如铅压着一样沉重。副驾驶席上麦克唐纳惊呼:“查克,飞不起来啊!”夏普则继续加油门,抬升尾翼。飞机跃过岩石海堤,向海面滑去,发动机怒吼着,螺旋桨桨尖似乎即将触碰水面。此时夏普下令:“收起落架!”最终,地面效应提供的一点升力挽救了他们, DC-3开始慢慢爬升。

望着孔夫人的飞机消失在夜空里,邦德感到一丝轻松。空中撤退有条不紊地进行着,他才意识到自己“快五十个小时没合眼了,双腿肿得厉害”。这时,陈鸿恩找到了他,这位本土机长自告奋勇地要求把一架停飞已久的单发“伏尔提”小客机飞到南雄。

作为“拆件机”的伏尔提机,没有无线电与导航设备。陈鸿恩冒险在白天起飞,仅用一枚随身携带的指南针,带着8名乘客逃出生天。邦德本人也在周三晚间搭乘陈文宽驾驶的DC-2撤到重庆。次日,日军进占启德机场。圣诞之夜,弹尽粮绝的港督杨慕琦宣布投降。

中航冒着日军炮火抢救出来的“碎片”,包括三架完整的DC客机,两架待修机,275名乘客与大批航材物资。它们成为中航在重庆继续营业,支援驼峰空运的资本。

麦克唐纳在完成香港撤退任务后,又马不停蹄飞到缅甸同古,将美籍志愿队的行政人员、能维持两周的弹药与补给运到昆明。

12月20日,10架企图空袭昆明的日军轰炸机,首次遭到志愿队P-40战斗机的围殴。日机当场被击落3架,操作失误导致坠毁1架,剩余者均弹痕累累。在东亚的空中猖狂数年的日军航空部队突然意识到,那个传言中的可怕对手终于露面了。

ABOUT / 相关报道