鬼的想象:在黑暗中追寻一个永恒的谜题

生与死,无疑既是人生最大的两件事情,同时又是不可分割的一体两面。对于生,人类有着直观的认识和体验,对于死,人类却大都讳莫如深,因为死本身就是一个永恒的谜题:没有人知道人死后去向何方,会发生什么;没有人知道生命结束是否意味着终结,或是还有别的什么。

对此,人类很早就有着各种各样的猜想,其中“人死为鬼”的说法可谓源远流长。鬼之于人,既可以被视为一种社会想象或文化建构,作为人性的另一面,又补充了生者的世界。

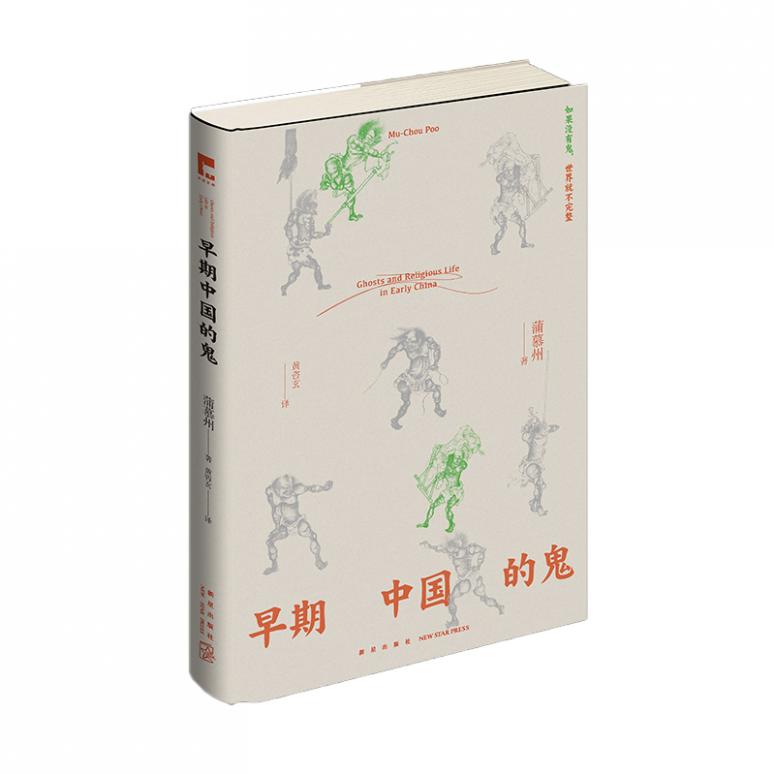

香港中文大学历史系教授蒲慕州先生的新著《早期中国的鬼》,乃是一部关注“鬼”的著作,自然也是一部关注人类生与死的著作。

作为一个无法用理性和逻辑解释的无形之物的话题,鬼的观念不仅在古代社会影响深远,且与现代中国保持着某种密切的联系。而蒲先生即试图以中国鬼的案例为研究基础,在历史的脉络下考察鬼观念对中国社会的影响:鬼是从哪里来的?它们有着怎样的外形?它们住在哪里?人与鬼之间有着怎样的关系?鬼如何影响人类的生活,又如何影响文学和艺术,进而改变人们的世界观……

蒲先生在《早期中国的鬼》中尝试解答诸如此类的话题,并以之建立对于古今人类社会中的鬼的通盘理解。正所谓“生有时,死有日”,人自出生之日起,便无可避免地走向死亡,人始于生而终于死,原是一条完整的生命链,人类可以回避死亡的话题,却绝对回避不了死亡的现象。

有关鬼的话题,既无法证实,又无法证伪,固然是事实,但古代中国却的确存在着一个鬼的世界,尽管它在中国主流文化中并不处于显要位置,然而,这个阴暗的鬼世界却一直是古代中国的一部分。所以,蒲先生说:“要想完整认识中国,洞察历史与人心,就不能不了解鬼。”

鬼的来源:想象与建构

自人类在地球蛮荒的原野中诞生,人何以会生、何以会死,人死后去了哪里,人到底有没有来生……就是一直困扰着他们的一个永恒的谜题。而对于这些谜题的追问,也从来不乏其人,可以说是人类对于死后的猜想,直接催生了他们对鬼的想象。

面对死亡这种无法掌控的超自然现象,人类将鬼当作了黑暗与死亡的化身,他们既视鬼为一种神秘的存在,同时又把鬼看作不祥与邪恶之物,对鬼充满了恐惧。

在汉文化的语言文字中,我们即可以看到许许多多与鬼相关的词语,诸如“见鬼”“鬼打架”“鬼迷心窍”“鬼话连篇”,乃至“鬼神莫测”“鬼斧神工”等等。在这些词语中,有些包含负面意义,象征着鬼带给人类的伤害、焦虑和恐慌;有些只是中性用词,象征着人类对鬼的敬畏和惊奇。但不管是前者,还是后者,鬼在人类的眼中,无不显示出一种神秘莫测、不可捉摸的气质。

鬼与生对立,说白了仍是人类世界的反映。人类既然相信人生之外另有一个世界,就必须假设人死后会以某种形式继续存在,这种形式也必然具有人类思维可以想象的某些属性,包括颜色、形状、重量在内,鬼所具备的,其实与人所具备的并无二致。

诸如《山海经》中提到的鸟身龙头、龙身人面、人面马身、人面牛身之类,不过是将人类和动物的元素以不同的方式相混合,其实质并未超出人类思维的限度。而一些史前时期墓葬陪葬品的出土,则证实了提供这些物品的人,已经假设死者具有使用这些物品的行为和能力,甚而具有语言能力,能够表达情感,拥有道德感,能够与生人交流与互动,从而建构出一个可以识别的形象——鬼,就此成为一个具象的文化实体。

由此可见,鬼是一种集体共识的结果,并在历史的进程中不断发生着变化,是不同的人挪用集体想象的不同部分,共同创造出了不同的鬼形象。但是,尽管鬼的形象五花八门,鬼观念依然会受到人类社会和文化脉络的制约,它所反映出的也依然是人类社会的价值观和宗教倾向,探讨鬼的来源,其实就是对人类集体想象在不同社会中的运作方式的研究。

鬼的类型:承担着人类的不同需求

不同类型的鬼既有相似之处,又有一定的差别,这是由人们想象的死者命运,以及死者与生人之间关系的社会需求所促成的。从中反映出的是人在不同时代、不同地点、不同生活情境中的恐惧和希望,其实质乃是生人各种社会需求的具体体现。

上个世纪七十年代出土于湖北云梦睡虎地秦墓的《日书》,即列出了几十种鬼的名称,以及一系列驱鬼的方法,用以指导当时的民众,驱除他们在日常生活中遇到的各种鬼怪和邪灵。

《墨子》中记载了这样一个故事,大臣杜伯遭到了周宣王的冤杀,三年后的某天,周宣王召集诸侯围猎,杜伯的鬼魂突然乘着战车出现,一箭射杀了周宣王。“当是之时,周人从者莫不见,远者莫不闻,著在周之《春秋》。为君者以教其臣,为父者以警其子,曰:‘戒之慎之!凡杀不辜者,其得不祥,鬼神之诛,若此之憯遫也!’”墨子的用意很明确,其实就是借复仇鬼的故事,来证明鬼神为不义之事报仇的威力,从而引起民众的恐惧,以宣扬惩恶扬善的道德观,达到维持社会秩序的目的。

《吕氏春秋》中则记载了这样一个故事:黎丘有一个奇鬼,喜欢装扮成人家子侄兄弟的样子捉弄他们。一天,乡里有一位老人在街市上喝醉了酒,奇鬼便装扮成他的儿子搀扶着他回家,一路上却让他吃了不少苦头。老人回到家中责骂他的儿子,儿子一边哭泣、一边磕头,极力否认自己做了这样的事情。老人怀疑是奇鬼所为,第二天便继续去街市喝酒,想借机杀死奇鬼,儿子怕他出事,真的去接他回家,却被迷惑的老人刺死。这个顽皮鬼的故事看似滑稽,却隐藏着观察人事需要慎重的寓意,同样有着宣扬教化的功能。

鬼的归宿:生活中的鬼与威权认可的鬼

鬼与死亡密切相关,人在生命中和生活中存在着对鬼的普遍恐惧,乃是一个毋庸置疑的事实。所以,尽管东汉学者王充在《论衡》中对鬼的民间信仰进行了不遗余力的批判,却只是从反面印证了鬼信仰的普遍,但丝毫改变不了现实状况。

在古人看来,鬼其实更像是宇宙秩序的一部分,可以被驱赶,却不能被消灭。生者和死者的世界相互交缠,只有死者得到适当的葬礼和祭祀,死者化为鬼,才能得以安息。而那些没有得到适当葬礼和祭祀,或者早亡和横死的人,则有可能变成恶鬼,伤害生人,危害人间。可见死者与生者之间的互动,大略是因为鬼有未竟之事需要处理,才会回来找自己的亲人或仇人解决。

蒲先生认为,这其实反映了生者的集体焦虑,因为意外死亡或强死会导致社会结构的破裂,使一个人的生命历程得不到平稳过渡。所以,他们急切地寻求解决冲突的方法,这种方法就是借葬礼和祭祀安抚死者,以确保世代的和平继承,维持社会的稳定。

如果说葬礼和祭祀是一种调解死者个人、家族和社群的宗教和社会活动,是一种能够平息怨鬼所引起的敌意的预防措施,那么,驱鬼仪式则更像是一个具体的操作方案,它们都包含着各种社会和政治因素。

尤其是进入了秦汉时期之后,大一统的社会需要各种措施促进统治机构的有序运作,除了政治权力、经济权力和军事权力之外,意识形态成为统一多民族国家内聚力的重要支撑力量,而意识形态的领导权,亦因之成为维系大一统国家的重要保障。

正像司马迁所说的那样,国家认可的宗教活动与政治权威的建立之间,有着密不可分的关系。而汉帝国一直尝试着控制民间信仰,且对民众的日常生活施加影响,其目的自然是为了保障帝国自身的利益和统治者个人的福祉。

然而,同样不容否认的是,民间信仰和宗教仪式的地方性差异,却始终是汉帝国的一个难以驾驭的现实。

对此,汉帝国的应对策略,就是尽力将阴间观念加以官僚系统化,他们模仿世俗的官僚制度,将阴间同样设计成为一个等级森严的官僚机构,实际上是重新定义了鬼的世界,将鬼纳入了统一的管理程序,从而使得人类对鬼的集体想象,越来越接近现实社会中的官僚机构。

与鬼和解:接受死亡

秦汉之后,中国历史再次进入了一个大分裂、大动荡的时期。时至六朝,佛教和道教开始在民间产生广泛的影响,佛教利用鬼信仰作为进入中国宗教生活合法性的依据;道教依据鬼信仰完善了长生不老、成仙得道的道文化。它们与鬼的相遇,则对中国民间的宗教心态有着深远的意义。

鬼的角色也逐渐发生了质的变化,它从一个没有过多阐述角色特质的配角,演变成为性格完全成熟的故事主角,其间最有代表性的,即是六朝的志怪文学。

首先,六朝的志怪文学具有宗教的、道德的,乃至娱乐大众的意义。而其追求正义的价值观,亦与彼时的政治观点高度吻合,不公平必有报应,乃是一个永恒的信念,诙谐、嘲讽与怀疑,则成为鬼故事的一种崭新的话语体系。

鬼,从汉初的平淡无奇而又充满恶意的存在,发展到六朝时期的色彩斑斓、富有人性化的模样,虽然有时是在佛、道两教传教的幌子下得以传播,但对于聆听这些故事的人们来说,却无不呈现出一种时代精神和情感倾向。

六朝志怪文学其实代表了时人对现实中被限制或禁止的那些生活成分的渴望,它们既是现实世界的反映,亦不妨视之为对理想世界的预言。

这种生人世界与死者世界的重叠,在某种意义上意味着人与鬼的和解,对于生人而言,死亡已不再是一件极端恐惧的事情,转而成为一个可以接受的事实:他们可以在鬼故事中满足自己娱乐心理的需要,并借以对人性进行嘲讽,甚至可以对鬼开开玩笑。

蒲先生如是总结道:“志怪中描绘的鬼文学形象从此被刻在每一个人的心智图景之中,无论是否相信鬼的存在。此后,无论我们谈论叙事表达的可能性、宗教意义,还是更模糊的民族心理,中国都不同以往了。”

ABOUT / 相关报道