历史学家托尼·朱特的昨日世界

自2008年9月被诊断出渐冻症后,托尼·朱特时常想起自己儿时曾住过的一间瑞士的山屋。他清晰地记得它所在的地点——瑞士法语区的谢希耶荷村,他和他的家人曾在那里度过一个愉快的寒假,时间大约是在1957或1958年的冬季。这个古旧的村落毗邻维拉尔滑雪区,它的幽暗映照着山上如啤酒沫般溢出的灯光。谢希耶荷村的生活更宁静、缓慢。在山屋的大厅里,一家人可以整夜整夜地喝红酒、看星星。

一些英国演员也来山屋度假,他们当时还没什么名气。朱特一家与他们不无意外地相识了,他们满口粗话,给朱特太太的第一印象并不好。这些年轻人和朱特一家在相邻两桌用餐,朱特太太忍受不了他们说话的方式,遂到邻桌喝止住他们,请他们不要影响到她的孩子托尼。他们马上道歉,并邀请朱特一家一起吃点心。

他们就这样闯进了托尼的童年。50年后,他依然记得在山屋与这群正因失业而迷惘的年轻人一同度过的时光。他们中有些人后来成为在英国名噪一时的明星,譬如蕾切尔·罗伯兹。饮完威士忌的微醺时刻,罗伯兹总是出于逗乐,故意用她那一口充满磁性的嗓音教托尼说脏话。小托尼很担忧她的未来。不过,离开山屋不久后,她就因为在《运动人生》(This Sporting Life)等电影中的出色表演而成名。

记忆总是在人与人之间这样短暂的交错中被保存下来,并且始终坚韧,如一个绳结。目击生命滑向可以预见的终点,这位曾用堪与爱德华·吉本、特奥多尔·蒙森比肩的史笔写下皇皇四卷《战后欧洲史》的历史学家,以他日渐松弛的声带讲述着一间间记忆的小木屋。也许,对他来说,构成其历史体验的真正要素,就在于他日常经验中的点滴细节。

普特尼的童年

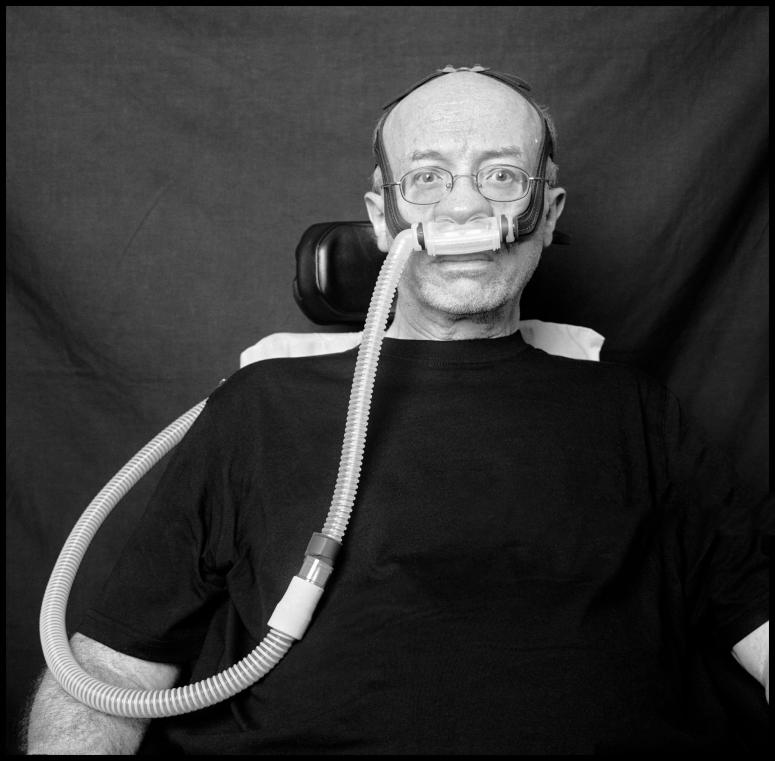

肌萎缩性脊髓侧索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis,简称ALS),在大多数人的想象中,都是残酷而缓慢的死刑。一提到它,我们就总会想到在轮椅上歪斜着头颅,缓缓扯动他仅剩的几条手指肌肉的霍金。

ALS将患者的思维流放在他失范的肉体里,对一个以文字为生的人来说,无疑是一种折磨。先是你的手脱力,让你不得不依赖口述。接着,你会在走路时跌倒,你萎缩的腿部肌肉再无力支撑你的体重。你会被困在轮椅上,像一棵在深冬不断被剪枝的树,你变轻的躯壳再也想不起它昨日的枝繁叶茂,你的身体成为一个叛变的行省。最后,甚至你的声带也罢工了,人们再无法听清你的口述,你被绑缚在这必死的沉默中。

在患病初期,托尼就意识到了这终将到来的沉默。为了消磨困在这残躯中的漫漫长夜,他的精神开始喃喃自语。在思维的齿轮兀自转动了很长时间后,他才意识到一篇文章已在他脑海中成型了。

这是他精神的自救,还是一种惯性:来自他“刻苦”的童年,我们不得而知。但趁着声带还未彻底无力,托尼开始向他的助手讲述他的生命史。他的故事,要从1948年的伦敦开始讲起。作为战后婴儿潮中出生的第一代人,尽管他躲过了征兵,他的童年依旧生活在战争的残影中。

出于赢下战争的需要,温斯顿·丘吉尔拍卖了整个“日不落帝国”。在英格兰,食品配给制直到1954年才取消。对于托尼,配给制几乎像自然秩序一样理所当然,他因此养成了节俭的习惯。购物时附赠的包装纸,他总会收起来,用来打包剩饭剩菜。闲时,他也总会在家里走来走去,检查电视有没有关,水龙头有没有漏水。

像所有孩子一样,童年时托尼也喜欢甜品。为了让托尼少吃糖果,母亲一直告诉托尼“糖果仍受管制”,但托尼注意到同学们总有吃不完的糖果。他向母亲抗议,母亲则一本正经地告诉他,那些糖果定是他们从黑市上买的。

英国战后的1950年代,是一个贫穷、拥挤、充满污染的时代。而伦敦就像被战争压坏的一场帝国幻梦,人们整理这座城市的每一道皱褶,希望从中拼凑出些许意义,但旧梦已碎,人们只能为化作瓦砾的昨日绣上花边。

朱特一家居住在伦敦南部,一个叫普特尼(Putney)的地方。在1086年撰写的《末日审判书》中,此地被误写为帕特雷(Putelei)。其实这个地名来源于盎格鲁撒克逊语中的“Puttan hythe”一词,意思是着陆点。

1066年诺曼征服之后,征服者威廉编写了土地统计册《末日审判书》。它厘清了英格兰每一寸土地的价值,透过它,由黑斯廷斯战役确立的诺曼王权才真正在英国扎根。而普特尼,也被收纳进这由晦涩的中古拉丁语织成的华丽卷册中。

普特尼的西边一角,泰晤士河像一根脐带把它连接在“大伦敦”的内部。爱德华·吉本正是在此地出生的。而作为历史学家的托尼,当然也注意到他故乡的历史掌故。

他自认为是个无根的人,在这世界上不断地迁居,从伦敦到巴黎,再到瑞士与纽约。年轻时,托尼并不想成为一个在家的人,他像易卜生笔下的培尔·金特一样不般漫游,不断将那些束缚他的根系剪断。但有一条根系无比强韧,那就是普特尼,尽管朱特一家只在1952至1958的6年间暂居于此。

从他们居住的公寓向外看,不到100米处,就是圣玛丽教堂。青年时代,托尼就很清楚这座教堂在英国历史上的意义。1647年,英国内战即将结束时,在普特尼的这座教堂,曾有过一次著名的“普特尼大辩论”。可以说是人类历史上首次,秉持平等主义的新模范军士兵们提出了题为《人民协议》的一系列宣言。他们的理念,后来涓滴汇入了美国《独立宣言》之中,影响至今。

在病床上,托尼开始引述托马斯·兰斯伯勒上校在圣玛丽教堂的讲演:“任何要在一个政府底下生活的人,应该要先经过他自己的同意,才将自己置于该政府之下。”

当然,身为历史学家,他深知历史女神克利俄的无常。在“普特尼大辩论”后第二年,兰斯伯勒上校就遭保王党杀害,而负责签署《人民协议》的主要领导人,也被后来的“护国公”奥利弗·克伦威尔处决。但300年后,另一个在普特尼长大的孩子克莱门特·艾德礼和他领导的工党政府,将接手这个被战争摧残的国家,并为英国人建立起普遍的公民福利。

朱特一家的公寓一楼,是他父母工作的理发店。从理发店往上爬四级幽暗、狭窄如变色龙被剪断的舌头的楼梯,就是他们的家。这里也有属于小托尼的乐趣:屋后是一间马厩屋,即使到了汽车时代,马厩屋的六个马厩中仍有一半幸存。

其中有两匹拉车的瘦马,这两匹马为一旧货商所有,还有一匹寄存在这里的宠物马,属于一名肥胖的卖花女。另外三个马厩,则被改造成电工、机械工与杂工们的库房。仿佛19世纪的遗存与20世纪的工业文明混杂在一起,马儿疲倦的响鼻交由焊枪的白色闪光注释。

穿过马厩屋,经过圣玛丽教堂,托尼经常瞒着母亲去莱希路买糖果。这深巷与母亲常去购物的大街恰成对比。他钻进巷子裹身的幽暗之中,嗅闻其中依稀存在的维多利亚时代的气息。

他不常去那一家明亮、现代(以1950年代的标准来说是现代)的糖果店,反而会去另一家老店。这家店窄小、阴暗、古旧,柜台上摆着一整排硕大的玻璃罐。经营这家店的是一位干瘪的老妇人,每当有生意时,她都一脸怒容地向客人嚷道:“我从老女王登基周年庆的时候就开始卖糖果给你们这些脏兮兮的小男孩了,所以别想愚弄我。

后来,托尼考证到,老妇人所说的老女王,指的是维多利亚女王,她的登基周年庆是1887年6月在普特尼举行的。

在普特尼生活,就仿佛住在鲜活的历史里。在这里,托尼构建起一个只属于他的昨日世界。

旅途中的历史学家

罹患渐冻症后,托尼最遗憾的事情之一,就是他崩溃的身体已不能再支撑一次旅行。

小时候的托尼可算是一名“巴士迷”兼“火车迷”,他的零花钱,大部分都被他用来搭乘各类巴士与火车在英国各地旅行。在他看来,火车站之于现代人的意义,正如哥特式教堂之于中世纪人的意义。

1959至1965年,他在巴特锡的伊曼努尔中学就读。这所学校给他留下了不少痛苦的回忆。伊曼努尔是一家直资中学。一般来说,直资中学资金由地方政府提供,其历史之悠久,传统之深厚,也不亚于大名鼎鼎的私立公学及公立文法学校。其课程设置也很相近,它们之间的区别在于住宿制度:直资中学不提供住宿,一般只招收本地学生。

因为小学老师忘记为托尼准备圣保罗中学的入学考试,他意外来到伊曼努尔。尽管伊曼努尔自伊丽莎白一世时期传承至今,但沉重的传统使得它的教育暮气沉沉。

托尼入学时,大部分伊曼努尔的老师都在这里教了快半个世纪的书。他们的课堂十分沉闷,教学技巧几乎仅限于对学生进行人格侮辱与体罚。托尼的英语启蒙老师上课时,有一半时间都在发火,抑或拧学生的耳朵。

更可笑的是,伊曼努尔强制学生参加英国军方组织的“联合学园军”。托尼不得不学习在他看来早在1916年就该被淘汰的李-恩菲尔德步枪的用法。每周二,他们都要穿上一战英军制服的童装版。在没有冷气机的课室里,这套沉闷、滑稽的战斗服几乎让托尼中暑。下课后,他又不得不在板球场上练习阅兵,忍受教官们无理由的刁难。

他觉得,他们在透过折磨这群男孩,怀念自己或许并不那么成功的军旅生涯。

每当他在伊曼努尔陷入厌学情绪之中,蒸汽火车经过他时的哐当声就会给他短暂的慰藉。在逃离伊曼努尔去剑桥大学国王学院之前,他都乘绿线巴士上下学,每天在绿线巴士上度过的短短几十分钟几乎是他最快乐的时光。

绿线巴士对他来说有特殊的意义,不单是在理论上,他体认到绿线巴士之于伦敦的重要性,他童年的情感经验也与绿线巴士交织在一起。1950年代的绿线巴士,提供横跨整个“大伦敦”的长途路线。托尼常坐的绿线718路,就是从伦敦西南部的温莎出发,到东北部的咯洛为止。

绿线巴士正如其名,在设计中大规模使用绿色,不单车身漆成绿色,它的内部陈设也是绿色。这些巴士与其他巴士不同,常常只有一层,并且配置了舒适、灵敏的电动折叠门。

虽然今日我们仍可以看到绿线巴士,但今日的绿线,与1950年代大不相同。它不再像一条绿色腰带一样环绕伦敦,将这座都会与它周遭的郊野划分开。今日的绿线只是从郊区驶入伦敦,然后匆匆折返,与普通的通勤方式别无二致。

在可以逃避伊曼努尔的短暂闲暇,托尼也会乘坐他无比熟悉的绿线巴士环游伦敦。沿途,他甚至能看到被精心保护的自然风光。这些森林、山丘与田野大抵是王室、市镇厅或教区的财产,故“大伦敦”的都市扩张计划常常会绕过它们。

从繁华而紧张的都市中抽离,看这风景在视线的尽头,像拓片上的文字一样缓缓显现,托尼便能感到纯粹的愉悦。他旅行的足迹越来越广,随着欧洲一体化进程的发展,1950年代、1960年代时,他也常横跨英吉利海峡去法国旅行。

尽管欧洲大陆近在咫尺,但对于一个在伦敦长大的英国孩子来说,与欧洲大陆的心理距离甚至要比新西兰与印度远得多。尽管殖民帝国已被拆解,英国的教育体系仍向孩子们喋喋不休地讲述着这些昔日殖民地的地理。

但托尼的父亲是一个典型的欧洲人。他出生于比利时,在那里度过了童年,1935年才移民到英国,他几乎下意识地憎恨炸鱼薯条之流的英式饮食,而喜欢红酒与法式乳酪。

父亲带他坐船去法国,走英吉利海峡中最短的多佛到加莱(或布洛涅)的航线。他们不喜欢坐法国国铁经营的“迪那尔号”,人们要坐上这艘船,必须等待起重机把其他乘客的汽车逐一吊到甲板上。

为了减少不必要的等待,朱特一家选择了英国国铁经营的旗舰渡轮“华尔顿勋爵号”。不同于窄小的“迪那尔号”,“华尔顿勋爵号”可以容纳1000人外加120辆汽车。

它走的那条从多佛到加莱的航线,其历史可追溯到1155年。这一年,由英格兰东南部5个海港——黑斯廷斯、新罗姆尼、海斯、多佛、桑域治组成的“五港同盟”(Cinque Ports),与英王达成协议,为王室提供服务,以换取贸易特权。每年,他们需要交出57条船,这些船将为国王服役15天。

五港同盟控制了英伦三岛到欧洲大陆最近的海上通道,全盛时期除五港外,还有另外三十多名成员。华尔顿勋爵,正是五港同盟的领主之一。“华尔顿勋爵号” 1951年下水,一直服役到1979年。英国游客们来到法国,蜕去疲劳,蜕去英吉利海峡的寒冷,他们像对任何事物都感到新奇的孩子一样抢购着免税货物。后来随着海关的撤销,英法之间的联系更加紧密,法国免税烟酒的热度才渐渐消退。

大船一如往常行驶在一片海雾中,那时托尼还不知道,他会在巴黎度过他的青年时代。

巴黎羁旅,美国来客

某种程度上,《战后欧洲史》是一部关于空间的书。随着欧盟的建立,欧洲各国之间的国界消融了。如今欧洲人的身份认同,有时可以盖过作为某一国公民的身份认同。

当然,托尼·朱特于2010年去世,并没有能够见证英国脱欧的历史时刻,故而他终身保持着作为一个欧洲人的自觉。即使后来他长居纽约,并成为美国公民,欧洲依然是他学术生涯中真正介怀的地方。

他非常偶然地去剑桥大学国王学院就读。起初,他报读国王学院只是为了尽早离开伊曼努尔中学。他跳过高等程度考试,直接去参加了国王学院的入学测试。

测试主要有三门:历史、法文与德文。托尼在伊曼努尔的德文老师乔十分严苛,几乎是强硬地将德文灌进学生们的头脑。他禁止学生谈恋爱,家庭作业上只要有一个拼写错误,就会被他留校,罚写更多文法练习。

托尼对乔既害怕,又爱戴。因为乔苛酷的教学法,让他在两年内由一个连课文都读不通顺的初学者,变得能够体会诸如《变形计》之类的现代德语文学作品的微妙措辞。更重要的是,在国王学院的入学测试中,他被评定为“高于高中毕业考试水平”,并且可以免试入学。在得知自己能够免试入学的当天,他就走进伊曼努尔的办公室办理了退学手续。

对于教育,托尼晚年时的态度可谓相当保守。他认为过分追求教育的平等,其实只是在掩饰当下西方社会存在的根本矛盾。他说:“一个被财富与继承分裂的社会,不能一方面在教育机构里粉饰问题(比如拒绝能力区分、限制学校筛选),以为这样可以矫正这种不正义,另一方面又以自由巿场之名,支持收入差距的持续扩大——这是纯粹的虚假与伪善。”

终其一生,托尼都保持着一个“激进”的知识精英对社会的关注。这种关注既来自他在国王学院体会到的传统,也来自他在巴黎高等师范学院就读时的经验。

在那个年代,巴黎高师就是法国知识分子的象征。巴斯德、萨特、涂尔干、柏格森、罗曼·罗兰、米歇尔·福柯,都是从这所学校毕业的。高师入学难度很高,每个想要到高师就读的法国高中生,都需要另外读两年预科,填鸭般在脑子里装满法国古典文学或现代科学知识。为了进入高师,雅克·德里达甚至考了三次入学考试。

1970年,托尼·朱特以外国寄宿生的身份来到高师。他看到了高师的另一面:它是一所封闭而精英化的学校,有时会缺少变通精神。诸如他在食堂遇到的法国同学会反复追问他来自哪一所预科,在得知托尼竟没有上过预科时,对方难掩语气中的困惑与鄙薄:“要来高师必须上预科才对。”

而另一方面,最激进、最活跃的思想,也在这第五区的窄小而安静的学院里发生。托尼在这里重新知晓了欧洲的意义。不过,当他离开欧洲去往美国时,他才真正理解了欧洲。就好像不透过镜子,人就无法看清自己的后脑勺一样。

首次去美国是在1978年,那年托尼正好年届30。对于一个已在欧洲的学院中度过而立之年的知识分子来说,美国的大学足以让他震惊。甚至不必提哈佛、耶鲁之类的世界一流大学,托尼从未在任何地方见过这样的公立大学,譬如印第安那大学,该校拥有涵盖900种以上语言的780万册藏书。

托尼在美国各地自驾游时,常常当目光因车窗外反复出现的单调如条型码般的连锁店而变麻木,他就会看到一座图书馆,像柯尔律治笔下的大汗的宫殿一样在郊野浮现。即使是占地面积较小的赠地大学,也都有上百万册藏书。而那些毗邻玉米田不引人注意的大学城,譬如厄巴纳大学城,也藏有超过1000万册书籍。

30岁时,他第一次见识了这个国度,它因为过分地广阔而显得荒芜,没有历史与传统的重荷。与之相比,欧洲显得像一场让人疲倦的冗长宴会。只有超脱出来,你才能拥有一种历史的眼光,去描绘宴会将散时的点滴烟火。

托尼和他的英国妻子买下一辆金色的别克军刀,预备横穿美国前往加州戴维斯。托尼受聘在加州大学戴维斯分校任教一年。

买完汽车,他们就驱车去吃披萨。在当时的英国,披萨店数量稀少,并且餐品的分量很小,大号的宽度也只有7吋,厚度更仅有半吋,都不足以让一个成年人饱腹。于是,在美国的披萨店里,朱特夫妇毫不犹豫地点了两份超大号披萨。不一会儿,服务生就端上两个几乎像餐桌一样大的纸盒,里面是16吋的十人份芝加哥超厚披萨。这两位欧洲人对美国的第一印象,就是在美国“什么都要大”。

汽车旅馆也使他们新奇。他们第一次住汽车旅馆,是在南达科他州的苏福尔斯。由于房间价钱过于便宜,他们一度怀疑这里的房间没有独立的淋浴设施。托尼问旅馆前台,可不可以升级一个带淋浴的房间。或许是这个提问太过反常,前台一开始没有反应过来。托尼又问了一遍,他才不耐烦地用他的美式口音告诉这两个欧洲人:“我们全部房间都有淋浴设备。”

这是一个混杂着各种意识形态的国度:包容、多元的公立大学之外,有时竟是白人至上的极右翼3K党的领地。这一切,又都漆上了一层唯效率论的“拿来主义”。

托尼回忆道,代表着讲求实用的商业文明的汽车旅馆,以及一众快餐店,似乎只有在得克萨斯苍茫的暮色中,才能显出它们粗犷的美。在欧洲的各色古建筑中,它们如此缺乏设计,没有文化的纵深,显得格格不入。

在他纽约的寓所中,当他的声带日渐松弛时,托尼依然能记起英吉利海峡的寒冷与北美大平原上空旷的暮色,它们共同融入了他的血液,构成了他。一个旅居美国的欧洲人,透过他的书写,勾勒人类的过去与未来:它们最终会在一个日趋全球化的世界相遇,像一阵风汇入另一阵风,共同成为推动我们生活的风暴。

ABOUT / 相关报道