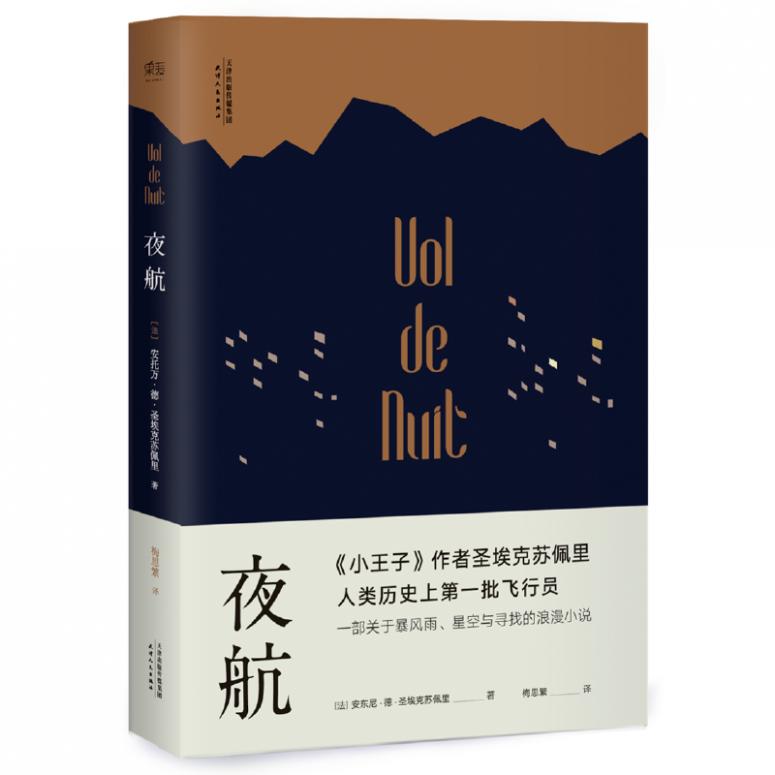

《小王子》出版八十周年:安托万·圣埃克苏佩里的无尽夜航

1935年,圣埃克苏佩里在飞机驾驶舱里,他肯定想不到,五年之后,祖国迅速战败遭纳粹奴役。

法国作家安托万·德·圣埃克苏佩里的童话《小王子》,在2023年到了出版80周年。这部优雅、机智的作品,常被认为是除《圣经》外世界上销量最大的书之一。

作者因其传奇的飞行经历以及最后的失踪闻名,以至于在很多忠实读者眼中,《小王子》并非单纯的童话。其深邃、忧伤的寓意,透露出了圣埃克苏佩里的死亡意愿,甚至预示了作者的失踪与死亡。1944年,法国解放前夕,他在为盟军执行第十次飞行任务时,消失在茫茫地中海。长久以来,他的去向一直是一个谜团,直到1998年9月7日,他的身份手链被意外发现。

在法国南部海滨城市马赛,一名渔夫拉起他如银河般层叠着的拖网,海鱼拍动它们流星般的尾巴,而一串发黑的手链,像嵌在暗夜里迷航的飞机,出现在他的拖网上。渔夫取下它,轻轻擦拭,在它被海水蚀得坑洼不平的表面上,看见了依稀可辨的“安托万”与“圣埃克苏佩里”字样。

他继续除去垢在手链上的黑色污渍,更多的信息开始显露,他看到了“龚苏萝”,那就是那位作家妻子的名字。他便能确信,这串手链的主人,正是那位写作《夜航》与《小王子》的飞行员、作家安托万·德·圣埃克苏佩里。

渔夫寻得手链的消息很快登上报纸。这之后,根据这一线索,经过近两年的搜寻,2000年5月,职业潜水员吕克·万雷尔确定了圣埃克苏佩里的坠机位置。又过了三年,法国政府正式批准对这架早已分解成残骸的P-38战斗机的打捞。失踪近60年后,人们才终于得以知晓他人生的终局。海潮依然准时涌起,珊瑚在仪表盘上生长。如今,这些飞机的碎片连同安托万的身份手链,都已被正式陈列于布尔歇航空博物馆。

他的文学声誉有时会因他的过度流行而受损,在他身后出版的《要塞》毁誉不一,除他坚定的捍卫者外,大多数读者都认为这部书冗长而说教。但“畅销书”《小王子》之外,直接来自圣埃克苏佩里飞行冒险的《夜航》,才是他广受评论界好评的作品。而他的文学创作,一直与他作为飞行员的经验缠绕在一起。

沙漠中的一夜

1927年2月7日,一架隶属于法国空中邮政公司(原名拉泰科埃尔航空公司)的宝玑飞机,在撒哈拉沙漠坠落。安托万·圣埃克苏佩里的同事勒内·里盖勒当时是该机的驾驶员,这是他第一次飞从卡萨布兰卡到达喀尔的航线。他载着因沙漠的热浪而昏昏睡去的安托万一路飞行,为给飞机降温,他偏航了一英里,飞到了海上。

虽然现时“宝玑”以手表闻名,但宝玑家族第五代传人路易·查尔斯·宝玑在航空领域天赋异禀。他设计的“宝玑14型”飞机如同一队队龙骑兵,纵横一战西线的天空,帮助协约国赢下了这场血腥的大战。

跨越大西洋,由巴黎到纽约的首次航行,亦是由他的“宝玑19型”飞机完成。而宝玑本人,同时也是法国航空(Air France)的创始人之一。圣埃克苏佩里的飞行生命从“宝玑14”开始,结束于洛克希德P-38。在此期间,他曾多次坠机。

但在撒哈拉的这一次坠机,被圣埃克苏佩里认为是次“很酷的坠机”。由此所带出的诸种体验,如同被在海底拖行的锚搅起的细沙,经由安托万反复的书写,终于在法国文学史中留下了一注绚烂的水花。

眼睑被太阳烤得发烫,他感到这皮肉像葡萄干一样瘪下去,毛细血管在其中重重地缠绕着。笼罩视线的喧嚣的红色中,渗入黑色的睡意。安托万来不及提醒里盖勒“不要开到海上,如果出事,我们都会淹死”,便睡着了。

一阵撞击声猛的把他惊醒,接着是死寂,比那撞击声还刺耳的死寂。“该死,掉了一根连杆!”里盖勒喊着,“坐着别动!”

缓缓地,沿着一条对角线,他们向那白色的海岸线飞去,又逐步下降到离沙漠不到60英尺(18.28米)的低空。随后,据安托万的回忆:“飞机在一座沙丘上撞掉了两只轮子,在另一座沙丘上折断了一侧机翼,接着又突然撞上第三座沙丘。”

他们被困在沙漠中,四下无人,细密的沙灌进飞机残骸与他们像残骸一般发痛的身体。万幸两人都没有负重伤,但此地远离救援,他们也没有食物充饥。要解渴,也只有任飞机水箱中发酸的溶液腐蚀自己的胃。

不过,并不是只有他们两人在飞这条航线,他们的同事吉约梅7日时也和他们一起从阿加迪尔出发。里盖勒相信,吉约梅一定会发现他们。果不其然,吉约梅很快就在他们附近降落,可不同于他们,吉约梅的飞机还满载邮件,实在塞不下三个人。他们只好把圣埃克苏佩里留下,等将信件送达后再返航接他。

临走前,吉约梅与里盖勒把所有补给都留给了安托万,包括一把枪和剩下的5支弹匣。他们告诉他,如果有任何异动,马上开枪。

在进行这次航行之前,圣埃克苏佩里已经在空中邮政公司飞了18个月。1926年12月至1927年1月,他在法国西班牙两国间送信,与凶险的比利牛斯山搏斗。若遇暴风雪——这在山区并不罕见——他看不见那些高山,却要以160公里每小时的速度在山神指缝间穿梭。一不留神,他就会在它们冰冷的掌纹里粉碎。但他仍记得,他到公司的第1个月,就有两名同事在撒哈拉沙漠中被摩尔人杀死。

在法国文化乃至整个西方文化中,沙漠的意象都是很重要的。基督教是兴起于沙漠的宗教,连施洗约翰也声称自己是“沙漠中的一道回声”。先知与圣徒遁入沙漠寻求心灵的圆满,譬如福楼拜念兹在兹的圣安东尼。

沙漠对于西方来说,既是它文明内部的一块隐秘之所,就像那构成大江大河的最初几滴融雪,散进了它的奔涌之中。同时,沙漠也象征着异域风情:苏丹宫廷里的阉人,长袍面纱掩住的炽热肉体并表现柳叶般柔软舞姿的女性。

他滞留沙漠的日夜,也让沙漠滞留在他的心中,汇于笔尖。显然,《小王子》中的“我”,就是一个在沙漠中坠机的飞行员。遗作《要塞》,也以一个虚构的阿拉伯酋长为主角。

那天,安托万攥着手枪,坐到沙丘顶端,任它不断将他的影子吮入其幽暗的内部。第一次,他感觉到,除了自己的赤裸生命以外,他一无所有。他不得不照看他在文明世界中早已忽略,甚至认为从不会丢失的东西——他的存在本身,在这远离巴黎、远离里昂,远离任何一个法国城市的暮色之中。

一只瞪羚在沙丘下跳动,太阳像浮漂一样在地平线上颤动,仿佛在预示着什么:吉约梅回来了。吉约梅问他害怕吗,他回答不害怕,因为瞪羚一点也不可怕。吉约梅没有告诉他的是,他的确不必害怕,他们坠机的地点在毛里塔尼亚境内,不远处就是努瓦克肖特(今毛里塔尼亚首都)的法军要塞。

这天晩上,三人就在要塞过夜。要塞长官是一位中士,他已经有半年没有见到一个法国人了,在其手下服役的,只有15名塞内加尔士兵。早先要塞交通闭塞,他一年只能收到两封家书。要塞中最珍贵的财产,也许就是中士的蜡烛。在惺忪的火光之下,他写着一封封无法寄出的信。

见到这3位流落于沙漠的同胞,中士难掩兴奋。他用他地窖中最好的食物招待这三位远方来客。然后,他们登上要塞的护墙看星星。夜深了,星月在细沙上挥霍着它们的光芒。他们在沙上睡下,沙漠里温差很大,他们的羊毛毯很快就抵挡不住低温。凌晨3点,他们冻醒了。早已适应沙漠气候的中士,仍在梦乡。

于是三人便坐在护墙上守夜。不时有流星从天上划过。安托万便向流星许愿。第一颗流星:“愿这一夜延续千年”。第二颗流星:“愿每个人都写信给我”。第三颗:“愿全世界所有女人都更温柔。”

迎着南美的强风

坠机事件后第二年,在给伊冯娜·德·莱斯特朗热的一封信中,安托万讨论了“勇敢”的价值。现在,他已经不再是一个有英雄主义情结的冒险家。

他认为“勇敢”,只是由“少许愤怒、一份虚荣、许多固执,还有一些俗气的‘冒险’刺激”组成的。他也能理解为什么柏拉图把“勇敢”放在美德中的低位,因为“勇气还是一种粗鲁的运动快感,尤其是体力方面的亢奋”。

他会感到恐惧,即使他的飞行技术愈发炉火纯青,在夜间飞行时,他依然会焦虑不安。

圣埃克苏佩里的朋友纪德,在为《夜航》作序时说:“原本就危机四伏的航线,处处布满令人摸不透的惊奇风险,夜间飞行,黑夜更增添了航程的凶险神秘。如此高深莫测,乃至于直到今日风险依然存在,不过,我在此得连忙补充一句,如今风险正在逐日减少中,每个新航程都让下个航程更加便利,更令人心安。”

纪德没有告诉读者,一次失败的夜航很有可能会夺走飞行员的生命,而航空技术的大厦,正奠基在无数飞行员的牺牲之上。为什么即使如此,法国飞行员也以近乎狂热的姿态投入其中?那时,天空是属于贵族的,这并非比喻,法国飞行员的确大多出身贵族,安托万也不例外。

事实上,尽管家庭贫困,圣埃克苏佩里对自己的贵族身份还是很看重。他尤其钟爱自己“美丽的姓氏”:Saint-Exupéry。这个姓氏中的每个音都要重读,他的朋友们为了方便,有时会称呼他为圣埃克斯(Saint-Ex)。

为了独占这个姓氏,生前,他甚至不允许自己的妻子与姐姐用圣埃克苏佩里的姓氏发表作品。关于姓氏,他很少让步。他在美国声名大噪后,很多人读错他的姓氏,他才授权出版商在他的姓氏中加了一个连字符,以免人们把他错叫成“埃克苏佩里先生”。

一战之前,法国蒙受普法战争战败及割让阿尔萨斯、洛林的耻辱,复仇的渴望与当时时兴的柏格森主义搅和在一起,催生出一种新的军事哲学。人们相信,悍不畏死的进攻才更符合法兰西的民族精神。战前担任总参谋部作战处处长的德·格朗梅松上校,极度推崇这一理论。

但第一次世界大战中,这种“果敢,果敢,永远果敢”的精神,却让一整代法国人流尽了鲜血。不过,法国的飞行员们依然把这份精神继承了下来,向未被开垦的天空前进。

1929年9月初,在从西班牙运送邮件到图卢兹途中,安托万得知自己在6天后就将调往南美,并需要在那里工作两年。这6天时间被他用来与朋友告别,当时他已经出版了以他的飞行经历为蓝本的《南方邮航》。他很庆幸,虽然自己即将暂别法国,但他的作品却像一道回声般留了下来。巴黎的文学圈正在讨论这本书,伽利玛也写信给他,鼓励他尽快再写一本新书。

从波尔多坐船出发到布宜诺斯埃利斯,经历了18天的颠簸。甫一到码头,他的同事梅尔莫兹、吉约梅和雷纳就在那里迎接他,雷纳还给圣埃克苏佩里找到了一套豪华公寓。它坐落于奥梅大道的“宏伟”酒店,那里离空中邮政公司的办事处很近。

安托万不喜欢这座城市,尽管他迷恋于在文学作品中反复书写滞留沙漠时的那份孤独,但他并不乐意在一个他难以适应的环境中长期工作、生活。

他说布宜诺斯艾利斯是一块“生面团”、“世界上最大的蘑菇”,依照利润的需求而建成。在这里,1890年几乎就是史前时代。更糟糕的是,那时的布宜诺斯艾利斯几乎没有公园,街道狭窄,布满被汽车轧出的坑洼,鲜少有绿化。圣埃克苏佩里觉得自己在阿根廷首都,就像是钢筋水泥囚笼中的一个俘虏。

在阿根廷的15个月,他为空中邮政公司开辟出了新的巴塔哥尼亚航线。这辽阔空旷的土地之上星星点点的城市被连接到一起,于是这个国家就像独眼巨人般苏醒:如同硕大的独眼一般的首都,注视着它枕到麻痹的身体。

南美交通不便,新航线的开辟使得原本需要4天才能送达的信件,如今可以朝发夕至,在12小时内送到。与此同时,飞机的迭代也在迅速进行。到1929年初,拉泰科埃尔25和26两款型号基本上取代了宝玑14。其中26型续航可达683公里。而专为运送邮件设计的25型,不仅故障率相比宝玑14更低,还能进行夜间飞行,并且配有无线电电报机。这一切技术的发展都在为开辟南美长途邮政航线铺路。

其实早在1927年,空中邮政公司被旅居巴西的法国富豪马塞尔·布尤-拉丰收购时,大家就开始做这方面的尝试。何况阿根廷与乌拉圭每年都有大量往来欧洲的邮件,这些邮件要有整整8到10天被困在一艘龟速行驶的法国轮船上。

这条航线比圣埃克苏佩里以往飞过的所有航线都更危险。巴塔哥尼亚是世界上风力最强的地区,这里风速最高可达每小时200公里,即3级台风。在蒲福氏风级表中,对该级别的描述很简短:“陆上难以出现,如有必成灾祸。”“海面巨浪滔天,不堪设想。”有时风太大,圣埃克苏佩里甚至走不到仅仅100多米外的海滩。逆风飞行时,甚至起飞一小时后,他仍能看到起飞时的机场。

南美清澈的天空反倒让他紧张。在空中,200公里外的事物,他都能看得一清二楚。但周遭的景致,就像压在花盆下的一块桌布,正在被缓缓抽离。逆风时,这一过程极慢,好像永远没有尽头。

这条航线就是这样,一点一点在南美的强风中建立起来。

一个闯入文学世界的飞行员

圣埃克苏佩里有两重身份:飞行员和作家。我们很难想象,他怎样在紧张的飞行生活中兼顾自己的写作,毕竟他的职业使得他不得不时常保持精神高度紧绷,他又怎样才能写出《小王子》中那样优雅的文字?

其实早在1926年,他就与巴黎的文学圈子结缘。这一年4月,巴黎著名的文学杂志《银船》首次刊登了他的作品《飞行员》。

1920年代的法国文学圈有其固定的版图,就在巴黎的几间小房子里。圣埃克苏佩里曾在位于这个隐秘王国边缘的马拉盖码头,偶遇过普雷沃、伽利玛、纪德和雷蒙。只要从马拉盖码头步行十分钟,沿着波拿巴街一路前行,再沿圣日耳曼大街向东,到达奥登路,你就到达了法国文学的心脏:这里,有西尔维娅·比奇的莎士比亚书店、阿德里安娜·莫尼耶的“书友之家”和《银船》杂志社,那个时代最新异、敏锐的词语从此间涓涓流出。

不过,你只是“到达”,并未“进入”其中,你张望着咖啡馆中高谈的雅士们。对他们来说,一个人不能生活在右岸,却装作具有“《新法兰西评论》精神”。

这是一个宗派化的小圈子,而《银船》则是进入这个封闭的文学世界的敲门砖。圣埃克苏佩里并没有非常在意这些专业作家,他们也把他当成一个会写作的飞行员。

他在1925年下半年认识了《银船》的文学编辑让·普雷沃。不同于我们一般印象中的纤弱文人,普雷沃擅长拳击,因此被安德烈·纪德称为“阿登的野猪”。他定期和海明威打比赛,海明威时常无力招架,只得让计时员提前吹结束哨。他同时也是一个从巴黎高等师范学院毕业的知识精英,他的记忆力惊人,据说可以连续背诵两天两夜的诗歌而不停下。

普雷沃和圣埃克苏佩里都会唱很多法国老歌,他们很喜欢一起唱歌,并可能因此建立了深厚的友谊。普雷沃也很欣赏他以自己非常独特的飞行经验为蓝本写作的作品,于是在1926年4月的《银船》上发表了这部作品。同期发表作品的,还有里尔克和布莱兹·桑德拉尔。

他在巴黎浪游的时间并不长,其间还经历了一段失败的恋爱。他爱上了路易丝·德·维拉莫兰,两人一度订婚,却最终分手,这段感情为《小王子》中小王子与玫瑰的故事提供了原型。成为空中邮政公司的飞行员后,他就很少有时间在法国长住了。

在阿根廷时,他爱上了孀居的龚苏萝·戈麦斯·卡里略,并和她一起从布宜诺斯艾利斯返回法国。他们相恋时,圣埃克苏佩里曾经给龚苏萝写过一封80页的长信,署名“你未来的丈夫,如果你愿意的话”。这封信就是《夜航》的雏形。

当他在1930年代初回到法国时,空中邮政公司正面临一系列危机。1929年的华尔街金融危机重挫了马塞尔·布尤-拉丰的财务状况,次年10月于巴西爆发的革命又加重了这一情况,他手下有三家银行不得不申请破产。

更有人怀疑布尤-拉丰挪用了政府给予空中邮政公司的补贴。重压之下,1931年春,当度完蜜月的圣埃克苏佩里回到公司时,公司已经发不出薪水,被迫开始裁员了。沉浸于幸福中的圣埃克苏佩里,并不在意围绕在公司周围发生的政治阴谋。他不必再回到阿根廷,公司濒临破产,南美航线在无工资的状态下勉力维持着,但最终也不得不撤销。

十年后,当战地记者伊芙·居里回访巴塔哥尼亚的法国机库时,她甚至不敢相信就是这些溃烂的钢铁,曾经征服过这片不驯的天空。它们苍白、纤弱的身体果能抓住风的鬃毛吗?这些空域不再有法国飞行员的踪迹,仿佛他们从未来过。但在南美时,圣埃克苏佩里就开始写《夜航》这部书。

常常是在飞行间隙,他伏在仪表盘上,用随身携带的碎纸片草草记下一些场景,回到住所后,又将它们誊抄在信纸上。仿佛将脆薄的蝴蝶标本小心翼翼地用针固定住,他如此处理自己附在碎纸片上的记忆。

回法国后,他重又见到了自己的好友安德烈·纪德。对于他的归来,纪德很是激动。在 1931年3月31日的日记中,纪德写道:“非常高兴再次在阿盖见到圣埃克苏佩里……他从阿根廷带回了一部新书和一位未婚妻。书读了,人见到了。衷心地祝贺他,尤其为他这本书;我希望他的未婚妻也同样令人满意。”

为龚苏萝所写的80页稿件,现在如同蚕一般裹满蚕丝,每一次九死一生的空中历险都增加了这文字之蛹的厚度。他带回法国的手稿足足有400页,最后,他将其删减至180页在巴黎出版。

《夜航》在法国取得了巨大的成功。评论界认为,这是一部属于当代的“骑士小说”,高乃伊的时代,很少有人能像圣埃克苏佩里一样洞悉责任与高贵,一样明白英雄主义的价值。纵使他已厌倦“勇气”这一品性,人们也依然折服于他的“勇气”,在他身上已成为呼吸,成为日常,融入血液的“勇气”。

作为一个非职业作家,圣埃克苏佩里达到了他能达到的顶点。但1931年在他的传奇人生里,只是一次短暂的中场休息。而如果说在他人生的前半段,他是在和自然搏斗的话,那么之后,他就是在和历史搏斗。我们已经无比熟悉他最终的结局了。

但他作为战斗英雄的勇气,从不是在他人生的终点才涌现出来,而是每一日、每一夜,当他在沙漠上、狂风中飞向无尽的远方时,他就已经是英雄。因为他为人类征服了天空。

ABOUT / 相关报道