当医学与巫术在美国苗人社区相遇

巫师似乎是一种遥远、愚昧、专门害人的东西,与救死扶伤的白衣天使恰好相反。但对生活在美国的一对苗人夫妇来说,同宗的巫师似乎比社区医院的名牌医生更能治愈孩子的先天性癫痫。

这其中固然有跨文化沟通的内在困难,但也与苗人不信任权威的历史传统有着深厚的关联。现代医学关注维持和治愈身体,巫术则是以天人中介的身份挽救灵魂,这两种传统并非必然水火不容,但确实需要公正开放的眼光与深切的同理心。

穿熊猫T恤衫的苗族巫师

1990年代,媒体人司马南在纪录片《神功内幕》中揭露了许多种巫术和特异功能。他还客串情景喜剧《我爱我家》,亲身演示了“手劈红砖”等看似神奇,实则初中物理就能解释的现象。这代表了大众心目中巫术的一种形象,那就是低级的江湖骗术。

除此之外,巫术还有恐怖、血腥、野蛮的一面。在散发着不祥烟雾的山洞里,头插鸡毛的巫师念念有词,用一把脏兮兮的小刀割破了早上还在打鸣的公鸡,刀上不知混合着多少种动物的血液与体液。家属个个圆睁着布满血丝的眼睛,喉咙里貌似要挤出某种声音,只有蓬头垢面的产妇早已失去了神智。

在这样富有画面感的印象之下,我们唯一会问的问题是:人类怎么竟然会允许自己经历那样一个违背自然的愚昧阶段?对于这个问题,基础教育和大众传媒为我们提供了各种解释,比如生产力和科技水平低下、民智未开、统治阶级愚弄人民的手段。总之,是把自己放到帝王、时代精神或者历史发展规律的高姿态去审视,仿佛凡间发生的一切都与自己无关。

但在1988年,加州湾区东南方向的默塞德市(Merced),一场气氛与刻板印象迥然不同的巫术仪式发生了。巫师名叫诗曳,带着剑、锣等法器来到了同为苗族的李氏夫妇家中。主人家前一天专门开车去养殖场,带回了一头整猪。第二天一清早就起来,烧了三口大锅,准备迎接远道而来的巫师。

奇怪的是,巫师并没有身穿奇装异服,只有蓝色人字拖、黑色长裤和熊猫图案的白色T恤衫而已。作法的对象是李家的小女儿黎亚,她从出生不久便饱受癫痫困扰,如今正式变成了一动不动的植物人。在巫师作法的同时,全家人都围在黎亚身旁,关切地注视着她。

仪式最重要的环节,是巫师骑上用凳子和木板拼起来的“木马”,吟诵了半个小时夹杂着汉语和苗语的咒语。在仪式的结尾,一位李家族人在不远处的街上唱起了喊魂谣:“我有颗鸡蛋给你,我有碗饭给你,我有只鸡给你,我备妥一切等待你……穿过这扇门回家吧!回到你家人身边吧!回家吧!回家吧!回家吧!”

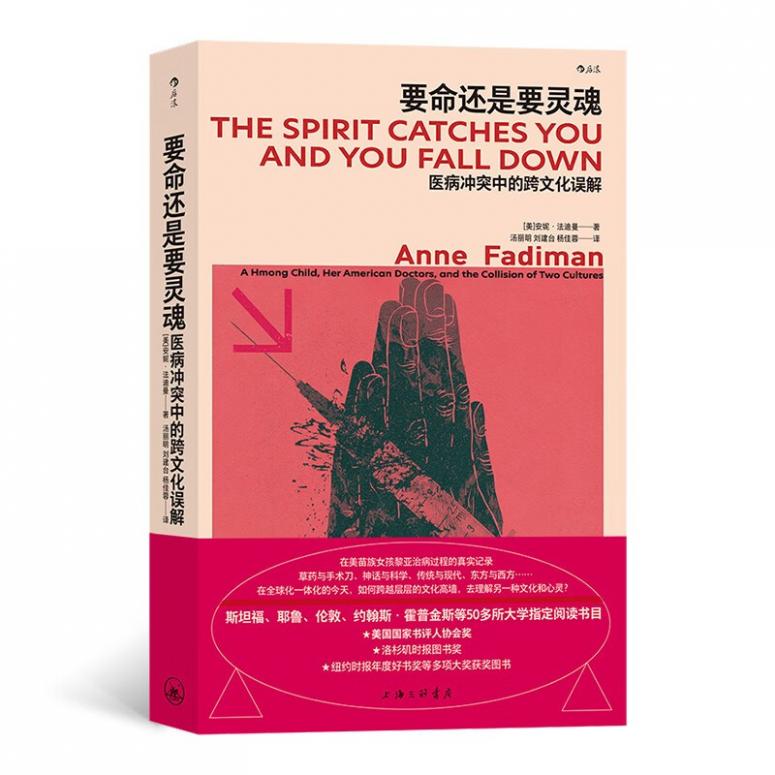

这段记述,来自美国人类学家安妮·法迪曼(Anne Fadiman)的《要命还是要灵魂》一书。她与李家人、巫师、译者,都有过深入的接触和交流。在她的笔触下,巫术表现成为一种积极的交互性活动。巫师不是神仙,也不是超级英雄,他并不掌握任何超自然的能力,而像译者一样是沟通者,只不过沟通的两端不是说两门语言的人,而是天与人的灵魂。

虽然李家人不懂咒语,毕竟那是诗曳花费三年时间学到的一项技能,但也绝不是不可理喻的恶魔低语。相反,从喊魂谣的内容就能看出,仪式的目的是抚慰李家人的灵魂,包括看似毫无反应的小黎亚。

作为一名唯物主义者,我是不相信灵魂的,类似的仪式也不可能抚慰我的灵魂,但我能够体会到仪式的暖意。在李家人面前,巫师并不是权威人物。在开始仪式前,他还翘着腿惬意地看着电视呢,拿到的报酬还没有那头猪值钱。他不会命令和指责李家人,更没有故意恐吓主人家,而是做出一个指导和引导的姿态,过程也尽可能保持环境的整洁秩序。

在现代社会中,除了家人和寥寥可数的密友以外,这种人际交往中散发出的温度恐怕也并不常见,尤其是在跟政府、学校、医生交往时。事实上,考虑到黎亚数年来在美国的就医经历,巫师更是显得尤其温暖。

是什么毁掉了黎亚的大脑?

黎亚两岁时,她的美国主治医师向法院提出申请,要求将她送往寄宿家庭。理由:“(黎亚的)父母所给予之药物剂量未达治疗水准。父母未遵照医生服药指示,致使该未成年人(黎亚)多次住院,并多次严重发作,足以危及生命。”

这意味着,李家人暂时失去了对黎亚的监护权。如果之后无法证明能够按时按量给黎亚服药的话,还有可能会永久失去监护权。

显然,这是非常残酷的。提起申请的医生尼尔和佩吉,是一对毕业于伯克利医学院的高材生,自愿放弃私立医院的高薪,扎根社区医院。用一位同事的话说:“尼尔与佩吉很自制,尤其是尼尔,简直就像超人……但这不代表他缺乏同情心……病人大多把他的话奉为圣旨,两人怎么说他们就怎么做。我认识的人中,很少有人像这两人一样投注这么多心力照顾黎亚。”

这段话几乎刻画出了一位现代医生的理想形象:能够准确了解病人的信息,给出科学有效的治疗方案。而对病人只有一个要求:听话。只要病人和家属遵照医嘱,患者生还、痊愈、病情缓解的概率就会最大化。

我们已经很熟悉这种权威服从模式了。医生之于患者的关系,正如教师之于学生,政府之于公民。一方掌握知识和力量,另一方只需要相信对方是善意和同情的,然后在此前提下顺从即可。

于是,在审视这种案例时,我们通常会自动代入权威一方的视角和立场——假如黎亚的家长好好听医生的话,孩子不就会健康成长了吗?

李家夫妇确实没有完全遵照医嘱。如果孩子服用了一种药后效果良好,黎亚的妈妈有时就会擅自把药量加倍;而如果爸爸观察到了抗癫痫药的强烈副作用,比如走路不稳,他也可能会自行停药。这些情况都让两位美国医生恼火不已。

这当然与李家夫妇不懂英语,也不会使用量筒等定量仪器有关。但医生按照治疗美国病人的标准,几个月内连着换了几十种处方,这自然也对家长造成了沉重的认知负担。

如果这就是故事的全部,或许还可以用“沟通不畅”来解释。当法迪曼问另一位认真检查过黎亚病情的医生:“这和她父母过去不遵医嘱的态度有关吗?”她却得到了否定的回答。“黎亚的大脑是被败血性休克毁掉的……假如黎亚父母照医生指示,给她服用丙戊酸钠,就会害她得败血性休克。”

在黎亚已经沦为植物人后,医生终于发现了病情急剧恶化的原因,那就是一种之前没有发现的细菌感染。对黎亚的父母来说,这个“科学真相”只是一个他们既无法理解,事实上也没有意义的说法。他们最担心的已经不再是孩子的身体,而是黎亚的灵魂能否回到家人中间,这也是他们大费周章请巫师作法的原因。

大山的民族

医生的权威,是善意和循证的。在黎亚的案例中,尼尔和佩吉像任何称职的医生一样尽到了最大的努力。之所以出现不幸的结果,很大程度上也是因为医疗实践中固有的风险与不确定性,无可指摘。但李家之所以有抗拒的倾向,不是因为愚昧或漠视,也不完全是个体性格使然,而必须放到他们所属的群体背景下,尤其是要在他们与政治权威的交互史下来考察。

李家属于苗族。苗族是我国56个民族之一,也广泛分布于老挝、越南等东南亚国家。此外,还有20余万苗族人生活在美国,其中就包括李家人。苗族起源于我国黄河流域,数千年来向西南方向迁徙,最终形成了如此广泛的分布格局。

简单地说,苗族历代先民迁徙是为了躲避和抗拒古代王朝的统治。用20世纪初常驻泰国的法国传教士让·莫坦(Jean Mottin)的话说,苗人“厌恶任何形式(包括族群内部)的权威”。在我国古代典籍中,不服王化的苗人也是“恃强负固,已非一日,朝廷兵威在所不惧”。这句评语出自《永顺府志》,永顺位于湘西,这个源于宋代的地名寄托着朝廷的美好愿望,反过来也反映了当地苗人的自主倾向。

老挝境内的苗人保持了同样的姿态,专门选择海拔千米以上的高山居住,与山下平地的老挝官府分庭抗礼。

美国人类学家詹姆士·斯科特(James Scott),在《逃避统治的艺术》一书中阐发了“赞米亚”(Zomia)这一概念,指东南亚历史上政府无法控制的广大地域,也包括我国境内的部分地区,总面积约为250万平方千米。

正如她所说:“当国家弥漫在所有地方,无可逃避的时候,人们很容易忘记,历史上有很长时期人们可以选择生活在国家之内或之外,或者在中间地带。在条件允许的时候,也可以改变其生活区域。”而苗人正是选择生活在国家之外的人。

越战期间,苗人尚武独立的传统被中央情报局利用,扶持成一支秘密部队。他们以丛林战、驾驶战机、敌后空降、情报搜集、破交战等形式,为美国效力,规模最大时有三万余人。苗人之所以参与,除了不及驻越美军十分之一的微薄报酬以外,主要是担心创始于1950年的老挝左翼武装巴特寮会削弱其独立性。

但1975年美国从越南撤军,得到越南民主共和国支援的巴特寮掌握老挝政权,秘密部队成员乃至苗族整体被迫背井离乡。他们逐步分散到泰国和美国居住,最终形成了美国境内的苗人社群。

在这个语言风俗迥异的国度,大部分苗人发现自己陷入了新的权威掌控之下,包括医生和社保局。虽然这些权威不会枪杀苗人,还会提供免费医疗和生活补助,却让他们更加难以逃脱和反抗。

正如一位生活在加州的苗人所说:“我们不是生来等别人喂饭吃的,像这样靠人吃饭,我们只会感到无地自容。我们在自己的国家时,从来不像这样处处求人帮忙。”这听上去或许有些矫情,但在这种背景下,李家夫妇怀疑医生、信任同族巫师的行为也就不难理解了。毕竟,他们买作法用的生猪的钱就来自于政府失业金。

ABOUT / 相关报道