我是谁?中东谍影中的身份之思

2023/04/25 | 作者 曾记(本书译者,中山大学副教授) | 编辑 陈祥

在20世纪风云激荡的历史进程中,以色列的诞生无疑是石破天惊的事件。1948年前后,在这片希望与恐惧之地,无数执着与无数偶然终于汇成了不可抗拒的洪流。没有哪本书可以完整地描绘1948年前后这里发生的一切,哪怕是最为恢弘的历史巨著。因为这片狭小的土地承载了太多的历史,见证了太多的冲突,浸染了太多的血泪,也寄托了太多的情感。

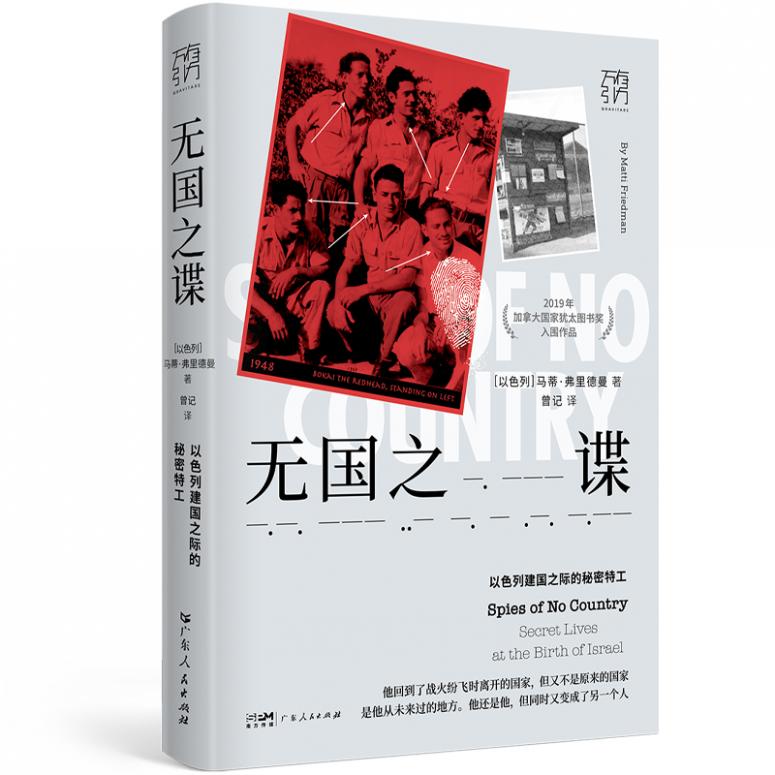

马蒂·弗里德曼的这本小书,却从一个特殊的角度切入1948年前后的混沌,用高超的叙事技巧讲述了四个小人物的隐秘故事。它展现了犹太人和阿拉伯人生活与冲突的历史图景,串联起从英国托管时期直到当代的百年动荡,也揭示了从初始时刻延续至今的深刻的身份危机。

以色列情报事业的寒微开端

“间谍故事”似乎是这本书的主题,也是阅读的最初动力。作为世界最强的情报机构之一,“摩萨德”的传奇早已蜚声世界。对于它的前身——“黎明”分部(阿拉伯分部),读者也会充满期待。但很快就会发现,这不是预想的那种间谍故事。里面没有衣香鬓影、觥筹交错,也没有惊天的阴谋、曲折的谜题,只有破败混乱的场景和几个再普通不过的人。

他们跌跌撞撞地走向未知的险境,又湮没在历史的烟尘中。他们的事迹并不显赫,无非是引爆一辆炸弹卡车,刺伤一名阿拉伯领袖,炸毁曾为希特勒专门建造的游艇,出没在巴勒斯坦地区和周边国家的阿拉伯城镇,收集五花八门的情报。他们没有专业的训练,缺少基本的装备,甚至大多没有读到高中,唯一的凭借就是他们的特殊身份。

作为世居阿拉伯世界的犹太人,他们的外貌和语言与阿拉伯人无异,对阿拉伯世界的风土人情体察入微,能够用假身份混入阿拉伯人当中,但又常常被盯上、被识破。一个使用不当的动词,一件不合身份的衣物,甚至连厕纸这样的细节,都足以让他们陷入极端危险的境地。他们磕磕绊绊地完成了众多看似不可能的任务,时而机警过人,时而又显得轻率鲁莽。

他们代表了以色列情报事业的寒微的开端,但也成为了“一条纽带,将最初犹太复国主义者开展的业余的、小规模的情报工作和1948年后更大更专业的情报工作联系起来”。其为日后许多伟大的行动奠定了基础,包括那些举世闻名的“摩萨德的事迹”。

按照间谍故事的标准,这本书无疑显得平淡乏味,但对于关心中东历史与现实的读者却极有启发。借助这几名间谍的故事,弗里德曼所写的实际上是以色列建国和成长的复杂历史,或者说是它鲜为人知的另一面。它也许谈不上颠覆,但至少是对神话的某种消解。以色列的诞生和发展,并不是主流宣传所表现的单一旋律,而是多重声部构成的复调。

回到1948年这个坐标上。在二战未及散尽的硝烟中,在这片连名字都难以统一提及的地方,犹太复国主义、阿拉伯民族主义、反帝反殖民运动、民族解放运动、共产主义、社会主义、自由主义、无政府主义、宗教保守主义、激进主义、冷战初期的大国博弈等错综复杂的力量混在一起。复杂力量裹挟着巴勒斯坦地区乃至周边的英国托管当局、欧洲犹太移民、中东犹太人、各种派别的犹太教信徒、穆斯林和基督徒、共产主义者、社会主义者、无政府主义者、码头工人、市场商贩、边远村民等形形色色的人群,冲向不可预知的未来,构成我们后来知道的历史。

这样的历史注定是一片混沌,却又经常被简化为“阿以冲突”、“以色列建国”、“第一次中东战争”等主流叙事。它的主线又往往被表述为:经历了一千八百余年大流散的犹太民族,在复国主义运动的感召下凝聚起来,抓住了历史机缘,经历了浴血奋战,终于又有了自己的祖国。

这种神话包含了强烈的西方中心主义的色彩。它所描绘的建国历程,其思想的源头、法理的依据,还有组织的力量,都来自西方世界——不论是赫茨尔和他的《犹太国》,还是英国的《贝尔福宣言》,乃至大国主导的联合国分治决议,抑或是1882年到1948年的六次移民浪潮中到达“以色列故土”的46万多名犹太人。

这个现代版的《出埃及记》,讲述的主要是欧洲裔犹太人(“阿什肯纳兹”犹太人)如何回归“应许之地”。他们是基布兹的先驱、欧洲的孤儿,是这个犹太人国家的缔造者。某种意义上,他们还代表了先进和文明。他们所带来的思想和文化,被视为以色列成功的秘诀,成为了“犹太智慧”的代表。

但这种神话显然忽略了书中的四位间谍主人公——迦玛列、以撒、亚库巴和哈巴谷,也无视了来自叙利亚、也门等阿拉伯地区,在建国理想的感召下投身战斗的众多犹太人。他们与后来从突尼斯、阿尔及尔、伊拉克北部等地迁徙而来的犹太人一起,被称为“米兹拉希”犹太人。“他们都来自伊斯兰世界。在那里,他们的生活曾与伊斯兰世界的命运交织在一起,祖祖辈辈都是如此。”他们是以色列人,只是不太像人们通常描述的那种以色列人。

“黎明”组织的名称,也说明了这种身份的细分。1948年前后,犹太民兵武装“哈加纳”下属的精锐“帕尔玛赫”当中,多数还是肤色白皙的欧洲裔犹太人。而中东地区的犹太人肤色更深,被称为“黑人”,书中的间谍队伍有时被称为“黑人分部”。之所以被称为“黎明”,是因为出于某种委婉,希伯来语中表示“黑色”的单词“shachor”,被一个拼写极为近似的词“shachar”取代了,“shachar”意思是“黎明”。

来自阿拉伯世界的犹太人有身份焦虑

于是,“身份”问题成了这本书的核心。它不仅仅指作为间谍的这些人不得不冒用虚构的身份,生活在巨大的谎言中,从而产生错位与恍惚;更是指身处这样宏大的历史进程中,个人对自身身份认同的觉醒和焦虑,对国家身份的忧患与反思。

书中的间谍之一——以撒,来自阿勒颇的穷街陋巷。在这样的地方,犹太人是当地社会的底层,作为伊斯兰世界中次等人,生活在人口占大多数的阿拉伯人的阴影之下。他们“阿拉伯语比希伯来语讲得更好”,在穆斯林面前“受到的蔑视比基督徒更甚”,在贫穷和卑微中默默生存,直到犹太复国主义的使者带来了某种救赎的信息、某种身份的觉醒。

从20世纪初开始,犹太复国主义运动就向各地的犹太社区派遣使者,暗中组织年轻人,呼吁他们回归故土。通过他们,以撒知道了经典中描写的耶路撒冷、伯利恒以及故土山河是真实存在的。有那么一个地方,可以让犹太人挺起腰杆,而他要去那个地方。

他曾流落在特拉维夫的市集,又来到基布兹的橙子园中劳作,开辟田地,建造房屋。他的名字,也从扎基·沙索改成了希伯来语的以撒·索山,在“应许之地”完成了重生,挣脱了“大流散”套在身上的枷锁。

后来,帕尔马赫的人找上了他们,招募他们从事特殊的工作。于是他开始了他的秘密人生,效忠于一个尚不存在的国家。这种忠诚是朴素而坚定的。在以撒看来,此后他所经历的一切,只是为了在世界上获得一点点力量,以主宰自己的命运,就像他的民族要主宰自己的命运一样。

但“无国之谍”的含义还不止于此。在很多时候,像以撒、迦玛列这样来自阿拉伯世界的犹太人,却总会感觉到自己成了双重的异乡客。他们不再属于阿拉伯世界的某个角落,却又时时在他们参与建立的这个国家中感到陌生。1948年独立战争前后,巴勒斯坦地区的犹太人多数还是欧洲来的移民。而以撒他们因为肤色、语言、文化程度的差异,在巴勒斯坦地区的基布兹和犹太社区当中显得格格不入,游走在犹太人社会的边缘。

在以色列建国的神话中,并没有给他们多少笔墨。阿拉伯分部似乎只是一个带点异国情调的组织,服从于欧洲来的犹太人主导的事业。不论在基布兹还是帕尔马赫,他们都能感受到这种差异和裂痕。他们要在营火晚会上刻意表现某种阿拉伯风情,也屡屡在基布兹的犹太人面前遭到冷遇。

在迦玛列的记忆中,始终有一块心结。有一次,他们驻扎在一座基布兹,其间来了两批难民孤儿,一批来自欧洲,另一批来自叙利亚。基布兹组织举行了一次大会,将这些孩子分给各个家庭收养。有人举手要收养德系犹太儿童,但没有人想收养叙利亚犹太儿童。这让他感到愤怒而痛苦。

而这种身份的焦虑并不止于个人层面,它关乎作为国家的以色列国和作为民族的以色列人。作为国家,以色列是西方文明揳入中东的飞地,还是要成长为一个融入中东的国家?作为民族,以色列人是追求某种纯粹的一致性,还是要严肃地审视它自身不可化简的多元性?这些问题都关乎这个国家的自我认识,关乎它的前途命运。

正如作者在第18章写道,在初始阶段,“以色列故土”的犹太人几乎都来自欧洲,是在犹太复国主义运动中的社会主义分子领导之下来到这里的。以色列国地处中东,但构想出这个国家,却是为了解决欧洲一个根深蒂固的问题:对犹太人病态般的仇恨。而另一个犹太人的世界,是在伊斯兰的土地上,其所面对的有组织的敌对行动较少,所以似乎更稳定。

但随着以色列国的建立,原本生活在阿拉伯国家的犹太人也面临着巨大的危机和压力,开始大量逃离伊斯兰世界,汇聚到这个新生的国家。这些新来者人数太多了,足以改变建国大业本身。这些人原本可以作为平等伙伴共同创建一个新的社会,但事实并非如此。相反,他们低人一等,被排挤到社会的边缘。这是以色列国犯下的最严重的错误之一,直到今天仍在为此付出代价。

例如1949年2月,以色列外交部在给外交官们的指示中指出,伊斯兰世界来的大批犹太人“将会影响这个国家生活的方方面面”。要保持以色列的文化水平,则需要更多来自欧洲的移民,“而不只是那些来自地中海东部落后国家的人”。这些公民通常只被看作以色列建国故事中的一个脚注。在许多讲述以色列的著作中,他们都被一笔带过。以色列仍然习惯用欧洲的故事来解释自身——赫茨尔、基布兹、犹太人大屠杀,等等。

然而,在七十余年的成长过程中,以色列已经偏离了旧有的故事。如今在这个国家,有半数犹太人都来自伊斯兰世界,而非欧洲;剩下的一半又大多生于此地,也非欧洲。

正如作者总结道:“要是用本-古里安和先驱者们的故事去理解今天的以色列,就好比要用托马斯·杰斐逊和清教徒的故事去理解今天的曼哈顿一样。要想让世人更好地理解这片土地,需要用新的故事。”这本讲述间谍、讲述过去的小书,就是这样一个新的故事。

ABOUT / 相关报道