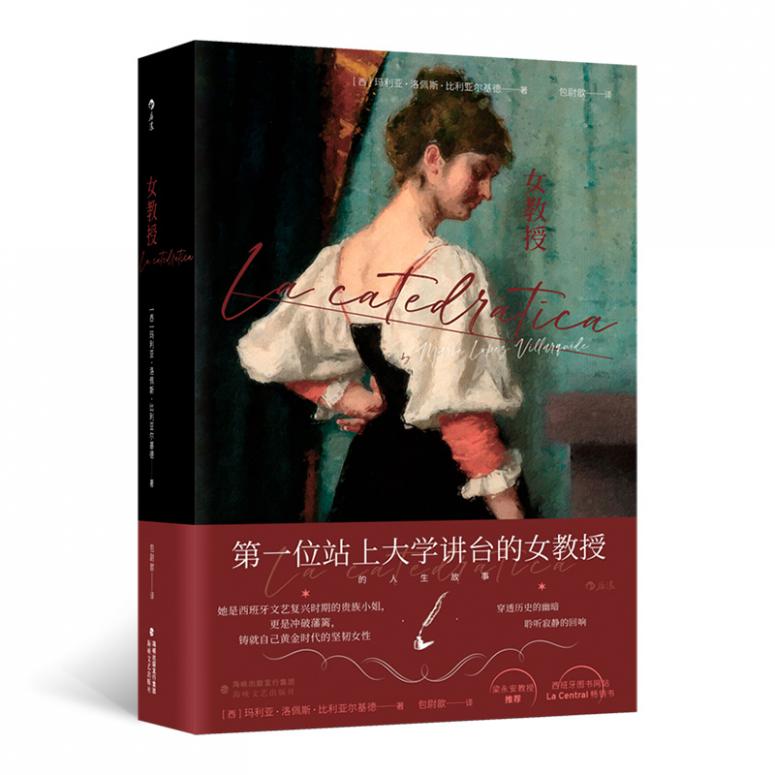

站上大学讲台的16世纪西班牙才女

谷歌涂鸦在2022年8月9日是一位身穿中世纪服饰的贵妇,她的名字是路易莎·梅德拉诺(Louisa de Medrano),一位人文修养极高的女士。与她无比珍贵的求知热忱相比,“第一位西班牙女性教授”的名头反而显得虚浮不实。

西班牙女作家玛利亚·洛佩斯·比利亚尔基德(María López Villarquide),依托于史料与历史学养,在小说《女教授》中重现了路易莎冲破樊篱的奋斗与高超的教学艺术,也展现了文艺复兴时代西班牙宫廷、大学、印刷商的世界。

路易莎是第一位女教授吗?

《女教授》出版一年后,萨拉曼卡大学历史系教授安娜·玛丽亚·卡拉维亚斯·托雷斯(Ana María Carabias Torres)发表了一篇论文,题目是《比阿特丽斯·加林多不是女王的教师,路易莎·梅德拉诺也不是文法教授》。文中着重探讨了路易莎做过教授的唯一直接证据。

佩德罗·德托雷斯(Pedro de Torres)于1507年当选萨拉曼卡大学教授,他在编年史中写道,意思是“公元1508年11月6日9点钟,梅德拉诺家的女儿在文法讲席上授课”。《女教授》中并未直接重现这一时刻,而是选择了两个戏剧性冲突更强的时段:1508年10月路易莎竞选教授及之前的焦虑与准备,以及1511年路易莎被不公正地排挤出大学。

《女教授》的译者包尉歆,在第2页给出了一段恰切的注释。“讲席”一词的原文是“catedra”,在拉丁文和16世纪西班牙文中的本意都是“椅子”或“座位”,用包女士的话说,“指代教师站在高处给学生授课时所在的席位”。顺便说一句,英语中的cathedral也是同样的来源,尽管常翻译为“大教堂”,但其实正确的译法是“主教座堂”,也就是设有主教座位的教堂。

那么,既然佩德罗说路易莎曾在讲席上授课,则似乎只能意味着她是教授。如此一来,她不仅是西班牙的第一位女性大学教授,也是全欧洲的第一位女性教授。但同样为女性学者的托雷斯教授提出,“在讲席上授课”的人并不必然是教授。事实上,根据当时萨拉曼卡大学的制度,每名学生都必须在讲席上授课10次才有资格获得学位。

佩德罗本人在同一份编年史的另一处中记载了一件事,说1506年夏天有一位医生的9岁儿子走上讲席,对拉丁语文法做出了精彩的解说。这一点其实并不难理解。毕竟,在现代大学的课堂中,上台的也不一定是领工资的教授,也可能是做课堂展示的学生、助教或特邀嘉宾。

在路易莎逝世两百多年后,波罗的海畔德意志城市哥尼斯堡(Königsberg,今俄罗斯加里宁格勒)的大学中还有一位无薪讲师,薪酬完全来自自愿选课的学生,他的名字叫伊曼纽尔·康德。康德在讲师的位子上一干就是15年,当上教授时已经46岁了。

根据托雷斯教授的解读,路易莎未必是西班牙第一个教授。但这本身丝毫无损于路易莎的形象或价值,也完全谈不上对《女教授》釜底抽薪,除非有人认为成为教授之前的康德无足轻重,或者《大明王朝1566》中的“改稻为桑”是纯粹的胡说。

比利亚尔基德在“作者按”中谦虚地承认:“这部小说故事情节中的事件与环境均属虚构。其中所涉及的人物,均据经过考证的历史资料构建而成。但他们最终都是为了服务于这个虚构的意图。”接下来,她介绍了书中若干出场的真实人物的小传,包括风流浪子费尔南多·德·罗哈斯(Fernando de Rojas),他的大作《塞莱斯蒂娜》在1990年代就引入了国内,有至少4个译本。

《女教授》中蕴含的“经过考证的历史资料”,绝非仅仅体现在“作者按”中提到的寥寥数人。比如,路易莎真的有一个名叫路易斯的弟弟,他真的在萨拉曼卡大学读书,而且真的当选为1511年至1512年度的校长。

另一个例子则更为微妙。在路易莎发表完角逐教授岗位的演讲后,她的弟弟发现:“不止两三个人声称:‘那个女学生“用”一个男人的沉稳与从容’讲演了一篇难度极高的拉丁文文本。有数十个人都这样说。”当时恰好有一本书中有类似的话,这本书是马丁·阿隆索·德·科尔多瓦修士(Martín Alonso de Córdoba)写给阿拉贡王国公主伊莎贝尔(Isabelle of Aragon)的。

书中表示希望公主“尽管天性为女人,却可以努力具备男人的品质”。这位公主就是后来的伊莎贝尔女王,这本书就是《女教授》中引用过的《尊贵少女的花园》。比利亚尔基德引用的段落表明了当时荒谬的男女有别观念:“如果男人和女人同时溺水,那么当两者尸身皆浮上水面时,男人将会脸朝上,而女人的尸身则会嘴冲下。”

但从另一句引文来看,男女的分别并不绝对。在文艺复兴时代的思想文化重镇萨拉曼卡,贵族乃至市民阶级的女子进大学接受教育算不上奇闻异事。在某些方面,路易莎有些像三国时代魏文帝曹丕的皇后甄氏。甄氏三岁就死了父亲,九岁就喜欢看书,哥哥半是打趣半是劝诫地对她说:“汝当习女工。用书为学,当作女博士耶?”两人同样死于非命,路易莎死因不明,但可能是“时疫”或下毒,甄氏则因失宠有怨言,以至于被丈夫赐死。知识没有改变她们的命运。

阴云不曾将她压垮

《女教授》整体是按照时间顺序讲述的,只不过采用了POV的叙事手法,也就是为路易莎一生的每个阶段安排一个不同的叙事者。但也有一个唯一的例外,那就是她的濒死时刻。

从史料角度看,路易莎只存在于他人的只言片语中,甚至她的逝世年份都是间接推断出来的。1527年底,她的母亲留下了遗嘱,里面没有提到路易莎的名字。因此,路易莎最晚死于1527年。暂且不管她具体的去世时间,那无关紧要。重要的是,比利亚尔基德没有按部就班地将最后一章或几章来叙述路易莎在病榻上说了什么,而是将她去世前的那一晚按照时间顺序拆成8个部分(下文中称为“引子”),全部采用第三视角,放在每一个POV的开头。

有几个引子有明确的暗示。以第四个引子为例,当时路易莎的母亲在床边的椅子上小憩,路易莎则浮想联翩:“如果一切能够重写,那该多好啊。那她一定会选择另一种活法。但她无法指望得到任何人的帮助,尤其是他的帮助。”而紧接着的POV人物正是“他”,也就是她仰慕的恋人罗哈斯。

在这里,路易莎是一名无忧无虑的大学生。即使在那时,女性与大学也并非绝缘。不过,对大部分女性来说,教育只是一种对婚配和养育子女有益的素养。说得市侩些,与今天一样,适当程度的教育是女性在婚姻市场的加分项。因此,以求知为志业的路易莎在当时无疑是异类。但透过罗哈斯的眼睛,我们看到路易莎畅谈《卡斯蒂利亚语语法》和当代人文学者对古典文本的解读,享受着“分享大学经历的乐趣”。

事实上,前半本书的引子给人一种哀而不伤的追忆色彩,开放而富有希望,颇有“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻”的况味。然而,源头的低浅水网很快就被逼入夹逼之间,陷入深狭凶险的单行道。

病榻上的路易莎开始追问母亲一个无解的问题:你当初为什么离开我们?母亲给出了答案,路易莎不相信,母亲知道路易莎不相信。路易莎告诉母亲自己有一个私生子,而他此时恰好来到了大门口。与引子构成的独立单元一样,《女教授》后半本的正文也笼罩在压抑、暧昧、困惑乃至绝望的气氛中。与围绕教授选任和教务调查的阴云相比,就连逼迫路易莎暂离大学的黑死病都显得不那么可怕,至少没有吸走她那无可战胜的信心。

阴云的高潮是她的最后一课。在她上完课后,学正(主持和组织教师团体各项事务的官员)径直走进教室,向她宣读敕令:她不再担任萨拉曼卡大学的文法教授。“任何女性都不得出现在课堂中——无论是作为授课的教师,还是作为听课的学生,否则学校将承担一笔罚金。”

一直欣赏和庇护着的伊莎贝尔女王,早在7年前就崩逝了,当时在位的西班牙君主是她的外孙卡洛斯一世。他还有另一个名号:神圣罗马帝国皇帝查理五世。不过,被大学开除并不意味着她放弃了教育事业。墙内不给她一席之地,她便办起了校外补习班,直到最后病倒。

不过,恰恰是在她担任教授的最后一年里,出身豪门的学生马塞洛记录下了她在台上的耀眼光彩。马塞洛是真心尊重路易莎的学生之一。当朋友放肆地说路易莎“是个疯子、一个不正常的人”时,马塞洛立即做出了回击。之后路易莎接受调查时,马塞洛也积极地打探消息,尽管他改变不了结局。

在一堂课上,她选择了古罗马文学家西塞罗(Cicero)的名篇《论至善与至恶》中第1卷第10节中的一段,主题是古希腊哲学家伊壁鸠鲁(Epicurus)对快乐与痛苦的思考。“人们拒斥、厌恶、躲避快乐,并不是因为它是快乐本身,而是因为那些不知道怎样合理追求快乐的人遭遇的是极其痛苦的结果。”

在用拉丁文诵读一遍后,她请学生将这段话翻译成母语卡斯蒂利亚语。一位学生不慎将“结果”错译为“状况”,立即被路易莎纠正。这个区别看似微小,却直接涉及全段的核心论点:不合理地追求快乐之所以是错的,不在于本身或立即会造成痛苦,而在于最终会造成更大的恶果。

考虑到西塞罗刚刚经历了如同礼崩乐坏的内战,又遭丧女之痛,而且不久将在新的内战漩涡中失去生命,他独自在海岛上写下的这段文字无疑是富有深意的。如果路易莎只是照本宣科地讲一遍,学生恐怕只会感到空洞和漠然。但经由翻译和比对,学生不得不给出自己的解读,然后在介入、纠正或自我纠正中,仿佛亲身回到那个西塞罗与孤独为友的夏天。

除了文本解析外,路易莎吸引学生注意力的手段也相当高超。她掏出一张对折的羊皮纸,上面的文章没有一个学生能读懂。她告诉学生,这段话其实正是从刚刚解读的西塞罗选段改成的,是印刷厂用来给客户展示字体和排版效果的样章。改得文意不通是有意为之,免得让内容分散客户的注意力。事实上,这篇文章一直使用到今天,包括微软的Word和苹果的Pages。路易莎的见识来自她与一位印刷厂主女儿的终身友谊,两人的交往令人动容,尤其是在路易莎濒死的终章。

ABOUT / 相关报道