作家西西去世:在“我城”香港坚守严肃文学

进入3月,久负盛名的香港国际诗歌之夜系列活动启动。这次选择以“西西·春望”为主题,邀请包括石江山、费正华、王家琪、廖伟棠、刘伟成在内的12位海内外学者、译者、诗人、作家、歌剧艺术家,共同纪念这位为香港本土文学做出卓越贡献的作家。

死亡往往会让作家成为一个更具体的存在:他的种种轶事经此升华为传奇,变成给传记作者增色的花边。但同时,死亡也将作家抽象化为符号。斯人已逝,唯余作品在世间回响,漆在书脊上的姓名一时间被蜂拥来的读者追索,却少有人记起他生前的哀乐。

2022年12月18日,作家西西(原名张彦)因心脏衰竭在香港逝世。有关她的人生、作品,有关她热爱的“我城”,在这个冬天似乎都变得枯槁如绳结。

与她在港台两地取得的名声相比,她在内地知名度似乎偏低。纵使自1993年至2006年,她的散文已入选香港中学会考中国语文科26组范文,伴随数代香港人的成长;她的代表作《我城》,也在《亚洲周刊》评选的廿世纪全球华语中文小说100强里位列第51名。读者对香港文学的认识,很大程度上被金庸等通俗小说家一叶障目。

诸如也斯、西西等作家,一直坚守严肃文学创作,较少为市场左右。他们确立起香港文艺人的经典形象:不单写作诗歌、小说,也涉足评论、艺术创作,撰写专栏、做编辑、组织文艺活动,同时亦不断逾越文类间的边界,不断以自身为节点,连接文学与社会,并始终保持着旺盛的创作力。

即使在罹患癌症的晚年,西西也从未停止笔耕。2015年起,她在《明报周刊》开设《我的玩具》专栏;2018年,她整理出版了《候鸟》的姊妹篇《织巢》;2021年,即她逝世前一年,更是有一部24万字的长篇历史小说《钦天监》付梓。

与城市一同成长

要追溯这位多面作家的前史,我们的目光要稍稍离开她的“我城”香港,来到1930年代的上海。1937年11月9日,西西出生于浦东。随时事日渐动荡,他们一家不断迁徙,先是居于英租界同孚路(今属静安区),抗战结束后迁往邻近静安寺的大西路(今延安西路)暂住。

西西的父亲张乐,在上海时曾当过业余足球裁判,因此结识了当时的足球名将李惠堂。后经李惠堂介绍,张乐得以在九龙巴士公司任稽查员,并兼任九巴甲组足球队教练与足球总会的裁判员。西西文章中对地名、街道、城市地景的痴迷,可以说受到父亲很大影响。自小随父亲出入球场,也为她日后的球评写作打下基础。

1950年,西西13岁,随父母离开上海,前往香港,几经辗转,在九龙土瓜湾定居。一家人租住于美利大厦,一间典型的港氏蜗居。据何福仁讲述,从《我城》到《哀悼乳房》,这些作品都是西西居住于美利大厦期间,搬张小凳到洗手间里,凑到一张逼仄的折叠桌前,一笔一划写下的。

彼时香港已逐渐从战争中恢复元气,距1941至1945年噩梦般漫长的日占时期已有5年。在那期间,一度繁华的湾仔、红磡等地被盟军轰炸机摧毁,日军滥杀无辜,香港流失近100万人囗。

1945年8月30日,英国海军夏悫少将抵港,重新宣示英国在香港的治权。是次城市易手,将香港历史一分为二。随着帝国主义政治的退潮,法国在印度支那、荷兰在印尼都企图重建殖民统治,但都以惨败收场。

受此压力,港英政府逐步废除了原本针对华人的规定。如1844年后开始实施的宵禁政策:华人晚上仅可在规定时段外出,且必须携带提灯及“灯纸”(夜间通行证)。1858年黄胜出任首位华人陪审员之前,香港法庭上除了被告席,其他地方几乎没有华人存在。

但从1950年代,香港亦开始摆脱殖民文化,在本地的泥泞中寻找自我的闪光。而人们在一片瓦砾与硝烟中重建城市,就像将被不速之客碰落的拼图再次组合,并加入图纸之外的新的文明碎屑。所以,我们不能依先入之见,单纯将香港文学归为殖民地文学。

香港作为贸易口岸的便利位置,淬出了它文化的成色:多元且互相交融。概括说,中国的物件被西方化,西方的精神亦被中国化。譬如胃,它大抵是人身上最难被殖民的地方。走进一间港式茶餐厅,点一份牛排,若非特意说明,则一定是全熟,而非欧洲人习惯的三分熟。用中国文化调理出来的胃,中意软糯的触感、悠长的回味,连同从食材的言筌之外榨取的意,却难以接受生食的直截、粗粝、血与汁水在其中调和的韵律。

如同生食,西方思想传入香港,依然会被再次加工。西西早期的创作,书写徙置区生活的《东城故事》,即受萨特存在主义与欧洲电影影响,采取电影的转场技巧组织叙事。不过,西西本人对早年的这些“四角子小说”很不满意,认为只是应邀之作,是某种“观念的移植”。

战后,不单有流失人口回迁,还有大量新移民涌入,香港变得越发拥挤且鱼龙混杂。1953年,石硖尾寮屋发生火宅,致5万人无家可归,政府遂开始在香港兴建大量徙置区及其他公共屋邨。不过西西一家所在的土瓜湾处境很尴尬,虽毗邻红磡,但老一辈香港人隐约间仍会有种“红磡是城,土瓜湾是乡”的感觉。

唐宋时期,土瓜湾就有村落与墟填,但该地发展一直较慢。《中英北京条约》勘定的香港地图中,该地被归为不毛之地,滞留在九龙半岛东边的犄角上,与攀满喧声的西侧尖沙咀等地恰成对比。直到1960年代、1970年代,诸如香港元兴电机织染厂、祯昌染布厂、立泰制造厂有限公司、新联机器厂之类的制造业企业纷纷涌入土瓜湾,西西童年时生活的地方,才渐渐有了生命力。

香港土地狭小,工厂常挤在火柴盒般的写字楼内,称为“工业大厦”。从那里,闷在大厦体内的工业噪音让生活骚动起来,与红顶小巴飞速驰过的声音搅在一起。西西在散文《土瓜湾道》中写道:“旁边是一座工业大厦,也算相貌堂堂,楼下的赛马会往往挤满了人,许多人没有忘记,有一年大厦的平台忽然倒塌,伤亡惨重。”

不像托尔斯泰之类家境优渥的作家,很大程度上,她青年期的写作是为了贴补家用。西西有一个哥哥、两个妹妹、一个弟弟,一家七口全靠父亲的收入支撑。在香港,她入读协恩中学,购置课本、参与家政课的额外费用常让她苦恼,所以她希望借投稿赚取些许零用钱。

最初一首十四行诗,发表于1952年创刊、1954年停刊的《人人文学》。《人人文学》由人人出版社出版,力匡、孙述宪(夏侯无忌)等香港著名作家常在上面发表作品,但也开设《学生文坛》栏目吸收学生投稿。

这首诗是她文学的起点。一个贫穷、孤独的“异乡人”,缓慢而有力地在文字中建起她的故乡,她逐渐生出身为香港写作者的自觉,她的心灵也逐渐能够在此地扎根。

通向“我城”的导览图

望向课室之外,时代正急速变化。

1930年代大批内地文人南下香港,文坛一派繁荣。当时香港有四大副刊,茅盾的《立报·言林》、夏衍的《华商报·灯塔》、戴望舒的《星岛日报·星座》和萧乾的《大公报·文艺》。1949年后,这批文人大多北上,香港本土文学却尚未建立。

1950年春,美国大使吉赛普访港,香港开始兴起所谓“绿背文学”,即受美国资金资助的文学。譬如,《人人文学》就从不讳言他们与美国新闻处的关系,甚至在首期刊发该处处长R· M·麦卡锡的小说《北方的故事》。当然,为生计所困的西西,此时并不需要知晓文坛的种种秘辛,她首先要做的,就是生存下来。

1957年,她进入葛量洪教育学院(今香港教育大学)。毕业后,她辗转于各官立小学任教,其中工作时间最长的是农圃道官立小学。

小学教师这份工作,既需要启迪人心,也需要培养纪律与秩序的意识。就像在校园内天蓝色的迷你篮球场上总会漆着一条黄色直线,集合时教师会引导孩子们在黄线内排队。这份工作的诸多元素,也被她用在自己作品中,从而产生一种学界称为“童话写实主义”的风格。

在西西初入职场的1960年代、1970年代,港英政府规定教育学院毕业生只能在小学及初中执教。薪资、福利、升职机会,较持有大学学位的同行都缩水不少。故1970年代初,曾有一次长达两年的教师罢课维权运动,为文凭教师群体争取更公平的薪资待遇。

西西亦积极参与其中,即使当时她已有相对稳定的教职。到了1979年,因香港教师饱和,教育署准许教师提前退休,西西便申请在该年度退休并获准许,正式开启职业作家的生涯。

她的写作,与教育事业几乎平行发展,却是以高速度、高密度生长出来,如同雨后的一株芦笋。诗歌、小说、散文、童话、翻译、电影剧本,她都有涉及。从1960年代开始,她便在报纸上开设专栏,如《天天日报》上的童话专刊,《中国学生周报》上的《电影与我》专栏等。

2016年,台湾的洪范书店出版了她1970年代的专栏《我之试写室》。重印旧稿,作为纪念,仿佛她暮年的声音与早年的声音扣合在一起,而她的开始亦构成她的结束。其中有一篇《何不说不》这样写道:“世界上最容易说的一些话就是:好吧好吧。不错不错。对的对的。很少人愿意说:不好不好。不对不对。并不并不。”

于是她喃喃地说“不”。接续她专栏的亦舒,日后以通俗小说闻名,西西却很少写这些红火的文字。不过,她虽然对过度迎合读者的写作方式说“不”,但仍尽力不让她的作品与普罗大众脱离接触。

《我城》最初同样以连载的方式发表,自1975年1月至6月,这部作品不断在《快报》上刊登,如同茧吐出丝结成蛹。这个比喻之所以成立,是因为在后续不断的修改、再版下,《我城》原本散漫的游丝渐渐显出蛹一般坚固的结构。

1973年3月,素叶出版社的初版仅6万字。1986年3月,台湾允晨文化的二版则扩充近一倍。而1996年9月素叶的第三版、1999年8月洪范的第四版及2010年1月广西师范大学出版社的第五版,都是16万字的改定本。

与存在主义时期的沉重相比,《我城》显然是轻盈的,以“我”为经、以“城”为纬细细编织起来。它有着童话的底色,却也折射出现实的斑斓。它的风格不是安徒生式的质朴,也不是王尔德式的瑰丽,却是大胆地展开形式实验,将手绘图像引入文本。这一技巧大抵来自她与她学生相处时的经验。西西绘制的图像让人想起识字课本中的简笔画,而文字与图像结合,也能够传递一些更普适的意义。

典型的童话往往和梦一样,是一种欲望的代偿,而《我城》的内核是一个困局。当书中“我”回望过去,那些关乎民族、国家的宏大叙事变得模糊,“我”变成了一个没有国籍只有“城籍”的人。就像被溪水冲刷的落叶黏在一块磐石上,“我”背对着时代,不断漂泊,不断诘问,但最后落叶发现自己原已被石头内化为它的一部分。这城市保存“我”,就像化石合抱着诸多生命的残响。而“我”即使出走,念兹在兹的仍是“天佑我城”。与父辈流寓香港时的无根状态不同,西西这一代人已建立起对这座城市的认同感。《我城》正是这一代人的声音,而面对所谓“九七大限”,他们多少心有戚戚。

1975年是西西丰收的一年,这一年她还做了另一件影响香港文坛的大事,那就是和也斯一起参与创办了文学周报《大拇指》。

1973年,也斯在《中国学生周报》主编《诗之页》栏目,这被他追为“年轻一代本土作家冒出历史地表的开始”。不过《诗之页》出到十期之后,便在1974年停刊,而《大拇指》则接续《诗之页》的精神,于1975年10月24日创刊。刊名源自丰子恺的一句话:“大拇指模样最笨拙,做苦工却不辞劳苦。”

由《诗之页》到《大拇指》,再到后来的《素叶文学》,构成一条香港本土文学发展的轴线。形成了所谓“生活化”美学,若将也斯被选入香港中学课本的《给苦瓜的颂诗》,与余光中《白玉苦瓜》比较,就可见一斑。前者只写苦瓜作为“物”,勾勒其形象,后者则将苦瓜作为文化的图腾与象征。

西西时常在这些刊物的幕后工作,不过在也斯赴美留学后,她也不得不走向前台。

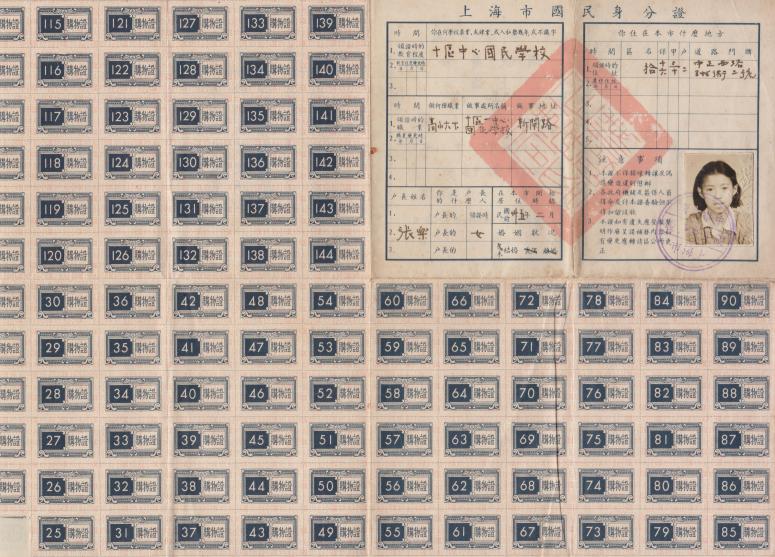

西西上海国民身份证

以缝熊之手缝合时代的寂寞

1978年冬,曾创办《罗盘》诗刊的周国伟、何福仁,与西西、张灼祥、辛其氏等人,聚在张灼祥家中,为即将诞生的、属于他们自己的出版社命名。席间,他们谈到李白的出生地素叶城(碎叶城),一致认为以此为名十分妥当。不仅因为透过与李白的连接,这个词有了历史的纵深感,更现实的原因是资金紧张,最初他们只准备先出版一些数页的小册子,而“素叶”,与“数页”正好谐音。

也许在这次聚会中,她会想起当初《大拇指》办到第13期时,编辑部预备检查一番债务情况,由下次出席会议的同仁共同承担。这是一道选择题:出席或缺席,缺席者不必负债,代价是缺席人数过多,《大拇指》或将会解散。到了约定的那个晚上,所有《大拇指》的同仁都来了,甚至还有新人慕名而来。

文学在完全的自由放任之下,有时会被市场挤压,但它依旧可以凭作家与文学爱好者们的韧性寻得一小片园地。于是有了素叶出版社,这家出版社运营成本极低。编辑没有薪水,作者没有稿费,出版基金来自发起人的月捐。不过,尽管十分困难,西西等人也坚持下去,甚至在1980年6月,又同样以月捐的形式集资创办了《素叶文学》。

几乎每期《素叶文学》中,西西都有小说发表,她的不少名作亦在该刊首发。1983年,原刊于《素叶文学》的《像我这样一个女子》,即被台湾《联合报》转载,并获当年《联合报》最佳小说推荐奖。这部小说以一个在火葬场打工的女子的口吻,讲述她由职业身份而来的被厌弃感。

自此,台湾文学界开始注意到这位作家,她在台湾的知名度甚至超过在香港本地。有论者认为,这正如香港优质的工业品往往倾向于外销,因此在本地很难找到,香港本土文学亦是此“墙里开花墙外香”的情况。

但也正是因为香港作为贸易中转站的功能,使得香港作家可以同时吸收内地与台湾文学的营养。1987年、1988年,西西应台湾洪范书店之邀,主编四卷《八十年代中国大陆小说选》,其中包括张承志、韩少功、史铁生、贾平凹、王安忆、余华、莫言等作家的作品。

洪范书店是一家专出纯文学作品的出版社,由诗人杨牧、痖弦等人在1976年成立,取名自《尚书·洪范》,并由台静农题字。它也是西西在台湾合作最多的出版社。

文学在这个时代大抵是寂寞的,就像盐粒悄然融进食化之中,赋予它滋味,但食客浑然不知这少许晶莹剔透的种子,不知它们暗暗注释着我们的味觉,改变我们看世界的方式。

西西的文学创作与活动,就像一根引线,不仅让两岸照见彼此,也是她缝补自身,不断变容的尝试。不像张爱玲、白先勇,她没有鲜明的文体特点,而是依作品、依人物而改变文字风格。如她在《哨鹿》中写乾隆出场,便会用上长达五六页的密不透风的排铺,模拟皇家生活的压抑与豪奢。

不过,当1989年她不幸罹患癌症时,这种缝补不再是一个隐喻。虽然经过医治后,她暂时康复,却并未复原。10年后,因为后遗症,她写字的右手彻底失去功能。于是她改用左手写作,起初她只能在白纸上写下歪斜难认的大字,反复训练后,才终于能把字关进10乘10的格子里。

她尝试过用各种方式治疗右手,包括练习太极剑与做玩具屋。在空旷的篮球场上,她舞动双手,尽管力量也逐渐从手掌中流失,创造力却如智慧女神从额间诞生、停留,从未衰减。所以,在1989年那张练习太极剑的照片中,面对镜头,她依然是和蔼地微笑着。

2000年,她开始学习制作布偶、毛熊,这成为伴随她余生的爱好之一,并被她写进散文集《缝熊志》。如同写作,缝熊也是她与世界对话的方式。她会给毛熊制作各类古装,给它们在中国历史中找捞出一个又一个有厚度的名字作为它们的绰号,如司马迁、水浒英雄。她也会带它们出席各类书展,或让它们远行,去非洲,完成文字暂无法完成的任务,陪伴那些贫穷的孩子。

晚年的她总是能从自身经历出发提炼出作品,无论是建基于患癌经历的《哀悼乳房》,还是关于玩具屋的《我的乔治亚》。她以缝制毛熊的同一双手,缝制文学与人生,她和她的城市,不断穿过燃烧的荆棘,也终于在此刻得到休息。

西西在厨房旁放一小凳,在凳上写了《我城》、《美丽大厦》、《哨鹿》、《哀悼乳房》等等许多小说,还写出诗集《石磬》。

ABOUT / 相关报道