两百年前的女性“壮游者”

对于现代人来说,旅行乃是人生中的一大乐事。一个人走在路上,可以忘却一切烦恼,摆脱世间繁琐事务的牵绊,能够将俗世中所有的庸常和营碌统统抛诸脑后。去哪里其实并不重要,重要的是走在路上的感觉,是沿途的风景,是旅行本身。

古代人也莫不如此,只是限于各种主、客观条件,古代人的旅行远不如现代人来得方便与快捷,这当是不争的事实。尤其对于古代女性,旅行更称得上是一件极为奢侈的事情,她们不仅需要面对更多的困难,而且需要付出更大的代价,也因此更容易受到世人的瞩目。

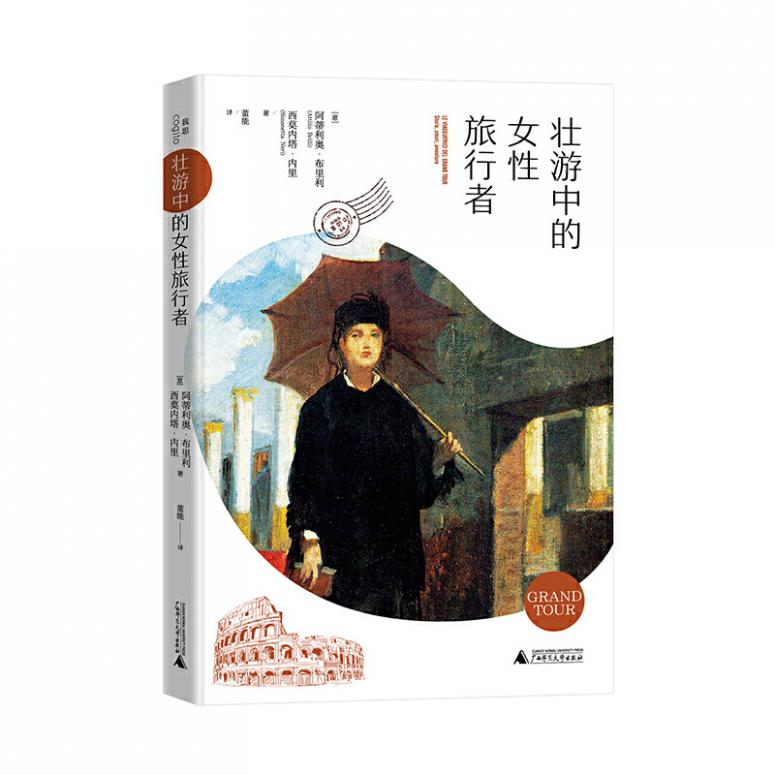

意大利作家阿蒂利奥·布里利和西莫内塔·内里联手创作的《壮游中的女性旅行者》,是一部讲述十八世纪至十九世纪间欧洲女性旅行者故事的作品,作者之所以将女性旅行者的旅行故事称作“壮游”,自然是与当时的时代背景分不开的。

首先,十八世纪的欧洲女性与同时期的中国女性颇为相似,大多将生活的重心倾向于家庭,“接受束缚重重、古井无波的家常生活是通常要求妇女做到的美德”。其次,彼时女性旅行者需要面对的外部条件乃是非常简陋的,无论是交通工具、通讯设备、道路状况,还是沿途的饮食和住宿,乃至因为战争、治安、疾病等原因所带来的各种安全隐患,都是女性旅行者不得不面对的重大难题。因此,十八世纪至十九世纪的女性旅行的确带有一丝豪壮与激越的色彩,非“壮游”一词,实不足以冠之。

虽然对当时的女性来说,旅行就像是一场探险,但刚刚经历了拿破仑时代的狂飙突进,欧洲各国骤然迎来和平,渴望出走,渴望旅行,回归旧日的风俗,享受几乎被忘却的快乐,已成为每一个欧洲人共同的心愿——当然,其中也包括许多敢作敢为的女士。

女性旅行者大多属于世家大族和豪富人家,尽管相对于人数众多的男性旅行者,她们只属凤毛麟角,但她们并不甘于自己被禁锢的命运,渐而主动充当起壮游中的女性新主角。

对于她们的偏见也是在所难免的,因为当时的女性仍然属于“第二性”,世俗中人大多戴着有色眼镜看待这些女性旅行者,讥讽她们像傻瓜一样盲目瞎逛,无聊文人更是推波助澜,甚至不断发文影射她们是道德败坏的女人,这种恶意的揣测充斥于当时的低俗小报之中。

但风气既开,女性旅行已经不可遏止。这些女性旅行者不仅有机会、有理由、有条件参与到方兴未艾的旅行大潮中,她们同时也在旅行中增长见闻、提升文化素养,进而充分显示出各自的兴趣和爱好,展示出自己才华横溢的一面。

最早完成壮游仪式的女性先驱

杜·博卡日夫人是最早完成壮游仪式的欧洲女性之一。1757年4月25日,她和担任法国财政部专员的丈夫约瑟夫·杜·博卡日一道登上马车,开始了她的亚平宁半岛之旅。他们的马车刚刚驶出巴黎,便遭遇了一场突如其来的暴风雪,夹杂着的冰雹击打着马车的顶棚,车窗被弄得模糊不清。经过第一家驿站旅店之后不久,他们的豪华马车的一只前轮突然被撞碎,面对着种种不祥之兆,这位宣称自己是伏尔泰之友、迷信之敌的女旅行者并没有打道回府,而是执意挑战命运,下定决心和与之相伴的种种恶兆一路前行。

在欧洲大多数的旅行者心中,意大利无疑既是一个胜地,又是他们旅行的首选之地。意大利以为数众多的文物古迹享誉欧洲,令欧洲的贵族和富豪们心心念念、魂牵梦绕。博卡日夫人的亚平宁半岛之旅,即是从都灵前往威尼斯、博洛尼亚、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯,并取道安科纳、里米尼、帕尔马和热那亚返回法国。

在这一年中,博卡日夫人曾经被圣马可广场上洋溢的狂欢气氛深深吸引,也曾攀上圣彼得大教堂圆顶的金球位置,饱览乡村、丘陵和城市的壮观美景。她谴责这座城市大量利用古代废墟建造新建筑的恶习,抨击整个欧洲的贪婪欲望,并骄傲地宣称,每一位成年女性都有权利参与命中注定的壮游。直至一个世纪之后,博卡日夫人的旅行观察仍然保持着重要的参考价值。

安娜·米勒则是一个好奇心强、文化知识渊博的女性,且具有一种强烈、坚决的性格,她享有作为一位女性编撰第一份意大利导览手册范本的殊荣。那是1770年,安娜·米勒经由传统的半岛路线,从蒙切尼西奥山口出发,取道都灵、热那亚、博洛尼亚、佛罗伦萨、锡耶纳、罗马,抵达那不勒斯,再从罗马返回,绕行洛雷托、威尼斯、维琴察、维罗纳、米兰,重新回到都灵。

除了饱览自然美景之外,她还考察了古代和近代的建筑纪念碑、宫殿、别墅、花园,并作了巨细靡遗的综述。她曾经在佛罗伦萨经历了地震,声称自己的床“被抬了起来,突然又倒了下来”;她曾经在埃尔科拉诺跌进了一处许多个世纪以来始终被封闭的遗迹,工人们赋予这位外国女士第一个观望的殊荣,她却不小心失去了平衡,跌倒在那座被时间封锁的阴暗洞穴里。

在亚平宁山脉的心脏地带,安娜·米勒详细记录下有关意大利“风俗、习惯、古迹、绘画”等方面的内容。她在一张白纸上画下了连绵耸峙的群峰轮廓,并绘制了道路网的草图,以及包含换乘驿站在内的旅店名单,她这么做自然是为了突出旅行的冒险性质,却使得源源不断且相对安全的乘坐马车变得可能。

女性旅行者的出走与逃离

对于相当一部分女性旅行者而言,旅行不仅是一次壮游,同时也意味着出走与逃离。在伦敦,海丝特是一个声名狼藉的女人——所谓“声名狼藉”,是因为海丝特原本是伦敦的公众人物,一位富有且地位很高的寡妇,却在年事已高之际,下嫁给一个意大利音乐家做妻子。他们的婚礼既突如其来,又出人意料,而海丝特的远走高飞,即是为了逃离因为她的婚礼所引起的丑闻喧嚣,她的蜜月旅行既是一场不折不扣的逃亡,又是一次自愿摆脱伦敦社交圈的自我放逐之旅。

伦敦的达官贵族们普遍认为,海丝特的这一决定明显带有某种失心疯的特征,甚至有人预测,那位迎娶了海丝特的意大利音乐家用歌喉取悦了她,然后会毫不犹豫地挥霍掉她所有的财产,而一旦激情让位给理智,她就会流下苦涩的泪水。

但让这些预言家们大失所望的是,海丝特与音乐家新郎的热恋状态并没有减退的迹象,相反,他们在米兰逗留了半年之后,接着开始了一场纵贯半岛之旅。海丝特一路上收集各种观察,并转录于自己的私人日志上,其中充满了各类随兴所至,却又趣味盎然的细节。

正是通过旅行,尽情享受自得其乐的田园生活,海丝特淋漓尽致地展示出她那复杂个性中自相矛盾的特征:或不顾一切地冒险的一面;或思乡恋土的温情的另一面。而她的旅行日志则呈现了一位自认为世界公民的女性形象:开明、求知欲强、宽容、富于普世主义精神,用来证明她清醒、自主的决心以及文化修养,字里行间,似乎已经完全消除了背井离乡之感。

与海丝特的境况相似的,还有法国女画家维热·勒布伦。但与海丝特不同的是,勒布伦并不是因为个人生活的原因而背井离乡,因为与王后玛丽·安托瓦内特有恩遇关系,她沦为法国大革命的一场猛烈的诋毁运动的受害者。出于无奈,她只能隐姓埋名,匆匆逃亡。是意大利的美景使勒布伦枯木逢春,缓解了她人生中最为苦涩的时刻。她说,只有生活在罗马,才能够抚慰——至少是部分抚慰——她抛下故国、家人以及许许多多她深爱的朋友和同伴的痛苦。

同样是在罗马,勒布伦“如有神助”地工作,她深知在失去了全部财产后,她必须确立自己的身份,并时刻准备“东山再起”。勒布伦本来不打算撰写回忆录,是一位朋友提醒她:“女士,如果您本人不做这件事,在您之后将会有别人去做,上帝才知道他们会写些什么东西。”勒布伦因此留下了自己的回忆录,从而详细地“描摹了一位能够借助其艺术、从人类所能牵涉其中的最不幸状态中收获颇丰的女性的意大利以及欧洲之行”。

女作家笔下的旅行

“一般来说,远行有时候让人忧伤,有时候又让人兴奋,取决于人们是怀着希望还是恐惧去看待变幻莫测的命运转折。”德·斯塔尔夫人于1804年12月在三个女儿以及她们的家庭教师的陪同下从瑞士出发,开启了她的亚平宁半岛之旅。她希望从旅行的经历中获取灵感,写作一部具有少年维特特征的小说。正是这个念头,促使她去描绘一个相当不一样的意大利。

在回忆的过程中,斯塔尔夫人的构思逐渐成熟。她思考着人类变化无常、躁动不安的感觉,写下了这样的开场白:“尽管众说纷纭,但旅行是人生中最悲伤的快乐之一。”而她的小说中感性的情节,则恰恰有助于消除一般旅行者所传述的有关意大利城市刻板和常见的印象,从而凸显出这些城市的独特面貌与氛围,引导他们抛开先入之见,去发现这个国家的古代和近代的文明。

同样作为一位写作者,凯瑟琳·威尔莫特更加关注旅行中的细节。她有一双机敏、锐利的眼睛,善于捕捉很容易被人忽略的细枝末节,被人称作“法国领土上的爱尔兰冒险家”。

在逗留巴黎的九个月中,官员、外交家、贵族、艺术家的形象都被凯瑟琳的笔固定下来,她不仅写出了他们外在的面貌,同时也写出了他们内在的气质以及惯常的仪态。另外,凯瑟琳沉迷于巴黎的隐秘角落,比如舞厅、咖啡馆以及廉价的儿童戏剧、驯狗和驯熊演出的场所,这都是她经常光顾的地方。

凯瑟琳还试图与江湖骗子、魔术师、小偷、妓女等城市边缘人接触,她认为,舞厅、咖啡馆之类的隐秘角落最能看出城市的本质,而城市边缘人则能够展现出最典型、最残酷的人类性格。正是这些地方和人物,为她提供了真正了解巴黎普通人的习惯和风俗的契机,并使得她的写作能够力求实现一种纪录片式的意图。

除此以外,还有许多女性旅行者以地形学、历史学以及人类学方面独特的敏锐性观察和叙述而著称,另有一些女性旅行者则编制了从文献记录而言相当重要的绘图册或水彩画图册。

更加关键的是,旅行具有摆脱阴郁生活的特征,而且常常会转化为一种寻求解脱的举动,能够赋予女性旅行者自身存在的全新的意义和全新的动力。正是因为这样,旅行才成为她们宁愿奔波辗转并持之不懈的追求。

ABOUT / 相关报道