当城市成为一往无前的发展机器

2022/12/25 | 作者 姜昊骞

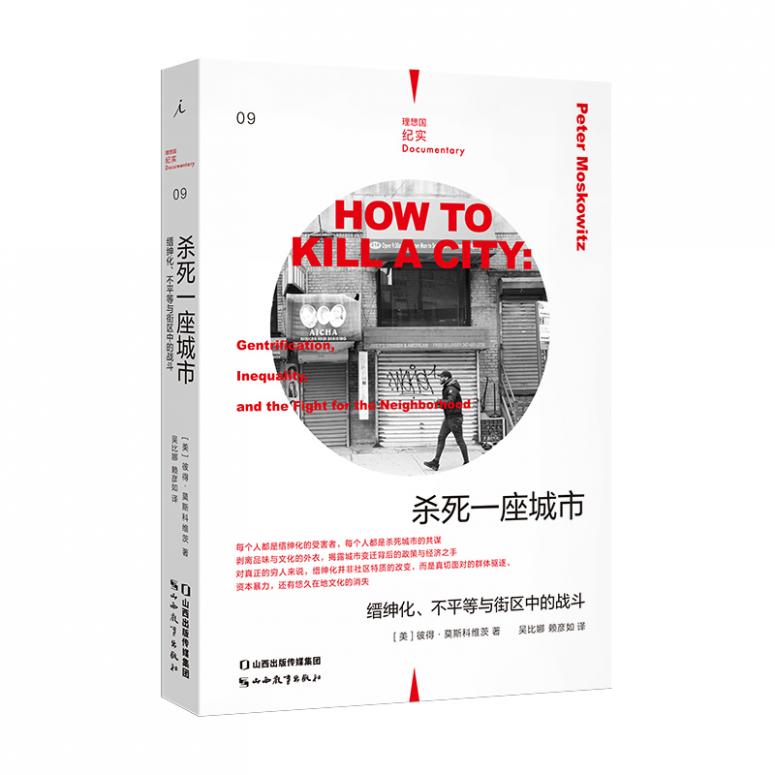

一条新商业街开业了,一个新楼盘开市了,一家老羊汤馆关了,一个老小区拆了……偶尔有一个朋友从北京搬去了漳州,这只是个人事业不顺罢了。这样的事情每天都在发生,连新闻都上不了。美国记者彼得·莫斯科维茨(Peter Moskowitz),在《杀死一座城市》中以四座美国城市为例,试图说明这些分散的事件并不是神秘的经济规律,也不是单纯的个人选择,而是特定城市政策的结果。

卡特里娜飓风后的新奥尔良,就是一个鲜明的案例。在高租金小区取代公共住宅、私立学校取代公立教育等因素的作用下,新奥尔良短短几年间发生了人口巨变。

既是挑战,也是机遇

新奥尔良(New Orleans)是一座美国南方城市,密西西比河从城南蜿蜒而过。最晚4000年前,包括奥尔良城区在内的一大片地区还是墨西哥湾的一部分,之后河水带来了沙子,沙积成岸,形成了今天新奥尔良城区所在地。随着河岸向两侧拓展,一部分海水被“包”了起来,不再与大海连通,于是形成了新奥尔良城北的庞恰特雷恩湖(Lake Pontchartrain)。因此,新奥尔良可以说是密西西比河的造物。新奥尔良地势低洼,最高处海拔7米,市区有65%低于海平面。自1718年建城以来,新奥尔良常年面临洪涝困扰,这一事实决定了城市的传统分布格局。

新奥尔良老城区,大体上是三层的同心半圆形状。最外层紧靠密西西比河,海拔虽然略高,可一旦河水泛滥,这里的居民就会首先遭殃;最内层地势低洼,排水不畅,每逢大雨便会内涝。唯有中层既有堤坝阻挡河水,地势也比较高,成为了富人和白人的首选家园,也是各种新奥尔良旅游手册中“历史建筑”栏目的核心地域。内层和外层虽然居住着相对贫困的黑人劳工阶级,也是爵士乐的发源地。

路易·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)是最著名的爵士乐手之一。20世纪初,小阿姆斯特朗迫于生计,要一边往红灯区卖煤,一边在附近的红灯区酒吧演奏。红灯区正位于外圈东北角法国区(French Quarter)的中央,法国区西北侧的特雷姆区(Treme)更是新奥尔良黑人最集中的地区。然而,在2010年的新奥尔良人口地图上,法国区几乎完全由白人居住。

事实上,这是自20世纪中期以来长期变迁的结果:白人从中层拓展到河滨的外层,从而形成了莫斯科维茨所说的“状似茶壶的白人人口分布区”。壶肚在中层,壶嘴远远伸向了东北面的河滨。与此相对,大量黑人人口搬到了城市的边缘——也许,不妨将他们称作被城市倒出去的茶水。这并不是自然而然的过程,而是城市开发的一贯方针的结果。2005年的卡特里娜飓风,正是一个绝佳的切入口。

飓风来临之前,由于疏散措施得力,新奥尔良80%至90%的居民提前离开了城市,直接人员伤亡不算太大。飓风过境数周之后,新奥尔良所在的路易斯安那州州长凯瑟琳·布兰科(Kathleen Blanco),在通稿中表示,“这次飓风是千载难逢的机会,我们不能让机会就这样流逝。”于是,轰轰烈烈的新奥尔良重建工作展开了。

新奥尔良重建局大楼坐落于奥雷塔·卡斯尔·哈利大道上,得名于推动种族平等的民权活动家奥雷塔·卡斯尔·哈利(Oretha Castle Haley)。1960年代初,为了挑战美国南方各州的种族隔离法,一些黑人专门搭乘不许黑人乘坐的跨州大巴车,被称为“自由乘车者”。新奥尔良的自由乘车者总部,就设在奥雷塔家。以她命名的大道,位于传统的黑人聚居区中央区。

飓风过境后,新奥尔良出现了大量空置旧建筑。重建局决定将其夷平,然后启动了一批以办公楼和高档公寓为主的综合体项目,其中至少有6个就在重建局所在的街道上。风灾过去大概10年后,莫斯科维茨在社会工作者阿莎娜·比加尔(Ashana Bigard)的陪同下,来到中央区,看到了一片欣欣向荣的景象:“新的跃层建筑(Loft)、两间新的小博物馆、一间咖啡店、一个表演艺术和放映空间、一家拳击健身馆,还有一间高级墨西哥餐厅,统统在这几年内出现在周遭五条街的范围内。它们在过去几十年里一直都是黑人经营小生意的店面。”

《杀死一座城市》中讲述了美国多座城市中的类似景观,但类似的“城市更新”在中国同样屡见不鲜。1990年代,我还不到10岁。当时,我爷爷住在一条名叫兴工街的街道上,是大连机车厂的工人宿舍区,全是四五层高的红砖楼。街道的一头有报刊亭,卖《恐龙》杂志,另一头是小游乐场,我记得有一个迷你旋转木马。一座红砖楼的底商卖一种名叫“太子包”的微型小笼包。现在,这一切叫做“大连福佳爱琴海购物公园”和“尚品天城”,街对面是“中央大道旅游文化购物中心”。与比加尔一样,我也认不出自己生活过的地方了。用市政府当年喜欢用的一句话来形容的话,就是“旧貌换新颜”。

作为少数坚守的土著,比加尔的经历要更加辛酸。在接受莫斯科维茨采访时,比加尔40岁。用中国的术语来说,她住在“回迁房”里。这片区域原本是始建于1940年代的圣托马斯公共住宅区。由于地势较高,卡特里娜飓风对这里造成的直接破坏并不大。但在飓风之后,始于1996年的重建工程迅速推进,形成了“河滨花园”社区。

除了更优质的居住与街道环境外,河滨花园与原来的公屋有两个主要区别。第一,租金贵了。比加尔租住的户型市价,在1200美元至1500美元之间。要不是她幸运地申请到了补助,她早已被扫地出门。第二,单元少了。圣托马斯住宅区有1500户居民,河滨花园则只有不到700个单元。在两者效应的叠加之下,原来的住户只能外迁到城市边缘乃至其他州。2013年,圣托马斯社区挂出的一条标语可谓一针见血,“我们黑佬在这里快待不下去了!”飓风大大促进了这个进程:有将近10万黑人在疏散到外地乃至外州之后再也没有回来。

只闻新人笑

2005年9月,专栏作家戴维·布鲁克斯(David Brooks),在《纽约时报》发表了一篇文章,题目是“卡特里娜不幸中的万幸”。文中写道:“如果我们重建房屋,让同一批人搬回他们的旧社区,新奥尔良就会跟以前一样破破烂烂、毫无章法……重点是吸引中产阶级家庭参与城市重建,吸引他们搬进来,即使知道他们的街区会有一些穷人。”

城市重建、城市升级、城市品牌……这些或新或旧的名词的核心出发点通常不是赶走穷人,而是利用或制造现成的成本洼地,然后打造高价值的高档地产。自然灾害通常只是起到催化剂的作用,关键在于找到更富裕的新住户支撑价值——或者说得更直白些,掏钱买房。

约翰和艾丽西亚·温特(John and Alicia Winter)夫妇,正是理想的新奥尔良新住户。约翰是一名宅家办公的软件工程师,艾丽西亚则梦想开一家日托中心。在以37万美元的价格买城东的一套房之后,来自英国的约翰和来自得克萨斯州的艾丽西亚,希望真正融入社区,为社区做出一些力所能及的贡献,比如志愿教居民计算机技术,或者为贫困家庭提供优惠日托价格。

但这些都改变不了一系列事实:从2000年到2013年间,当地房价提高了两倍多。精品咖啡厅Mojo的咖啡4美元一杯,街区集市的小汉堡6美元一个。当然,对于生活在中国大城市的年轻人来说,这个价格听上去也许并不过分。毕竟,北京Mojo中关村店的冰博克dirty售价35元,三里屯西区京港青年生活节上的便当章鱼肠38元一份。

温特夫妇并不觉得自己是任何邪恶力量的帮凶,但在接受莫斯科维茨采访时,约翰也犹豫地说道:“也许我们是改变社区的坏蛋,有时候我觉得有罪恶感,我好奇邻居们看到我时会不会想‘他们毁了社区’。”事实上,邻居们未必会对新来的人有什么恶感,也未必会反对政府吸引新店入驻的措施。毕竟,这里原本并不红火,更富有的新居民和新店面确实让老市区焕发了活力。但正如一位在当地经营了43年的黑人理发师所说:“结果迟早是:如果你的收入不够高,你就无法留在这里。”

难以留住的人不仅是老住户或者黑人,还有莱斯莉·海因德尔(Leslie Heindel)。她白天在母亲的房产经纪公司做文员,晚上在酒吧兼职打工。尽管她的母亲已经在新奥尔良站稳了脚跟,她自己却难以跟上新时代的脚步。随着房租与房价的飙升,她负担不起买房的首付。支撑起新一轮房价飙升的人通常来自外地,比如莱斯莉本人经常接待的纽约和洛杉矶人。在某种意义上,莱斯莉的工作是在一步步把自己往火坑里推。

城市人口迭代是一个波浪式前进的过程,根本的推动力是房价,直接的推动者是开发商。英国地理学家尼尔·史密斯(Neil Smith)提出的“租隙理论”给出了一种简洁而有力的解释。所谓“租隙”,就是一个地块的现有租金与潜在地租之差。以前面提到的圣托马斯地块为例,地块本身位置优越,邻近传统的富人区,有人愿意为之付出高额租金,比如后来一个月掏1200美元租房的人,但原有的公屋只收取象征性的租金,这便是租隙。

恰逢卡特里娜飓风大大降低了本就不高的翻新重建成本,于是在风灾仅仅四年之后,河滨花园隆重开盘。当然,即便没有飓风,租隙本身蕴含的经济力量也会稳定地推动房屋与住户的更换。租隙理论提供了一套寻找城市开发热点的工具,而且成功预测了纽约多个区域的城市更新进程。

然而,这并不意味着骂一句“资本作恶”就够了,政府同样扮演着积极而主动的角色。相对贫困的老居民过去之所以能生活下来,不仅是因为房价或租金相对较低,也是因为政府提供了公共服务。在卡特里娜飓风之前,新奥尔良的公立学校虽然表现难称理想,但尚且堪用。但在飓风之后的革新浪潮中,新奥尔良仅仅用10年时间就建成了全美国第一座全特许学校(类似于民办公助学校)的城市。

新制度为有钱有闲的家庭提供了更大的自由度与选择空间,但也为普通家庭增添了诸多不便。公共服务与房产价格的此消彼长之下,付不起钱的人一轮轮离开,付得起钱的人一轮轮迁入,这便是所谓的“缙绅化”。