无家可归的无罪者

摘要:布洛赫开始学习和创作的年代,横跨了第一次世界大战的爆发和终结,且处于二战前夕被经济萧条和战争再起之阴影笼罩的欧洲大陆动荡时期,传统价值濒于崩溃。威廉·巴特勒·叶芝的名句“一切都四散了,再也保不住中心”(1919年),可以总结这一时期的西方文明。而布洛赫恰恰生活在欧洲文化中心的维也纳,他亲身经历了“现代主义”的文化风潮从全盛走向衰落,奥地利社会(包括欧洲其他国家)的国民生活在一种麻木而扭曲的“狂欢”之中,似乎所有人都在等待希特勒的振臂一呼。

20世纪德语文学巨擘赫尔曼·布洛赫的一生颇有悲剧感,即使在他死后多年,读者依然寥寥,但这一切丝毫不能减损他的深邃,不能掩盖他的文学作品带给人类思想深度的贡献。

这位伟大的奥地利作家生活在20世纪上半叶的危机年代,与同为德语作家的托马斯·曼属于同时代人。虽然出身于犹太商人之家,他却追随兴趣的指引,在维也纳大学研习哲学和数学,并结识了哲学家维特根斯坦、心理学家弗洛伊德、诗人里尔克、作家穆齐尔等。他在20岁时接管家业,却由于受到文学的强烈吸引而毅然卖掉工厂,专心创作。1938年,他受到纳粹迫害,在小说家詹姆斯·乔伊斯等人发起的营救运动中获释,流亡至美国。晚年在耶鲁大学研究群众心理学。1951年5月30日因心脏病去世。

布洛赫的人生经历很是波折,这也影响了他文学写作的主题和精神风貌。这位曾在1950年获得诺贝尔文学奖提名的作家,从来不是一位躲在书斋里的写作者。从他45岁出版的首部重要作品《梦游人》,到后来陆续问世的《未知量》、代表作《维吉尔之死》,直至生前最后一部小说《无罪者》,无一不是旨在透过小说的眼睛质问时代的症结,即他最关心的问题——在价值失落的年代里,个体究竟该如何反思自我,并寻找出路。

观察批判“欢乐末日”社会的产物

布洛赫开始学习和创作的年代,横跨了第一次世界大战的爆发和终结,且处于二战前夕被经济萧条和战争再起之阴影笼罩的欧洲大陆动荡时期,传统价值濒于崩溃。威廉·巴特勒·叶芝的名句“一切都四散了,再也保不住中心”(1919年),可以总结这一时期的西方文明。而布洛赫恰恰生活在欧洲文化中心的维也纳,他亲身经历了“现代主义”的文化风潮从全盛走向衰落,奥地利社会(包括欧洲其他国家)的国民生活在一种麻木而扭曲的“狂欢”之中,似乎所有人都在等待希特勒的振臂一呼。

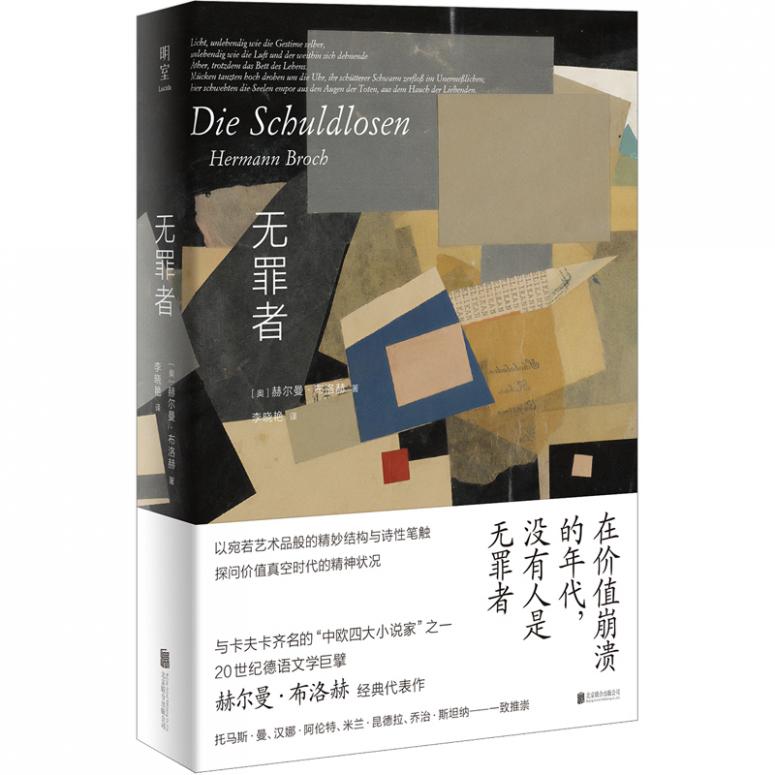

《无罪者》【奥】赫尔曼·布洛赫 著李晓艳 译明室Lucida·北京联合出版公司2022年8月

布洛赫将这种扭曲的社会氛围称为“欢乐末日”,即这样一种氛围:一方面人们感觉到传统世界已经结束,另一方面,他们又以一种寻欢作乐的态度来等待末日的降临。整个社会的精神面貌是下沉的,却在下沉过程中,享受着一种变态的堕落的快乐。其实,在一战终结之时,随着哈布斯堡王朝的寿终正寝,奥地利也破碎了,整个国家被一种喧闹的斗争和虚幻的亢奋折磨得快要崩盘。

《无罪者》即是对此种社会的观察和批判的产物。这不是一部一气呵成的书,而是布洛赫在出版商的要求下,在原来写于1917到1934年间的5篇小说基础上又构思了6篇新小说,然后把它们打磨成一个整体,全部置于诗体框架中的集成之作。故事发生在前希特勒时代的德国,以钻石商人A和W男爵夫人一家为中心人物,呈现了个体在价值崩溃时代的孤独、麻木与痛苦。

虽然是“合成品”,《无罪者》却是一部结构精巧、气质贯通的艺术品。小说开篇以短文《声音的寓言》统摄全文,继以1913年、1923年、1933年三个历史分段时期为故事的经纬线,展开对个体命运的叙述,且每部分之前都各有一篇诗体的《声音》,用一种神秘主义倾向的诗歌语言来概括每个时代的“灵魂噪音”。

1913年的故事里,钻石商人安德鲁和数学助理教师扎哈里亚斯粉墨登场。两人名字的首字母分别为A和Z,象征着德国所有的普通人。他们都恐惧回家,可称得上无家可归。A失去了母亲,将永远生活在寻找母亲(寻找家园)这一心理困境中。Z则是《无罪者》中“市侩”阶层的典型,他只知道运算问题,分配和组合问题,从来没在意过存在的问题,对于生存涉及的是生活方式还是代数公式漠不关心,他始终只追求“精确的结果”。失去存在的根基,Z的一生同样漂泊无根。

故事的主体部分来到1923年。A来到德国中部的某省会城市,遇到已经荣升参议教师的扎哈里亚斯,两人在酒吧里偶遇并展开了关于一战后德国民众生活危机和精神危机的讨论(主要是扎哈里亚斯喋喋不休)。此时A租住在W男爵夫人的家里,卷入了这个诡异之家的家庭矛盾。宛如女巫一般存在的女仆策琳,是促进故事发展的驱动力。

她逼迫A倾听她年轻时代的荒唐情史:因为妒忌女主人W男爵夫人,她就试图引诱W男爵,但是没有成功。后来她又和男爵夫人的情夫勾搭成奸。在男爵去世之后,策琳把男爵夫人和情夫生的女儿希尔德加德培养成了一个坚毅而古怪的女人,让她时刻“监视”并“囚禁”着男爵夫人的生活。A偶遇洗衣女工梅莉塔,而策琳居心叵测地安排两人共度两夜良宵。就在A将要被纯真的梅莉塔的爱慕而苏醒自我对真实生活的感觉之时,策琳和希尔德加德唆使梅莉塔自杀身亡。

1933年的部分是小说尾声,由两个故事构成。“石客”章节中,梅莉塔的爷爷来到老猎舍,与A进行了一番突兀却宛若天启的谈话,A认识到了自己的罪责,开枪自杀。“乌云飘过”章节描绘了扎哈里亚斯和希尔德加德在宫殿广场上相遇,此时纳粹的旗帜高高飘扬在广场上,预示着末日即将到来。

《无罪者》的故事情节简单,但全书并不靠情节推动。坦白说这是一本阅读感受“云山雾罩”的小说。然而在看似毫无逻辑勾连的字里行间,布洛赫杰出的思考能力得以彰显。虽然一个“纯文学”爱好者可以说读到了作者对爱情、金钱、孤独、两性关系等主题的思考,但小说最吸引人的地方远远超过了这些世俗主题,向上升至形而上,向下纵深至人类内心深处总被黑暗吸引的潜意识层面。

无辜者在道德领域的罪过

小说标题“无罪者”,虽不同于汉娜·阿伦特说的“平庸之恶”,却也有异曲同工之处。布洛赫所指的无罪者,是如A到Z的普通市民阶层。他用“市侩”这个词精准概括了这个群体的精神状态。市侩,对应了小说中前希特勒时期德国社会的典型人物,他们大多是“非政治性”的,似乎没有人要对希特勒带来的灾难负直接的责任,因此本书叫作“无罪者”。

这样的群体普遍患有一种道德上的“麻木症”,他们在生活上循规蹈矩,但本性却懦弱凶残。小说中许多人都甘愿忍受女仆策琳的控制,这个情节具有强烈的象征意义,即象征着普通人在超乎寻常的邪恶(希特勒)面前处于一种麻木忍耐的状态。然而,难道所有的罪都应该让策琳来背负吗?难道安德鲁对洗衣女工的死不负有冷漠的罪责?难道男爵夫人听凭自己被策琳剥夺自由就没有问题?难道希尔德加德变成一个冷血古怪的女人全都是策琳培养的结果?

布洛赫用高超的文学技巧塑造了市侩这个“社会的中间阶层”群体,在他看来,市侩阶层是纳粹获取真正力量的源泉。借由主人公安德鲁自我忏悔式的倾诉,布洛赫道出了其中的原因:“我或许可以关心一下我们时代的恶的具体表现形式,如果为此而探求我自身恶行的共同基础,那我认为我最深层、最该受到惩处的罪责便是人所共有的漠视。这是一种原初的漠视,也就是对人自身的漠视;对周围人痛苦的漠视便是后果之一……我们纵容希特勒,我们是麻木的受益者。”

可见,看似政治上清白无辜的小市民实际上大多在道德领域已经犯有相当严重的罪行了。冷漠是最大的罪,它导致了一系列难以估量的精神危机和社会危机。布洛赫在《无罪者》的后文“成书记”一章中,表明了这部小说的任务,即表现无辜者在道德领域的罪过,并探求内部的根由。

布洛赫所在的时代,社会的价值观濒于崩溃。而“价值崩溃之后的世界何去何从”一直是布洛赫写作的主题。他的哲学思维对他的文学创作持续注入了深邃的驱动力。作为一个具有实验性质的作家,布洛赫的语言风格是复杂的,但复杂中透露出精准。他赋予了小说以强大的认知功能,认为小说是理性的综合体,糅合了哲学、科学、诗歌和散文。1930年代,布洛赫和乔伊斯、穆齐尔等现代主义小说家一样,致力于用小说发现“那些总是被人遗忘的人类生活的整体性图景”。

对于布洛赫来说,在传统价值观分崩离析的时刻,唯有小说才能“表现世界的整体性”。他的艺术观是为其历史哲学观服务的:所有的艺术必须用于展示世界的整体性。否则就是失败的,就会导致世界的支离破碎,导致人们在世界上无家可归。

在《无罪者》里,“家”是一个恐怖的意象。对于安德鲁来说,家意味着母亲,母亲的去世就意味着家园的永恒失去。母亲也是他和传统价值连结的仅存象征。对于扎哈里亚斯来说,家有悍妇,回家意味着心理上的折磨。对于男爵夫人来说,家即监狱,是束缚身心自由的场所。传统意义上的“家园”,已经不复存在。

布洛赫认为,19世纪以来对进步的盲目信念不仅助推了“现代”的产生,更使得人们越发无力认识已经被现代性异化得面目全非的现实,于是所有人都失去了家园。该如何去面对这种困境?布洛赫给出的答案是“追求世界的整体性”,或者说是“直面尘世的绝对”。

所谓“尘世的绝对”,或者“世界的整体性”,在布洛赫的哲学理念中,是一种超验性的东西,能够克服有限与无限之间的距离。借用主人公安德鲁在最后的忏悔时说的话,“纯粹正直的义务落到了我们身上,我们有义务直接面对正直……只有我们出生和存在的神秘未知才有决定性的意义;只有代表着不断反抗的自我牺牲才能将我们释放。”

小说的结尾,在梅莉塔爷爷的帮助下,安德鲁不断反思自我,启动对自我深层意识的觉知,认识到自己的罪责在于对他人命运的冷漠,最终走出了麻木不仁的状态,涤清了自己的罪。“炉里的火熄了,灰烬下仅有不多的几个火星仍在闪烁,屋里异常寒冷。但是恰恰从这寒冷中升腾起了一种迄今为止不为人知的希望,对完全揭晓秘密的期待。”

《无罪者》并非一部道德说教式的小说,事实上它的艺术水准高超。布洛赫采用了浪漫主义、表现主义和现实主义等多种文学手法来呈现这个故事。它并不是一部观念小说,却充满了观念的魅力。