赋予手艺以神性之光

摘要:手艺是不同时代文明的载体,它真实地反映出各个时代的风俗时尚和生活变迁;手艺是一个民族生生不息的血脉,无论世道如何变迁,只要手艺存在,这个民族就能够存活下去,就可以不断绵延;手艺凝聚着古人的智慧与情感结晶,它带着过往生活的温度,也带着我们先辈的体温;手艺与故乡是密不可分的,它打着鲜明的地方烙印,传递出故乡的情结。

“精于工、匠于心、品于行、名于世”是国人对于手艺人的赞美。所谓“手艺”,即是用手工从事的技艺;所谓“手艺人”,即是以手工技能或其他技艺为业的人——将手艺提升到“道”的层面,即意味着手艺不仅仅是手艺人赖以为生的技艺,同时也象征着一种沉迷于技艺的生活方式,象征着一种执着于精益求精的工匠精神。

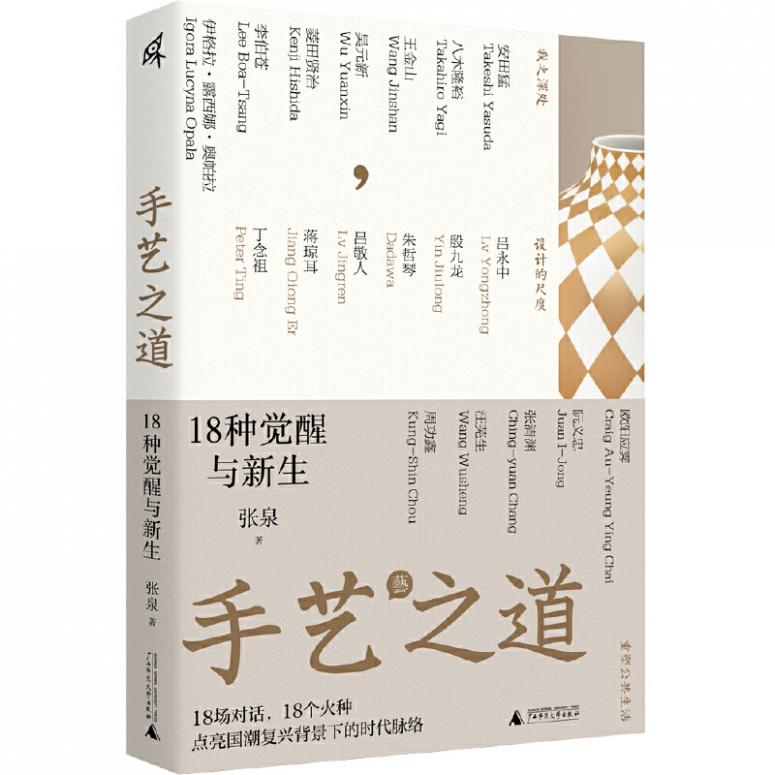

张泉的《手艺之道》是一部访谈录,受访者囊括了十八位这个时代最为杰出的手艺人。他们都是各自行业的顶尖人物,也都是一些痴人、一些不可救药的完美主义者。其中既包括陶艺家、缂丝家、漆艺家、制琴师、产品设计师、书籍设计师,又有科学家、艺术家、摄影家、音乐家和博物学家等。

这部书的副标题“18种觉醒与新生”,则意味着这十八位手艺人从各自的手艺中发现了生命的真谛,手艺实际上是他们一生的心血所系,并成为他们一生的修行。

张泉以罗列出的这些数字来证明手艺人的工匠精神:在龙泉,铸一把剑,需要反复折叠锻打三万两千多次;在苏州,缂丝作品往往需要动用数十万根丝线通经断纬;在尼木,制作一部木刻版《甘珠尔》,全村的匠人们已经雕刻了整整二十四年……张泉如是说道,这些数字时常让他想起推动滚石上山的西西弗斯,或者从西藏各地磕长头去拉萨的朝圣者。“看似单调、重复的劳作,赋予手艺以神性之光”。

手艺首先是与传统和传承分不开的——传统,是指手艺的历史与源流,以及手艺在民间的流传与渊源;传承,是指手艺的言传身教和薪火相传。

手艺是不同时代文明的载体,它真实地反映出各个时代的风俗时尚和生活变迁;手艺是一个民族生生不息的血脉,无论世道如何变迁,只要手艺存在,这个民族就能够存活下去,就可以不断绵延;手艺凝聚着古人的智慧与情感结晶,它带着过往生活的温度,也带着我们先辈的体温;手艺与故乡是密不可分的,它打着鲜明的地方烙印,传递出故乡的情结。

这里所说的故乡不仅是地理意义的故乡,同时也是精神意义的故乡。故乡与手艺密不可分,是因为它们都带有一种乡愁的意象,均流露出一种慢生活的特质,让我们不自觉地想起木心的那首《从前慢》:“从前的日色变得很慢,车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人。”

本书收录的访谈断断续续地进行了九年多,书中的受访者既是这个时代的先知先觉,也是这个时代的先行者。他们都有开放的视野和多元的思维方式,愿意与当下的日常接壤,手艺之于他们,既是生存所需,更是精神所寄。

所以,本书访谈的主题是手艺之道,但涉及到的内容却并不仅限于手艺之道,还有手艺的传承、革新和传播的方方面面,固然都能够从书中看出端倪。在这个充满诱惑与挑战的时代,手艺人如何思考,怎样选择,才是作者关注的重点所在。

张泉说,手艺之道,始于觉醒,成于践行。

手艺人的追求

《手艺之道》的上篇名为“我之深处”,呈现的是七位手艺人的历程。作者之所以取这样一个小标题,其实是以这七位手艺人的历程来求证:人的一生究竟能够走多远?人的心灵可以达到怎样的深度?

在陶艺界,日本陶艺家安田猛是一个标志性的人物,他不仅为日本陶艺界带来了革命性的创新,他的中国之行,也影响了景德镇的创作生态。

早年的安田猛曾经有过一段无所适从的日子,直到他迷上了瓷土的万千变化,才真正找到了安身立命之所。十九岁那年,安田猛在日本民艺重镇益子做学徒;二十九岁那年,安田猛远赴英伦,在欧洲开辟出一片陶艺的天地;五十八岁那年,安田猛携妻子定居景德镇,从而成为一面精神旗帜,让许多曾经走投无路的年轻人知道,行而不辍,未来可期,人生还有另一种可供选择的机会。

安田猛之所以走上陶艺之路,既有时代原因,又有个人机缘。他认为年轻人应该有更高的追求,不能将自己局限在市场需求里;他建议年轻人对个性与兴趣持开明的态度,保有自己自由想象的空间,对陶艺要放手去做,首先不要考虑出口外销,而是捕捉中国人发自内心的需求,设计中国人需要的东西。

安田猛个人的经验是,他本来在寻找自己需要的东西,但是一旦深入探寻之后,竟发现人们的需求与他自身的需求具有很大的共性,这就是他陶艺设计的出发点。安田猛说,陶艺家就是他的身份,他没有第二种身份。

同样是日本民艺的代表人物,八木隆裕乃是日本手作茶筒品牌开化堂的第六代传人。八木家族连续五代人制作茶筒,逐渐摸索出一百三十多道繁复工序,新手往往要累积十年之功才能真正掌握。有历史,就有传统,有传统,就有传承,然而,在八木隆裕看来,传承并不是一成不变,特别是在这个机械制造对手艺产生致命冲击的时代,一成不变就有可能遭到淘汰。

八木隆裕的应对策略,就是与西方的设计师和品牌合作,不断突破技术的局限,将传统引入时尚的成分,将古朴的茶筒改造成充满时尚创意的咖啡罐、坚果罐、饼干罐、香料罐……八木隆裕以为,一旦突破技艺的局限,就能改变人们的认知与生活,想象力一旦开启,世界就会持续加速。八木隆裕的民艺追求是,走出日本,与世界接轨。

作为国内屈指可数的缂丝工艺大师,王金山见证了半个多世纪以来缂丝行业的得失与成败。他认为正是当初缂丝过度依赖出口,完全忽视开发国内市场,才注定了这种昂贵艺术的脆弱,从而直接导致了国内市场的衰落。

而蓝印花布的研究者和保护者吴元新,则执着于对蓝印花布的收藏、研究与发掘,蓝印花布曾经是中国民间生活的底纹,他想展示这种底纹之美,重现汉族“衣被天下”的荣光,便从一个人的战斗,到一个家族的薪尽火传,既是为自己找一处安身之所,也是为历史找一个归宿。

手艺如何影响生活

《手艺之道》的中篇名为“设计的尺度”,作者试图追问的是,设计是否存在边界?设计能够为人类的生活带来怎样的影响?而六位受访者均作出了相对完美的回答。

有些人是注定不受约束的,因为他们总是追求自己想要的东西,比如“半木”家具品牌的创始人兼设计总监吕永中。吕永中本来有一份稳定的教职,一间属于自己的设计事务所,但他却对这种按部就班的生活充满了怀疑,并终于从这种稳定的生活中出走,着手创建了自己的家具品牌“半木”。

正是在经营“半木”的过程中,吕永中逐渐发现,家具就像一面镜子,能够让不同地域的人发现不同的世界,也可以是一剂药,让人们在冰冷的现代都市中重拾失落的感情——这种发现成就了他的设计理念,也造就了他的成功。吕永中的座右铭是:“设计是性格的影子,修炼是设计之师。”

与吕永中相比,设计师、视觉艺术家殷九龙的经历显得更加坎坷一些。他出生于四川的贫困山区,他之所以拼尽全力走出家乡,只是不想接受命运的安排,只是为了拒绝重蹈父辈的覆辙。

尽管殷九龙直到十岁才看到灯泡,上了中学才看到电视,但他的作品却非常当代,而且特别富于变化。殷九龙既希望通过设计反哺民间工艺与东方文化,也擅长把中国传统的东西剥离得特别干净、立体。殷九龙其实是用一种设计语言整合不同的文化载体,他总是不断地向过去告别,并始终拒绝与自己和解。他说:“当你和自我和解了,你会发现,这个世界已经不是你的了。因为所有的创造都在没和解之前。”

新锐艺术品设计师蒋琼耳一直坚执地相信,艺术就是文化、时间和情感的结晶,而她的设计,则是从悠久的中国历史与文化中汲取灵感,围绕着当代的生活艺术进行创作。

所谓“文化”,原本是一种看不见、摸不着的东西,而蒋琼耳的设计,则力求通过器物传达情感,把中国传统的手工艺、中国的文化、中国的雅致生活,与现代人的生活连接起来,从而以“寄物于情”的方式,打开人们的感官世界。蒋琼耳认为,如果将设计师比作“脑”,那么,匠人就是“手”,一件好的艺术品,其实是“脑”和“手”共同努力的结果,这是她的设计心得,也是她一直追求的目标。

手艺往何处去

《手艺之道》的下篇名为“重塑公共生活”,作者通过与五位兼具多重身份的受访者交流,探讨设计的走向、手艺的跨界与传播,以及对公共空间的塑造。

给欧阳应霁的身份作一个准确定义其实有点困难,他并不是严格意义上的手艺人,而是一个跨媒体的创作人。欧阳应霁以“业余”的身份为乐,也一直在“边缘”行走,他是漫画家和文字创作者,也是电台DJ和设计师,又是美食家和舞台剧演员……欧阳应霁“欣赏一切的业余主义”,他以玩的心态面对手艺,每一行都玩得兴致勃勃,每一行都玩得风生水起,但他的内心却隐藏着严肃的思考。

欧阳应霁觉得,真正改变自己生活态度的,并不是那些大时代的转捩,而是生活中偶然的相遇与细微的感触,正是它们在无时无刻地重塑着一个人。对于他来说,创作就是一种叛逆,只有逆风而行,才能开发出自己内在的潜力,完成一些本来就有能力做到的事情。对于现实,欧阳应霁宣称:“我不是要进行一场革命,我更擅长温和地颠覆城市。”

在中国台湾摄影界,阮义忠绝对是一个大名鼎鼎的名字。但在摄影方面,阮义忠并没有接受过专业训练,是一个偶然的机遇改变了他的命运——为《汉声》杂志做摄影师,既让他接触到西方先锋摄影,也让他就此开启了以文字和影像记录乡土变迁的生涯。

对于阮义忠而言,摄影其实更像是在一次次离去与归来之间,探寻异同与边界。到了古稀之年,阮义忠反而越来越思念故乡,他恍然意识到,一个人的出走,真正的意义并不在于他走了多远,而在于他为故乡带回了什么;故乡其实从来不是无形的枷锁,它只是驱策他不断逃离,却又时时呼唤他回归。阮义忠终于明白,正是他当初试图逃离的一切,却在暗中成全了今天的自己。