让建筑自己说话:路易斯·康的建筑生涯

路易斯·康(Louis Kahn,又译路易·康,1901年—1974年),不是最高产的建筑大师,却在50年的建筑生涯中留下了独一无二、令人震撼的杰作:金贝尔美术馆、萨尔克生物研究所、孟加拉国国会大厦……

他是一个喜欢让建筑自己说话的人,坚信空间、材料、形式都有着自己的秩序,而建筑师的天才正是窥见并实现这种秩序。就连光,在他的手中也成为了一种可感可见的材料,并揭示深层的精神内涵。而这一切都与追根溯源有关。

对建筑基本原理的探索,构成了路易斯·康建筑生涯的一条主线。美国著名作家温迪·莱塞的《路易斯·康传》,用平实的语言与扎实的材料,为读者展现了传主的职业生涯与私人生活。

砖说:我要拱

在1971年宾夕法尼亚大学的一堂建筑学研究生课上,路易斯·康讲了一段他与砖块的虚构对话:“你去问砖块:‘砖,你想成为什么?’砖对你说:‘我喜欢拱。’如果你对砖说:‘拱太贵了,我可以在建筑开口的上方,做一个混凝土过梁。你看怎么样,砖?’砖块说:‘我喜欢拱。’”

这段话塑造出了一种任性、傲慢、追求权力的形象。19世纪中叶主持巴黎改造工程的城市规划师乔治-欧仁·奥斯曼(Georges-Eugène Haussmann),和第二次世界大战中担任纳粹德国装备部长的建筑师阿尔伯特·施佩尔(Albert Speer),都是这种刻板印象的代表人物。

他们彰显了理性与艺术携手推进宏大事业的愿景,不管是用宽阔的林荫大道、庞大的中心广场和下水道系统,打造一个全新的现代巴黎,还是用“理性化”的手段动员或压榨第三帝国掌控下的战争资源,将希特勒的邪恶战争进行到底。

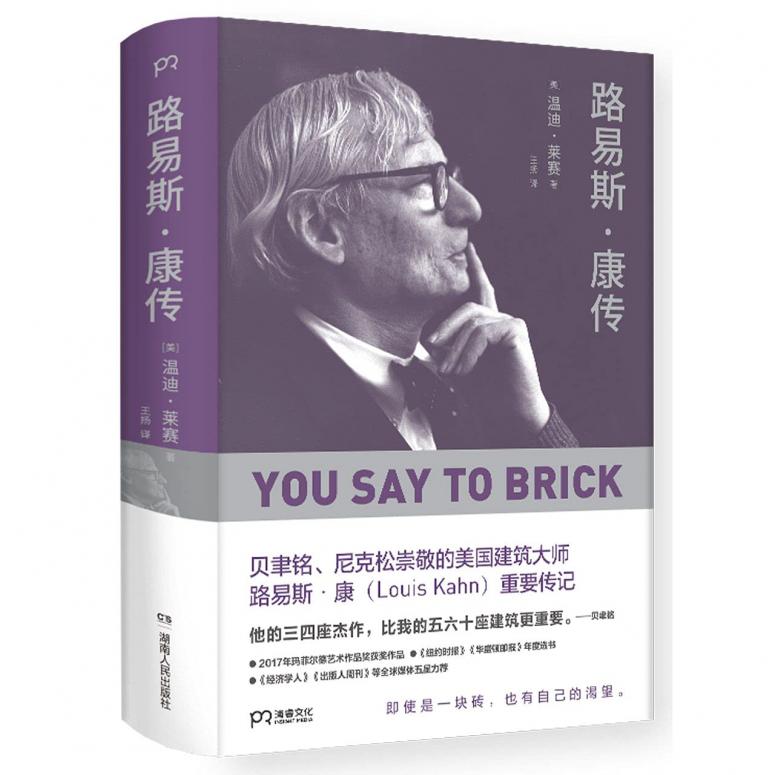

《路易斯·康传》。

俄裔美籍作家和哲学家安·兰德(Ayn Rand),在小说《源头》(The Fountainhead)中塑造的建筑师霍华德·洛克的形象则更加纯粹。作为一名以启蒙社会为己任的建筑师,洛克的设计风格长期得不到社会的认可,就算无偿为政府设计经济适用房,也免不了被主管部门任意篡改的遭遇。一位同事问他:“难道你就不能像别人那样只管做事,不去想为什么吗?你这么严肃,这么老气横秋,一切对你都是那么重要,每一件事都是伟大的……你就不能闲适一些——平凡一点?”霍华德急促地答道:“不能。”

路易斯·康与霍华德颇有相似之处。1901年,他出生于沙皇俄国治下的爱沙尼亚,四年后举家移居美国费城。1915年,他的父亲带着全家加入了美国国籍。从此,这名11岁的犹太移民小男孩从伊特兹·莱布·施缪洛夫斯基,改名为路易斯·康。1930年代末,他参与设计了一处乌托邦式的合作社,计划以工厂为中心建立一个优雅、舒适、宜居的郊区工人社区。事实上,这种规划思路在今天的世界各地依然常见。

两人的另一个共同点是不在意钱财。霍华德被同事痛骂为“乞丐”和“失败者”。路易斯·康即使在成名后也没有赚到大钱。他1974年去世时,他的事务所累计欠账40多万美元。

也许两人最大的区别在于结局吧。悲愤无奈之下,霍华德炸毁了自己的心血,路易斯·康却成为了举世闻名的建筑大师。华裔建筑师贝聿铭说,“他(路易斯·康)的三四座杰作,比我的五六十座建筑更重要。”

但正如美国作家——《路易斯·康传》的作者温迪·莱塞(Wendy Lesser)所说,“他(路易斯·康)是那种能够窥见并承认一切生物,甚至还包括某些并不具备生命的事物——譬如砖块——拥有相应自我的自我中心主义者。”他相信事物有其内在秩序,而建筑师的理性不在于任意操纵,而在于发现并促成事物的自我表现。萨尔克生物研究所(Salk Institute of Biological Studies),鲜明地体现了这一点。

萨尔克生物研究所位于美国加利福尼亚州南部拉霍亚(La Jolla)市,创立者乔纳斯·萨尔克(Jonas Salk)是小儿麻痹症疫苗的发现者。除了开展科研工作以外,研究所还有一个更广阔的愿景,那就是打造一座“值得毕加索前来参观”的科研中心。

研究所的材料以混凝土、金属、玻璃等现代建材为主。研究所中央是一片开阔洁白的广场,两侧分别有一排锯齿形排布的地上4层、地下2层的实验楼。地上一层和三层侧墙上都有一个贯通的开口,二层和四层则分别朝中央广场方向伸出了一个天台。从广场末端的游泳池望去,游客一直能看到实验楼另一端同样位置的开口。开口与墙体共同营造出了一种举重若轻的质感。

但是,这些开口不仅服务于几何上的美感,更是对功能性的提示。实验楼虽有6层,但只有3层是实验室,其余3层夹在实验室层之间,既作为结构支撑,也承担维修、贮藏、机电、通风等功能。3层实验室内部是没有承重墙或廊柱的,实现了一览无余的开阔视野。此外,实验室层的天花板和墙壁上都预留了可拆卸的挂板和石块,方便工作人员从这些开口进入夹层进行维修或设备更新,施工不会影响科研人员的正常工作,也不会危及建筑的主体结构。

温迪·莱塞为此采访了研究所的维修主管和多名科研人员,他们大多对路易斯·康兼具美感与实用性的设计心怀感激。莱塞问一名资深研究员,混凝土墙壁会不会让房间显得阴冷或死板,她得到的回答是:“如果你看着混凝土,你能看到很多可能性。”

回到本节开头的“人砖对话”。作为路易斯·康的代表作之一,萨尔克生物研究所表明把握并遵循事物本身的性质或者说“秩序”未必会造成千篇一律,反而会生发出更深刻与精妙的可能性。

光本身是一种材料

无柱开放空间的一大优点,是方便采光。不仅地上大部分空间都能充分沐浴在阳光下,就连地下两层也能享受到自然采光。除了萨尔克生物研究所以外,路易斯·康的其他代表作同样为了采光而煞费苦心。

采光不仅仅是引入尽可能多的日光,尤其是对艺术场馆来说。路易斯·康设计的金贝尔美术馆(Kimbell Museum),用空间演出了一场光的魔术。为了让观众在一个有安全感又不逼仄的空间中观赏艺术品的真容,美术馆对光线的强度和色温都有着精细微妙的要求。为了达到这一需求,除了建筑朝向、天窗尺寸等常规设计要点以外,路易斯·康还设计了一套巧妙的滤光器。

滤光器由两部分组成:拱顶和铝质反光板。美术馆由16个半圆形的长筒空间组成,长筒的顶部布置了一系列3米长的条形天窗。日光射入后不会直接进入室内,而会首先经过弯曲的铝质反光板反射。反射光再经过粗糙的混凝土拱顶内壁的漫反射,继而充盈到整个画廊之中,营造出柔和但足够明亮的银光效果。

但是,真正的魔法要等到黄昏时分。室内逐渐由温柔的银光转向暗淡的蓝光,这是一个短暂而不对称的过程。夜幕完全降临后,观众会有一种完全不同于白昼的感受。在反光板上的灯具照明下,墙上的每幅画都具有了一种漂浮感。光圈不仅照亮了其内的画作,也消弭了墙壁,让墙壁彻底隐没为背景,乃至“消失于画作周围的黑暗中”(莱塞语)。从白昼到黄昏,再到夜晚,金贝尔美术馆将光塑造出了全然不同的体验,反过来也揭示了光本身的特质,或者人通过光以及在光本身之中能够发现的东西。

萨姆苏·维尔士(Shamsul Wares)是一位孟加拉国建筑师,在路易斯·康设计孟加拉国国会大厦时与之相识。他的一段话点明了对路易斯·康来说,光的深层内涵。维尔士说,“他(路易斯·康)在光里面发现了一些东西,你会感受到自己被洗涤得干干净净。光里面具有某种存在,这不是一个全然抽象的概念。它可观亦可感。光是一种感官体验。这种感官体验与精神有某种联系:这就是光作用于我们的方式。通过感官,我们获得了灵性的概念。”

1962年,路易斯·康接手国会大厦项目时,这个项目还叫作“第二首都计划”,因为当时还没有孟加拉国,只有东巴基斯坦,与现在的巴基斯坦(“西巴基斯坦”)之间隔着印度。1971年,东巴基斯坦宣告独立,接着经过将近一年的浴血奋战与深重灾难才得以建国,也就是今天的孟加拉国。战后,路易斯·康继续进行项目,直到1974年去世。之后又过了8年,孟加拉国国会大厦才在1982年竣工。

如果说金贝尔美术馆是一座魔术剧场的话,那么孟加拉国国会大厦就是一座实实在在的迷宫。国会大厦建在一座人工湖上,外部结构相当清晰。中央是八角形的议会厅,正北方的入口通往花园,西侧和东侧分别是部长休息室和贵宾休息室,正南方是祈祷室,均与议会厅相连。东北、西北、东南、西南则各有一座方形办公辅楼。

但是,只要走进内部,尤其是开始攀登楼梯后,任何人都会感受到前所未有的奇异感。正如莱塞所说:“照片,甚至是动态影像,都无法将身处于这座建筑内部的感受表现出来。”例如,大厦中有一个月牙形的小房间,与地面只隔着两段楼梯,却能将100多米外的天花板一览无余。

此外,通过天窗的精心布置,这个房间成为了光与影的交界处。房内是明亮的日光,门外便是幽深的阴影。类似这样的“光影游戏”,在大厦中绝不止一处。换言之,光不再只是若干参数的组合或照亮物体所需的条件,而成为了一种可以操纵甚或把玩的材料。

在路易斯·康看来,光本身就有着复杂的结构,象征着真理的模糊性与不确定性。过于明亮和直接的光线只会让人目盲,只有熟稔光之道的人才能把握精微的真相。

寻根与溯源

路易斯·康是一个注重追根溯源的人,这一素质让他成为了一名卓越的教师。据费城建筑师查尔斯·达吉特(Charles Dagit)所述,康会用长篇大论的寓言来谈论楼梯、柱子、墙壁、窗户等普遍要素。比如,为了说明墙与柱的起源,康讲道:“因为身上凿开了一扇窗户,墙觉得自己又虚伪又悲伤,直到上下用过梁加固,两边筑起了墙墩……康的寓言故事会讲很久,逐渐接近它最终不可避免的结局——墙壁分离,柱子成型。”

这是一种有效的教学方法,同时也深深植根于康本人的信念,并反映在了他的建筑设计中。

1928年,27岁的康从纽约上船,前往欧洲游历。这既是一次家族寻根之旅,也是一次建筑采风之旅。据他回忆,他出生于沙俄治下的厄塞尔岛(Osel),现在这里成为了独立国家爱沙尼亚的萨马雷岛(Saaremaa)。自13世纪以来,这片土地先后被丹麦人、瑞典人和俄国人统治,直到第一次世界大战后才首次建国,同时地名也迎来了一轮大变动。源于丹麦语、瑞典语的地名,改成了本地化的名字,比如首府列维尔(Reval)改称塔林(Tallin)。

康四岁时就离开了故土,再考虑到儿童的记忆机能在4岁之前都未发育完全的心理学事实,所以康对儿时经历的“回忆”大概并不可靠,比如他记得2岁时喜欢用指头在积雪的窗户上画画,或者自己儿时的贫困生活。

访欧期间,他拜访了外祖母和母亲一边的其他亲戚们。与此同时,作为一名已经从业几年的年轻建筑师,康对欧洲各地的新旧建筑尤为留意,一路都在速写,从英国的坎特伯雷大教堂到雅典的帕台农神庙遗址,再到距离家乡不远的里加中央市场。里加中央市场修建于1924年至1930年,1998年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

路易斯·康。

有趣的是,由于是从飞艇机库改建而成的,所以里加中央市场主体呈半圆形,有一点像放大的蔬菜大棚,也恰好与金贝尔美术馆相同。两者会不会有某种关联呢?这里就涉及到路易斯·康追根溯源的另一面。他的溯源主要不是历史性的,而是概念性的。

1958年,他参与了加州大学伯克利分校心理学家的创造性人格研究。当被问到“如果所有书籍突然间都被销毁了,会发生什么”时,他给出了乐观的答案:“我们会去寻找基本的法则”,“我们会带着好奇看待事物”,“我们会初次听说一些事情”,“头脑会变好”。

即使世界上仍然有着浩如烟海的图书,路易斯·康依然在做着同样的事情:回溯到普遍的基本原则,利用它来解决具体的问题。对大多数人而言,这样的观点无非是空洞干瘪的陈词滥调。但从他为数不多的代表作中,我们分明能体会到,他是这一理念的卓越践行者,直到去世。

他一生中与客户多有争执,客户对他也多有怨言,究其本源,不是因为他个性固执,而是因为他坚持要让建筑自己“说话”,就像本文中提到的墙与砖的寓言那样。

1974年,康在纽约市宾夕法尼亚车站的卫生间突发心脏病去世。在半个月后的悼念活动上,萨尔克为故友朗读了一首恰如其分的诗。康常说,萨尔克是他一生中最喜欢的业主。萨尔克也为研究所项目提出了有益的建议,这在康看来是“极为罕见”的。

诗的开头这样写道:一个瘦小而古怪的人,偶然降临这个世界,他的头脑孕育了伟大的形式、伟大的架构、伟大的空间,时时发挥着效用。

ABOUT / 相关报道