蚂蚁的隐喻:从古希腊城邦到去中心化

蚂蚁独特的社会性,早已引起了人们的注意。从古希腊哲学家亚里士多德,到20世纪科技作家凯文·凯利,蚂蚁不仅寄托着对社会规范与社会秩序的希望,更激发着昆虫学家、社会学家乃至文学家对人类社会的构思与想象,同时频频进入大众文化的视野。

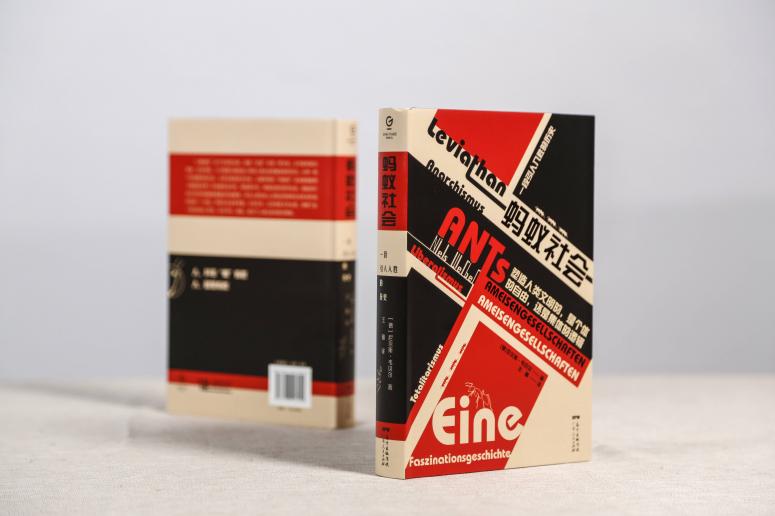

漫威《蚁人》系列电影已经推出了两部,第三部预计将于2023年上映。德国文化研究学者尼尔斯·韦贝尔(Niels Werber)在《蚂蚁社会:一段引人入胜的历史》一书中梳理了“人像蚂蚁”这个古老比喻的源流与交互。正如他所说:“从蚂蚁社会摇摆于国家与群体之间的造型中,我们可以看到我们的社会是如何进行自我观察、自我设计的。”

不变的蚂蚁,百变的蚂蚁社会

蚂蚁是全世界最成功的昆虫之一。蚂蚁至少起源于约1亿年前的白垩纪,2006年发表在《科学》杂志上的文章,更是将这个时间上推到了1.68亿年前。迄今为止,已得到研究和定名的蚂蚁超过1.5万种,分布在除极地冰盖以外的所有地方,针对不同环境演化出了多种多样的形态、习性与组织形式。

非洲热带地区有一种蜂足蚁,擅长在树木中挖洞筑巢,很少外出。精致安全的环境将蚜虫等小昆虫吸引来,蜂足蚁照料和保护它们,平时以蚜虫分泌的含糖液滴生活,必要时会直接将其吃掉。这种模式很像人类养牛,难怪已故的哈佛大学昆虫学家爱德华·威尔逊(Edward O. Wilson)称蜂足蚁为“小牧场主”。

东非稀树草原上还有一种马塔贝勒蚁,在当地语言的意思是“手持盾牌的战士”。蚁如其名,它们会组成浩浩荡荡、秩序严整的队伍去袭击周围的白蚁巢穴。

19世纪以来,生物学研究让我们对蚂蚁本身有了详细系统的认识。人类对蚂蚁感兴趣的历史,却要久远得多。除了“蝼蚁”这样以单只蚂蚁的弱小为喻的说法以外,蚂蚁最引人注目的就是社会性。

许多动物都会出于繁衍或便利,而结成暂时的合作关系,比如帮河马剔牙的牙签鸟、夏日在水边成群交尾的蜻蜓。然而,唯有蚂蚁、蜜蜂、白蚁等少数昆虫和人类一样,是古希腊哲学家亚里士多德所说的“政治动物”。它们终身生活在社会中,为集体辛勤劳动,离开群体便无法生存,甚至好像集体先于个体存在。

人类至少从两千多年前便注意到了这一点,以自身所处社会为透镜审视蚂蚁,将蚂蚁拟人化的同时,也将这种形象反哺于人类自身。正如韦贝尔在《蚂蚁社会:一段引人入胜的历史》中所说:“每当设计一个社会的形象时,每当研究怎样从一个物种的大量个体中生成一个社群、一个集体、一个组织、一个国家或一个群体的问题时,每当在乌合大众之中指明社会秩序的模型时——就很有可能会参考蚂蚁社会。几乎没有另一种形象、另一种政治性动物、另一种集体象征,如此持续也因此如此简洁地代表着人类社会。”

公元2世纪,罗马博物学家埃利亚努斯(Aelian)笔下的蚁穴俨然是一座城市,有街道和仓库,有墓地和建筑,甚至有“埃及画廊”和“克里特迷宫”。18世纪,英国诗人蒲柏(Alexander Pope)将蚂蚁社会称为“自由国家”,每一只蚂蚁都明白并维护“共和国”的法律。

1950年,美国数学家与哲学家、“控制论之父”诺伯特·维纳(Norbert Wiener),在《人有人的用处》一书中用“法西斯”来称呼蚂蚁社会。他描绘:“理想情况下,每个个体从出生之日起就已经被决定了特定的角色,统治者永远是统治者,士兵永远是士兵,农民永远是农民,工人也永远是工人。”

1952年出生的美国科技作家凯文·凯利(Kevin Kelly),则在《失控》一书中认为蚂蚁代表了“计算机的未来”。每一只蚂蚁本身不具备卓越的智慧,但千万只蚂蚁按照演化形成的算法工作,就相当于并行计算的分布式系统。1977年持续时间超过一天的曼哈顿大停电似乎表明,人类社会在这方面还没有走到蚂蚁的前面。

以上例子表明,人类倾向于按照自身的形象来描绘蚂蚁,人类社会随着时空嬗变,蚂蚁的面貌也随之变化。在此基础上,蚂蚁常常会被理想化。人们希望自身社会具有的优良品质,会被投射到蚂蚁身上。比如前面提到的埃利亚努斯,就称赞蚂蚁“不知疲倦,热爱工作……即使在节日里,它们也不会放下工作”,借此挖苦那些打着礼赞神灵的幌子逃避工作的同胞。

更重要的是,蚂蚁似乎达到了彻底的废私奉公,不需要国王、总统、元首、将军、总裁为首的指挥链,更没有某个智慧、力量与意志超绝的事物预先设计,一切都是自然而然地发生了。难怪20世纪英国经济学家哈耶克(Friedrich August von Hayek)将蚂蚁奉为自发秩序的典范。

与蚂蚁本身上亿年的演化历程相比,人类社会区区上万年的历史只是短短的一瞬。人类社会秩序是制造的产物,有起源、发展与衰亡。中国古代有“历史周期律”,亚里士多德在《政治学》中更是提出了政体退化论。相比之下,至少在人类的眼中,蚂蚁社会运行完善,似乎一成不变,只有在外力作用下才会灭亡。

尽管千百年来,蚂蚁社会被寄托了各种大相径庭的希望,但蚂蚁社会的图像本身是直观且自然的,得以不断激发着人类的想象力。韦贝尔将蚂蚁社会图景的这种特质称为“明证性”,不言自明地“证明”着我们能想象到的所有社会。

社会学与昆虫学的双行道

在19世纪前,蚂蚁社会的形象依然以划分个体与群体为基础。然而,从19世纪后半叶开始,随着对蚂蚁的科学研究的深入,蚂蚁社会具有了一种与人类社会大不相同的特征。

美国昆虫学家、“蚂蚁学”(Myrmecology)一词的创造者威廉·莫顿·惠勒(William Morton Wheeler,1865-1937),在1911年的《作为有机体的蚁群》中提出,一个蚁群构成了一个有机体,而不仅仅是个体蚂蚁的集合。蚁群作为一个整体发育扩张,获取营养、抵御外敌,尤其是只有少数个体负责繁殖(蚁后),其余大部分个体都完全不繁殖。

这一认识延续到了今天,学者们从不同的角度为这种特质起了不同的名字,比如“超有机体”和“真社会性”。

漫威电影《蚁人》剧照

昆虫学研究启发了人对人类社会的认识和想象,包括社会学本身。德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber,1864-1920),在《经济与社会》一书中划定了社会学的概念:“社会学……是一门解释性地理解社会行动,并对其进程与结果进行因果说明的科学……行动指的是,行动中的个人给他的表现附加了某种主观意义。”

这个定义的关键词,是“个人”与“主观意义”。这就与蚂蚁、蜜蜂、白蚁等社会性动物形成了直接的对立。蚂蚁个体渺小且难以追踪,不是研究蚂蚁社会的可行单元,要研究只能从观察蚁群的表现入手,而且这条思路确实取得了丰硕的成果。

另外,不论是惠勒等昆虫学家,还是韦伯等社会学家,都认为谈论蚂蚁的心智没有意义。于是,韦伯认为,(人类)社会学与社会性昆虫研究有着断然的区别。但在以美国社会学家塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)为代表的结构功能主义者看来,同样的昆虫学研究却成为了另辟蹊径的金钥匙:为什么不能用观察蚂蚁的方法来观察人类呢?正如信息素引导和调控着蚂蚁社会的运转,金钱也充当着人类社会的流通媒介,两者有着相同的“功能”。只要观察一个社会的各个系统及其沟通方式,我们就能解释或预测它的行为,而无需诉诸个体或意识。

值得注意的是,蚂蚁学家并非只关心自然世界。惠勒熟悉意大利经济学家与社会学家帕累托(Vilfredo Pareto)的理论,还曾引用法国思想家埃斯皮纳斯(Alfred Espinas)的观点,即每个个体,不论是蚂蚁还是人类,都是“浸没于社会之中的;社会媒介是生命得以保持和更新的基本前提。事实上,这是一条生物学法则”。韦贝尔将昆虫学与社会学的这种关系称作一条双向“通道”。

在这一方面,最突出的例子当数威尔逊。作为世界知名的蚂蚁研究权威,他于2010年发表了自己的第一本长篇小说《蚁丘》。故事的主线,是出身于美国南方小镇的拉斐尔·塞姆斯·科迪的成长史。他以“蚁丘编年史”为题,讲述了四个蚁丘的起落兴亡,“尽可能地接近蚂蚁看待事件的视角”。

在描写其中一个蚁群时,他用钦羡的口气写道:“起点蚁群(位于一条森林小径的起点)成功的秘诀是自我牺牲,这从所有工蚁在所有情况下做的所有事中都能明显看到。伤病者不会受到照顾。事实上,它们会避免受到关注,主动前往蚁丘的最外围区域。残疾蚂蚁是蚁群中最好斗的一个群体……在保卫巢穴时,老年蚂蚁不惜性命,最具攻击性。它们顺从着人类和蚂蚁两个物种的最基本区别:人类送小伙子上战场,蚂蚁送老妇人上战场。”

最后这句话,在他生前的最后一部作品《蚂蚁的世界》中原封不动地出现了。从一名生态学家的立场上,他借几亿年前造访地球的外星人之口说:“蚂蚁、白蚁和其他一些高度社会化的生物……成为维持地球上几乎所有生态系统的关键力量。”尽管他强调“我想象不到蚂蚁的生活中有任何一点是人类能够或应该去效仿的”,但他一直有着将蚂蚁与人类进行对比的冲动。

蚂蚁预言了互联网

相比于从昆虫学研究中吸取灵感的社会学家,以及对人类社会规律感兴趣的昆虫学家,文学家与蚂蚁的勾连具有更强的实验性、彻底性乃至残酷性。

以乾隆年间山东民变为背景创作的长篇小说《王伦三跳》的作者、德国作家阿尔弗雷德·德布林(Alfred Döblin)在《山、海和巨人》一书中直接主张,蚂蚁世界中的合成饮食、生物干预、无情淘汰同样可以运用到陷入“碎片化”的人类生活中。

《蚂蚁社会:一段引人入胜的历史》

他写道:“过私人生活、容忍个性是错误的……为广大群众制造一种长期的平均状态,取消、铲除他们本就从来没有过的私人生活,是符合人类利益的。这样,并且只有这样,才可以保证个人的平静与幸福。”在这里,不仅仅是个体服从集体,而是个体与集体的概念一起消失了,随之消灭的是个体欲望、情绪、思想与群体秩序的永恒张力。

1932年,英国小说家奥尔德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)发表了自己的代表作《美丽新世界》。他的祖父托马斯·亨利·赫胥黎,是达尔文理论最坚定的支持者之一,也是严复翻译的《天演论》的作者。他的哥哥朱利安是著名遗传生物学家,1930年出版了《蚂蚁》一书,书中介绍了蚂蚁社会中的“交哺”现象,也就是每只蚂蚁都能存储食物,并在需要时喂给其他蚂蚁。

惠勒认为,交哺构成了蚂蚁社会的“媒介”或者说“血液”。血细胞并不占有氧气,更不会囤积氧气,而只会将氧气输送到生物体需要的地方。在某种意义上,《美丽新世界》中世界总统向每个人分发的苏摩(又译“唆麻”),就相当于交哺中的食物。

《美丽新世界》对人类-蚂蚁社会进行了详尽的描绘,与《山、海和巨人》中对蚂蚁社会的呼唤几乎构成了一对镜像。在1946年的再版序中,作者写道:“在创作这本书的时候,人类被赋予自由意志的目的是在疯狂和愚昧之间作出选择的想法让我觉得很有趣,并认为那很有可能成为现实。”

换言之,当时的他认为,科学给未来的人类留出了两种选择,要么是人类文明的退化乃至毁灭,要么是繁荣稳定但抹杀个性的极权主义。与《美丽新世界》今天的大多数读者一样,刚刚从第二次世界大战与原子弹爆炸中走出的赫胥黎,呼吁“将科学当作……缔造自由个体的手段”。

但是,文学作品并不只是跟在科学研究后面进行外推与想象,有时甚至能走在科学的前面。例如,英国小说家奥拉夫·斯塔普雷顿(Olaf Stapleton)在1930年的小说《最后与最初的人》中,将入侵地球的火星来客描述为“云”,云以“心灵感应”的方式相互连接,随时根据具体任务而形成和消散。

相比于《美丽新世界》,斯塔普雷顿笔下的火星“云”更贴合现实世界中的蚂蚁社会。蚂蚁社会中并不存在一个或多个至高无上的指挥者,蚁后是蚁群中唯一具有繁殖能力的雌性,但除此之外并无发号施令的权威或能力。蚂蚁可以随时为搬运一片叶子、在洪水来临时制作小舟等上百种任务组成任意的小队,然后即时解散。用现在的话说,蚂蚁社会实现了彻底的去中心化。

在《最后与最初的人》面世半个多世纪后,“云”找到了互联网这个媒介,将全世界连接了起来;而且与来自火星的不速之客一样,互联网绝没有带来消弭一切冲突的地球村。诚如韦贝尔所说:“第一个勾勒出群体智慧网络社会的,并不是昆虫学家或社会学家、控制论学者或哲学家,而是一个小说作家。”

ABOUT / 相关报道