电影只为真实: 回顾苏联新潮纪录片《持摄影机的人》

荷兰阿姆斯特丹,2021年10月中旬举办了一次国际纪录片电影展。其间最重要的事件,是先前遗失的纪录片《国内革命的历史》(1921)被成功修复,时隔100年后在影展上首映。伴随展映,这部纪录片的导演吉加·维尔托夫又重新获得关注。当然,文化界谈论最多的,还是他那部载誉影史的纪录片《持摄影机的人》。

维尔托夫同时代的批评家,曾经在文章中这样描述他在拍摄《持摄影机的人》时的冒险:他曾经躺在火车轮子底下拍摄,并因此导致铁路站点的工作中断了好几个小时。当火车司机看到身型瘦小的维尔托夫仰面躺在两道铁轨中间,脸都吓白了,而导演本人则高声叫喊着鼓励他们,邀请他们从自己身上轧过去……

对于自己喜爱的电影事业,维尔托夫曾经花费大量精力钻研。他贡献过不少电影拍摄的理论和技巧,最有名的是“电影眼”理论,针对的是电影的“真实”问题。1995年,以丹麦导演拉斯·冯·提尔为首的一批导演曾经发起过一场“道格玛95”运动,目的也是探讨电影的“真实感”。运动成员一致认为,吉加·维尔托夫是他们的导师,因为他在60多年前,就已经对镜头的“真实”提出了十分深刻的观点。

向一切“虚假”宣战

很早的时候,维尔托夫就开始为“真理”站台,致力于同各种各样的迷信或“非真理”做斗争。青少年时代,他的书商父亲就把他送到了彼得格勒神经心理学院学习。在这里,他深受科学主义的感召,对一切虚假的东西都深恶痛绝。转向电影领域以后,这种观念被进一步加深了。

1920年代的世界电影,还处在各种规则尚未确立的早期。尽管法国的卢米埃尔兄弟以记录性的镜头为电影奠定了基础,但在维尔托夫的周围,那些故事片才是电影市场的主流。维尔托夫非常看不惯人们对故事片的推崇,在他看来,真实的内容比杜撰的剧情有趣得多。他甚至在“电影眼”小组的宣言里称,将来世界上不会再有故事片、音乐剧、西部片,那些复杂的布景和特技也都会消失,剩下的只有现实,包括摄影机、摄影师和剪辑师。

1919年,年轻的维尔托夫参与制作了短片《圣谢尔盖遗骨的曝光》。这部影片暗合了革命以后,俄国社会内部出现的质疑宗教的思潮。在这部影片里,牧师被迫打开装有圣谢尔盖遗骸的方舟。在东正教看来,圣谢尔盖是圣徒,他的尸体自然是不容易腐烂的。但这部类似于“打假”的影片显示,方舟里只有骨头和灰尘。为了达到教育人的目的,维尔托夫和他的同行们在影片中插入了字幕,毫不留情地抨击和揭露了宗教的某些欺骗性。

维尔托夫对真实的追求,也与当时苏维埃对电影的宣传和教育功能的强化有关系。1922年,维尔托夫和他的团队接受了政府交给他的一项任务,制作一系列新闻片,以传播知识、宣传苏维埃政治政策为主要目的。此后的几年里,他完成了《国家电影日历》(1923-1925)和《电影真理报》(1922-1925)两种新闻作品。但求真务实的作风有时候让他显得过于“较真”,譬如1936年8月的假期,维尔托夫关注起了托洛茨基和季诺维耶夫的公审,希望通过努力,找到事情的真相。

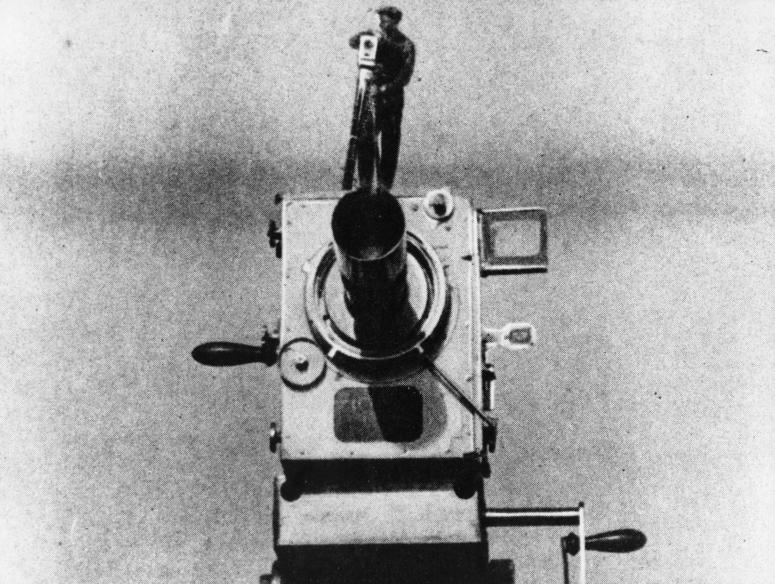

维尔托夫在这部影片中,以多种电影技术的发明和开展而闻名。此图被认为是《持摄影机的人》最重要的剧照。

大概也因为这种耿直的个性,促使维尔托夫一步步走向了纪录片的拍摄。1938到1939年间,他仔细地研读了狄徳罗的文章《演员的自我矛盾》。这篇剖析演员的职业素养与人性本质的文字,使他联想到几年前目睹了一位默片演员的拍摄过程。在剧中,那位演员扮演了一个痛苦的人。镜头面前,这位演员的身体和脸因为痛苦被强烈扭曲,而与此同时,他却在和那些看他的人开玩笑。维尔托夫忘不掉这个场景,他写道:“他的大脑可以随便跟人讲趣事。当然,他的这种自我分裂让我觉得很恐怖。”

在后来的日记中,维尔托夫又多次对这种表里不一的人表达了憎恶的态度。在他看来,要抵达影像上的真实,唯有通过拍摄纪录片。他对于卢米埃尔兄弟在这个领域所做的工作十分推崇,《工厂大门》《火车进站》等等影片被他奉为经典。大学时,维尔托夫深受马雅可夫斯基等未来主义诗人的影响。曾经有评论家指出:未来主义的宣言《给社会趣味一记耳光》提到过,要把普希金、果戈里、陀思妥耶夫斯基从现代主义的轮船上扔下去。如果让维尔托夫起草一个类似的宣言,大概除了卢米埃尔兄弟,其他人都会被他从现代电影的轮船上扔下去。

拍摄新闻纪录片的经验,让维尔托夫对于“真实”的追求更加迫切。1920年代,他形成了自己的“电影眼睛”理论,并和自己的弟弟以及未来的妻子等组成了“电影眼睛小组”。他的“电影眼睛”理论核心点在于:电影应该像人的眼睛一样,客观记录周围的生活。维尔托夫坚持认为,由于摄影机的镜头具有捕获“真实”的功能,能够超越人类生理的局限,因此比人眼具有天然的优越性和更大的完善潜力。

那到底该怎样运用这种理论拍摄出“真实”的电影呢?维尔托夫的看法是:“隐秘的观察,隐藏的拍摄,模拟摄像机,超敏感的红外线胶片,特别的镜头……只有面具被摘下后,拍摄才能成为电影眼拍摄。”今天看来,能够为他的这种理论做出证明的,应该是他的经典代表作《持摄影机的人》。

真实的极致:没有剧本和提纲的拍摄

尽管如今的资料显示,《持摄影机的人》完成于1929年,但维尔托夫的素材收集工作在1926年就已经开始了。那个时候,他正在拍摄另一部电影《世界的六分之一》。这其实也是一部受委托而拍摄的宣传苏联海外产品的影片,由于经费上的问题,拍摄进行得很不顺利,他被指责浪费了大量的胶卷,拍摄毫无意义的废料。并且,由于他坚持电影拍摄不应该有剧本提纲,而电影审查者们又需要这个来完成规定动作,随后,他被解雇,不得不搬迁到乌克兰的基辅电影制片厂。

《持摄影机的人》是他在乌克兰拍摄的几部电影之一。这部电影仍然遵循了他一贯的作风:没有剧本,没有道具和布景,他只相信自己对电影内部结构的理解。影片的灵感与苏联轰轰烈烈的社会生产和建设有关,这也从一个侧面反映了维尔托夫对“未来主义”的向往。他希望拍摄一部现代都市生活的纪录片,以展现苏联现代化的生活流,记录工业文明具有的美感。

事实上,这种题材也并不是维尔托夫的首创,当时全世界都在为一种新的生活模式欢欣鼓舞。1927年,德国导演瓦尔塔·鲁特曼拍摄了《柏林——城市交响曲》,维尔托夫紧随其后。1930年,法国导演让·维果也受启发而拍摄了《尼斯印象》,这部电影的摄影师正是维尔托夫的另一个弟弟鲍里斯·考夫曼。

为了表现都市奇特的现代性体验,维尔托夫选取了苏联的几个城市莫斯科、基辅、敖德萨、沃尔霍夫、雅尔塔等作为拍摄对象。在拍摄内容的选择上,维尔托夫几乎没有设置任何限制,他希望呈现城市生活所有的细节,认为这样才能算是捕捉到了日常生活里原汁原味的部分。而且,这些素材的顺序也没有任何编码设置,为的就是打破情节的线性因果关系,而不是大众已经习惯看到的影像那样。不过,拍摄完毕以后,如何从成千上万的片段中进行挑选和组接,就成了维尔托夫的妻子伊利扎维塔·斯维洛娃要面临的工作。

让我们设想一下维尔托夫的剪辑室有多凌乱:那些被拍摄的所有片段被随机编了号码,分散放置在操作架上。接着,他们开始剪辑那些短小的片段,如“市场”“工厂”“城市的移动”等等。等完成了这些工作,就需要将分散的小主题对接,这时他们想出一些衔接的句子,以便于将情绪传达出来。这个阶段的工作同样是由一些独立的片段完成的。此时的工作台上,有太多太多这样的片段,而维尔托夫这个家庭作坊式的团队中,剪辑师只有斯维洛娃。不过,那个时候的电影剪辑工作和今天相比,虽然繁重,却相当自由。试想在“时间就是金钱”的今天,有几个导演可以资金充裕到如此程度,任由剪辑师一连好几个月精细打磨,只为剪辑一部影片。

今天的研究者普遍认为,维尔托夫是最早的“影视人类学”代表导演之一。从《持摄影机的人》中,我们可以看到年轻的苏维埃是怎样组织现代化的都市生活的。从清晨直到日落时分,苏联的公民在工作、休闲、驾驶汽车与马车、生育、离婚和结婚,城市里发生的一切都被事无巨细地记录了下来。

《持摄影机的人》剧照。

如今我们再看这些镜头,仍然会激动不已,维尔托夫用摄影机镜头,重新发现了“人”的地位。人们在创造生活的节奏,他们自己成了新时代的象征。整部影片没有字幕和解说,并且,为了彻底贯彻自己对“真实”的追求,他要求电影在上映时,不要有任何配乐,他称自己已经通过剪辑,创造出了一部“音乐作品”。因此,我们现在看到的配乐版本,应该算是经过了改造的“半真实作品”。

何谓“真实”?导演的自我矛盾

维尔托夫曾经在宣言《我们》中称:“我们只会拍摄事实,然后通过屏幕,将它们导入到劳动者的意识之中。我们认为,解释世界是什么样子的,就是我们的任务。”但在拍摄《持摄影机的人》时,为了体现都市生活的沸腾场面和机器文明的节奏之美,维尔托夫团队在拍摄和剪辑时都做了不少变形:斜角镜头,定格镜头,二次、三次和四次曝光,特技效果,超大的特写镜头等,很多尝试在电影史上都属于首创,其中的视觉冲击力影响了不少苏联先锋电影学派的导演。显然,真正的肉眼可能永远也没机会获得影片里的感受。这不禁使人产生疑问,依靠特殊的拍摄和剪辑手法完成的作品,可以算是一部完全客观真实的作品吗?

还有一种反对的声音,认为维尔托夫在思想上是坚定的信仰者,他制作的《电影真理报》,便有其鲜明的政治立场。他拍摄的歌颂城市建设的《持摄影机的人》,包含了对未来城市的理想化描述,其目的是唤醒苏联人的国家自豪感,鼓舞他们投身于电气化、现代化等事业中去。这种拍摄不是赤裸裸的宣传鼓动,但落实到了一笔一划的细节中。

制作过程的客观性,同样有待商榷。有批评家说,维尔托夫很善于哄骗观众,尽管他每到一个地方都会宣称,自己和弟弟米哈伊尔·考夫曼做到了不被周围人注意,事实上,完全的“不介入生活”在当时其实很难。考夫曼辩解说,他的确没有请求人们有意在镜头前面做这样那样的动作,但事实上,镜头里的人知道他们在被拍摄,并且有时还会感到一丝不自在。

例如,米哈伊尔·考夫曼有时候会在大早上叫醒人们,只是为了强行到人家的阳台,因为从那个地方可以清楚拍摄到相邻的广场。这种选定特定机位的拍摄原则一直到今天还在被使用。不管纪录片导演怎样让你相信,这一切都是“以一个天真的孩子的目光”拍摄下来的,但我们可以从每个导演那里找到他的狡猾之处,而在观众面前,他是绝对不会展现这些的。

这样的一部先锋性质的电影,注定不会使那些看惯了故事片和西部片的苏联观众满意。尽管维尔托夫事先在报纸上做了充分的“预警”,强调这是一个“实验”,但现场观众挠着自己的后脑勺一言不发,已经说明了一切。不少人抱怨,电影的剪辑节奏让人目不暇接,画面的切换速度是正常人的思考能力的三四倍。《纽约时报》则这样批评道:“制片人吉加·维尔托夫没有注意到这样一个事实,人眼只能接受某个数量的镜头。这里的镜头数量让人觉得不可思议。”

如今早已经适应了镜头切换速度的观众,读到这些评价会觉得荒唐可笑,但在当时,这些评价已经给这部电影判了死刑。电影很快便被撤档,这几乎是维尔托夫所有电影都遭受到的命运。他在那几年接连拍摄了《世界的六分之一》《持摄影机的人》《热情:顿巴斯交响曲》这些举世闻名的作品,但在正值创作盛年时被官方的电影部门“开除”,在人生后来的十几年中被整个电影界遗忘。

而在他去世以后的1960年代,法国的“新浪潮”代表导演们如戈达尔、特吕弗,都称他为自己的老师。在这之后,苏联电影界才又重新发现了维尔托夫。不过,正像批评家指出的那样,时代变了,维尔托夫的火炬没有人可以接得住,因为再也没有哪个导演像他那样坚定不移,为了捍卫“真实”付出所有。

ABOUT / 相关报道