越来越陌生的诺贝尔文学奖

2021/12/25 | 作者 孙普

当2021年诺贝尔文学奖揭晓的那一刻,等候消息的中国各大出版社和印刷厂就知道,今年不用加班增印书目了。因为得奖者坦桑尼亚的作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)此前还没有作品被引进中国。

而与此同时,国内网友则在感慨:他们熟悉的村上春树又一次与诺奖“失之交臂”了。

自从2006年,村上春树凭借长篇小说《海边的卡夫卡》拿到捷克的弗朗茨·卡夫卡文学奖,关于村上春树早晚会拿诺贝尔文学奖的讨论就没有停息过。

事出有因,一直以来,弗朗茨·卡夫卡文学奖都被认为是诺贝尔文学奖最可靠的风向标。2004年,奥地利作家埃尔弗里德·耶利内克获得弗朗茨·卡夫卡文学奖,同年她就被授予诺贝尔文学奖。2005年,同样的剧本在英国剧作家哈罗德·品特身上上演。也无外乎村上春树会被他的大批拥趸抱以如此大的期待。

这么多年过去,村上春树先后拿到了弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖、耶路撒冷文学奖、卡塔洛尼亚国际奖,最新为他加冕的是2015年的安徒生文学奖。他的作品高产又稳定,每次出版都能在图书界引发一次销量高潮,说如今的村上春树是世界文学里的头部担当,恐怕一点也不为过。

但就是这样一位在资历、受众、声誉上都相当有分量,频频现身诺贝尔文学奖赔率榜前列的作家,十多年里始终以“隔空陪跑”的姿态参与诺贝尔文学奖。以至于每届诺贝尔文学奖颁发前后,“村上春树会拿奖吗”和“村上春树再次陪跑”都成为颁奖之外最著名、最持久的梗,关注度甚至要高过大众本应最关心的问题——谁是这届诺贝尔文学奖真正的得主?

尤其是2021年,诺贝尔文学奖颁给全球读者几乎未曾听说过的坦桑尼亚作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳后,对诺贝尔文学奖的想象和结果之间的落差更加突出。这个结果不仅超出大众读者的想象,也远远超出了更专业一些的文学研究与文学爱好者的视野。

事实上,这也不是负责颁奖的瑞典学院第一次剑走偏锋。2016年,瑞典学院就选定美国歌手、作曲家同样也是诗人的鲍勃·迪伦为新任诺奖得主,这一选择自然引发了不小的争论。

对国内读者来说,不仅2021年的诺奖得主古尔纳在国内没有译著,包括赫塔·米勒、艾丽丝·门罗等新世纪之后的诺奖得主,都是拿奖后其作品才被大规模引进。2019年的诺奖得主奥尔加·托卡尔丘克和2020年的诺奖得主露易丝·格丽克拿奖之前在国内都仅有两本译著。

那么,到底是读者的眼光与瑞典学院的选择始终存在误差,还是诺贝尔文学奖越来越趋向陌生化?在诺贝尔文学奖诞生至今的126年里,这一奖项经历了什么?又产生了怎样的变化?

难以打破的“欧洲中心主义”

诺贝尔文学奖由瑞典化学家阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔于1895年设立,致力于表彰在文学上“对人类作出伟大贡献”的人士。1896年诺贝尔去世,1897年,诺贝尔的遗嘱经议会通过执行,设立了诺贝尔基金会,管理遗产和奖金,并委任瑞典学院为诺贝尔文学奖的颁发机构,而并非国内误用的瑞典文学院或瑞典皇家学院。

这里有必要讲述下瑞典学院的来历。它由瑞典国王古斯塔夫三世于1786年创立,比诺贝尔文学奖年长一个多世纪。学院的宗旨类似古斯塔夫三世曾留学过的法兰西学院,推崇天赋与品味,追求语言的纯洁、力量与庄严。

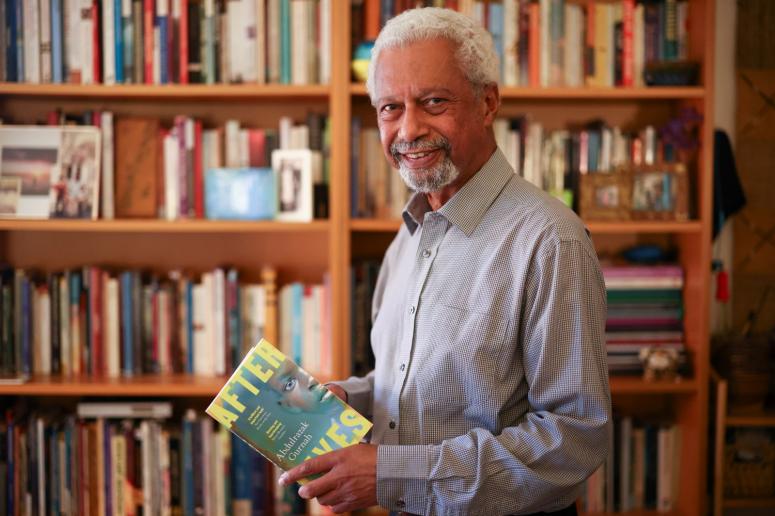

2021年10月7日,新晋诺贝尔文学奖得主,坦桑尼亚小说家阿卜杜拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)在英国坎特伯雷的家中拍照留念。

学院在经济和政治上也始终保持独立,不受政府制约,运行资金来自瑞典国王早期的捐赠,依靠资产运作维持。常务秘书对外是瑞典学院唯一发言人,代表学院经常应邀出席各种外交场合,现有的18名院士身份和背景不同,均为终身制。

可以说,诺贝尔文学奖的颁发被委任给这样一个有悠久历史、独立运作的正统学术机构,这一奖项本身就已经体现了对公正性和权威性的期待,再加上每人高达800万瑞典克朗的奖金,诺贝尔文学奖成为文学界最高荣誉的象征似乎也是理所当然的。

至于奖项的评选流程,一直以来都追求严谨和保密性。每年18名院士中,会有五人组成诺贝尔文学奖初选委员会,委员会成员三年换一次,可以连任,他们的工作是每年2月份到5月份,从两百多位被提名作家中选出十五到二十位。

所谓的“提名作家”由各国文学院院士、文学和语言学教授、前诺奖得主等提供。5月底,委员会再从十五到二十位提名作家中确定一份有五位作家的决选名单,提供给18名院士。一直到9月,18名院士经过数周讨论后才会投票选出最终的诺奖得主。而当年所有被提名过的作家,要等到50年后才会被披露。

1901年,诺贝尔逝世五周年纪念日上,法国诗人苏利·普吕多姆获得第一个诺贝尔文学奖。直到今天,除了因两次世界大战停发了七年,这一奖项共产生了117位得主。它上百年的历史也给予我们一个机会去审视,从设立至今,诺贝尔文学奖是否较为理想地遵循了设立的初衷。

1895年,诺贝尔在遗嘱中希望“诺贝尔奖的颁发无论如何也不要考虑候选人的国籍”;2014年,时任诺贝尔文学奖评委会主席佩尔·韦斯特伯格重申,“我们不会孤立出某个国家或者性别、宗教、语言。我们看重出色的作品”。

但在这117名获奖者中,95位获奖者是欧洲人或北美人。用英语写作的有29位,是获奖者里使用比例最高的语言,其次是法语(15位)、德语(14位)、西班牙语(11位)。相比101位男性获奖作家,16位获奖女性作家只能说少得可怜。

在地域、语言和性别上,诺贝尔文学奖给出的答案并不尽如人意,恐怕也与奖项一再重申的初衷有不小的偏差。

再回想2009年,时任诺贝尔文学奖评委会常务秘书、历史学家贺拉斯·恩道尔公开宣称的“欧洲仍然是世界文学的中心”“美国太孤立,翻译太少,也不参与到真正的文学对话之中”,也无外乎一直以来外界批评诺贝尔文学奖保守的文学视野,坚持欧洲中心主义和以男性作家为主的文学审美。

从这一点来说,诺贝尔文学奖在漫长的历史进程中积攒的公正、独立和权威,如今都要打上一个问号。

“在全世界绝大多数语言的使用者中,寻找有资格获得诺奖的作家”

回顾诺贝尔文学奖的历史,有助于我们理解它近年来的改变。

2009年,取代贺拉斯·恩道尔上任诺贝尔文学奖评委会常务秘书的彼得·英格伦表示:“要在全世界绝大多数语言的使用者中,都能找到有资格获得诺奖的作家”,希望改变外界对这一奖项的负面印象。瑞典学院也确实在努力兑现这份承诺,2010年把奖项颁给秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨,2012年颁给中国作家莫言,紧接着的2013和2015年,分别把奖颁给来自加拿大的艾丽丝·门罗和来自白俄罗斯的亚历山德罗夫娜·阿列克谢耶维奇。

短短几年里,诺贝尔文学奖就踏足亚洲、东欧和两个美洲。事实也证明贺拉斯·恩道尔的话多么荒谬,并非“欧洲仍然是世界文学的中心”,而是瑞典学院长期以来的视线只徘徊在欧洲,对欧洲之外的文学没有太大兴趣,或者说缺乏像鉴别欧洲文学那样完备的鉴别能力。

来到2018年,诺贝尔文学奖爆发了其历史上,甚至是文学界都罕有的重磅丑闻,18名女性指控瑞典文化名人让·克劳德·阿尔诺性骚扰或性侵。阿尔诺正是瑞典文学院院士卡塔琳娜·佛洛斯登松的丈夫,从1996年,他还先后七次泄露诺贝尔文学奖得主的姓名,被泄露的诺奖得主包括鲍勃·迪伦和斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇。这也可以解释,为什么鲍勃·迪伦获奖前,他在诺奖赔率榜的排名迅速上升。

这一丑闻自然对诺贝尔文学奖的声誉以及瑞典学院的建构都造成了巨大的影响,包括院长在内的六七名院士提出辞职,因为人数不够,当年的诺贝尔文学奖也被迫终止。这也是为什么,2019年的诺贝尔文学奖会出现“双黄蛋”,一位是波兰作家奥尔加·托卡尔丘克,一位是奥地利作家彼得·汉德克。

再看2020年,诺贝尔奖文学委员会主席安德斯·奥尔给出的公开承诺:该奖项的评选将逐渐淡化“欧美中心”“男性中心”的特征。丑闻的阴影还未完全消退,瑞典学院再次重申自我改变的立场,在2020年选择露易丝·格丽克,2021年选择古尔纳,剑走偏锋的选择背后,瑞典学院似乎急于从种种负面影响缠身的泥潭中脱身,建立一种新的开放、独特、公正的文学立场,即便这一立场在短短时间内,就已经显得曲高和寡,显得如此陌生。

谁能帮我们选择著作、定义经典?

获得诺奖对一位作家来说意味着什么?

除了一时间受到全世界的关注和到手的800万瑞典克朗,暴涨的图书销量和日后必定更加顺畅的职业路途也是这一奖项带来的增值。在那些首次产生诺奖作家的地区或国家,势必会掀起一股文化热潮,在国际上的文化影响力自然也会上升一个台阶。这一点,国内读者应该已经在2012年体验过。这次古尔纳得奖,也重新掀起全世界对非洲文学的关注。

由此来看,获得诺贝尔文学奖,也就是将作家本人重新暴露在更广阔的大众视野里,列入一众经典作家的殿堂。例如上世纪得奖的马尔克斯、加缪、海明威、川端康成等等,如今早已是大众耳熟能详的名家。

那么,这里是否存在一个讽刺的悖论?瑞典学院陌生化的选择一方面是在履行数次遗忘又数次拾起的承诺,从他们眼中,在世界的边边角角搜罗能够帮助他们兑现承诺的作家,彰显他们如何变得比之前更开明更进步;另一方面,他们需要通过这样的陌生化,来跟大众审美划清界限。而唯有他们选定的作家,才有资格成为大众审美的下一个对象。

谁来决定什么是经典?什么是主流?这个权力似乎始终掌握在包括但不限于诺贝尔文学奖在内的一系列奖项手中。这难免让笔者想到一个刻薄但不好笑的笑话:书店里的书千千万,哪本能够被认可、被读到并不取决于读者。你以为是你选择了它,其实是别人帮你做好了选择。

再回到村上春树陪跑这件事,其作为已经被全世界读者认可的主流作家,诺贝尔文学奖自然不愿意低头瞧一瞧,“屈尊”选择村上春树。事实上,曾有诺奖的评委表示过对村上春树的鄙视。村上春树也不示弱,早年的短篇小说《尖角酥盛衰记》里他就写道,“我只想做自己爱吃的东西,瞎眼乌鸦评委什么的,让他们互殴死掉好了”。

在自传《我的职业是小说家》里,他谈到对拿奖这件事的看法,直接点名了诺奖本尊,“但凡名字叫奖的,从奥斯卡金像奖到诺贝尔文学奖,除了评价基准被限定为数值的,价值的客观佐证根本就不存在”。

事实也确实如此,由18个人引导全世界读者应该读什么,恐怕谈不上文学价值的客观性。而同样的道理,像玛格丽特·阿特伍德、米兰·昆德拉等等一批被全球读者认可,以往长久盘踞在诺贝尔文学奖赔率榜的作家们,今后拿奖的概率可以说是微乎其微,大概都不如一个来自不受关注的国家的陌生作家高。

对于读者来说,自然无需为此沮丧或愤慨,通往文学的道路千千万,诺贝尔文学奖只是其中的一条,它并不宽大,并不笔直,只是看上去更引人瞩目而已——尤其是当它将“陌生”或“小众”作为一种策略和审美手段,大可不必太过迷信它。正如村上春树认为的,更重要的东西是自己创造出有意义东西时的感触,以及能正当评价这份意义的读者。

说到底,文学只有在读者与文字相遇时才产生意义。这大概才是文学唯一真实的时刻,其他的都是虚妄。

ABOUT / 相关报道